1月25日大年初一,上海市卫健委向上海市精神卫生中心下达指令,要求指派专家为传染病诊疗机构提供心理援助,一小时内便有7-8位主治医师以上职称的专家报名。

陈俊是上海市精神卫生中心的心境障碍诊疗专家、临床研究中心办公室主任,也第一时间报了名。1月26日大年初二上午10点,他便赶到了上海市公共卫生中心。

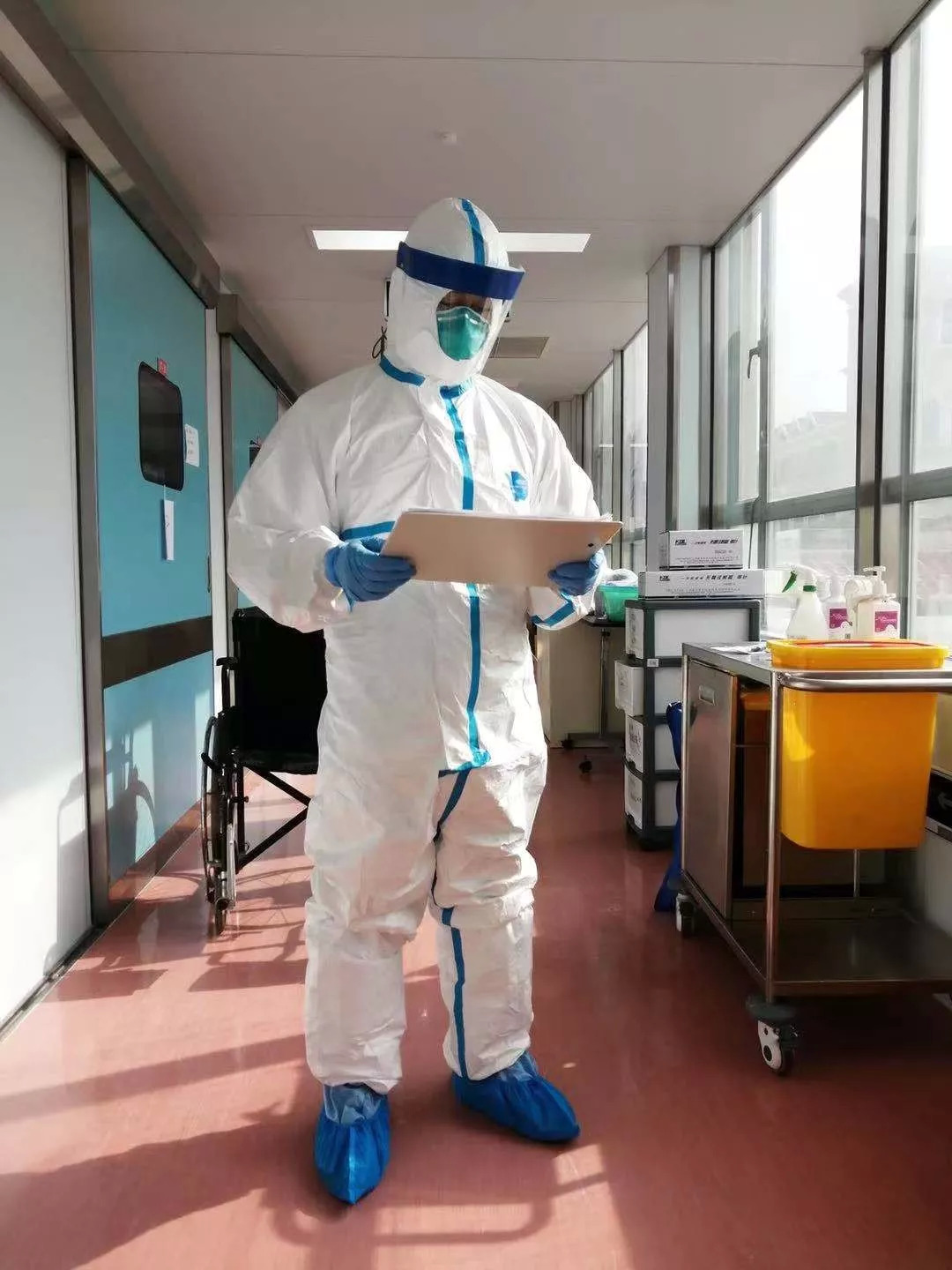

作为这里唯一一名精神科医生,陈俊需“全副武装”进入隔离病房工作。他不仅为新型冠状病毒感染患者提供心理支持,也为在高压环境下工作的一线医护人员排解情绪。

值得一提的是,陈俊的妻子也是医务工作者,也在抗击新冠肺炎的第一线,“一家人要共同战斗”。

以下是他深夜写下的在金山隔离病房工作的第二天:

这是我来到公卫中心的第二天,病房的工作流程已经熟悉了。

早上9点医护大交班,大家通过值班手机视频与指挥中心的专家组交流,逐一汇报患者情况。我在一旁听着每位患者的病情变化,留意哪些人可能需要精神心理评估和干预。

交班结束,按照专家组要求,今天共需要与4位患者“聊聊”。

第二次穿戴隔离衣,我开始渐渐熟悉这种感受。但是闷热是不会因为熟悉而改变的。

我的脑子里显现出一线医护被口罩磨破的脸颊和被汗水湿透的衣背。真的很荣幸能成为其中一员。我们绝不会退缩,因为这是医者的职责。

今天的患者中有一对老夫妻,住在同一个病室。

他们还比较乐观,有些小焦虑,但总体不错。当工作人员为他们解决了手机充电问题时,我发现,他们的焦虑也随着与家人的联系而有所减轻。

绝大多数时间,人们的需求得到满足后,焦躁不安的情绪也会随之减轻。因此要求工作人员对出现焦虑和恐惧情绪的患者予以更多的耐心,积极主动地去了解他们,并施以切实的,有针对性的帮助。

昨天看到的那位女患者,今天的状态明显好转。

经过心理疏导之后,昨晚她没有吃睡眠药,也睡着了。再次看到我,看得出她挺高兴的。而我,也很有成就感——能为患者们做点什么,我觉得很幸福,真的很幸福。

今天唯一用药物治疗的患者是一位54岁的女性。

她既有焦虑症状,也有明显的抑郁情绪。因为家人也被传染了,这让她有深深的自责感,甚至还出现了情感的脆弱和迟钝。

鉴于目前的情况,在心理调适的同时,我采用了抗抑郁抗焦虑药物治疗,希望能尽快帮助她缓解症状。

对了,今天我还做了一件“大事”,与李锋主任共同做一个关于医护人员持续工作状态下心理健康的调研。

从有想法到落实,只有半天时间。这真的是我有史以来做得最快的一个课题。半夜上床前我已经能完成了病例报告表(CRF)和知情同意书的编制。明早由李主任去申请伦理快审。

我们希望通过科研成果带动一线工作,从筛查中关心同事们的心理健康,寻找到可能影响一线工作人员情绪的因素,并采取积极应对措施,评估效果。

一天的工作结束了。

现在是深夜,我写下了这些文字。我不是想标榜自己,只是希望记录一些心得和体会。

听说病房里来了精神科医生,很多患者都主动要求“聊聊天”。我觉得这非常棒,这是社会文明进步的展现,人们除了关注自己的身体健康,也越来越关注自己的心理健康。

我们总是在守护一些东西,但有时连自己都不知道具体是什么。

但现在,我非常明确,那就是人心。

评论