文|新音乐产业观察 陈贤江

“买Beat”搞创作,是近年来全球音乐圈的一个风气,比如去年欧美市场最火的歌曲《Old Town Road》的创作就是从买Beat开始的,国内也有很多歌手也都在买Beat搞创作。也因此,围绕“买Beat”这件事,近年来出现不少争议。

比如国内某女歌手去年就因为歌是用买来的Beat写的,而在网上引发了热议。而这两天,2019年内地音乐市场的“超级爆款”《野狼Disco》也因为Beat的使用问题收到了律师函。

某公司的代理律师发文称,《野狼Disco》在Beat的使用上涉及侵权,称《野狼Disco》的Beat的大中华区版权已经独家授权给了某公司,未经该公司授权,《野狼Disco》不能继续使用,还给相关团队、公司和平台发去了律师函,要求“停止使用”。

对此,宝石Gem也在微博上回应了此事。

双方都据理力争。

先来解决一个基本问题,什么是Beat。

Beat的中文翻译是拍子、节拍,但在说唱歌曲创作范式中,Beat的功能性和内涵要远远超过“节拍”,通常包括简单的旋律Loop(反复循环的段落)、节拍和简单的器乐演奏,相当于流行歌的“伴奏”。(实际上,律师函和宝石Gem都把Beat称为“伴奏”)

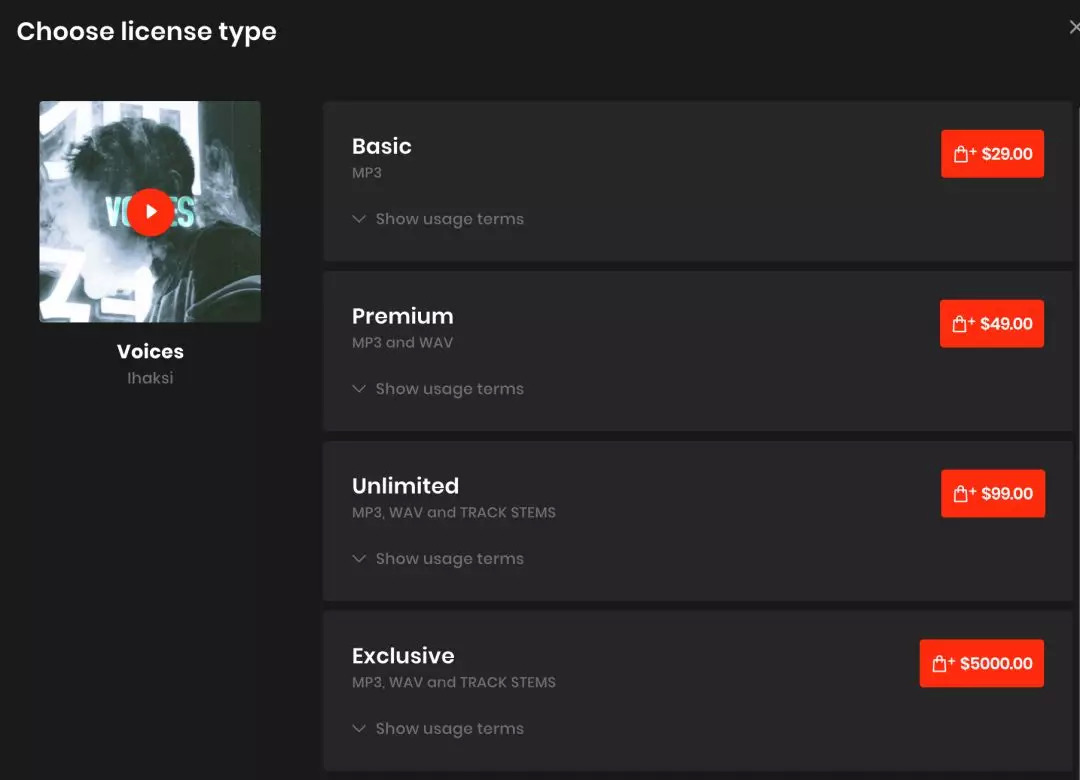

《野狼Disco》使用的Beat叫《More Sun》,创作者是芬兰音乐人Vilho Ihaksi,在被某公司获得独家授权之前,这支Beat任何人都可以购买使用授权。在《野狼Disco》里,Beat的作用比较明显,除了Verse(说的部分)和Hook(演唱的部分),Beat也扮演了很重要的角色,甚至有网友说,因为Beat才喜欢这首歌。

那么,《野狼Disco》到底有没有侵权。在我看来,解决这个问题的关键,在于界定Beat的使用范围。

根据律师的说法,《野狼Disco》所使用的Beat,限制为“非商用”。而宝石Gem则认为自己花99美元买的是“无限制使用权”。

从律师公布的授权同台和宝石Gem直播时公开的信息看,“非商用”的说法似乎是成立的。但我总觉得事情没那么简单,因为双方公布的证据都比较有限,所以,我索性到Vilho Ihaksi卖Beat的网站Beatstars买了一支他创作的Beat,把流程走了一遍,看看到底问题出在哪。

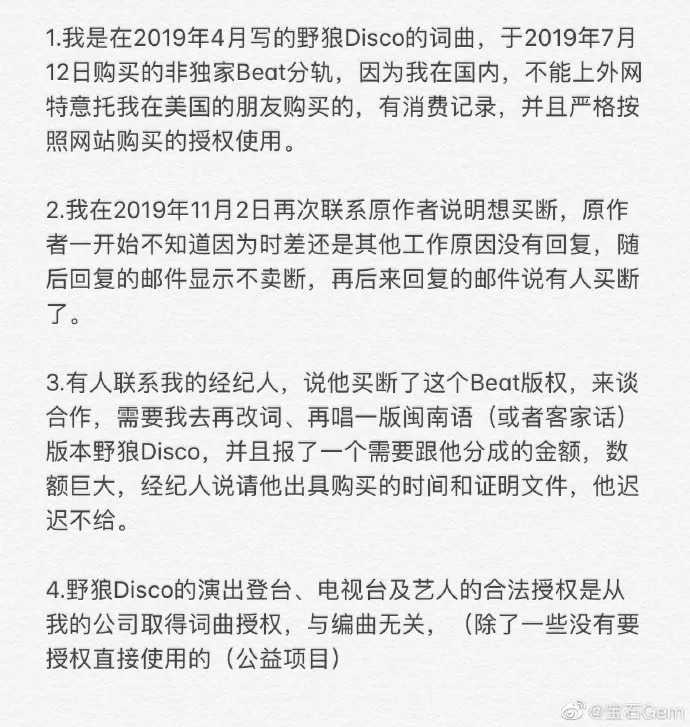

Ihaksi在Beatstars上卖的Beat,有四种不同档次的授权方式:Basic(基本)、Pemium(高级)、Unlimited(无限制)和Exlusive(独家)。

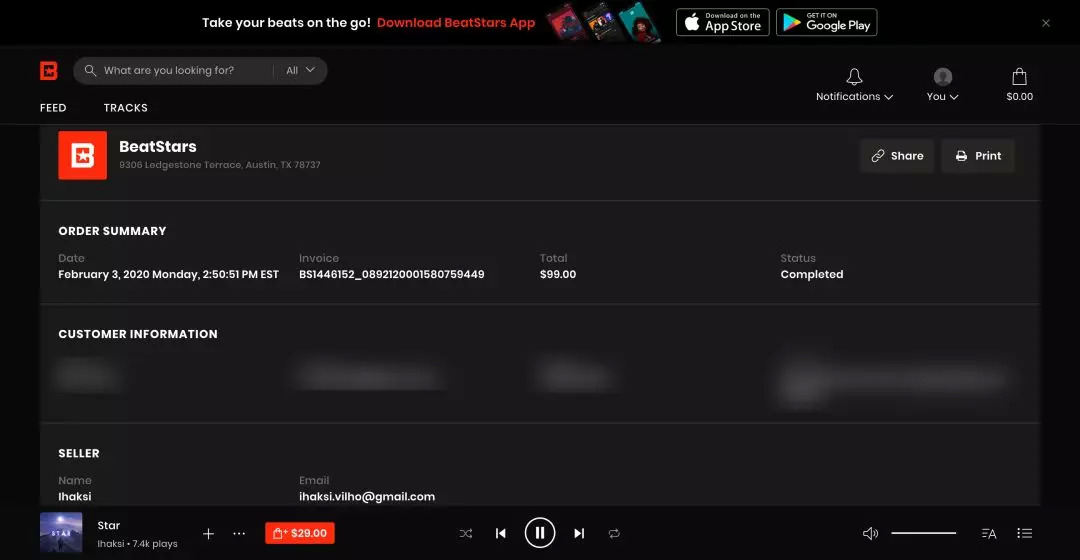

按照宝石Gem的说法,他取得的是Unlimited(无限制)授权,花了99美元。

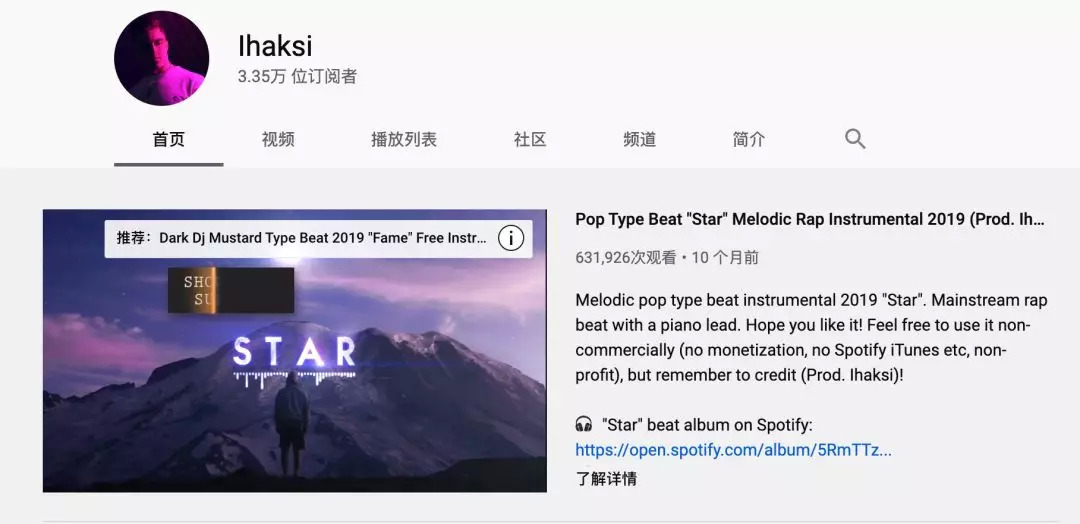

因为《More Sun》这支Beat已经独家授权给某公司了,所以网站上已经下架了,我选了一支叫《Star》的Beat,也是Ihaksi目前在YouTube上主推的Beat。

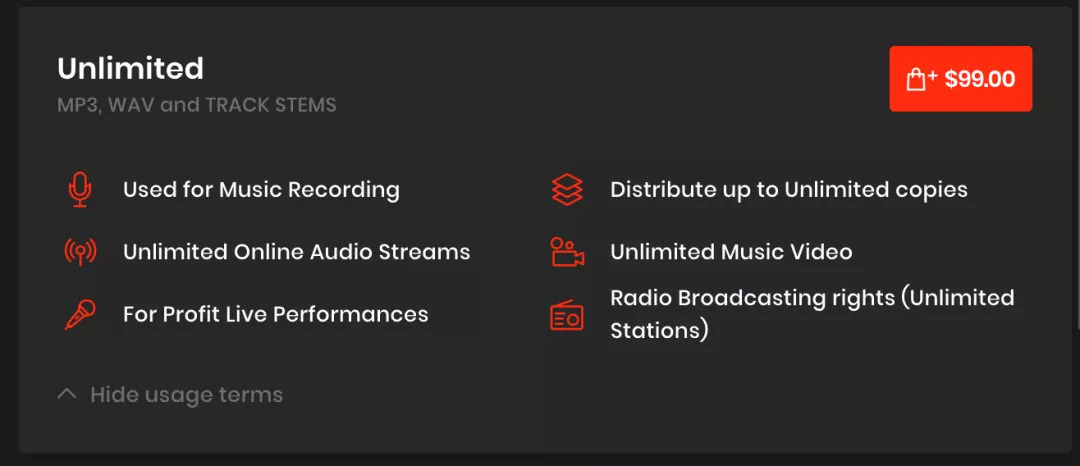

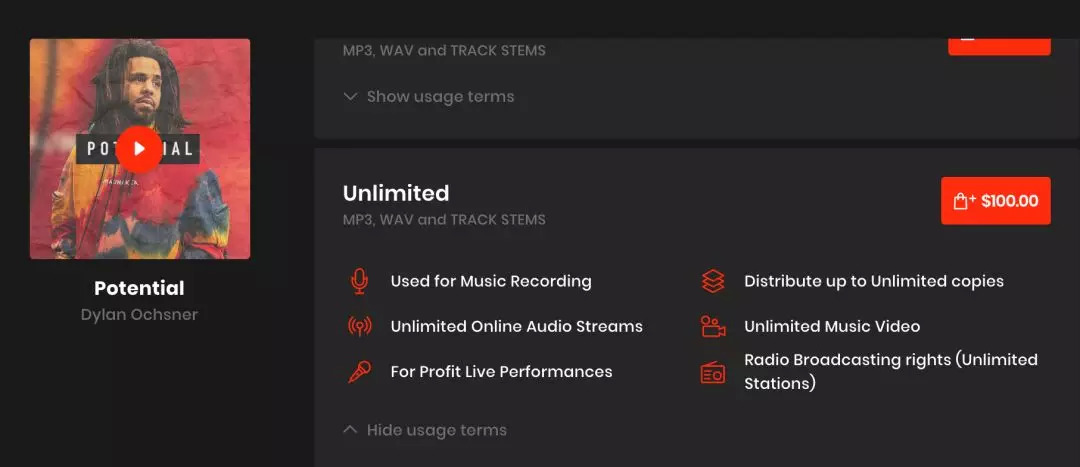

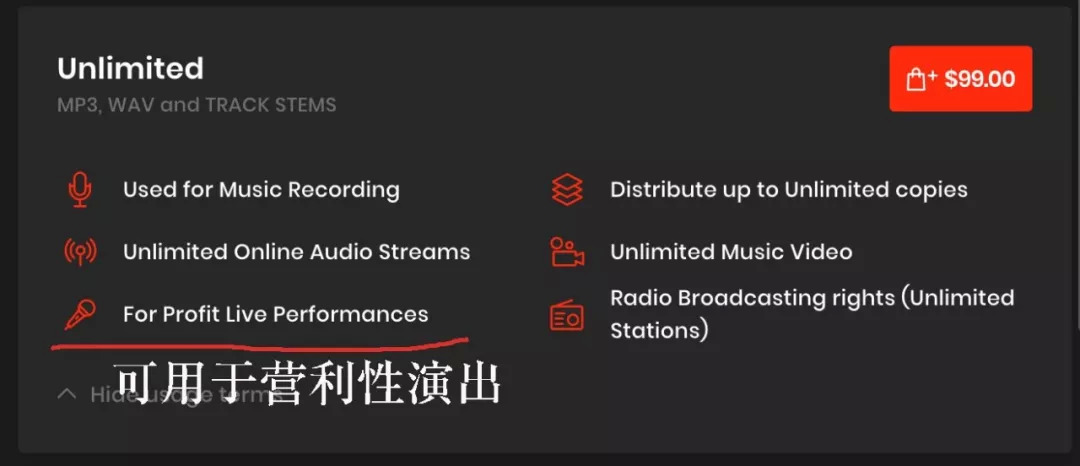

我选择了99美元的无限制授权。从网站上的购买提示看,获得无限制授权,消费者可以享受的权益是:

- 用于音乐录音

- 无限制复制(拷贝)的发行

- 无限制在线音频播放

- 无限制MV

- 用于营利性现场表演

- 用于电台广播的权利(电台数量不限)

看起来好像真的没有限制一样。但实际上,通览购买了Beat之后获得的授权书,我发现,限制还是挺多的。

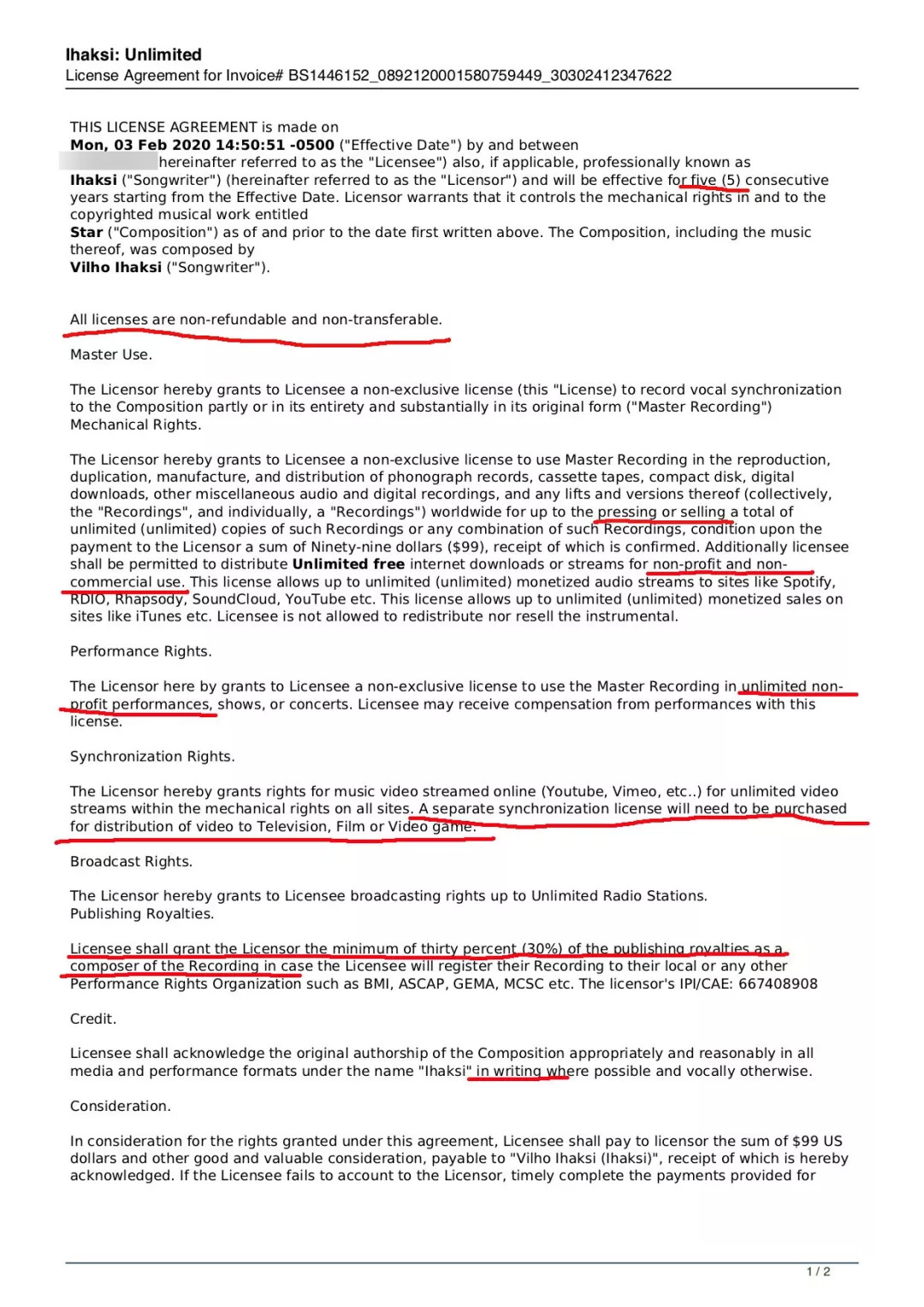

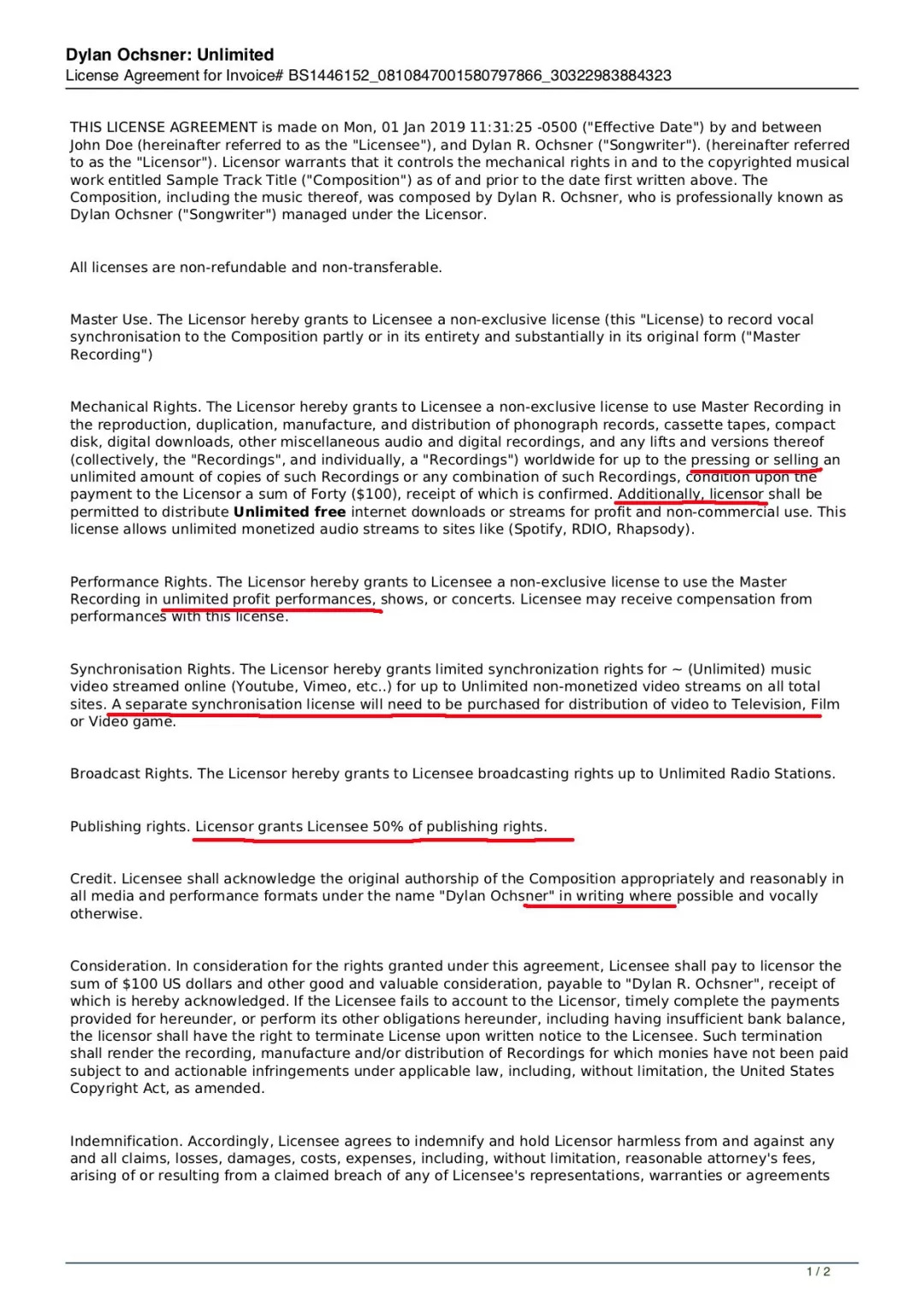

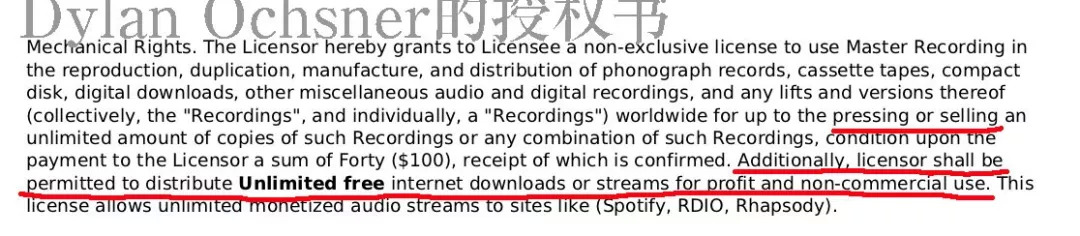

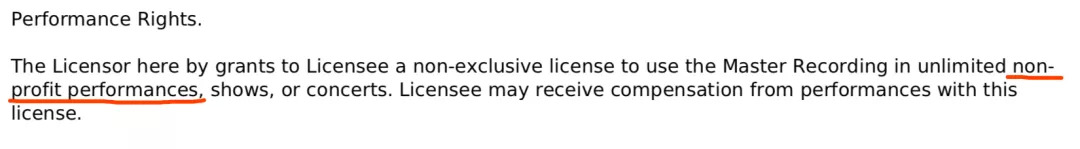

注意看上图中划红线的部分:

- 授权期限是5年

- 一经授权,不可退还,也不可转让

- 可以用于销售(无拷贝数量限制)

- 下载和流媒体播放限制为“非盈利”和“非商用”

- 表演限制为“非商用”

- 电视、电影和游戏等的影音同步需要单独购买授权

- 授权方享有最少30%的词曲版税

- Beat的创作者要被署名在合适的地方。(这一点有可讨论的地方。个人认为,如果按照上一条,Beat的创作者可以分享版税,这意味着Beat的创作者应该被视为词曲作者,因为,如果只是编曲,就没有理由分享词曲版税,在国外,编曲也没有分享词曲版税的权权利)

如果按照这份合同的要求看,《野狼Disco》确实有 “侵权”的嫌疑。至少有三点是肯定的:

- 存在商用的情况。

- Ihaksi被署名在编曲,而非词曲。(基于授权书条款,如果署名在编曲,Ihaksi就不能分分享词曲版税,跟授权书的要求有冲突)

- 陈伟霆使用《野狼Disco》有转授权的嫌疑。

但是,对于Ihaksi的这份授权书,我有一些疑问,比如:

前面说了可以无限制销售(包括数字下载),后面又说被授权人网络下载和流媒体播放只能用于非盈利和非商业使用,这似乎有点矛盾。

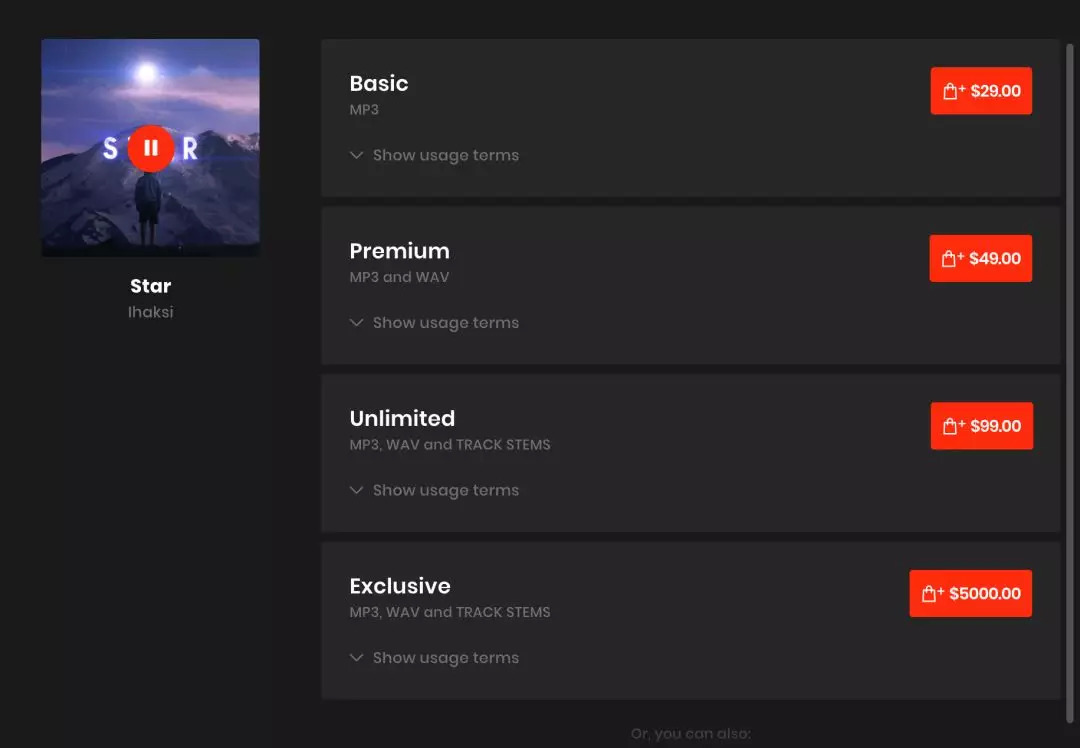

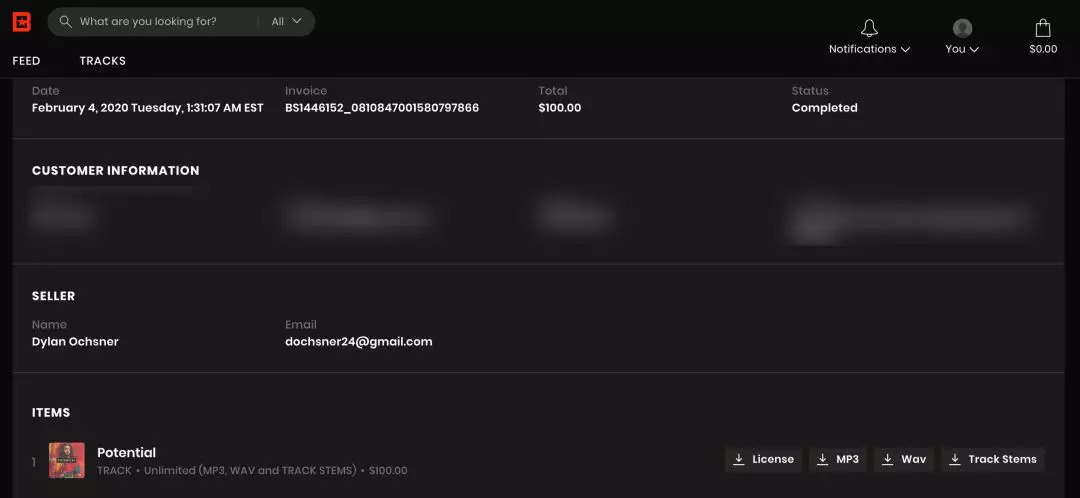

其他Beat的创作者如何授权?是不是也一样?为了搞清楚这个问题,我又买了一支Beat,Dylan Ochsner创作的《Potential》。

跟之前买的Ihaksi的Beat一样,也选了Unlimited(无限制)授权,网站前台的购买提示是一样的。(这应该是网站的固定样式)

购买完毕之后,照例看一下授权书。

- 一经授权,不可退还,也不可转让

- 基本上属于无限制使用(可宣传,可销售,无拷贝数量限制)

- 可以用于营利性演出。

- 电视、电影和游戏等的影音同步需要单独购买授权

- Beat的创作者有权分享50%的词曲版税

- 合理署名

与Ihaksi的授权书相比,Dylan Ochsner的授权书跟网站前台的购买提示基本一致,没有什么令人费解的地方,限制也比较合理。

来看看上面提出问题的条款。

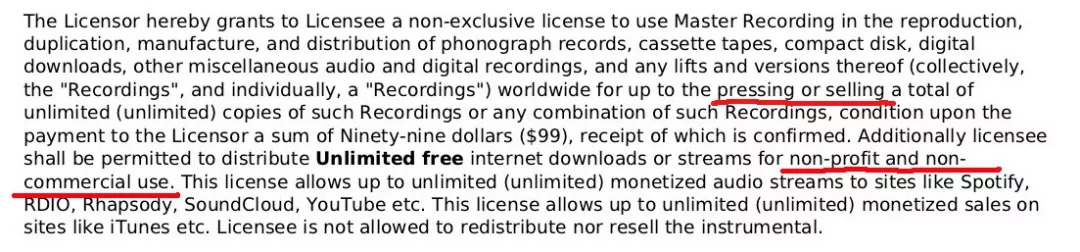

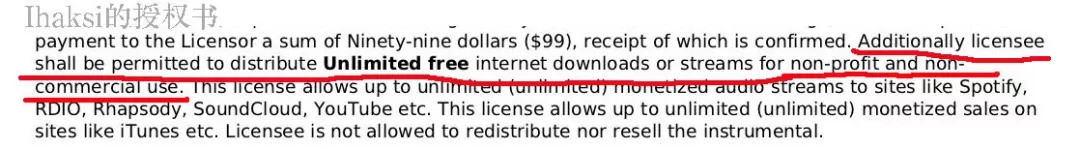

注意看红字长线的部分。Ihaksi的授权书和Dylan Ochsner的授权书只差了一个字,前者写的是Licensee(被授权人),后者写的是Licensor(授权人)。

一字之差,相去甚远。前者是对被授权人的使用进行了限制,这种限制,存在条款上的模糊点,后者则是在不限制被授权人使用Beat的情况下为授权人保留了多一份权利——授权人可以在非商业的前提下,使用被授权人制作的作品,这对于授权人来说,有助于自我宣传。

这里无意为任何人背书,在此只是想探讨一下探讨授权书的合理性,作为消费者,也希望消费得明明白白的。

走完两个买Beat的流程,我发现,当下的Beat的消费市场,存在若干不规范的问题:

01 Beat的不规范使用

对我来说,《野狼DISCO》这首歌最大的疑点不是所谓“水印”,而是一开始的两句Fiu..Fiu..,这两声并不是水印,是Ihaksi发布在YouTube上的视频的前置个人LOGO的声效。

YouTube上,我购买的Beat《Star》的视频,也有相同的LOGO。(参看视频)

这是视频LOGO声效,不是水印,而且,我购买并下载的音频文件里并没有这个声效,而且也没有所谓的“水印”。也就是说,《野狼Disco》最初创作时用的Beat,来路不明。

话说回来,在作品正式发布之前,Beat都可以通过付费来获得正式的授权,而宝石Gem也是这么做的,他买Beat的日期是2019年7月,《野狼Disco》在音乐平台上最初的版本(《中国新说唱》版)发布于2019年8月,正式版本晚于买Beat的时间。

宝石Gem获得授权之后,没有用正式版本的Beat替换掉来路不明的Beat,我认为,这是一种不规范使用。另外,虽然宝石Gem称自己严格按照网站的授权进行使用,但实际使用跟授权书条款,又存在一定的“冲突”。

不规范使用,必然存在侵权风险,律师函已经说明了问题。无论结果如何,至少“风险”的存在已经被证实了。

02 Beat销售平台的不规范

Beatstars的购买提示,用户在前端没有办法完全了解授权细节。为“无限制”花的钱,买来的却是各种限制。我认为这也是一种不规范的表现。

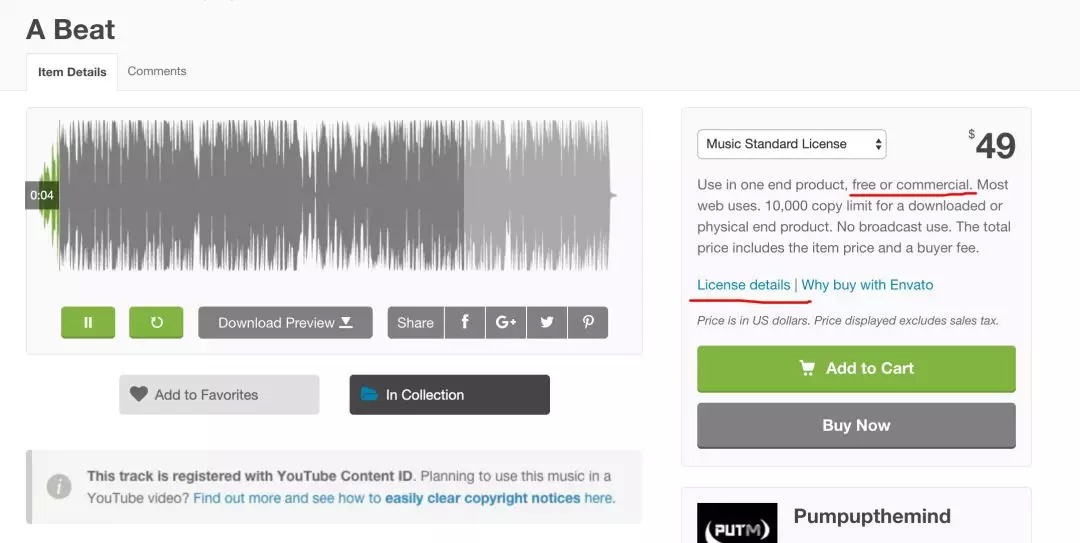

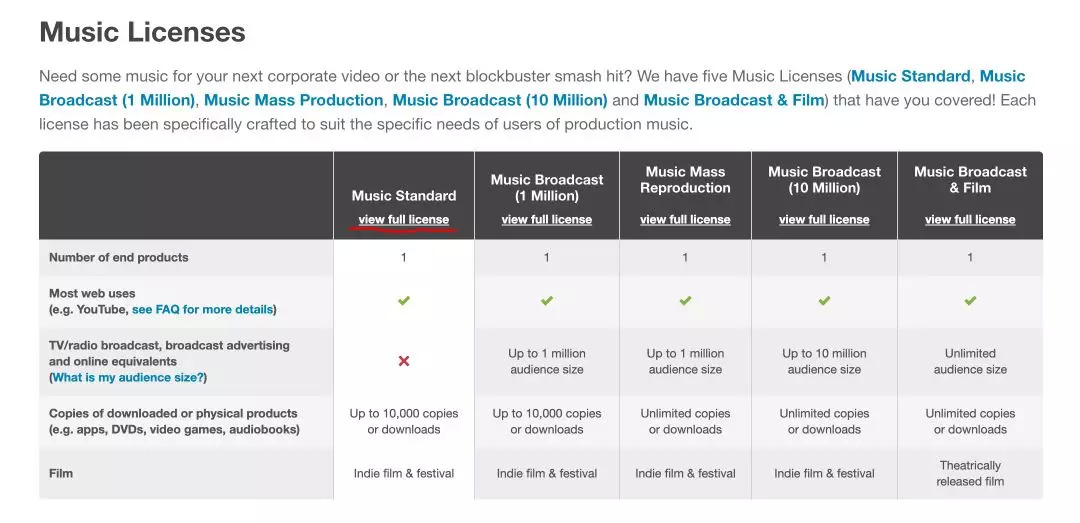

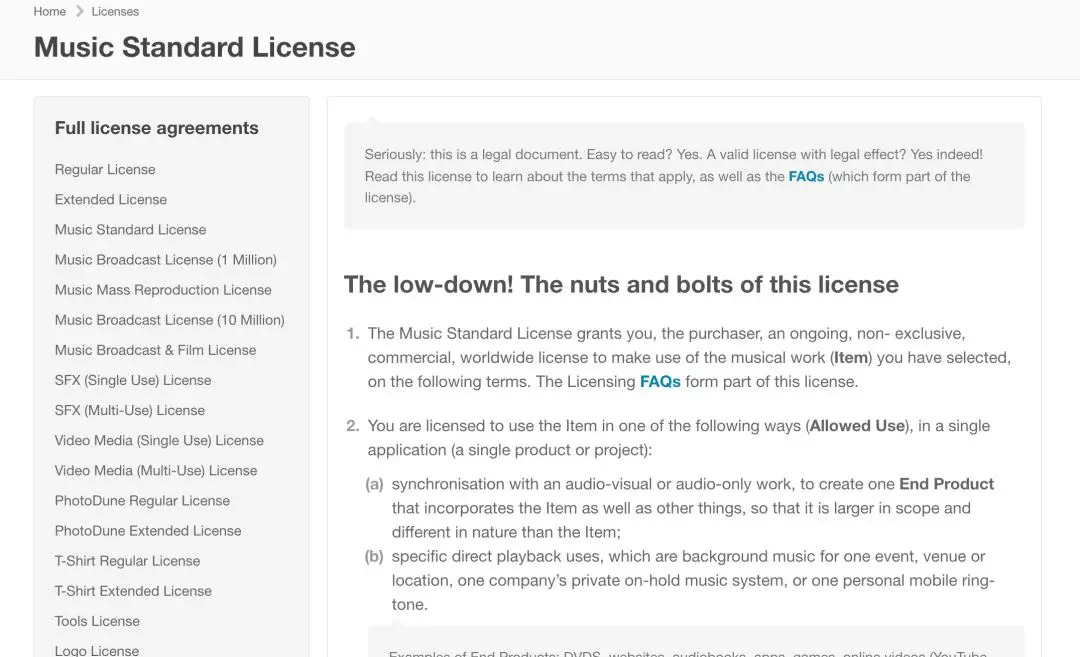

对比一下我常用的另一个音频交易平台Audiojungle,问题能看得比较清楚。

在Audiojungle上,用户在购买音频前,可以查看授权详情:到底能不能商用,以及应该怎么用。

各种授权细节,在网页前端列的一清二楚,充分尊重消费者的“知情权”。相比之下,Beatstars在网站服务体验上有需要优化的地方。

03 授权书的不规范

Ihaksi的授权书,我认为其中也存在不规范的问题。

比如,我购买的Beat(《Star》,Ihaksi创作),网站前端明明提示购买无限制授权,可以用于营利性演出,但Ihaksi的授权书里,却限制只能用于非营利性演出。

作为Beat的版权所有人,Ihaksi有权按照自己的方式授权,没什么可质疑的,但作为消费者,我认为流程和条款上是值得商榷的:如果授权书对Beat的使用限制为“非商用”,平台前端的提示也应该写明Unlimited for Non-Profit(非商用下无限制)。如果平台前端提示没有写限制非商用,授权书就不应该限制为“非商用”。

这里面可能存在的问题是,网站不提供Beat作者需要的提示选项,以至于作者只能选择网站已有的选项,无法严格匹配授权书条款。但上文也分析过,Ihaksi的授权书也存在不够严谨的问题。

这一切,都为纠纷埋下了伏笔。(当然,Beat使用者因为疏忽大意没有看清楚授权书条款也不能成为侵权的理由)

如上文所说,另一位Beat创作者Dylan Ochsner的授权书就显得比较合理。

再强调一句,我无意为任何人背书,作为一位行业观察者,而不是判官,我更关心的是这个市场的发展。

Beat的消费市场,是一个在工业力、创作力下沉的大背景下发展起来的新兴市场。音乐已经从过去的精英创作变成了现在的大众创作,会有越来越多的人买Beat搞创作。(实际上,用“租”更合适,是Lease,而不是Buy)

目前看来,这个市场,从买卖到使用,存在着一定的不规范性,由此带来了相关的争议和纠纷。在这样的情况下,作为Beat的消费者,就需要格外注意消费过程中可能的“迷惑点”,尽量做到规范使用,降低侵权风险;而Beat的交易平台,则有义务通过技术手段,帮助买卖双方建立一个公平、透明的交易场景和模式。毕竟作为Beat的卖方,音乐人大多数也缺乏专业的法律素养,在授权书的条款制定上不免会出现问题。

评论