文|橙雨伞公益

疫情使人冲昏了头,也使人异常清醒。

困在家里的这个多月,除了看猫片缓解心情,我还喜欢看别人家甜甜的爱情傻乐。

最可爱的求婚,是不是当你拿出戒指的那一刻,你的伴侣也突然掏出ta准备已久的另一枚戒指?

可是,当你想要邀请一个人成为你人生伴侣,却被物质因素绑住手脚的时候,爱情还可以称之为纯粹的爱吗?

举个例子,如果你的对象腰缠万贯,你要如何证明,你对ta的爱,不是出于对金钱的向往呢?

如果我向一个发达国家的歪果仁(白男)求婚,如何证明我不是为了移民呢?

跨国婚恋的种子

我没有经历过种族歧视。我的前半生全在中国的一个小城市里度过,直到大学时我才对多元文化真正有了想象。

跟生活在移民国家不一样,我长大的过程里,哪有什么其他肤色的人。我的好朋友,我的同学,我的家人,全都和我有着一样颜色的皮肤和头发——除了那些我羡慕的叛逆女孩们染上的不同程度的金色头发。

图/《蜂鸟》

作为女孩的一个必经路程,是你会听到来自你身边不同年龄、不同家庭背景的其她女性的“出嫁故事”。

到现在,我仍然记得我妈妈认识的人里,有一个叫做“冬姨”的女人。

她长什么样子,我完全不记得了,模糊的记忆里,她是个很会保养自己,打扮适宜的女人。这在九十年代的小城里不多见。

改革开放的初期,我们小城的发展还是蓬勃日上的。至少我们的大家庭里每个人都在尝试做小生意,生活也过得好像有滋有味。

慢慢地,做生意变得很艰难,童年里记忆的几个大商场,全部开始走下坡路。很多人开始放弃自己的小生意,到大公司找寻更稳定的工作机会。我的父母和他们的朋友们也是如此。

在我妈帮我舅做生意的商场里,我认识了冬姨。商场倒闭之后,我只在别人口中零星地听见有关她的事。

我之所以一直记住她,是因为她有了一个新的身份。她成了一个给女人们介绍外国老公的媒人。

“嫁到国外”,在小城里,这是个“童话故事”。

童话故事来自西方,里面的人长得跟我们不一样,关键是,谁也没见过童话里的人,但大家又好像很喜欢把这些故事挂在嘴边。小城里关于出嫁国外的轶事,不就是这样的“童话故事”么?

而所有叙述这些故事的人里(几乎都是女性),都怀着两种态度在传播八卦:嫁到国外真是幸运啊!但是你看,她的婚姻还不是买来的。要么对方付钱“买老婆”,要么女性付钱“假结婚”。

这样的态度挺暧昧的。

毕竟对比起来,这些长辈的婚姻虽然是“自由恋爱”兴起的产物,可似乎也没有谁真正把自己的婚姻经营得很好。每个人都在自己的婚姻生活里鸡飞狗跳。但比起买来的利益型的婚姻,我这垂死、就差刻上墓志铭的婚姻坟墓,好像就显得优越了那么一点点呢。

“国外”,对小时候的我来说,就是那样的一种吸引力。那个看不见的地方,好像有着更好的生活。

国外的生活到底什么样子,我不知道。

从国外回到小城里的人,也总有一种凯旋而归的姿态。但是他/她们为什么厉害?我也不知道。

我年纪虽然小,可也会拿着这件事挤兑我妈,“为什么你离婚后,不找冬姨,让她帮你嫁出去?然后再把我带出去。”

我这小嘴,简直道出天机了好么!

“嫁到国外”不只是一桩生意,还是这些小城女人们对婚姻的另一种想象。假如我当年嫁的不是这个“烧酒佬”(家乡话里形容整天只知道喝酒,无所事事的男人),假如我当时嫁出国了,我现在的生活是不是可以轻轻松松,花团锦簇?

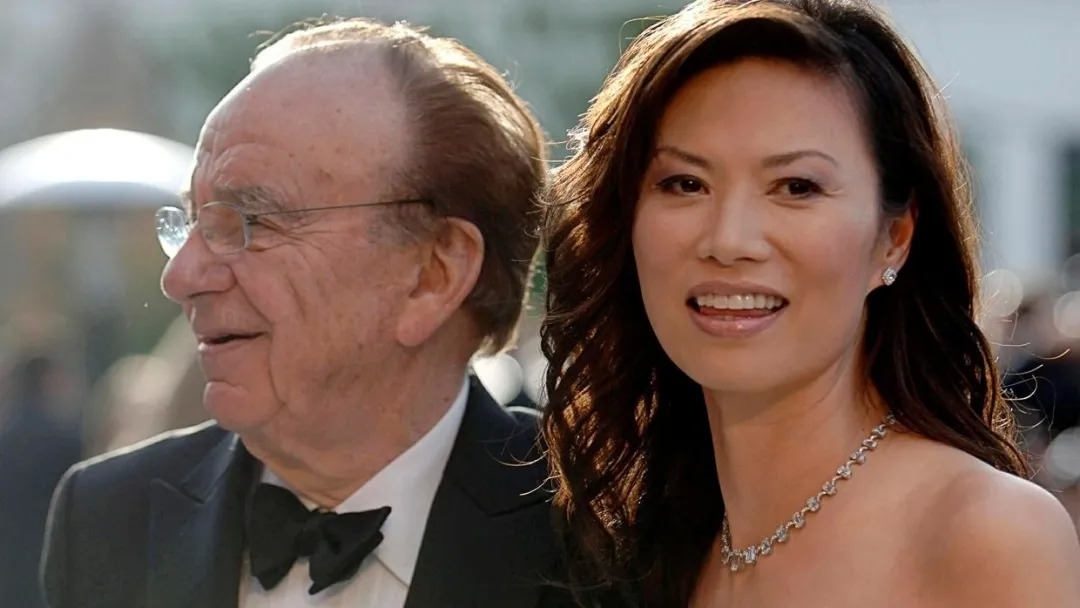

△邓文迪与默多克的婚姻

“嫁出去”似乎成了小城女性改变自己生活的最佳捷径。似乎只要成功踏出这一步,那么现在生活里所有的苦难和狗血,就能瞬间消失。

事实上,我几乎没有再见过冬姨,也不知道她到底是不是真正在经营“跨国婚姻”的事业,我也从没听见和验证过我们生活圈里,哪个女性经她的手嫁到外国的故事。

尽管如此,女性利用婚姻改变人生轨迹的想法,就这样种在我心里了。

我对自己的刻板印象

在全球化的今天,跨国爱情变得一点都不稀奇。我和现任交往的时候,并没有特别考虑过“我们肤色不一样”这件事,突然被电到,是因为我伴侣的弟弟的女朋友J出现了。

J是菲律宾人,她到澳洲的第二天,我们俩在排队用洗衣机,准备大“洗”之日。突然间,我感觉自己看见了一面”照妖镜“,顿时鸡皮疙瘩落一身,立刻扔下我的洗衣任务,躲回房间。

图/《别告诉她》

在这之前,我和伴侣常常拿白人男和亚洲女的种族梗,互相调侃,可谁也没有真正放在心上。

“衣服你洗吧。我不干了。今早的画面实在奇怪了。两个亚洲女,在两个白人男的家里搞清洁,这特么什么跟什么啊?”

这句话看起来就像我们日常玩笑中的其中之一,但却让我浑身发麻——

我没有把自己看作一个完整的人。

在当时当刻的空间里,我眼里的我和J,都只聚焦为:两个在白人男性家里搞清洁的亚洲女性。

关键词:亚裔、女的。

我被自己的想法吓到。这是我将自己和另一个女性,简单粗暴地归类的过程,归类的因素只有两个:性别、种族。

这太吓人了,完完全全背离了所有我接受的教育。

我不了解J的背景,我猜她也一定是一个有故事的女同学。可我了解我自己啊,我明明是一个爱冒险的背包客,受到过女权主义熏陶的小可爱,我怎么能只把自己看作没有感情的亚洲女机器呢?

可这种关于种族与性别的“冲突”,就充斥在我的日常中。

之前,我在沙漠遇到一对非常可爱的情侣,女生是西班牙人,男人是智利人,他们相识在澳洲,交往约有半年,现在已经订婚。

当我和另一位智利女友V谈起这则喜事的时候,甜甜的爱情却似乎有了一点点发酸。

V告诉我,在智利,男生交往的对象是有“等级”划分的。如果你是一个智利男生,交往的是西班牙女生,那说明,“你很厉害!”

这背后的潜台词,或许很像崔娃在脱口秀里提到的,当他(一个混血,肤色偏深的男性)交往的是一位金发女郎时,周围的黑人兄弟姐妹就会向他投去或调侃、或讽刺的眼光。

“他正好很想去西班牙念书啊!”V说道,她聊起这则八卦时候的笑容,像极了小城里女人们谈起“嫁到国外”时的样子。

上个月我和伴侣候机时,他坐在地上,我坐在他背后的凳子上给他按摩。

“呦,这家伙给自己找了一个神秘东方女按摩师,随时给他服务呢”,我低头在他耳边开起玩笑:“你看,对面那男的估计现在是这么想我们的。”

精疲力尽的我俩,在霍巴特机场笑成傻子。

别人不会知道,我俩刚结束了无与伦比的一周:手爬过暴雨狂风的高峰,也躺尸过细软微咸的沙滩……

我面前的这个男人,每天都开好几小时的车,载我们去往未知的冒险,也送我们回到温暖的家。没办法分担开车这一任务的我,只不过想通过按摩,让他放松一下而已。

分工合作。

令我忧虑的,不是别人的眼光,而是我本人,常常将我们的关系“刻板化”。

我以为,作为一个女权主义者,我能更聪明地处理亲密关系。可实际情况却相反,我好像处在更复杂更纠结的挣扎中:

我如何处理关于我,作为一名亚洲女性,在与白人男性交往的现实?

我又为什么只看见关系里的性别和种族?

尤其是,为什么在我不想被别人以刻板印象看待的时候,却给自己插了最深的一刀?

图/《致所有我曾爱过的男孩》

此刻我想起,那些反对女权、污名化女权的人——在ta们的世界里,没有女性经受的苦难,没有女性的艰难处境,就算ta们经历过、看见过,但可能依然难以理解抗争的意义。要和自己原有的世界观做斗争,就已经够难了,更何况是别人流着血泪,冲到你面前塞给你的新的世界观呢?

那么,还要继续抗争、继续呼喊吗?

要还是要的。毕竟我每天都还在跟自己打架,也许哪天就烧到身边的人,就互相打醒了呢?

P.S. 本文观点仅代表特约作者个人观点,作者因为害羞选择匿名。

评论