文 | 张洁

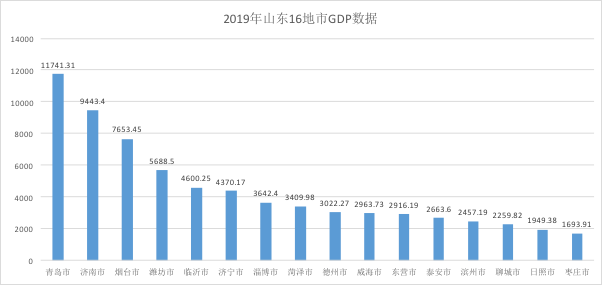

2019年山东GDP成绩单发布,地处山东省最东端的海滨城市威海位列第十。经山东省统计局统一核算并反馈,威海全市生产总值为2963.73亿元,按可比价格计算,增长3.6%。

作为中国山东半岛的区域中心城市,威海不仅是中国大陆距离日韩最近的城市,也是国家重要的海洋产业基地。威海以习近平总书记提出的“威海要向精致城市方向发展”作为总方向,坚持稳中求进工作总基调,打造“千里海岸线,一条创新链”,以海洋强市战略推动高质量发展。

但不可否认的是,从目前来看,威海仍处于经济低位运行和经济增速变缓的境地,如何破局国际化,引进人才,以产业结构调整带起第三产业,或许仍是威海市2020年经济发展的重心。

工业微增0.9%,三产占比增加

经山东省统计局统一核算并反馈,2019年威海市生产总值初步核算数据为2963.73亿元,在山东16地市中排名第十,与2018年威海市在16地市中的排名相同。其中,第一产业增加值288.61亿元,增长1.2%;第二产业增加值1196.34亿元,增长0.9%;第三产业增加值1478.78亿元,增长6.5%。三次产业结构调整为9.7:40.4:49.9。

从工业来看,威海在过去的2019年里稳中有进,全市规模以上工业增加值增长2.3个百分点,高于全省平均水平1.1个百分点。从效益看,全市规模以上工业实现营业收入2808.79亿元,增长1.7个百分点,高于全省平均水平1.8个百分点;实现利润总额200.7亿元,增长6.4个百分点,高于全省平均水平15.3个百分点。营业收入利润率为7.15个百分点,高于全省平均水平2.81个百分点,位列全省第1位。

从消费水平来看,威海市社会消费品零售总额增长9.3个百分点,分别高出全国、全省平均水平1.3和2.9个百分点,位列全省第1位。

威海建成运行重大项目管理服务平台,对2700余个投资500万元以上项目实行在线运行监测和全周期管理,全年新开工亿元以上项目222个,比2018年增加53个,投资规模扩大35.2%。203个市级重点项目、150个新旧动能转换重点项目预计分别完成投资506亿元、305亿元,投产投用项目100个以上,33个项目入选第二批省新旧动能转换优选项目库。制定20项扶持政策,重点支持45家企业冲击千亿级、百亿级、50亿级等目标,41家工业企业全年营业收入预计增长5.5%,总量占规上工业的近60%。健全“五个一”协调推进体系,加快七大千亿级产业集群发展,3个集群入选省“十强”产业“雁阵形”产业集群。

这一角度来看,威海在调整产业结构,促进产业升级,促进新旧动能转换上是下了功夫的,但根据第四次全国经济普查结果,修订后的2018年威海全市生产总值为2899.09亿元,其中第一产业增加值281.21亿元,第二产业增加值1205.27亿元,第三产业增加值1412.61亿元。三次产业结构调整为9.6:41.5:48.7

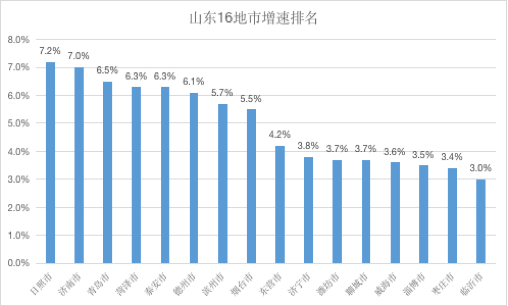

2017年,威海GDP增速为8.1%,2018年威海的GDP增速为6.7%,2019年降到了3.6%。

这一增速成绩意味着威海在胶东经济圈五市GDP增速中位列倒数第一,在山东省16地市位列第13位。

2020年1月14日,山东省政府出台《关于加快胶东经济圈一体化发展的指导意见》,其中明确指出要探索实施威海—仁川“四港联动”新模式,支持胶东五市依托重点港湾,协同发展以先进制造业、海洋新兴产业、高端服务业为重点的湾区经济,打造泛胶州湾黄海经济带和泛莱州湾渤海经济带。形成高速铁路“半岛环”和高等级公路“一张网”,打造胶东“一小时经济圈”。

这是基于威海的海洋资源优势,而依托靠近日韩的地理位置,威海本应获得更好的发展机遇。

面对现在低位运行的经济形势,如何破局国际化,吸引人才和企业入威,或许应该成为威海2020年的发力点。

新兴产业规模不足,“空城”威海何去何从?

位于胶东半岛最东端的威海距离韩国仁川的直线距离只有93海里,比威海到大连还要近。2015年6月1日,中韩自贸协定正式签署,明确将中国威海市和韩国仁川自由经济区作为地方经济合作示范区,发挥示范和引导作用。

时隔四年,威海在深化中韩自贸区地方经济合作领域、形成“一区两核双边多元”协同发展新格局用了很多心思,但却依然脱不掉“空城”的帽子。

根据2019上半年中国城市GDP百强榜数据显示,威海位列第61位,前有榆林,后有德州。榆林的常住人口有370万,德州常住人口有581万,而威海只有283万。威海2019年安排人才工作专项资金6000万元,比2018年增加了2000万元,增长了50%。

巨大的人才缺口与常住居民数量的不足是威海现在经济发展的硬伤。

根据威海市发展和改革委员会公布的数据,2019年,威海市固定资产投资下降15.0%。传统产业受转型压力增速放缓,新兴产业规模依然不足,高新技术企业个数仅占全省的 5%左右,缺少辐射带动力强的大企业。服务业增加值占比预计提高到48.3%,但仍低于全国、全省平均水平。

威海市2017年全年对外贸易进出口总额1404.91亿元,增长17.8%;2018年全年对外贸易进出口总额1391.96亿元,下降1.2%;2019年,全市货物进出口总额1402.1亿元,同比增长0.8%;2018年全年威海零售出口21.3亿元,同比增长56.6%,规模居全省首位、全国前列。2019年的威海进出口、出口、进口规模分别仅为全省第五、第四、第八位。

破局国际化,如何吸引企业人才落户威海?

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是威海市“三年实现大变化”的关键之年。面对“三期叠加”影响持续深化、经济下行压力加大、全球动荡源和风险点显著增多的复杂局面,威海又该如何扭转局面?

伴随着胶东一体化发展的趋势,威海也将迎来更多的发展机遇。今年的威海市政府工作报告中明确要求推动城市有序拓展。坚持生态优先、全域一体、组团发展,以主城区为核心,推动城市东拓、西展、南延。坚持产城融合发展、基础设施一体化布局,推进东部滨海新城、双岛湾产业聚集区、机场小镇建设,加速中心城区与临港区、文登区、南海新区的全面对接呼应,打造一体化发展的城市轴带、产业隆起带。深化扩权强县改革,增强县域发展要素集聚能力。扎实做好精致小城镇培育工作,提升小城镇建设水平。

“北有青岛,南有湛江”,作为典型的海洋大市,依海而建,因海而兴。湛江是广东省域副中心城市,近年来,湛江按照“大项目-产业链-产业集群-产业基地”的集群式发展思路,最大限度放大龙头骨干项目的带动效应,引进和发展上下游关联企业,延长产业链条,把项目做成产业,推动湛江工业聚集发展、集群发展,收效明显。

威海更应该在依托海洋资源,面向日韩的基础上,吸引更多日韩企业落户威海。国内的相关产业链企业以及顶尖人才自然纷纷而至,带起第三产业。引进人才之后的生活津贴、教育、医疗相关问题的解决,也应重视起来。

经济的可持续增长来自于宏观上全要素生产率和微观上企业生产效率的提高,而不是政策的短期刺激。而无论是宏观还是微观效率的提高,均来自于创新。

据威海市市长张海波介绍,2020年,威海将继续拓展新经济发展的“新路径”,坚持以“四新”促“四化”,加快推动大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术与产业融合。大力发展数字经济,推进威海电子信息与智能装备产业园、威海服务贸易产业园等省级示范数字经济园区试点工作,积极争创省级数字经济平台。深入实施工业互联网战略,按照“抢占先机、搭建平台、重在应用”的思路,加快实施“现代优势产业集群+人工智能+互联网”工程。实施智能化改造项目50个,新增“上云”企业700家。推动文化创意产业发展,游客人数和旅游消费实现两位数增长,服务业增加值占生产总值比重再提高1个百分点。

2020年2月25日,山东省委、省政府举行重点外商投资项目视频集中签约仪式。威海市委书记王鲁明在分会场介绍威海外商投资项目情况并主持签约。本次威海共签署5个项目,包括威海南海昆仑能源—韩国SK合资LNG接收站和热电联产项目,爱华海绿色图文影像新材料项目,盈太打印机模组研发及产业化、工业服务机器人项目,日本KLC制药项目,新加坡文星物流中心项目,总投资额18.3亿美元,合同外资14.9亿美元,涉及能源、新材料、电子设备制造、制药及冷链物流等行业领域。

在不确定性中积极寻找确定性,在稳中有变中实现稳中有进,这是威海当下面临的考验。而提升国际化水平,增加城市吸引力,让更多国内外创新人才落户威海,或许可以成为这座精致城市的破局之策。

评论