文|陶魏斌

在成为“电子一条街”之前几年时间里,珠江路上都充斥着一种躁动不安的情绪。

先是沿街的住户纷纷破墙开店,他们在政府的号召下,要把这条不长也不宽的马路打造成为商业街,可是没过多久,他们就觉得心灰意冷了,因为顾客实在是少得可怜,生意清淡。

领头的人又出了个主意,说老百姓用的日用品卖不出去,要不我们来卖工厂用的材料吧。

此时正是上世纪80年代末90年代初,城里面各个部门、单位都热衷于搞个工厂,乡镇里企业也像雨后春笋般兴起,所以经营一些生产资料的买卖听上去比较靠谱。

一时间,机电产品店、大型炊具店、煤炭经销店、废品收购店等诸如此类的商店布满了珠江路,不过很不走运,珠江路上的这些店,依然少有顾客光临。

珠江路到底应该发展什么?这个话题在当时,一直是玄武区上上下下的一个“天问”。

一

时间过去了20年,一个夏天的晚上,35路公交车踩着点儿抵达了终点站——集庆门。

“呼啦”,车门打开的一瞬间,浙江人朱利华在朦胧的夜色中下了车——只身一人,兜里揣着几百元钱。

这是20出头的他第一次来南京。此时已经是夜里10点多钟,街上只剩下昏黄的路灯和偶尔穿梭而过的车辆。

就在朱利华思忖着第一晚去哪儿落脚的时候,街对面一家主营打印机、复印机安装、维修的培训机构明晃晃的招牌吸引了他的目光。

几天后,在简单学习了如何安装、维修办公电脑设备后的朱利华,马上奔向了珠江路,成为了珠江路上近万名电子卖场从业人员里的一员。

此时的珠江路,早已经今非昔比——全南京80%的电脑店都聚集在这条全长不足4公里的马路上,每天的营业额超过5000万元。

2000年前后珠江路的如此的辉煌是当年万亚平们想不到的。

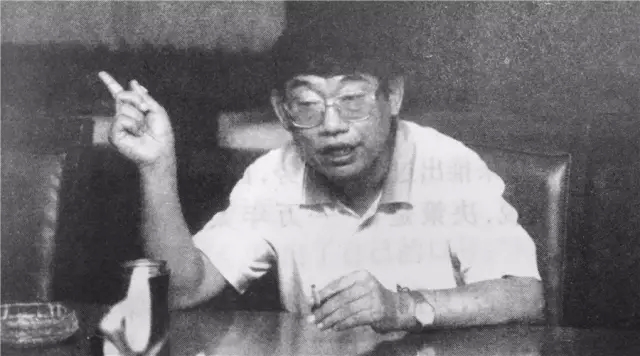

万亚平被称为当年珠江路上第一个“吃螃蟹”的人,就在10年前的1990年,他带着江记电脑公司落户珠江路。

这是当年南京商业圈子里的一个重要事件,因为江记电脑是当时最早也是最大的电脑公司之一,它的选址落户,具有某种风向标的意义。

作为公司的总经理,万亚平当时有好几个选址方案,彼时南京市政府考虑要把洪武路发展为电子一条街,玄武区政府在珠江路上几次碰壁后,又新提出了规划,要把珠江路建成电子科技街,而那时候的湖南路已经初步形成了商业街的规模。

看上去珠江路并没有什么优势,当时珠江路的东头是成片的军队大院,两侧又没有通到闹市区的道路,再加上历来不是商业街,人们习惯购物的地点也不在这里,要想在短时间里弄成像太平南路、湖南路那样的人气并不容易。

不过最终,这位科研人员出身的老总选择了珠江路。

这是一个冒险的选择,也是命运给珠江路的一个机会——当年在江记电脑的带动下,就有20多家电子电脑企业进驻珠江路。到了1991年,珠江路上的电子电脑企业达到了44家。又过了一年,珠江路上成立了珠江路电子行业协会,企业总数达到了98家,年销售总额达到了3亿元。这个数字几乎与北京中关村的电脑企业不相上下。

当时《中国电子报》的一个记者不相信,只身一人跑到珠江路,当他一走进电脑城里,就被眼前一个个忙碌的场景迷住了,回去之后兴奋地写了一篇“北有中关村,南有珠江路”的报道。

这篇报道的影响,除了给南京人带来自豪感之外,还吸引了全国电脑商家的眼球,据说当时就有90多家的电脑企业拿着报纸跑到珠江路,也想在这个地方给自己占一个位置。

曾经几度迷茫的珠江路一下子找到了自己的方向,珠江路成为了南京城里最热闹,也最时髦的地方。

与之相伴的是,我们的社会在上世纪90年代迎来了家庭电脑时代——大家都以拥有一台电脑为豪。国家的一个统计数据称,在1994年,普通中国人在这一年里把210万台电脑从电脑城里搬到了自己的家里,这个数字比此前10多年加起来的还要多。

在北京中关村南边一块巨型广告牌上写着“中国人离信息高速公路还有多远——向北1500米”,这是中国第一个互联网接入服务商“瀛海威时空”网络的广告,此时正是1995年。

留美归国的张朝阳在《连线》杂志专栏作家尼葛洛庞帝、风险投资家支持下,中国首家以风险投资资金建立的互联网公司——爱特信公司产生。其网站分类搜索“爱特信指南针”,结合中国传统文化中的“之乎者也”改名“搜乎”,后再改为“搜狐”。不久,尼葛洛庞帝的《数字化生存》在中国出版。

即使到了现在,很多南京人回忆起珠江路时,第一句话都会说,我的第一台电脑就是从珠江路买的。

除了社会环境的变化,珠江路当年的发展也有其独特的自身优势,珠江路当时周围科研院校集中,西接南京大学,北有东南大学、南京林业大学、南京科技中心、中科院南京分院、江苏省计算机技术研究所等,南靠熊猫集团,东连南京军区总医院(全国医疗电子技术中心)、海军指挥学院等院所,高中级人才集中,实力雄厚,科研成果丰硕。

为了解决珠江路建设初期全街开发较慢、网点容量太少的矛盾,玄武区在《南京日报》的头版头条刊登消息,称将减少珠江路企业区占股份,强烈地表达了加速发展珠江路的决心。

这篇报道一石激起千层浪,让那些对珠江路发展还有一些疑虑的投资者和企业老板放了心,结果是他们都大笔掏出真金白银在珠江路上盖楼建厦。电子商城一家接着一家开门迎客。大名鼎鼎的雄狮电子商城、玄武科贸世界、珠江电脑中心,包括太平洋电子商城就是在这个时候成立的。

一个有意思的现象是,这些电子电脑商城的背后“资本”五花八门——雄狮电子商城是南京长途汽车客运总公司的所属公司,玄武科贸世界是由玄武区燃料公司投资建成,东方电子商城是由做汽车运营维修起家的南京东方企业(集团)有限公司建的,珠江电脑中心、玄武电子城、珠江电子电脑耗材市场的背后是做贸易的珠江商城,南京精英电子商城更奇怪,是由中国银行南京分行和南京卫生洁具厂联合投办的。

也就在1996年前后,根据政府的规划,原来在珠江路上的工业企业全部搬出珠江路,珠江路上经营电子电脑的公司达到了90%以上。

正是借着“天时地利人合”,冷清了百年的珠江路一飞冲天。

二

每天早上8点半,高俊准时来到他位于珠江路355号的通济耗材店,开始一天的工作。在这家40多平方米小店的最里面,是高俊的办公桌,他在这里一坐就是17年。从开店第一天起,这张办公桌就已经在这里了,如今边角的油漆早已剥落,露出了里面的木质。

小店的两侧,摆满了硒鼓、墨盒、碳粉、打印机、复印机、打印纸等产品,此外别无其他。

高俊是在1999年来到珠江路的,专做电脑耗材。5年以后,他的生意达到了最高峰,“一个月的营业额可以达到几百万元”。经常早上还没开门,门口已经等起了排队的人,而他自己整天就忙着骑着自行车去送货。

朱利华则是在2002年向朋友借了5万块钱,在珠江路上的金光阳电子商城一楼租了个20平米左右的包间,经营打印机、复印机等办公设备。

那时候,珠江路做这一行的人还不多,朱利华和另外四家店基本控制了整个珠江路的打印机市场。

2003年,有了一定的客户基础之后,朱利华拿下了珠江路脑海电子商城一楼最大的店面。“当时租金大概十四五万的样子,太大了没人敢拿,我就拿了”。

这一年,朱利华在的女朋友彭红娟也从浙江来到了南京。

“每天早晨7点多钟,我就骑着自行车,从我们租住的水西门那边载着她一起到店里来上班。”这成了两个人爱情故事中最浪漫的记忆。“那时候路边的风景很美,路上也没什么车,早晨的空气也特别好……真的很浪漫”。

回忆的美好是因为很快,这位年轻的小老板即将迎来了自己生意的黄金时期。

2003年的时候朱利华的打印机虽然好卖,但是每一台赚的钱并不多。真正开始赚钱是2004年的时候。当时,一名爱好摄影的老客想打印彩色照片的特殊需求,让朱利华洞察到了激光彩色打印机的市场。“从广东那边以五六千一台的价格拿过来,转手就能赚个2000多”。激光彩色打印机让朱利华攒了人生的第一桶金。

随后顺风顺水的五年时间里,朱利华轻轻松松赚到了两套房子。也就在这期间的2008年的7月24日,CNNIC发布报告显示,中国网民数量到当年6月底为止,达2.53亿人,首次超过美国排在世界第一位。此外,中国CN域名注册量也以1218.8万个超过德国“.de”域名,成为全球第一大国家顶级域名。

珠江路红火的生意同样也让张巧红也尝到了甜头。

时间倒回到九年前,那会儿的张巧红还是公司里的一名驾驶员。她在雄狮电子城上班的丈夫发现很多人在珠江路上做电子产品都赚了不少钱,两人一合计,就都下了海。

2005年,张巧红和丈夫一起在华海3C广场的二楼租了个包间,做起了硬盘、电脑装配的生意。刚进入华海3C的时候,店面的位置还要靠后一点,不过那会儿即使位置不好,一个月的净收入过万也是很容易的。

无论从哪个角度去看,从2000年到2010年的这个十年,是活跃在珠江路上的人最美好的记忆,人们每天都兴奋地谈论着当天的销售业绩,而他们的一举一动,也都影响着整个华东电脑市场的价格走向。

不过也在这个十年里,杭州一个叫做马云的小个子男人推出个人电子商务网站“淘宝网”,时间是在2003年,当年的下半年,阿里巴巴推出支付宝。

当年多数人对淘宝、支付宝尚不了解,但并不影响中国电子商务因非典的意外迈出了重要一步。同时,谁都没想到的是,这家当时并不知名的公司后成为全球最大的C2C电商平台,并被认为是杀死诸如珠江路传统电脑卖场的主要“杀手”。

这是中关村和珠江路的第一次接触。

三

在百脑汇旁边开便利店的邓师傅最早嗅到了危险的信号。

他那间不足20平米的小店营业额已经从每天几千元跌到几百元,而租金却从2002年的4000多元一年变成了现在的10000多。

老邓今年52了,除了便利店老板是身份外,他还是百脑汇电脑商城的一名维修师傅,这个工作他干了15年了。

10年前他嫌百脑汇里人挤人,“电梯上满满的都是人,我扛着梯子维修机电根本找不到路走”。然而,10年后的今天,他开始担心自己还能不能在这儿安然地退休。“在早些年,要想在百脑汇拿店面,没有关系想都不用想”。而现在,奶茶店、快餐店在百脑汇越来越“喧宾夺主”了。更让邓师傅觉得不对劲的是,从今年开始,珠江路街两边的餐饮店变得越来越多,很多餐饮店没开几个月就又换了新的招牌。

朱利华也已经明显感觉到了黄金时代的一去不复返。

因为业务量缩减,他的员工数从最多时候的几十人变成了现在的一个人,店铺的面积也从原先的一百多平缩减成了现在的十多平。从去年的6月13日,朱利华的店开始实行每周日休息一天的制度。这在以前也是完全没法想象的事情。

以前忙到坐下来的机会都没有的朱利华最近在琢磨两件事情:一是现在到底做什么赚钱;二是要写本自传,从1987年上小学四年级的时候开始写起,把自己的故事都写下来。

对比现在的收入,张巧红也称“只能和上班差不多”。即使这个水平,也算得上是这一行里面比较好的了。因为从2013年开始,曾经一铺难求的卖场里面,就陆陆续续地有位置空了出来。两三家一起“拼包间”的情况也变得多了起来。

在张巧红看来,迅猛发展的电商压缩了她们的利润空间,抢占了很大一部分市场;与此同时,上涨的房租则进一步增加了经营的成本。从2005年到现在,每平米的店面租金价格至少上涨了20元钱左右。现在包间每平方的价格基本在400-600元之间。

“以前卖一个硬盘能赚四五十块钱,现在就最多只能赚十块钱。”张巧红告诉记者,有很多顾客当着自己的面就用手机在网上查价格,“和京东比我们还有一定的优势,和淘宝就完全没有办法比了。淘宝上质量层次不齐,价格悬殊会比较大。”

这两年看着卖场里面很多当年一起创业的人离开了珠江路,张巧红也会时不时地萌生转型的念头。但是,这四十岁当口突然而来二次转型危机却让她有些茫然不知所措。

在她看来,自己已经失去了做电商的先机,转型电商这条路行不通;完全转到其他行业更加没底也没有方向。

“只要不亏钱还是会继续做下去”基本成了张巧红这类人的共识。

创业9年,张巧红最大的转变或许就是在她销售的产品品类中出现了智能手环的身影。

高俊的生意同样一天不如一天。

“尤其2014年更离奇,人越来越少。”他周围的邻居则换了一批又一批,“基本半年一换,印象中没有超过两年的。”高俊说,他的第一台电脑,还是在对面的联想专卖店买的,如今这家店早在2008年就关了,今年上半年还是卖茶叶的,现在则变成了一家服装店。

“现在基本上没什么生意了,以前利润基本在30%-50%,高的可以达到100%,现在5%-10%都不到,有的甚至是零利润的。” 而房租,也由最开始的一年1万5,变成现在的15万,让他颇感吃力。

其实,针对行情一天天变差,高俊也做了努力。早在2008年,高俊就试着转型,由以前只卖产品转为以提供服务为主,帮助客户维修电脑、打印机,安装设备等。刚开始时,转型确实让高俊的生意迎来第二次小高峰,利润有所提高。如今,转型的效果慢慢退去,还是没能挽救生意的颓势。

珠江路381号的店面又空出来,现在正在装修,新的店家打算做甜品,而上一家店主做的是小吃。

隔壁的小刀面仅开了不到3个月便关门了,再往前3家店,一家名为“花澜饼道”的店铺也已是人去楼空,透过玻璃门,地上、柜台上凌乱堆放的塑料瓶使得店铺显得些许狼狈。

本来今年打算退休的高俊,由于年轻人不想接班,只能接着再干一年,而在他这个年龄段的朋友,基本都不干了,退休了。

在珠江路工作了近20年,回想起昔日的繁华,高俊无限感慨,离开也是他无奈的选择。珠江路未来的方向在哪里,高俊也没有答案。

四

对于高俊们的难题的回答,年轻人看上去似乎胸有成竹。

从大二的时候在珠江路赛格数码广场做兼职卖电脑到在这个广场的一楼拥有一个光鲜亮丽的20平米左右的无人机产品展示体验区域,这是90后的黄建伟万万没有想到的。

得益于赛格数码广场的创客中心项目,去年刚刚走出校门的黄建伟就有了一个可以免费展示自己的产品的店面。他再也不用像2013年刚刚创业的那会儿靠着自己的两条腿跑遍南京城的大大小小的影视公司、广告公司推销自己的无人机了。

“玄武区这两年一直在考虑珠江路的重新定位问题,最终敲定升级为创业一条街。”珠江路珠江路科技节管委会办公室常务副主任陈若谷说。

珠江路正在面临自己最严峻的一个挑战。

事实上珠江路除了我们见到到和电子电脑产品相关的卖场之外,珠江路还有一个“看不见的珠江路”——在珠江路还有设有三个科技园区,不过遗憾的是,珠江路的科技园区远远没有中关村的实力,后者几乎孵化出了中国八成以上的顶级互联网企业,而如果作为商贸流程市场,珠江路也逐渐变深圳的华强北盖过了风头,后者已经成为了中国手机的制造地。

政府把珠江路创业大街的建设分为了三个阶段。

在今年之前,珠江路要打造众创空间示范点,包括四项重点任务。一是启动相关楼宇的众创空间建设工作,以现有玄东科技园“创业市集”、曼度广场“耘创开工社团”、科技金融园“魔豆工坊”等众创空间示范点为引导,推动佳汇大厦、赛格广场、黄埔大厦、东大科技园等载体众创项目实施;综合采取购买、租赁、置换等手段,对现有载体进行转型改造,建设具备创投机构、风投机构、金融机构、技术平台、创业者五大创业要素的众创空间,初步搭建创业创新平台。

二是引入创业服务机构。通过实现现有创业服务机构相对集中和对外引进的方式,在众创空间引入10家左右的创业服务机构,为创业者提供创业咨询、创业培训、创业前景分析等各种服务。注重引进现入驻中关村创业大街的创投机构在珠江路设点。三是建立创业大街行政服务站,为创业大街孵化企业提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证等多证联办服务。四是打造创业大街外部形象,建设创业大街示范段,完成景观改造,设置街区标牌,初步形成街区形象。

而在未来三年里,珠江路还将建设众创空间集聚片区,以存量载体提档升级为重点,按照“先易后难、分步改造”的原则,推动珠江路沿线楼宇的提档升级,用于建立众创空间、创客中心、孵化器等,确保珠江路创业大街形成一定的规模和效应。

最后一个阶段,政府希望在“十三五”末,在珠江路全面推广众创模式,形成“种子—苗圃——树苗”自主创业各环节的有效对接和良性发展,基本完成珠江路创业大街打造任务,力争众创空间、创客中心、孵化器等载体面积达到珠江路载体总面积的10%以上,商业、娱乐设施载体面积所占比重控制在20%以下,商务办公面积占有主导地位。

在刚刚过去的这个周六,黄建伟和无人机俱乐部成员在赛格创客中心的组织之下在南艺的操场上进行了一次户外演示活动,让很多对无人机应用感兴趣的人有了一个近距离、非常直观的体验无人机的机会。

赛格数码广场总经理曹晓冬称,早在2012年的时候,赛格数码广场就开始关注智能家居、智能穿戴、无人机应用等领域并尝试把深圳赛格创客产品展示中心的模式引入到南京来。目前,他们正在通过打造创客中心,以俱乐部的形式将各个圈子的人聚集到一起来,通过不同圈子的跨界碰撞产生好的创意并最终借助企业所拥有的产业链前后端资源优势,帮助创客将这些创意变为现实。

20多年珠江路的沉浮发展,回答了一个问题:谁抓住了市场的活力,谁就能获胜。

10多年前卖IT电脑产品时如此,现在的培养创业创客一定也一样。

(此文感谢王玲玲、毕良宇提供相关采访素材)

评论