文|新音乐产业观察 陈贤江

《复盘/REPLAY》是一个新的企划,以短视频的形式来回顾和分析音乐产业里发生的热门事件。第一期节目来复盘一下凯蒂·佩里(Katy Perry)的涉嫌抄袭事件。

2019年7月29日,经过一周的庭审,凯蒂·佩里和她的团队,被陪审团判定抄袭成立,涉案歌曲是《Dark Horse》。凯蒂·佩里方面不服判决并上诉。2020年3月17日,上诉庭法官推翻了陪审团的判决。事件由何而起?凯蒂·佩里又为何能翻案成功?请看视频↓

视频制作手记

我也想做出那种很厉害的视频,一支视频就能把问题说清楚,还很好看,无奈水平有限,只能另起一文——在做完凯蒂·佩里这只视频之后,觉得其中涉及的问题值得深入探讨一下。

凯蒂·佩里抄袭案的来龙去脉,这里就不展开阐述了,视频里已经说得比较清楚了。视频中提到,本案的焦点在Ostinato(固定音型)。顾名思义,固定音型就是相对固定的音符排列套路,个人理解,类似于“语法”。主谓宾,定状补,主干枝叶分清楚。

在国外的很多音乐专家看来,固定音型应该算在“公共领域“(Public Domain),属于“公共资源”,而不应该由某个人拥有,不然会影响音乐创作者。

个中逻辑,是建立在“没有丰富的公共资源,创作是不可能的”这么一个大前提下的。美国第九巡回上诉法院法官亚历克斯·科津斯基多年前曾说过,“文化,与科学技术一样,是在积累中发展的,任何作者都是在前人作品的基础上进行创作的。过度保护会扼杀本要呵护的创作力。”

音乐发展到现在,在音符的排列上,已经没有太多创新的空间了。如果每一个音符都被个人独占,那么后人就没有任何创作余地了。这么极端的情况并不存在,但“公共领域”被压缩,是欧美音乐圈比较担心的问题。

比如两年前最终以和解告终的《Blurred Lines》抄袭案。尽管表面上看是原告赢了(被告方赔款,并做了创作者名单的更新),但很多音乐专家都并不认同抄袭论,并且认为此案的负面影响就是私人权利对公共领域的入侵——因为美国的法律属于“判例法”,“遵循先例”是一大原则,先例一开,必然对后世产生影响。

《Blurred Lines》一案开的先例是,过去的侵权判定,依赖曲谱,也就是看词曲,但《Blurred Lines》一案中,涉案两首歌的相似点,有不少在编曲上。《Blurred Lines》的辩护律师认为,“许多相似特征都包含了‘当今音乐作品中不可避免地会使用的基础音乐构架’,或者在先前的作品中有所体现”。

编曲的相似算不算抄袭,另当别论,国外的音乐专家担心的是,从《Blurred Lines》一案开始,私人权利扩大,公有领域缩小。

Led Zeppelin涉嫌抄袭一案引发的争议,也是相同的逻辑。Led Zeppelin的辩护律师基本立场就是,涉案段落是常见的和弦走向,类似的音符排列逻辑已经被前人用过无数次。一位音乐专家考证说至少有300年历史。Led Zeppelin原本也被陪审团判抄袭成立,最终也翻案成功。此事发生在凯蒂·佩里翻案前一周,外媒报道称凯蒂·佩里一案里的法官参考了Led Zeppelin案的判决。

相比之下,凯蒂·佩里的案情更加极端一点,涉案的乐段很短,而且相似点都在编曲上,而且普遍认为属于“固定音型”。所以,国外的音乐圈对此更加敏感。于是才有了15位音乐专家(Musicologist,音乐理论家、音乐学者)以“法院之友”(Amicus curiae,一种可以影响法庭审判的制度)名义联名上书,请法官三思。

正好最近重读了《思想的未来》一书,感觉可以结合起来理解案情。

《思想的未来》的作者是曾在美国上诉法院工作的哈佛大学法学教授劳伦斯·莱斯格,他被誉为是“互联网时代最重要的知识产权思想家”。

在这本书里,莱斯格探讨的就是保护公共资源的问题。在他看来,“资源不受某个人的垄断控制而保持开发,是科学和艺术进步的关键。”(本文引用的部分,除特别说明外,均来自本书)

莱斯格并不反对版权,只是强调公共资源和私人控制之间的平衡——任何对公共资源的侵犯,都会将有可能导致创新被扼杀。

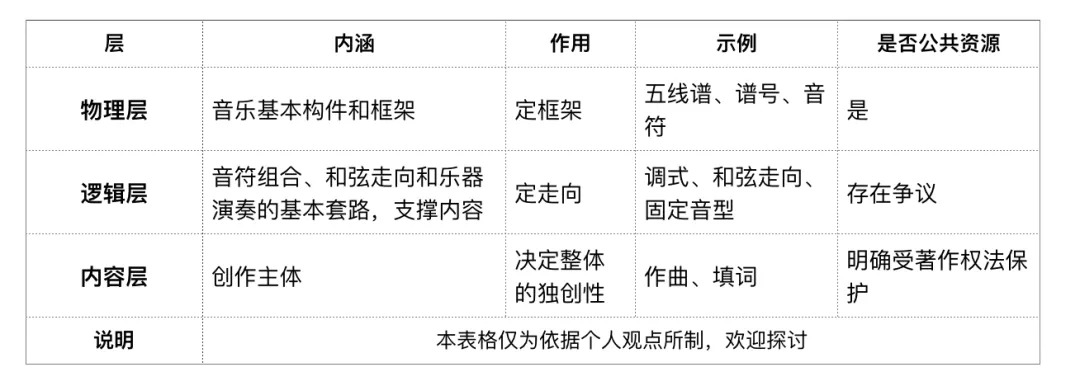

借用《思想的未来》一书中提到的分层法,我把音乐作品分为三层:物理层、逻辑层和内容层。物理层定框架,逻辑层定走向,内容层填主体。

音乐的物理层是无法独占的,乐谱(非印刷品)和音符早已是人类的共同财产,这一点很明确。内容层的受控也比较明确,词曲享有著作权法的保护。争议主要发生在逻辑层。如上文提到的几个案例,争议核心在于,常用的和弦走向和Ostinato(固定音型)是公用的基本逻辑还是私有的独创内容。

作家希瓦·韦德哈纳森(Siva Vaidhyanathan)认为:“在版权的争论中没有‘左派’和‘右派’之分,而只有保护措施的‘厚’与‘薄’之分。”保护措施越“厚”,公共资源就越“薄”。然而,“音乐家写作某一流派的音乐本身就注定了需要从该流派已有作品中汲取内容”(劳伦斯·莱斯格),如果常用套路都私有化,那么,后人必然举步维艰。

想想看,如果一个人声称自己拥有1564、1645或4536251这些常用的和弦走向的版权,那么,大家都不用写歌了。而在凯蒂·佩里一案中,国外的专家们认为,固定音型跟1564一样,都属于音乐创作常用的基本套路,不具有独创性,不应该受到法律保护,否则将会让音乐人们畏手畏脚。

早前,律师、音乐人、程序员Damien Riehl和他的合作伙伴,程序员兼音乐人Noah Rubin,借用暴力破解密码的思路,用算法算出了687亿段旋律,放到网上供大众免费下载,也是类似的逻辑——扩充公共资源,让音乐人无需担心在逻辑层上受困。(参看:音乐人福利,687亿段旋律免费用)

话说回来,上述问题,都仍然处于探讨中,并没有盖棺定论,本文只是尝试捋一捋其中的思路。

评论