作者:严九元

一

一年中只有两个夜晚,会让国人集体性地停留在电子屏幕前:一个是除夕夜,一个双11(11月11日)凌晨。

前者有歌舞升腾的春晚大会,后者则是灯火通明的网购狂欢。

春晚的时间背景是春节,中国人最重要的传统节日,维系着文化认同;双11的时间背景,是从隶属亚文化的光棍节到全民性的网购节,“互联网+商业+节日”成功地塑造了中国第一个席卷各地区、各年龄段、各阶层的商业性节日。

双11和春晚,一个是消费性活动,一个是文化为表、政治为里的年末晚会,相隔约3个月,构成中国年历上的双峰,成为两大国民级活动。

二

这两个活动,可以从卷入人数和注意力资源两个指标,看其影响力。

第一,从参与人数看,2014年除夕夜观看春晚的人数达7.04亿,2015年为6.9亿,超过半数的国人把除夕夜的注意力献给了春晚。

而2013年参与双11网购的人数达2.4亿,2014年超过2.78亿,且人数增加迅猛,年轻网民的参与比例更是高达80%。

可资对比的是,2014世界杯决赛,中国电视观众为1.9亿,比不上前两者。

周期性的节日活动能在同一夜晚席卷那么多人,只有双11和春晚。

第二,从注意力资源的占用看,春晚的媒体预热会提前三四个月,从春晚总导演人选到节目单再到结束后的反馈,春晚借助体制的动员和明星的效益,持续大面积在媒体上曝光。到了除夕夜,吐槽春晚也成为社交媒体上除了红包之外的另一风尚。

而双11虽然预热的时间更短,但企业的大规模营销、媒体的集中动员和消费心理的病毒式传播,使得双11的影子无处不在。

两者在很多地方有相似之处:

❶ 都在追求数据。春晚强调收视率,双11强调销售额。

❷ 都具垄断性。春晚依靠行政力量垄断荧屏,双11依靠资本力量垄断营销渠道。

❸ 两个时点,是全年社会消费的两个最高峰。

三

从近年来的走势看,双11的影响有直追春晚之势(注意,这里指的不是春节)。

本来春晚一枝独秀,其符号感召力和体制优势是其他节日所不可比拟的;但从2009年开始,双11借助互联网浪潮和汹涌的商业资本,异军突起。

尽管对双11有争议,财经作家吴晓波近日还发出“我们真的还需要双11吗”之问,但不可否认,双11在众多消费者尤其是年轻消费者中已形成一个符号与预期。

政治化在中国年深日久,中国缺乏商业消费的传统,也没有像美国“黑色星期五”那样的消费狂欢节。随着消费时代的到来,即使没有双11,也一定会有类似的节日出现。

四

为什么说双11正在赶超春晚?

一个节日活动的影响力,可以从曝光度、文化认同、消费特点来进行比较。

1. 曝光度

假如把今年算上,双11踏入网购狂欢节的节奏不过才7个年头,而2015春晚已经是第33届了。两者的历史资历不在一个水平线上,但是,双11的媒体关注度已经不亚于春晚。

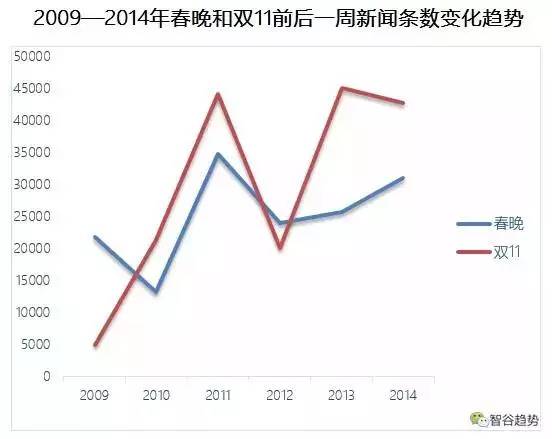

用谷歌新闻搜索,以“双11”为关键词,时间设定为“11月11日前后一周”(即2014年11月8月—2014年11月14日),显示出的条数为42800,;

用同样的方式搜索“春晚”,时间设定为“春晚”前后一周(即2014年1月27日—2014年2月2日),显示的条数是31000。“双11”比“春晚”高出5900条。

如果比较2013年“双11”和 “春晚”的曝光度,前者的条数是45200,后者的条数是25800,“双11”比“春晚”高出19400条。

2009年是“双11”电商狂欢节的元年,如果比较2009—2014年“双11”和“春晚”在其举办日前后一周的曝光量,可以看到这么一幅曲线图:

诞生一年后,“双11”的关注度便开始超越春晚,且近年两者的差距呈拉大的迹象。

2. 代际更替

春晚的收视人数和口碑正在下跌,这恐怕是不争的事实,但是比衰落更值得注意的是,90后、00后已经对春晚不感冒了。

有调查显示,超过75%的90后对春晚已经不感兴趣,00后的比例更高。他们去政治化的一代人,传统的政治文化晚会对他们缺乏吸引力。

相反,双11的购物狂欢节恰恰迎合了年轻一代的特性,网购活动的个人化、多元化、社交化等优势获得90后、00后无保留的拥抱,他们与电子世界没有隔阂。

有数据显示,16—24岁的年轻网民中有80%明确表示会参加双11网购。

春晚和双11,一个是意识形态化的文化演出,这个诞生上世纪八十年代的节日符号正被代际更替淘汰,另一个是“我选择我喜欢”的个人网购狂欢,这种新节日不需要注入厚重的文化内涵,但它以个体为中心,受到新生代的青睐。“春晚”和“双11”此消彼长,揭示了中国节日文化变迁的大图景。

3. 消费特点

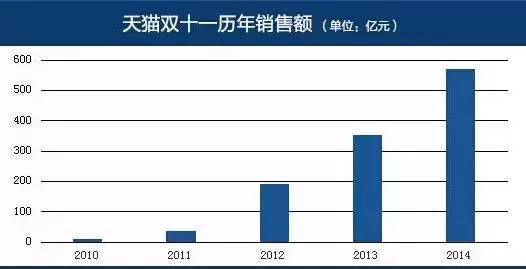

2014年,阿里抢注“双11”为独家商标,看重的正是这一节日符号的商业价值。这种商业价值,可从淘宝天猫汹涌攀升的双11交易额体现出来:从2010年的9.39亿元飙升至2014年的571亿元(图):

如果我们将双11的网购消费与春节期间的消费作比较,可以发现一些明显的不同点:

1.渠道不同。双11的消费几乎全部由网络完成,2014年天猫移动端成交额占比高达42.6%,2015年或突破50%。移动互联网时代,移动端购物成为大趋势。

而在春节的消费渠道中,网购虽然呈逐年递增的趋势,但民众还是将商场和超市作为最主要的春节消费渠道。

2.消费驱动力不同。上亿网民参与双11消费狂欢,背后的驱动力简单粗暴,就是价格。有调查显示,近6成民众在双11进行网购是因为价格比平时更低。不过事实上,双11的折扣力度并没有人们想象的那么大,超过80%的商品优惠力度在20%以内。因此,商家们在观念上建构的低价神话,起到了推波助澜的作用。

与双11不同,春节民众消费的最大驱动力是情感。买礼品孝敬家里老人、为合家过春节购置年货、走亲访友送礼品是春节的三大项消费支出。老人保健品产业在春节会受益。亲情才是春节期间民众消费的最大驱动力。

3.消费种类不同。与网购特性相同,服装鞋帽成为双11最热门的商品。此外,家居用品、手机数码、食品饮料和家电也是最热销的产品。

而春节期间,最受欢迎的网购物品第一名是服装鞋袜,其次是送礼礼品、糖果糕饼、酒水饮料和蔬菜水果。与双11相比,春节期间的网购消费少了耐用型商品,多了即时性消费品。可以说,双11把原本留给春节的消费需求给提前释放了。

五

春晚是过去主流,但在年轻一代眼中这种过节方式正变得怪异而无趣,它归根到底是一档兼具了说教与娱乐的文化大杂烩,无论是官方话语还是自上而下的互动形态,都与90后格格不入。

而“双11”不同,这一夜的网购血拼引无数英雄竞折腰,它不仅顺应了一个物质社会的衡量标准,而且具有足够的话题性,11月11日凌晨的微信朋友圈注定要被战胜品占领。

双11这种过节形式其实一点不轻松,但上亿人乐此不疲地奉陪一年又一年,因为它让每个参与者感觉自己是个主角,这是消费时代最火热的商业节日的秘诀。而在春晚面前,你只是一个听众。

双11和春晚的本质区别在哪?哈佛大学费正清东亚研究中心访问学者任意认为:

这是一个越发个人主义的时代。庆祝除夕夜的方式将是多元化的、去中心化的,满足不同社会群体与个人的需求的。让市场来解决一切,按照简单的供需来完成资源配置。

“多元化的、去中心化,让市场来解决一切”,这正是双11与春晚的最大区别,也是一个正常的商业社会的发展趋势。因此,“双11”的参与者超越“春晚”受众是迟早的事,一个“多元化、去中心化、市场化、民主化”的社会发育也是目前正在发生的事实。

六

在美国,可以与春晚或双 11的热闹相媲美的“超级碗”。超级碗是国家橄榄球联盟的年度冠军赛,自1967年始,每年1月最后一个或2月第一个星期天就会上演“超级碗”,因为赛事的刺激以及美女啦啦队的助阵,全美国为其疯狂,2015年该赛事的收视率近50%,观众超过 1.12亿人。

如今,“超级碗”比赛日已经成为美国的非官方全国性节日,号召力极强,美国人会在比赛当天与朋友聚会,一起呐喊庆祝。据统计,超级碗星期天是美国单日食品消耗量第二高的日子,仅次于感恩节。“超级碗”直播当天的广告时间也成为各大知名品牌的注意力争夺战,正如“春晚”广告一般。

可以看出,“超级碗”的影响力已经远远超出体育之外,它现在成了一个全民性的狂欢节,也成了民族共同记忆的一个符号。连同黑色星期五和其后的圣诞季,构成了一年中最欢乐的时段。

在中国,缺乏这么一个全民狂欢、共同放松的时段。“春晚”是官方主办的活动,意识形态依然是其底色。而“双11”在经济方面的刺激作用也许不逊于“超级碗”,但在电商之外乏善可陈。

今年阿里和京东两大“双 11”推手分别在北京举办大型晚会,希望为“双11”的节日概念注入更丰富的娱乐、社交等元素,其长期的愿景是,“双11”这一发源于民间的全国性节不仅为国民消费锦上添花,而且能成为民族习俗的一部分。

评论