文|橙雨伞公益

女性会被强制服兵役;

家庭主妇将被迫出门找工作;

家庭主妇一旦离婚将失去离婚赡养费;

男女将共用公共卫生间……

从“权利”中读出“义务”的特异功能,果真帮助施拉夫利俘获了一批因缺乏工作技能而恐慌不已的家庭主妇。

美剧《美国夫人》已播出6集,豆瓣评分依然高达9.2分,它有何神奇之处?

这部剧改编于真实历史事件,其核心情节是菲利斯·施拉夫利,美国“保守派运动第一夫人”,在1970年代锲而不舍地组织政治运动,反对“平等权利宪法修正案”的通过。

我的观后感,和《美国夫人》编剧达维·沃勒向《人物》网站吐槽的内容差不多:

我在看的,是今天的《纽约时报》还是70年代的报纸?那些讨论,50年来都没什么改变……

是的,剧中所呈现的对于女权议题的讨论,仍能让现在的我感受到强烈的共鸣,好像过了这么久,女权事业一直在止步不前。

导致这个现象的原因有很多。

但其中之一,大概是我们还不善于“感化”反女权主义者。

一位反女权主义女性

扮演施拉夫利的是“大魔王”凯特·布兰切特。

图/vanityfair.com

施拉夫利的女儿,最近批评大魔王把她的母亲演得“冷酷、残忍、精于算计”。

她说父母婚姻和谐;她没像剧中描绘的那样,被母亲强拉着学游泳,也没看到同性恋的哥哥和笃信天主教的母亲有冲突。

已继承母亲衣钵、担任保守派组织“飞鹰论坛”主席的她,评价现实中的菲利斯·施拉夫利:生前温暖仁慈,信仰虔诚,深受女性崇拜,激励无数女性投身政治。

有趣的是,即使我全盘接受施拉夫利后代的反驳,我对施拉夫利的印象依然没有改变:她活得真拧巴!

施拉夫利花了许多年,经历多次失败,反对一个她起初根本不在意的女权法案——“平等权利宪法修正案”(Equal Rights Amendment, 简称ERA)。

该法案只有短短三句话:

1. 美利坚合众国及其各州不得拒绝或者削减基于法律的男女平等权利;

2. 国会有权强制执行该法令;

3. 本修正案自批准之日起两年内生效。

施拉夫利为了说服美国人民加入保守派阵营,硬是从这三句话中“推导”出,法案的通过将意味着:

女性会被强制服兵役;

家庭主妇将被迫出门找工作;

家庭主妇一旦离婚将失去离婚赡养费;

男女将共用公共卫生间……

从“权利”中读出“义务”的特异功能,果真帮助施拉夫利俘获了一批因缺乏工作技能而恐慌不已的家庭主妇。

施拉夫利向她们成功地贩卖了焦虑,还给这场运动起了一个“巧妙”的名字——“STOP ERA”(Stop Taking Our Privileges, ERA),即“停止拿走我们的特权,ERA”。

图/smithsonianmag

讽刺的是,无论是在该剧还是现实中,施拉夫利所宣称的家庭主妇的“特权”,幻想的成分都大于现实。

施拉夫利本人,就成长在一个家庭主妇没有“特权”的家庭。她的父亲长期失业,她的母亲不得不外出打两份工来养家。父亲去世后,年迈的母亲也退休了,经济缺乏保障,需要施拉夫利和她丈夫的接济。

然而,笃信天主教男女传统家庭分工的施拉夫利,还是一心追求“全职家庭主妇的权益。”

在为反ERA的政治运动奔波中,她经历了一次又一次的挫折。

男性政客对她不乏轻视、欺骗与性骚扰。他们明白地告诉她,保守如共和党,也不会和她一同反对ERA,因为他们需要给女权主义者们“一些东西”,来保证共和党在总统大选中的优势。

女性女权主义者们试图让她“觉醒”,她却充耳不闻。

和贝蒂·弗里丹辩论时,她沉醉于自己采用了丈夫教给她的“否认加转移焦点、攻击加恶意指控”的“技巧”,羞辱弗里丹的失婚是一种个人失败。

然而,很快,她也在自己的婚姻中经历了“失败”。发现儿子约翰是同性恋后,她声泪俱下地向牧师坦白,想不通上帝为什么要给自己一个“变态”儿子。

和布兰达·费根-法斯托辩论时,她本以为拉上丈夫一起上场,能够胜券在握,却被布兰达一语点破:施拉夫利不过是想“将美国人民吓到去相信那些根本不是事实的东西”。

和吉尔·拉克尔斯豪斯对谈时,她暗暗羡慕吉尔的丈夫比自己的丈夫更女权,也第一次承认:反对ERA,不是为了反对性别平等,而是为了在政治博弈中争取更大的权力。

注:贝蒂·弗里丹、布兰达·费根-法斯托和吉尔·拉克尔斯豪斯均为美国“第二波女权主义”代表人物。

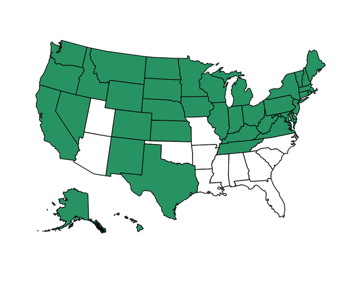

施拉夫利忙活了大半辈子 ,还是没有阻止ERA在美国37个州通过图/equalrightsamendment.org

随着剧情的发展,可以发现施拉夫利虽然反女权,但本人活得倒挺女权的。她拥有高学历,前半生奔走政界,努力让男性听取她的国防见解,却屡屡不得志。

她和许多女权主义者一样,希望伴侣支持自己走出家门,实现政治抱负。为了增加自己的胜算,她甚至在年过半百时,还毅然报考华盛顿大学,修得法律博士学位。

可惜,在她的后半生中,施拉夫利把许多精力花在捍卫“美国传统家庭价值”上。2016年去世时,她被尊为共和党元老。许多人认为美国现任总统特朗普就借鉴了她的许多话术。

特朗普16年发推感谢施拉夫利的支持

她为什么活得如此拧巴?

施拉夫利的“拧巴”,和她的天主教信仰息息相关。

传统的天主教徒,笃信《圣经》中“男主外、女主内”的性别角色分工。

与其说,施拉夫利是“美国夫人”,不如说她是“天主教标准下的理想夫人”。而她毕生追求的,就是让天主教的家庭和性别理念,等同于美国的家庭和性别理念。

然而,天主教的家庭和性别理念,充满了男权意味。

传统的女性天主教徒,在婚前不能有性行为,在婚后不能避孕。生儿育女,相夫教子,是天主教女子的天职。

在家中,男性拥有统治地位。在教会里,男性依然拥有绝对话语权。

同性恋,是被绝对禁止的行为。因为性关系,只能发生在夫妻之间。

在等级森严的天主教体系中,当女性成为母亲,她们在家庭中的地位才有所提升,可以和丈夫一起主导孩子的生活。

施拉夫利和女儿安、儿子安德鲁(1975)图/gettyimages

施拉夫利终其一生,恪守天主教信条。在反对ERA的过程中,她表面上是在反对性别平等,实际上是在阻止个人宗教信仰体系的崩塌。

《美国夫人》没有过多讨论施拉夫利的天主教信仰,和宗教问题在西方是个禁忌话题有关。但我认为这是一个遗憾。

第一集末尾,施拉夫利在“美国革命女儿会”例行会议上的发言,其实暗示了她反对ERA的真正原因。

注:美国革命女儿会是一个以血统为基础的会员服务组织,为参与促进美国独立的人的直系后裔妇女提供服务。

她说:

我并不反对女性获得成功,我也不反对女性离家工作,那是她们的选择。但我反对一小股精英团体,来自东北部当权派的自由党人,贬低家庭主妇。

女权分子特喜欢说,她们想给女性选择权,但如果你敢选择做全职妈妈,那你肯定是有问题。如果你不觉得被奴役了,那你是愚蠢,不明事理。事实上,你甚至算不上个人。

在这里,施拉夫利第一次提出,她对女权主义者不满的根源,是因为她们对家庭主妇的贬损。

施拉夫利受到宗教信仰的驱使,心甘情愿地生育了六个孩子。当女权主义者们贬低全职妈妈的人生选择,无疑是在挑战施拉夫利的终身信仰。难怪她用上无中生有、人身攻击的伎俩,也要反对ERA了。

这种反对,大概是带有复仇性质的。

《美国夫人》对当代女权讨论的启示

施拉夫利不是在和女权过不去,而是无法处理女权带给她的认知失调。

对施拉夫利而言,彻底接受女权主义,就意味着要和她的天主教信仰彻底决裂。她在天主教规训下度过的前半生也就成了一个彻底的笑话。这种冲突带来的紧张不安,让她选择守护自己在宗教上投入的沉没成本(注:指已经付出且不可收回的成本)。

这也是当代女权讨论中,许多女权主义者忽略的一个细节。

很多“反女权”人士,只是在认知失调上转不过弯来。但在“感化”他们时,我们就像剧中的贝蒂·弗里丹一样,容易被激怒,进而将“感化”对象标签化,认定他们顽固不化,就此陷入无休止的骂战。

剧中,当女权主义者们一味地和施拉夫利划清界限时,她们给自己创造了一个永恒的“敌人”。现实中,我们也常常在重复这样的悲剧。

这大概也是五十多年来,关于女权的对话没有多大改变的原因之一。

美国哲学家玛莎·C·努斯鲍姆最近从哲学和宗教的的角度,研究了女权主义者的愤怒。

玛莎·C·努斯鲍姆 图/维基百科

她提出了“过渡愤怒”(Transition Anger)这一概念。这种愤怒在抗争社会不公时很重要。它“表达了对已发生事实的关注,但转向未来,寻求解药”。

她指出,受害者有可能会迷恋复仇式的愤怒,计划报复那些冤枉他们的人。世界上主要的宗教,也都在鼓励着复仇式的幻想。复仇式的愤怒有利于抗争,但无益于寻求自由。

能够通向自由的是“过渡愤怒”。只有当我们抱有“一种不确定的信任感与一种激进式的爱”时,我们才能从愤怒转向思考,着手创建未来。

当我看见中英文网络上对《美国夫人》的讨论时,我不禁希望看到更多“过渡愤怒”。

这样的愤怒,会惋惜施拉夫利直至去世,都没有认可女权主义对于重塑性别角色产生的积极影响,也会惋惜女权主义者们一味抨击施拉夫利为“反女权的大反派”时,不惜编造一些“丑化”她的细节。

这样的做法,既忽视了她内心的挣扎,也忽视了她和其他女性同属于一个命运共同体。

施拉夫利 图/pilotonline

单单强调施拉夫利的人生有多么地自相矛盾,其实就足以让那些和她抱有相似价值观的女性反思:自己的“坚持”,是否值得?

也许,是“过度愤怒”,而非“过渡愤怒”,让五十年来的女权讨论陷入一段过度冗长的“怪责游戏”:女权主义者们怪责施拉夫利们顽固不化,施拉夫利们怪责女权主义者们破坏了传统文化,令世风日下。

而事实上,要“感化”那些反女权的施拉夫利们,需要的也许不是多一点的剑拔弩张,而是多一点的悲天悯人。

评论