文|橙雨伞公益 胡士托

“我还没说完呢”

“母亲,回到楼上自己的房间里去,纺纱织布才是你的分内之事……讲话是男人的事情,所有男人中又以我为最,因此此刻的一家之主是我,我掌握着整个家庭的权力。”

前几天,被吐槽为“爹道”的《清平乐》收官了。

当观众们还在为剧中公主徽柔和宦官怀吉之间的爱情悲剧意难平时,女演员任敏和男演员边程的一场直播,却让粉丝们称角色滤镜碎了一地。

直播中,在任敏说话的时候,一旁的边程总不断地用捣乱、抢话的方式来打断她,面对这种尴尬局面,任敏只能圆场:“你说吧,你说完我再开始,哪有姐姐不让着弟弟的呢。”

而像任敏这样——女性在发言时被打断的情况,并不是个例。

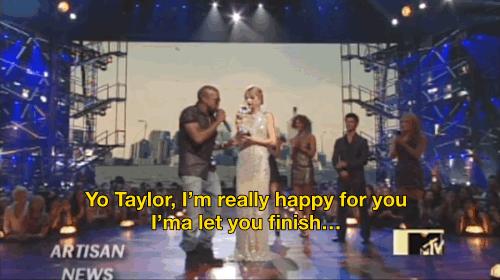

再举一个过于经典的例子,在2009年VMA(MTV音乐录影带大奖)盛事上,歌手泰勒·斯威夫特正准备发表获奖感言, 说唱歌手坎耶突然冲上台直接夺过她的话筒:“恭喜泰勒,但你等等,我会让你把话说完。”接着撂下一句:“碧昂丝的专辑才是史上最棒的!”

2012年普林斯顿大学的一份研究显示:

“女性在职场会议中只有25%的发言权,75%都是男性在说话......一个多话的男性领导人往往会被视为更有能力,而一个女性领导人若是话多了,则往往被视为能力不足。”

这是因为女性说的话真的不重要吗?

明显是谬言。那究竟是什么在规训我们的发言呢?

如果有这样一个在一直剥夺女性声音的文化模版在,那它究竟是什么样子,又从何而来?

1、女性说话的权利

花式掐断女性发言这件事,历史上早已有无数次重演。

按《女性与权力:一份宣言》这本书的推算,约三千年前的荷马史诗中,《奥德赛》开篇那一幕,是西方文明历史上第一个男性直接让女性闭嘴的场景。

注:《奥德赛》讲述了特洛伊战争结束后,奥德修斯如何归家的奇遇,他的妻子佩涅罗珀如何忠贞地在家等待,以及他们的儿子特拉马库斯是如何逐渐从一个男孩成长为一个男人的故事。

开篇中,佩涅罗珀从房间走到楼下大厅,发现一个吟游诗人正在为她的一大群追求者表演,歌唱的内容是希腊英雄们归家之路上遇到的重重磨难。

佩涅罗珀不喜欢,于是当着众人的面请求诗人改唱一首更为欢快的歌。

就在这时,诗人的儿子特拉马库斯开口了:

“母亲,回到楼上自己的房间里去,纺纱织布才是你的分内之事……讲话是男人的事情,所有男人中又以我为最,因此此刻的一家之主是我,我掌握着整个家庭的权力。”

如果我们细细来看这个场景的话,特拉马库斯彼时不过是个乳臭未干的小男孩,他的这句喝令却能让佩涅罗珀这样一个中年妇女噤声,这个场景不能不说是极为荒诞的。

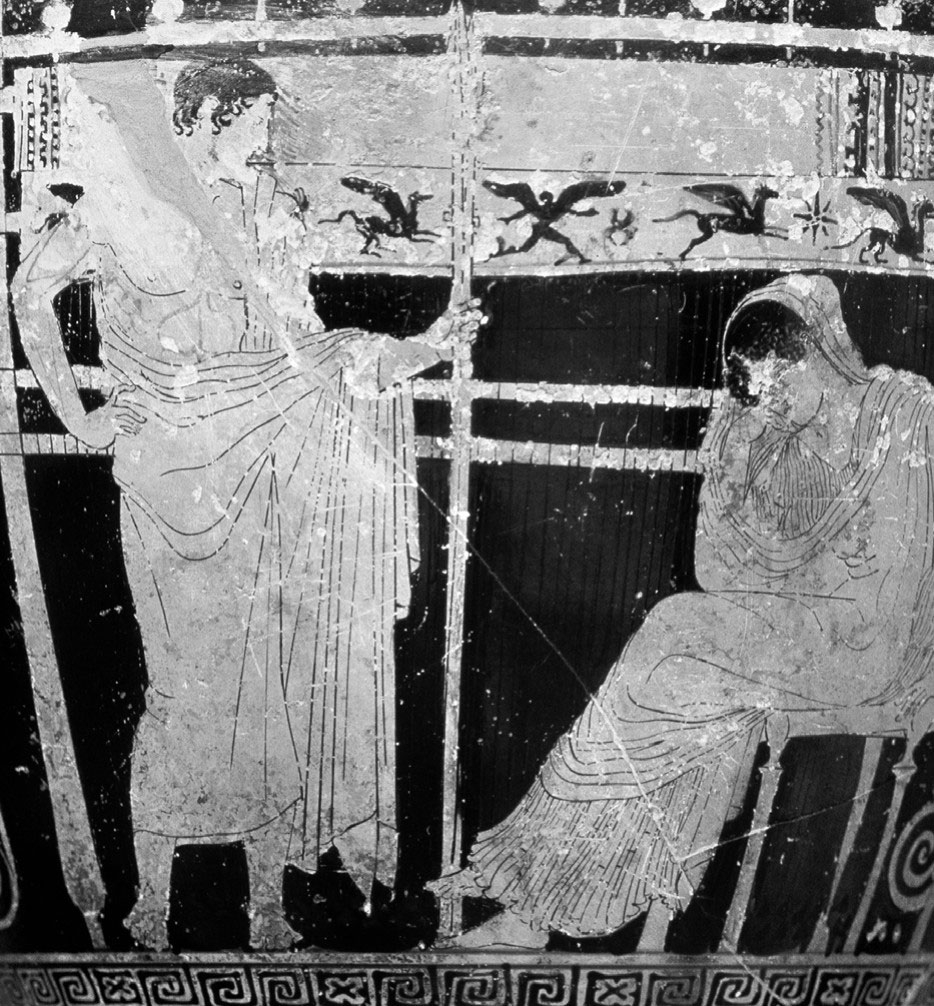

在公元前5世纪的雅典陶罐上,佩涅罗珀坐在纺织机旁,特拉马库斯站在她的面前

《女性与权力:一份宣言》中分析到:

当特拉马库斯说“讲话”是“男人的事情”时,文中用的词是“muthos”,在当时的希腊文中,它标志着权威性的、发生在公众领域里的言说,而非每个人——包括女人,或者说主要是女人——都能进行的那种闲谈。

而在荷马后来的叙事里,如何让女性闭嘴、管理女性的发言、尤其是公共领域的发言,几乎是每一个成年男性的必修课。

古希腊喜剧作家阿里斯托芬的喜剧,就建立在“女性不懂如何在公共场合得体地说话”的讽刺上。他幻想了一个“如果由女人来管理国家”的场景,并让剧中女性的私人语言三句话不离性,从而与男性政治里冠冕堂皇的言说方式产生冲突,制造笑料。

在西方文明史上,其他试图在公众面前发出自己声音的女性也大多没有好下场。

厄科(Echo,“回声”)是希腊神话中的一位山岳神女,特别爱说话。在协助被宙斯调戏的仙女们逃跑时,她借聊天故意缠住神后赫拉,得知真相的赫拉大怒,让她永远丧失了说话的权利,只能机械地重复别人说过的话。

再比如,苏格拉底的妻子赞西佩就以伶牙俐齿闻名,据说她也是唯一一个在讨论时胜过苏格拉底的人。而现在她的名字被用来泛指唠叨、经常骂人的泼妇。

赞西佩向苏格拉底泼水

2、花式掐断女性发言

要掐断一个女性的发言,历史有千百年了,方式也很多样。

除了最为简单粗暴的特拉马库斯型的直接打断:“停一下,你这话不太对,我来说。”

另一种是直接限制女性能够发言的领域,或者说是框定一个“适合女性的声音出现的领域”,在这个范围之外的领域发言,那就是你不专业、不讲理、不守妇道、不合规矩、不值得信赖,你在扰乱社会恭谨良俗,你最好别说话。

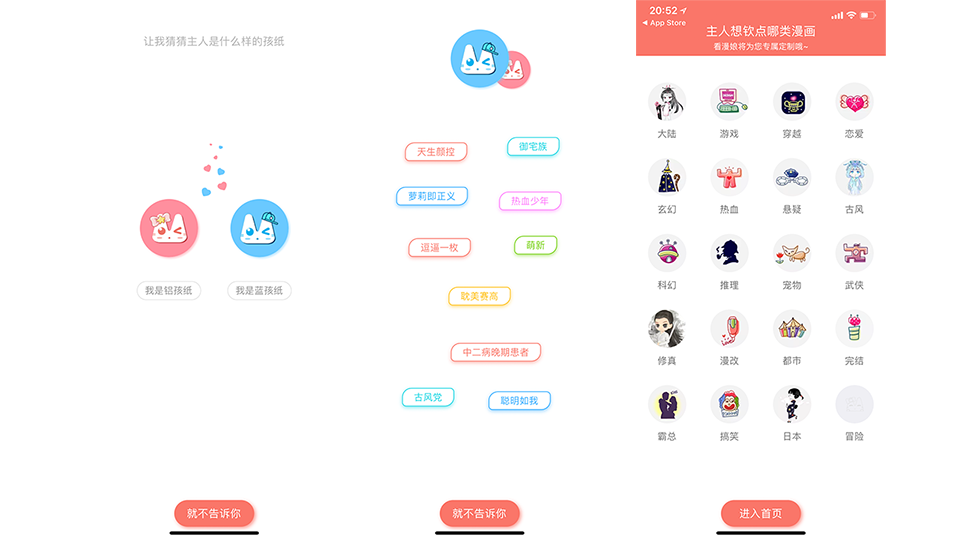

显性的区分,比如我们熟悉的“女孩子最好学个文科,毕竟你们那个脑子到了高中就比不过男生”,“男生就是会对战争经济感兴趣一些啦”等话语,以及如今号称“用户性别精准推荐”的人工智能。

如今半数以上的应用程序,会在用户选择性别时弹出这样一句话:

“请填写真实性别,方便我们为您进行喜好推荐。”

经过1秒的复杂计算,军事、体育、政治、财经、房产等话题,将密集出现在“男性”用户界面上,而两性、情感、居家、萌宠、母婴等话题,则将如数出现在“女性”用户界面上。

如果你是一位“不走寻常路”的女性用户,试图在“男性”用户的板块中发表意见,那你就该做好准备,迎接“妇人之言”、“和女生讲道理你就输了”、“果然是女生”等评论区常驻的字句。

而当女性触及言语和权力更为具像化的形式——政治时,我们则不难从人们恶搞希拉里、特蕾莎·梅的美杜莎表情里寻到端倪。

注:希拉里与特蕾莎·梅均为女性政治家,前者在与特朗普竞选美国总统的过程中落败,后者曾出任英国首相。

美杜莎这一形象来自希腊神话,传说她曾是一位美丽的女子,在女神雅典娜的一座神庙中遭海神波塞冬强暴,作为对这一亵渎行为的惩罚,雅典娜当即将美杜莎变成长着蛇形头发的怪物(波塞冬无事发生)。

于是那个经典的神话主题出现了:斩杀美杜莎这个“胆敢亵渎神明的罪人”成了英雄们的任务。美杜莎鲜血淋漓的头颅在西方文艺界遍地开花,通过暴力镇压女性的“不正当权力”,男性的支配地位再次被声明。

所以,当挑战了男性执政人的希拉里、梅姨、罗塞夫(巴西总统)等女性领导人崛起时,她们的脸庞很快通过抓拍、PS等技术与美杜莎融为一体,寄望着女性在这场政治游戏中的惨败。这一画面甚至被当做装饰图案,印在各种日常用品上。

希拉里和特朗普的头像被P在雕塑上

比起以上致使女性丧失话语权的直白区分,更为隐性的区分,则让女性祖安选手上线时难以找到适配自己性别的词句。

注:祖安,指游戏《英雄联盟》中电信二区的玩家,现在也可泛指在网络上很能骂、很能喷的人。

想想我们经常听见的脏话吧,如果把其中的女性或者女性生殖器去掉,这些脏字甚至几乎失去了“灵魂”。太难了,女性就是没有适配自己的独特骂人词句。

强奸、谋杀、侮辱,更准确地说,是由一个特定性别施加在另一个性别身上的强奸、谋杀、侮辱,直接通过语言里生活化的骂人词汇,将女性固定在时刻被评价被指责的位置上。

作为形容词的她们“鲜活”地跳动着,作为发言人的她们,人人缺席。

3、这一次,听她说

在一些情况下,女性想要获得话语权,还需要“抛弃”自己本身的性别。

从古至今,不论中西,在发表演讲时,对沉稳厚重的“男性”嗓音的推崇就是板上钉钉的事情,柔弱细软的“女性之声”甚至一度成为整蛊电影的笑料。

历史上,即使权力大如英格兰和爱尔兰女王的伊丽莎白一世,在1588年西班牙“无敌舰队”进犯之际视察军队时也是这样说的:

“我知道,我只有一副柔弱女子的躯体,可我拥有一位英格兰国王的决心与胆魄。”

伊丽莎白一世通过宣称自己剥离了女性的“柔弱”,成为一个“雌雄同体”的人来获得力量,换句话说,她通过抛弃自己的性别来显示自己的能力。

伊丽莎白一世

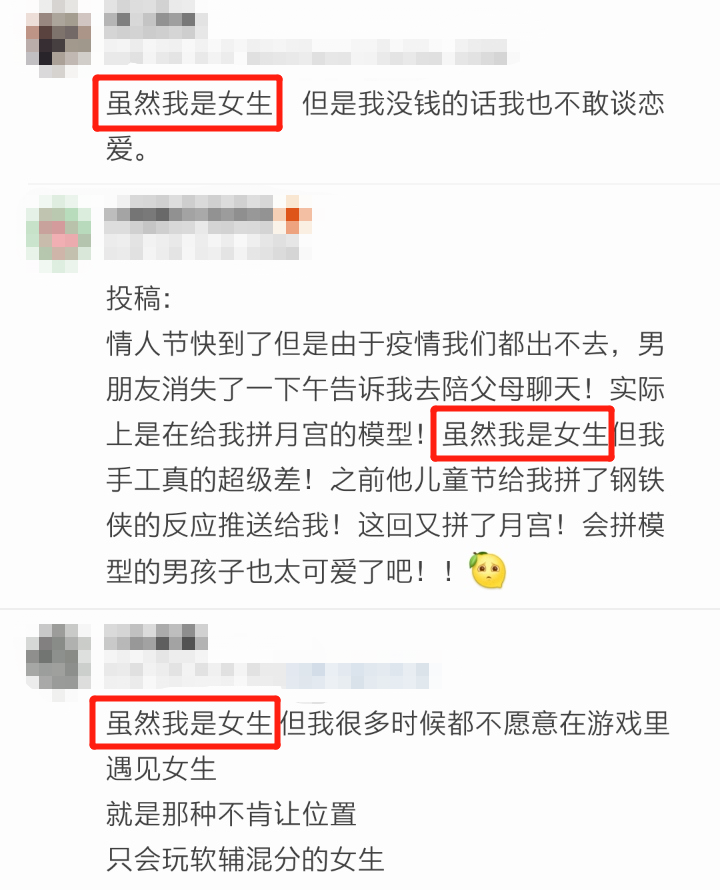

如今,这也体现在社交网站的评论区,例如越来越多出现的“虽然我是女生,但是……”等句式。

让我们来尝试解构一下这个让步句。

说出“虽然我是女生”的女性,通过这句话,一下子就把自己从“女性”群体里剥离出来,尝试让自己站在性别的边缘,或者起码让自己成为一个一般意义上的“非典型女性”,似乎只有这样,才能证明自己是理性、客观、中立的“理中客”。

但是,此类现象是因为这些女性渴望成为“非典型女性”吗?还是说,因为她们所渴望的权力和性格特质,都被社会制度和文化规范划分为“非女性”的呢?

事实似乎是,“在这个世界上,只是身为女孩,就会妨碍你相信你自己。”

以像男性一样的女性自居,对女性来说,实际上以一种异己的力量否认了自己。

同时,“虽然我是一个女生,但是……”这句话还暗藏着对讨论标准小心翼翼的试探,对男性发言方式的模仿,以及对一个特定讨论环境的讨好。

如果将“我是男生”和“我是女生”的出现场景进行对比,我们不难发现,这几乎是男性话语权在各大话题上的垄断,和女性带着镣铐跳舞的表现。

女生不会在美妆情感话题上特别提出“我是女生”,也不用在课堂讨论上单独提出“我是女生”,正是这些不用提出的环境,让我们不得不提防那些,女生需要否定自己才能获得发言权的场景。

与之相比,当男生在美妆情感区说出“我是男生”时,那不仅不是性别刻板印象的化身,反而往往带有“我是男生,但我能理解”的宽容色彩。

这一差异已经融入到我们的日常生活中,刻进我们的说话习惯里。女性的发言场地被一步步限制,男性则获得了万能的通行证、赦免权,尽情在不了解的领域发表“高见”,并随时准备再一次打断女性的发言。

在话语权的战场里,女性落败了太久太久,以至于当她们重拾武器时,常常会感到力不从心。但情况正在发生改变。这不是一个人的战斗,女性们聚集在一起,正在形成足以威慑的强大力量。

如今,当越来越多的女性开始发声,她们也许就是在说:

住嘴吧,这一次听我说!

P.S. 本文观点仅代表特约作者个人观点,部分图片来源网络。

评论