文|青眼 春晓

日前,中国商业联合会宣布,由中国商业联合会媒体购物专业委员会牵头起草制定行业内首部全国性社团标准《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》,预计将于7月份正式发布执行。

首部全国性直播电商标准将出台,一时间,关于直播带货将告别野蛮生长的声音不绝于耳。那么,直播收网,美妆直播是否会因此降温?

直播电商乱象多

日前,有报道指出,快手一姐“小伊伊”在最近与寺库联手的一场直播中成交额存在造假,超1亿元的成交额实际只有855万元。虽然事后快手回应经查证,不存在数据造假,但也难以掩盖一个事实,直播带货繁荣的表象下,实则乱象丛生。

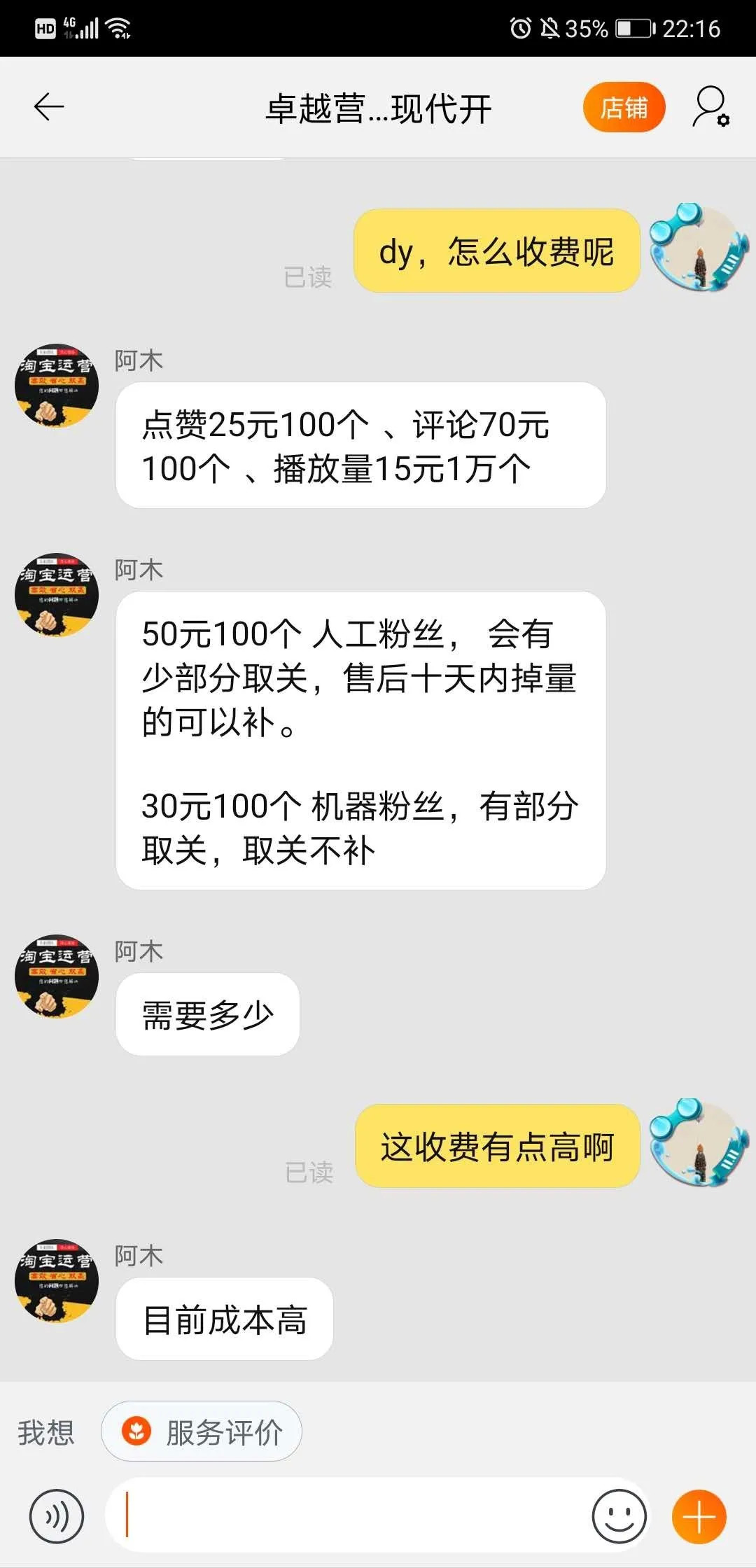

在流量为王的直播领域,粉丝流量无疑是主播与品牌商家谈判的重要资本,然而为实现快速涨粉,制造直播过程中火爆场面的假象,主播们可谓是无所不用其极,也由此衍生出一条直播平台流量造假的黑色产业链。据《21世纪经济报道》报道,目前仍存在大量提供抖音、快手平台点赞、评论、播放、分享等直播数据服务的商家。根据淘宝上一家商家向青眼提供的信息显示,在抖音上,1万个播放量只需15元,花50元可购买100个人工粉丝。

尽管淘宝等平台加强了对这类商家的取缔,但仍无孔不入。

▍截自淘宝

除了刷粉,直播“刷单”也早已存在。央视去年就关注到短视频平台上的销售乱象,报道称,一些网红带货几分钟就卖出几十万件商品,实则都是靠“刷出来”的。

▍截自央视网

更有甚者,专门骗取品牌商家的“坑位费”,通过各种方式变相提高佣金、套取佣金。

不是所有主播都能像罗永浩一样为自己的“翻车”买单,大部分消费者在直播平台购买到货不对板、假冒伪劣商品后,售后维权往往都会无疾而终。数据显示,有37.3%的受访消费者曾在直播购物中遇到过消费问题。消费者拒绝直播购物的主要顾虑是“担心商品质量没有保障”和“售后问题”,这两大因素分别占比60.5%和44.8%。

直播带货存在的“夸大其词”“假货太多”“鱼龙混杂”等问题不仅饱受诟病,也成为平台迈不过去的坎。

美妆品牌苦直播久矣

数据造假、虚假宣传、价格混乱等,也成为美妆从业者转战直播渠道心中的痛。

对于直播爆发以来,美妆品牌纷纷在直播中玩起“全网最低价”破坏渠道价格体系这一现象,曾有化妆品线下实体店老板直呼“本是同根生,相煎何太急”。

昨天,原淘宝直播负责人赵圆圆发微博痛斥当下直播带货战报数据“虚高”的现象也引起广泛共鸣。

正是看到直播带货中的这些“坑”,亚缇集团董事长、纽西之谜CEO刘晓坤表示也正在重新审视直播渠道的价值。在他看来,如果品牌们舍本逐末一股脑拥抱直播渠道不可避免会产生一些乱象。他认为,应该客观看待网红带货数据,警惕直播渠道价格乱战对品牌带来的伤害。

另一行业人士也表达了相似的观点,他认为,美妆直播与其他品类的直播没有任何区别,一切唯直播是上策,而忽视企业本身基本面的投入,注定很快会失败。

广州品赫生物科技有限公司总经理赵昆则表示,既然是一个销售渠道,当然应该受到相关法律和规范的约束,不是完全自由生长之地。这对保护消费者的利益,对引导从业者长远规划和发展都有好处。他同时认为,监管之下,美妆直播可能会有短时间的适应期,但综合素质更好的直播会得到更多的流量。

可以说,面对这个看似繁荣的渠道,回归生意本质,坚守品牌初心已然成为行业人士的共识。

直播电商迈入监管元年

事实上,加强直播行业监管的呼声从未间断,同时,关于直播行业谁来管,怎么管也一直是讨论的焦点。其实,监管与平台业务模式的演变一直都是息息相关。

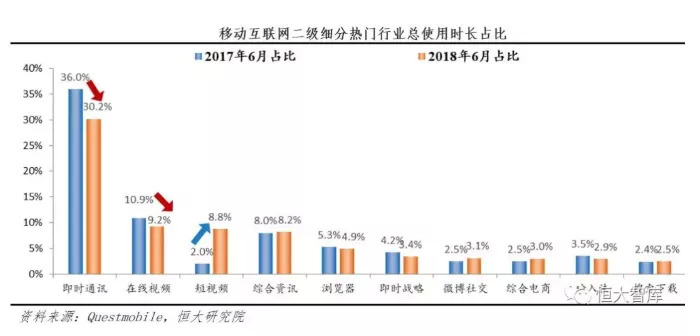

数据显示,2018年6月,在细分热门行业中,短视频总使用时长与同期相比增长最快。以抖音和快手为代表的两大平台也在2018年开始展开正面较量,不断强化自身内容平台的定位。在平台大量收割流量的同时,弊病也开始显露,监管随之而来。

2018年8月,全国“扫黄打非”办公室会同工信部等共6部门部署大力加强网络直播行业基础管理。从彼时来看,监管的重点在于规范平台备案行为,聚焦“扫黄打非”,清理违规内容。

当短视频平台开始商业化转型,直播+电商这种新的经济模式成为一种风潮,监管的重点也由此发生了转变。2018年还是以“清理网络直播服务违规行为”为主,到今年已升级为“打击违法违规直播行为”,同时,除了前次的6个部门外,最高人民法院和国家市场监督管理总局也开始介入。平台上与主流价值观不符的言论和行为,直播平台主播兜售三无产品、假冒伪劣商品,网络诈骗等违法违规行为,都是此次整治的重点。

而与国家网信办等8部门的事后整治监管不同,即将实施的《视频直播购物运营和服务基本规范》(下称《规范》)不仅明确了网红、直播带货的定义,还对平台和主播的准入资质提出要求,同时作为直播带货的主体责任者还应对商品、售后等负起相应的责任。

不过,《视频直播购物运营和服务基本规范》属于团体标准,不具备强制性。从这点来看,即使该规范实施落地,最终还是要靠行业和平台自律,去推动直播带货产业的规范化,建立市场竞争壁垒。但从另一方面来看,作为行业共同意识的反映,对后续标准的建立也将具备重要的参考价值。

评论