文 | 史子杨

世代耕耘祖宗海,代代传承做海人。中国人民自古以来在南海诸岛相关海域生活和从事渔业生产活动。其中,以潭门镇为主的海南渔民常年前往西沙、中沙、南沙海域,长久以此作为传统作业渔场,他们用无畏的冒险精神,不断开拓耕耘着这片祖宗海。他们最早发现,最早开发经营,留下了宝贵的航海路线图《更路簿》(又称更路经、水路经、水路薄等),记载了南海诸多岛礁位置并予以命名,而这不仅是开发南海的见证,更是中国在南海拥有历史性权利的重要标志。

《更路簿》是渔民与南海连接的载体,血脉相承互为一体

南海这片拥有无尽财富的西南中沙,是海南渔民赖以生存的摇篮,养育一代又代的出海人,渔民们亲切地称这片海域为祖宗海。在航海科技不发达、没有完备导航设备的古代和近代,我国渔民到南海捕捞时主要靠有丰富“航线”知识的“船老大”,海南渔民“船老大”在总结航海经验基础上独创出一套套“航海指导”手册——《更路簿》。

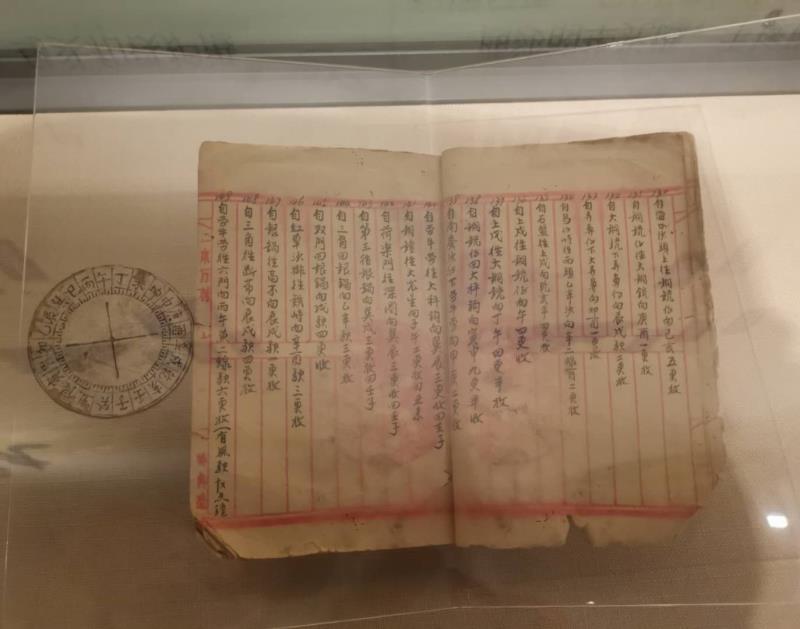

《更路簿》是非常了不起的“航线”指南,有的是手抄本,有的是口头相传。每册《更路簿》一般记载有几十至几百条航海线路,称之为“更路”或“更路径”,每条“更路”记载着的南海上某条“航线”的信息,一般都有起点、讫点、针位(或角度)和更数(或里程)四个要素。

千百年来,渔民们驾驶着各类渔船耕耘这片大海,每年的特定时期,潭门渔民都会带着他们熟知的《更路簿》和罗盘前往三沙海域作业,收获富足和希望。这么多年过去了,无数的潭门人仍然围绕这片大海谋求生机。

“我清楚记得,当年父辈出海之前都要拿出《更路簿》和《海图》,看风驶船。我从小耳濡目染,在他们的教导下学习掌握航海技能,积累宝贵的航海经验。”潭门渔民何世轩曾在《更路簿》历史文化专题座谈会提到,《更路簿》是潭门渔民的“命根子”。渔民黄庆河也称,海上凶险时唯《更路簿》能保平安 。

《更路簿》的产生和形成是一个相当漫长的过程,它是海南渔民在干百年的渔业生产实践中发明和创造的产物,作为南海与渔民连接的载体,承载着海南渔民在南海生产生活的鲜活历史,是我国世代渔民在南海生产生活的文字记载和历史缩影,是海南渔民世代航海经验和集体智慧的结晶。

《更路簿》是“南海天书”,艰深难懂,鲜为人知

《更路簿》的原始资料和更路示意图很少,不直观且识别难度大,“更”由于“不实用”,没有太多的人去研究它,所以不为大众所熟悉和了解。

“更”是《更路簿》中最难理解也最重要的信息,学者们普遍认为古时的“更”数既表示时间又表示距离。“路”则指道路或途径,是一种虚拟的形态,它只有跟“更”和罗盘结合起来,“更路”才有了里程和航线的含义。

《更路簿》之所以被部分学者形容为“天书”可能就是因为它对于普通读者而言很难读懂,如“自大潭门驶乾巽至七连,十五更收”就是一条“更路”条目,不了解海南渔民航海文化的普通读者很难理解它的含义。

首先要把其中的海南方言地名转译为标准地名,其次要把针位和更数转换为经纬度、航行角度、航行距离、航行时间等现代的数字化的符号,即可转译为“从潭门镇的大潭门(起点:北纬19°14',东经1038)开往七连屿(终点:北纬1655'~16*58',东经112919'~112921')”,航行针向用单针乾巽(针位), 航程十五更(更数)到达”。

《更路簿》是南海地理瑰宝,亟待保护和深入研究

《更路簿》最早于元代出现,后在明代流传推广,盛行于明末、清代和民国时期,是我国海南渔民在南海海域作业时使用的航海手册,记录了南海海域的100多处地名和重要的海洋资讯。比如, 海南省博物馆藏的《顺风东西沙岛更路簿》,共记载西沙群岛地名三十余处,记录了东海更路42条、北海更路169条,后又补充东海更路49条,配有硬纸制作手绘罗盘图示。

目前《更路簿》传承和动态保护面临着很大困境,实物搜集十分困难,传承人渐渐老去,掌握《更路簿》的潭门老船长年纪最小也有78岁。再者,随着现代导航科技全面装备渔船,《更路簿》这一古者航海经与现代渔民渐行渐远,文化传承后继乏人。

从20世纪50年代《更路簿》逐渐引起社会关注,并于2008年入选第一批国家级非物质文化遗产保护名录,引起学术界和社会的广泛关注。学术界开始意识到《更路簿》的学术价值及其维护我国南海主权和海洋权益的史料价值,相继发表了一些关于《更路簿》的专题研究成果,同时在实证调查和理论研究等方面取得了一定进展。但是,迄今为止,《更路簿》的学术研究还存在一些学术研究的空白,亟待研究学者继续深入探索,开拓新的研究视角和方法,形成更丰硕的《更路簿》研究成果。

评论