文/华商名人堂毕亚军

作为广告创意导演,侯仲贤可以创意发挥的空间相当有限,绝大多数时候都在“命题作文”。他乐于这种被局限的创意并享受其中。他说,命题作文恰恰是彰显才华的最佳方式。一样的题目,不同的解答,立见高下。

侯仲贤作品 央视公益广告《爸爸的谎言》

一线名导演

与身等高的各种荣誉证书,被散放办公室各处,堆起来像小山的奖杯、奖牌,衬托着侯仲贤在广告创意界的专业高度与江湖影响。

作为华人一线商业广告导演,他的“毛病”和个性也是业内皆知。

他只做符合自己口味的事。

广告公司送来“Storyboard”(故事板),他会挑挑捡捡,不合口味的即便赚钱也要拒绝;遇到心动的,不赚钱也会用心争取。

对既是广告导演也自己做广告公司老板的广告人而言,要在生意与创意间找到平衡并不容易。侯仲贤找到了,因此,他才可以不怕得罪人地说:

“我不愁没有生意可做,但更看重的是在挑战中享受创意和创造的乐趣。”

1981年,只读书到18岁的侯仲贤误打误撞进了广告圈。在一些不知名公司,以及贝茨(Ted Bates)、奥美香港等一线公司,没日没夜工作10年,从打杂干到制作助理、制片助理后,他觉得干导演挺好,而且也没那么难,于是改行做导演。

香港圈子很小,寂寂无名的他,要打出天地并不容易。当时,香港导演在台湾整体吃香。对港式制作娴熟于心的侯仲贤,打着香港导演的旗帜,用3年时间,在“一听香港来的就会被优待”的台湾,完成了转型。

1994年,在台湾有了得意之作的侯仲贤,回到香港证明自己。当时香港最具规模的广告片公司Moviola的老板兼首席导演徐佩侃(David Tsui),看了他的作品后,决定不计较他的出身,给他一个机会试试。

徐佩侃注重培养新导演,也敢大胆启用新人。本来只有机会拍三四十万港币成本广告片的侯仲贤,直接跨进执导200万港币大制作的行列,完成了恒生银行、壳牌石油、奥迪汽车和摩托罗拉等广告大片,并因此在香港广告导演圈崭露头角。

如今,每每提起那段往事,侯仲贤都不忘感恩。“徐佩侃教会我的东西,可能他自己也不知道对我有多重要。”他在接受华商名人堂专访时回忆说。

用心的侯仲贤还从徐佩侃那里学到导演之外的更多东西,比如如何做一个受员工欢迎的老板。而且,很快学以致用,自立门户创立了Offlohi,并找到如今的业界大拿,当时也是非专业导演的潘志伟(David Pun)入伙,开始了两个非专业广告人,要在广告业打拼一片天下的旅程。

他们的进展相当顺利,首先是侯仲贤进一步奠定了自己的地位。凭“麦当劳”和“蓝威宝”两条广告,他赢得香港4A创意奖中的最佳导演奖和最佳单则广告片奖。而“维他奶”的系列广告,则让他收获了导演生涯的第一座金帆奖(香港本地广告最高奖项)。到如今,他已拿过6次金帆奖。

自言不遇到侯仲贤人生将是另一种样子的潘志伟,跟随侯仲贤转做导演的第一年,就凭借执导“诺基亚”和“必胜客”的广告,赢得香港4A创意奖金奖。之后,他成为香港广告界最繁忙的导演之一。

▲雅诗兰黛、美宝莲都是潘志伟的作品

如今,Offlohi已是香港规模最大的影视广告创意摄制公司之一,为众多包括世界500强在内的企业提供着服务。执导过200多部大片的侯仲贤,也成为极少数获得国际权威奖项The Gunn Report的华人导演,以及很多国际大牌的御用广告导演。但他并不认为自己已经站到了高点,因此还在不断向前挑战。

成为在世界舞台开创华人广告新未来的标杆人物,是他现在的新目标。

盼与内地共成长

越来越多的内地企业开始立足长远、树立品牌,让侯仲贤看到新机会:和内地客户一同进步,在塑造卓越品牌上做一些不同凡响的事。

近年来,侯仲贤已与不少内地公司有过合作。有腾讯、李宁、昆仑山矿泉水、百丽、安踏等知名企业,甚至一些中小型公司,都开始成为他服务的对象。

成长型民营公司是侯仲贤的最爱。因为,他享受伴随这些公司品牌成长的过程。他说:

“参与和推动一个品牌的崛起,这是广告导演人生最大的幸事。”

侯仲贤也体会到内地客户和国际客户对广告认知的差异,认识到在内地做事需要更多耐心、磨合与学习,并且学习到一些在磨合中更好求得一致的方法。

为加多宝集团创意拍摄昆仑山矿泉水广告片时,侯仲贤曾被要求在广告中放一位专家证明水的品质,增加说服力。他认为这并不是好的主意,提议把专家拿走。“突出独特优势,比如水源是海拔6000米的昆仑山。”

但加多宝的广告负责人对侯仲贤的提议并不认可。出于尊重客户,也出于“我也不一定正确”的务实,他退一步,拍了两个版本的广告片,一个用专家强调水的品质,一个突出它来自6000米的昆仑山。最后,两个版本的广告片送到加多宝最高决策者那里,而最高决策者选择了他的创意。

“如果有不同意见,就把不同方案都做出来,然后对比,选择,彼此说服,求得一致。”

这是侯仲贤在异议和冲突中与客户沟通时惯用,也管用的方法。

他从不完全颠覆客户的创意,但如果认为自己更正确,也不会放弃向客户证明——其实这样会更好。他从来不用“这是你的,还是我的”,这种前置来评估创意的好坏,而是实事求是,忘记主意是谁的,靠专业、常识去客观求证。

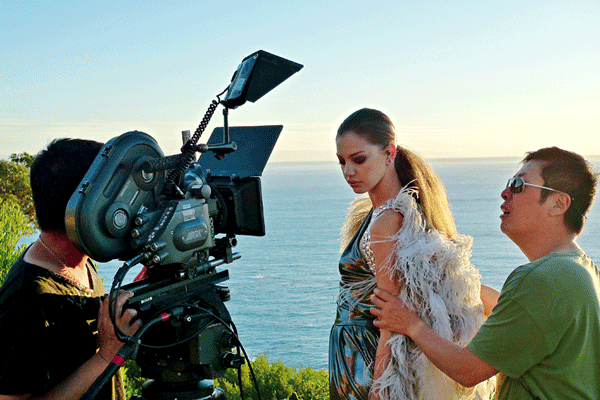

▲侯仲贤在拍摄安踏冬奥会篇广告时,与花滑冠军张丹、张昊一起看回放画面

侯仲贤认为,内地企业的一个问题是比较强调短期效益,而这种情况的发生,与客户的利益机制有关。

“负责广告的大多数是中层干部,他们会按照当下绩效考核的标准制作、投放广告,通过短期业绩增长来给老板一个交代。”

因此,他建议老板要多学,多管广告和品牌的事。

侯仲贤认为,一部好的广告片不单要表现好产品或品牌优点,更要阐述清楚品牌与受众的内在联系,将品牌变为受众心目中的标志性或情结式的选项。内地企业现在需要更注重传递出这个联系和情结,像苹果公司一样有被从内心认同的理念。

“我们应该从中国传统文化中开发创意,因为中国文化本身对世界有巨大吸引力。中国企业家如果能更紧密和创意人连接,将爆发出更大力量。”他说。

专注的力量

很多人认为,广告品质如何完全是广告导演的责任。侯仲贤不这么认为。他强调,企业懂得评判什么是好创意,和导演能否拥有好创意同等重要,甚至更重要。因为客户拥有最终决策权,所以广告片的质量最终是取决于客户质量。

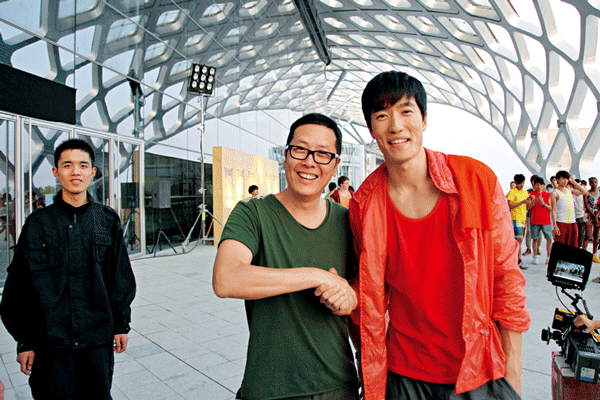

▲侯忠贤拍摄可口可乐广告大运会篇时与刘翔合影

对于双方如何合作,实现更好的效果,他的经验是:

都要站在对方的立场多一些思考,而不是执拗于你听我的之中。客户要多听广告公司的创意,在尊重专业的基础上结合实际评估广告公司的创意。广告公司和导演,则应该多关心客户诉求,在尊重客户的市场经验的前提下,竭尽所能帮助客户彰显产品和品牌。

侯仲贤的一个经验是,聪明的客户会比导演更有能力、更有判断力,一个好的品牌企业家,往往是一个非凡的创意大师。他说,遇到这样的客户,会有被挑战的感觉,但他很享受这种感觉。

▲侯仲贤执导李宁品牌“90后”篇,主要参演为NBA球星巴朗·戴维斯

侯仲贤的另一个观点是:小命题才能做出漂亮大文章。

客户对自身角色有清楚的认知,对广告片来说已经成功了一半,与很多希望客户给一个大题目让自己去发挥的导演不同,我希望客户的创意目标能够很明确,甚至是一个点。好的广告作品,基本上都是把一个很简单的点讲得很漂亮。创意范围越小,在一个点上去挖空心思,精益求精,出来的作品越好。”

从一个默默无闻的小制作助理跃升至今天的大牌华人广告导演,取得事业和生活的成功跨越,侯仲贤的成功哲学只有简单的两个字:专注。

而问到如何做好一个作品,他的办法也很简单。

把这个作品做很多遍,更多遍。如果你把同一个事情不断重做,即使简单的重复和修正都会发生质变。

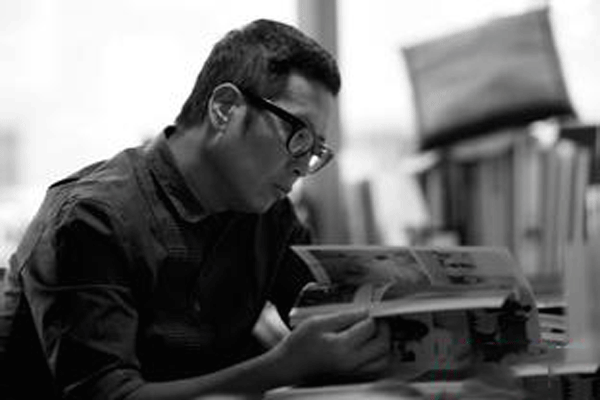

为了将自己的作品不断重做,使其质变,他往往吃饭都在阅读或思考。阅读是为了参考,思考则是参考之后要自己构思做决定。

侯仲贤从不讳言自己有理想,有企图心,但他说自己从来不是理想主义者。很多刚入行的人问他,如何才能成为大师。他的回答是:

先想办法,在这个行业更好的吃饭。

因为热情和梦想而做的人,很少能走到最后,反倒是那些一开始就为一口饭而拼搏的,最后走出了梦想般的成就,成为所谓有热情和梦想的人。”

▲侯仲贤在拍摄现场

侯仲贤说,他自己是这样。在他的公司也是这样。不少夸夸其谈要为理想奋斗的人,大都被现实锤打得落荒而逃了,反而是为了生活的人,一步一步站了起来。

“先为了生活做事,然后再去寻找其他的方向,这是我认为的最好方式。”

英国华人首富叶焕荣曾在接受华商名人堂专访时谈到:

出身普通的年轻人创业,应该问问自己为了什么?如果开口就是要成为富豪被人仰望,这是一个错误答案。如果是为了不甘做一个贫穷的人,那这是一个好答案。”

两个来自完全不同行业的成功者,对如何走向成功的回答,竟是这么的相同。■

版权归“华商韬略”所有,如需转载,请联系获取授权。

评论