文|橙雨伞公益

“这件事本来不该发生,一定是受害者做了什么,才让老实本分的他走向不归路。”

这几年,针对女性的恶性事件屡屡发生,但在新闻事件的报道和网友的评论中,有一个词出现的频率很高:

老实人。

成都男子当街随机杀人,视频被转到微信群里,网友的第一反应竟然是,“又惹了老实人?”

大连男子深夜殴打女子,父亲的评价是:“这平时看起来挺老实的一孩子啊。”

在泰国旅游,欲杀妻骗保的凶手,被家人评价:“老实,有点邋遢,但很疼人。”

山东一名女孩中考前被生父杀害,村民们又这般评价凶手:“他这人挺老实的。”

白银连环杀人案的凶手高承勇,杀死11人,也被村民评价说:“很难相信老实人会干出这些事。”

杀人犯,老实人,这两个本来很难联系到一起的词,但怎么一到了真实的恶性事件中,就变得顺理成章了呢?

“老实人“是怎么炼成的?

如果深挖这些新闻,我们不难发现,这些所谓的“老实人”,一点都不老实。

山东女生中考前被害,被称作老实人的父亲,其实已经家暴了受害女生和她的母亲16年。

在泰国杀妻骗保的“老实人”,实际上发脾气时,会把手机和车的挡风玻璃都打碎,结婚之后没有任何收入,还一直撒谎欺骗妻子,拿钱打赏主播。

只要稍微深挖一下,就能发现,“老实”,是周遭人的评价、是报道的偏向性,大多时候都不是这些凶手的本性。

但即便你能找出一万个证据,证明这些施暴者“不老实”,这个词在报道中还是屡见不鲜,这到底是……图什么?

很多报道中“老实”的评价,都是出自施暴者家人之口。这其实是一种开脱。在中国传统家庭文化中,给家人开脱是再正常不过的了。

但如果伤人已经是既定事实,再用“老实”来评价,则暗示着这样的意思:“这件事本来不该发生,一定是受害者做了什么,才让我本分的亲人走向不归路。”

这种评价是具有偏向性的,可能和施暴者的真实品性相差甚远。

而一些周遭人评价施暴者“老实”,可能其实是在减轻自己的“负罪感”。

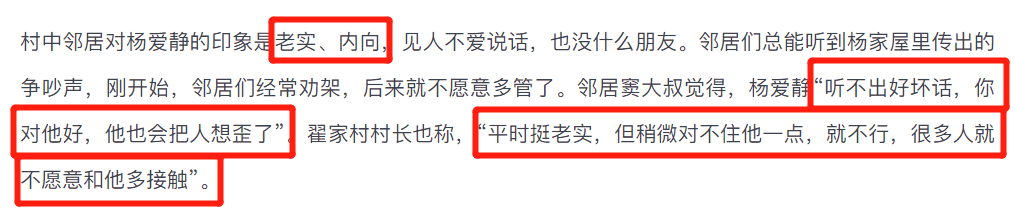

像山东女生中考前被父亲杀死一案,在北青报记者的深究下,形容施暴者“老实”的村民提供了更多的信息:总能听到杨家屋里传出的争吵声,刚开始,邻居们经常劝架,后来就不愿意多管了。

也就是说,这些“旁观者”或许本来有机会做点什么,来阻止这一切发生。

图片来自对此事件的报道《一段随命案终结的家暴史》

几乎一切的恶都有蛛丝马迹,尤其是发生在家庭中的暴力。即便没有发现任何线索,“旁观者”也会下意识地产生自我怀疑:如果我当初细心一点,发现了什么,做了什么,是不是就能不一样?

这虽然不是ta们的错,ta们也没有必要为此产生负罪感,但这种负罪感往往是真实存在的。

为了消解这种负罪感,ta们只好安慰自己,不是因为我不够细心,也不是因为我袖手旁观,只是施暴者“伪装”得太好,然后在记者询问时,下意识给出对方是个“老实人”的评价。

上述的开脱可能未必都出于主观意愿,更多时候是源于一种下意识的自我防御,而对媒体来说,用“老实”来描述凶手的面相无可厚非,但如果对其性格、行为不经深入调查,就给出“处事老实”的评价,这就是记者的职业惰性了:

一个穷凶极恶的人杀了人,当然也是恶,但报道出来,就没有“复杂性”:没有波澜,没有意外,没有起伏,一个坏人干了坏事,仅此而已。

“老实人“杀人就不一样了:到底是什么“逼得”老实人杀人?

仅仅这一句话,就能让报道“多层次、多角度”,让文章拥有“深度”,又何必花功夫挖掘施暴者和受害者的关系,以及ta们的日常行为模式呢?

网友吐槽媒体措辞

于是,在家人为凶手开脱,旁观者减轻自己负罪感,记者懒惰的三重作用下,新闻报道中“老实人”凶手的形象也就呼之欲出了。

“都是女人的错”

网友在不了解事情真相时,就能一口咬定,凶手是个“老实人“,女人一定“负心”,其实是深深的厌女文化在作祟。

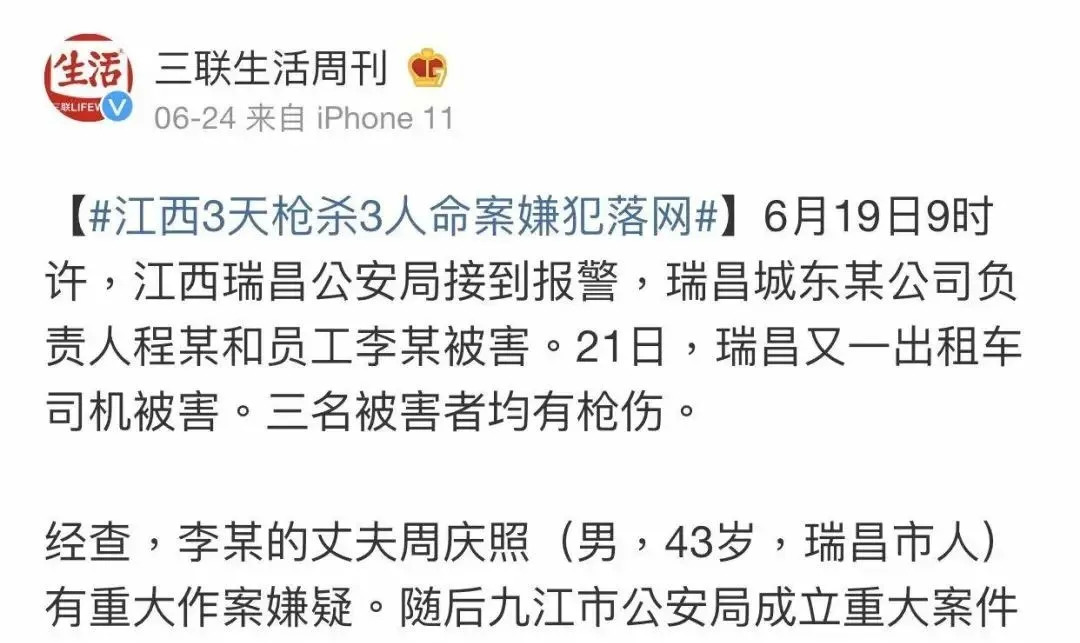

比如前些天的新闻:江西瑞昌男子杀死三人,死者包括妻子和她的老板。

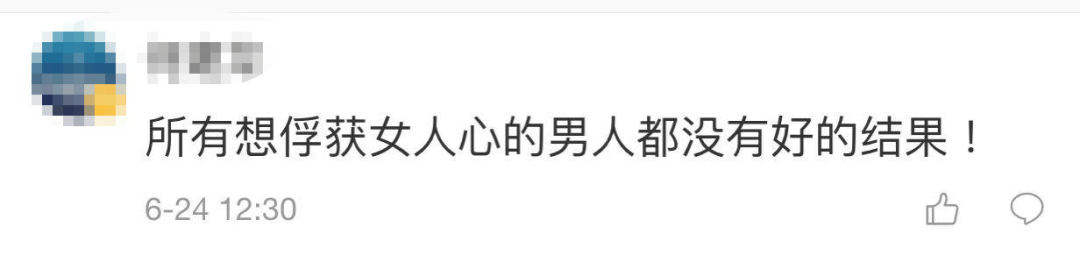

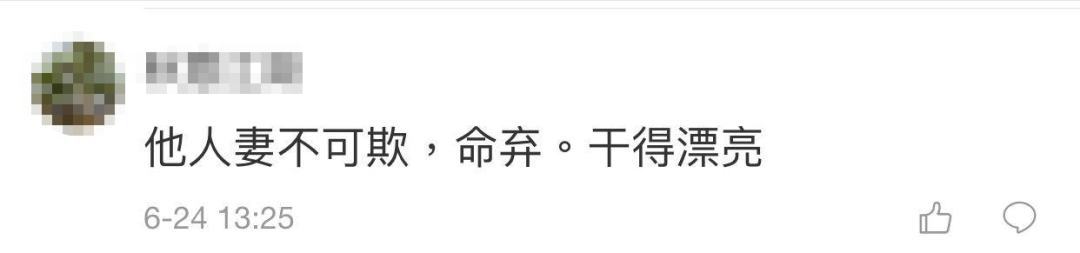

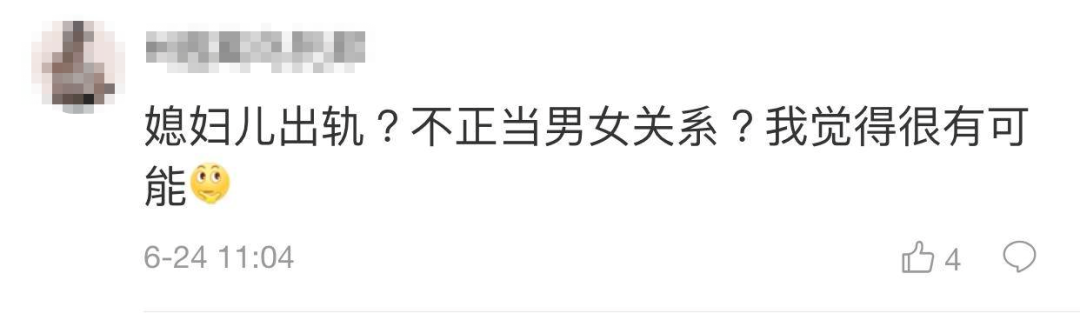

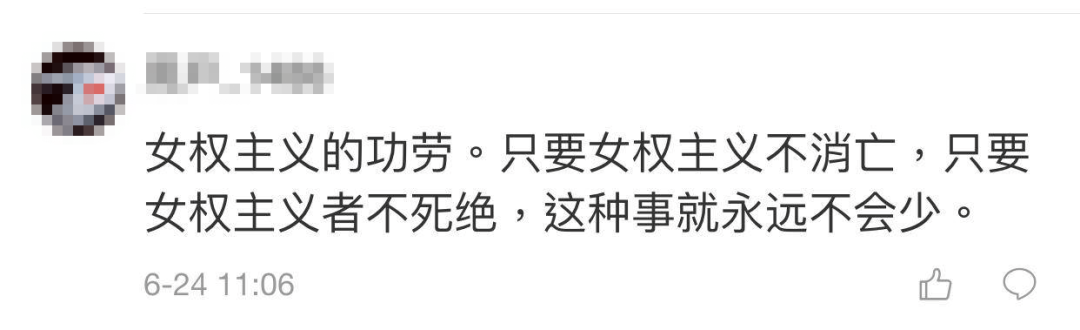

新闻下方,这样画风的评论并不罕见:

新闻报道里没有透露任何动机,这些网友却直接默认是因为死者出轨,才导致杀人事件发生。甚至,还碰瓷起了女权。

恕我愚钝,怎么也无法理清女权主义导致男人杀妻的逻辑。

他们默认男性本“善良”,不会“无故”殴打、伤害、杀死女性,事情一旦发生,那一定是女性的错,或是出轨,或是骗钱,总之,施暴男性“忠厚老实”,受害女性“毒蝎心肠”。

这其实仍旧是一种“开脱”——为自己的可能性开脱。

这些网友们也许明白,自己作为体力明显处于优势的权力上位者,是很难身处新闻事件中被残忍杀死的女性的位置的。但反过来说,自己却有可能因为“一冲动”、“被戴绿帽”、“老婆做饭不好吃”等或大或小的原因,成为伤害女性的那个角色。

在这一刻,男性网友实现了一次共情,只不过不是对受害者的共情,而是对施暴者的共情。

怎么“老实人”大多是男性?

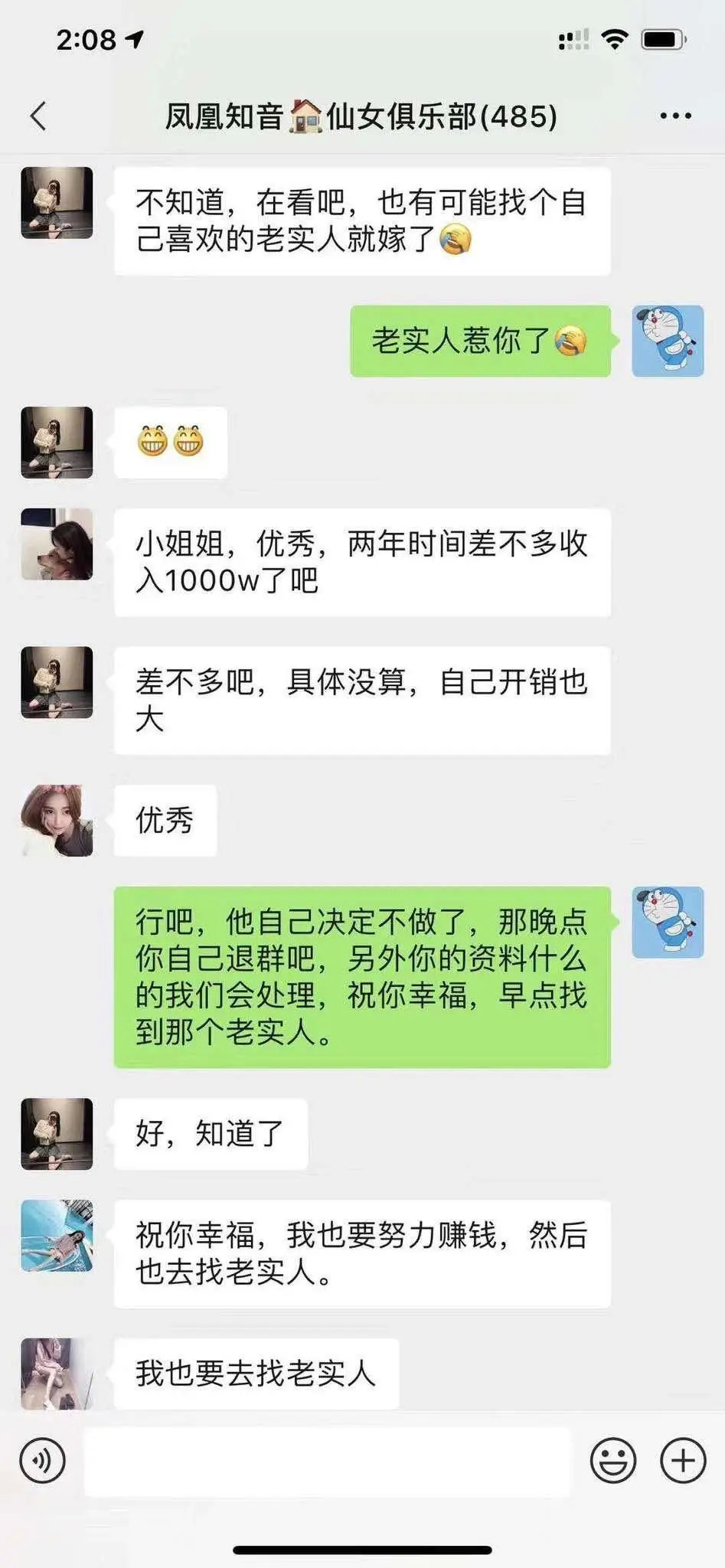

在网络环境里,“老实人”一词,有时还与“上岸”的性工作者联系到一起。

哪怕在最近,这种语焉不详、真假难辨的“上岸找老实人嫁了”的截图,仍旧在各大直男论坛、群组传播。

不难看出,说男性凶手“老实”的背后,是有对受害者荡妇羞辱的意味在的。

女性受害者遭遇不幸,却被无端揣测“出轨”,继而再被荡妇羞辱,这似乎已经成了恶性事件中的常态。

施暴者反倒被冠上“老实人”的名头,这看似是对“绿帽”的嘲讽,实则仍是一种袒护。

毕竟,在衡量何为“老实”时,对男女的标准都是悬殊的。

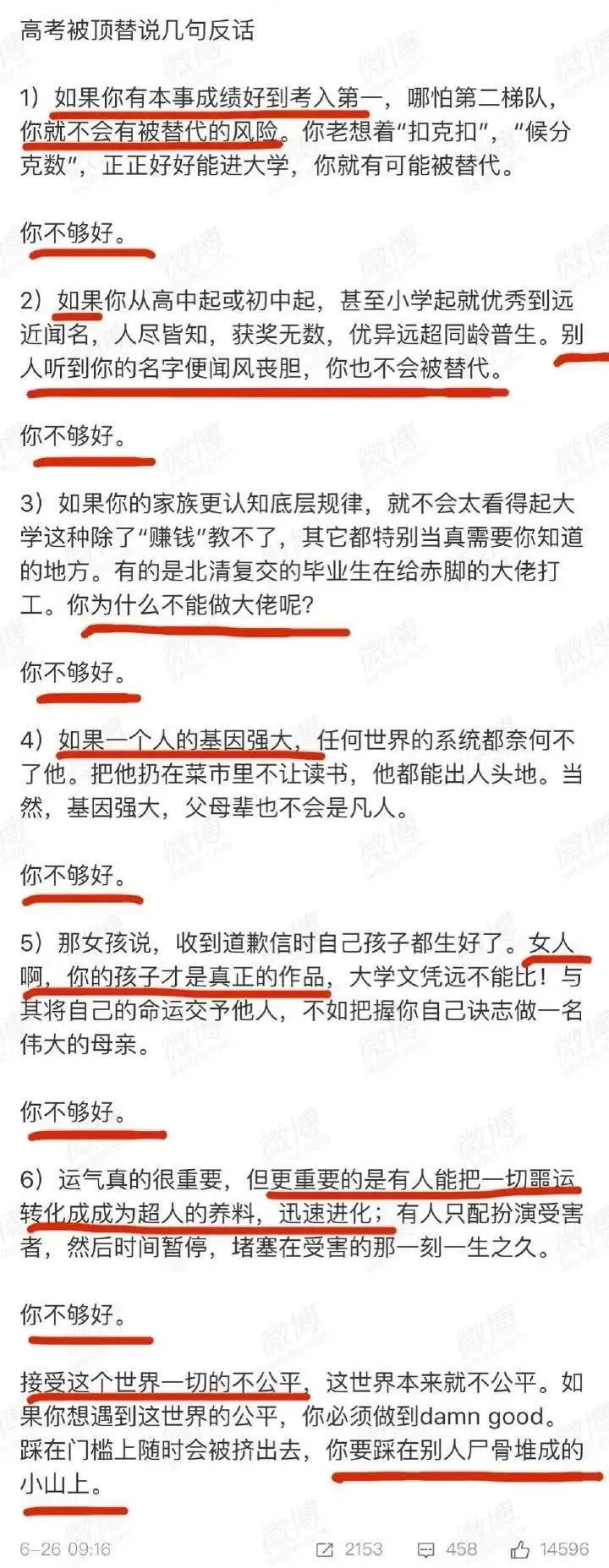

在近期被热议的高考顶替事件里,陈春秀、苟晶,这样的 “完美”受害女性,被公认为老实:出身农村家庭、靠自己努力,本有机会考上大学,却被无辜地冒名顶替,然后靠着自己的努力,摆脱贫困,组成家庭,成就事业,不断上进……

但就算已经到了这样的程度,在一些人眼中,还不够好。

还想着维权?你不够好!不够老实!好好当个妈妈不好吗?

不是说“老实”这个形容有多好,只是相对于杀了人的男性,受害女性想得到这样的评价,实在是太难了。我们对男女的道德要求,实在很不一致。

在传统道德中,女人要贤良淑德、要逆来顺受,ta们赞美贞操、赞美忍让、赞美打不还手骂不还口。

而当女性有一点道德上的瑕疵(就算没有,旁人也能臆测出瑕疵),做出任何有违这一切行为的时候,就已经不老实、不完美,甚至是“害惨了老实人”,活该被杀死了。

更不用说性道德了。

男人自古三妻四妾、红颜知己环身,这叫风流;女人若是出轨,那便只能“沉塘”“浸猪笼“了。

这套腐朽的道德观念,从新文化运动开始,在中国被批判了至少100年,但至今阴魂不散。

我们渐渐告别了男主外、女主内的传统家庭模式,但女人仍旧被要求家庭第一,仍旧被道德的紧箍咒所束缚。这是千百年来的封建余孽,也是现今既得利益者男性的顽固不化所导致的结果。

但女人,本不该被这些所束缚。

我们抗争的,是用“老实人”遮蔽真相,为施暴者开脱的现象。

我们争取的,是女性也能轻易被称作“老实人”的权利,更是每一个女人,不老实的权利。

P.S. 本文观点仅代表特约作者个人观点,部分图片来源网络。

评论