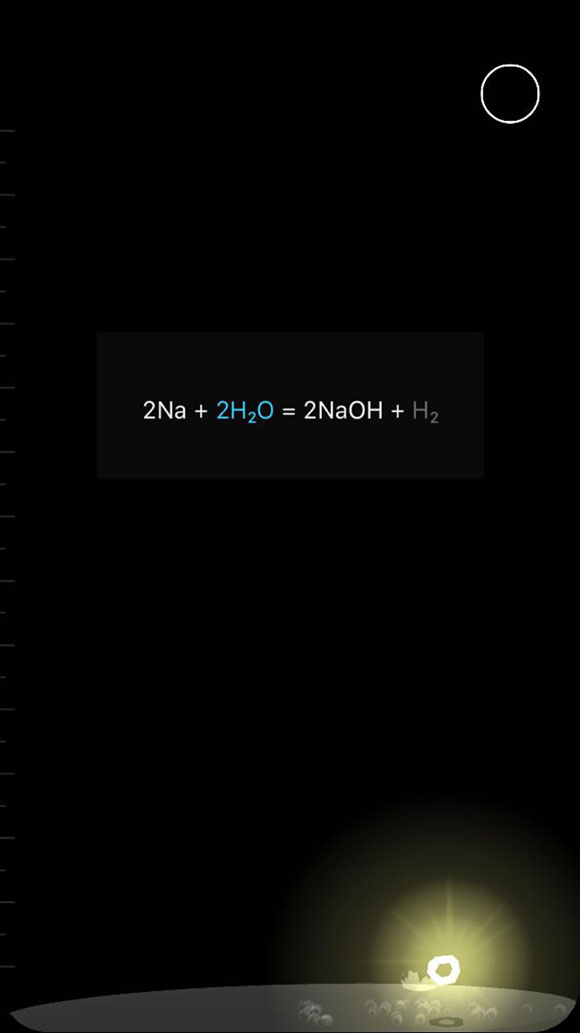

“一小块儿金属Na丢进水里,发生化学反应,钠在水面上迅速游动,并有轻微的嘶嘶声。”这是每个高中理科生都亲眼见过的化学反应,现在有人把它搬到了手机上。

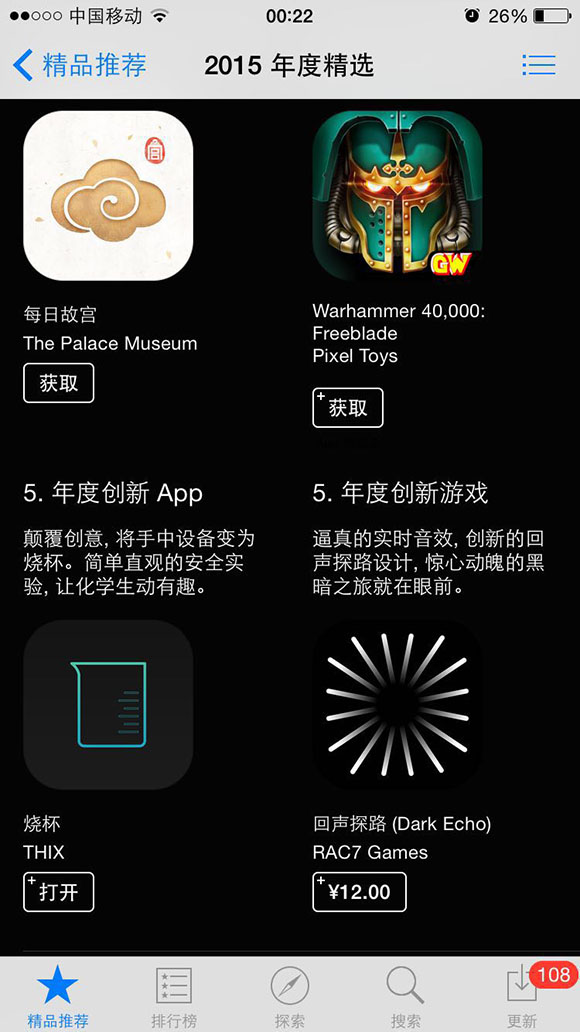

12月9日晚,苹果公布了“2015年度精选”榜单。其中,“烧杯”获得中国区“年度创新App”(Most Innovative App)的称号,这个产品的创意团队来自美国纽约,平均年龄22岁。与传统意义上的商业App公司不同,他们甚至还没有拿过任何融资。

“烧杯”模拟的是化学实验室里的容器,你可以用手机里这个虚拟“烧杯”玩转150多种药剂和300多种化学反应,原先可能会令人担忧的爆炸、危险,这里都不存在。

这款应用还有一个非常有趣的AirMix功能,可以把两个手机都当做“烧杯”容器,两个设备互相靠近时,他们会自动连接,可以把一种化学试剂从一个“烧杯”中倒入另一个。

它完美地模拟了化学实验室的场景,“烧杯”中80%的实验反应都很难在试验中完成。

上线4个月以来,这款App凭借优秀的交互设计和创意,下载量达到了5万左右。以每次下载18元计算,其研发团队THIX的营收就达到90万元。

THIX的4位创始人分别就读于帕森斯设计学院、哥伦比亚大学和普林斯顿大学(2人),专业从艺术设计跨到航天工程。有意思的是,这个专注于如何让化学实验更有趣的团队却没有一个人是化学专业出身。

23岁的杨力是公司CEO,也是这款应用的产品负责人,设计和技术两手抓。他高中就读于上海中学时自学编程,写出了“烧杯”前身——“化学实验室(Chemist)”。大学本来要去读计算机编程,后来因为想更好地做产品,所以中途转学去帕森斯设计学院系统学习艺术设计。

杨力在接受界面新闻记者专访时说,“我高中化学很不好,基本连平均分都达不到。我就一直很困扰,想做一点什么东西来提升我的成绩。就想到能不能把实验室搬到手机或电脑上面。”

“烧杯”这款应用的开发周期为6个月,有4个月的时间都花在了产品设计上。内部版本更迭有20多次。杨力说,“不是因为设计难,而是我们对设计的要求很高。现在‘烧杯’的状态和我们的第一版是天壤之别。”

比如,在上述试验中,金属钠的物理光泽、水在烧杯中流动的节奏和声音、反应时的火光、到最后熄灭的过程,每个细节都清晰可见。

杨力在设计上的投入使这款应用在交互上达到了很好的效果。基本上,它没有用户指引,也不像传统教学类应用一样全是干巴巴的教程视频。一切都靠用户自己去发掘,比如,将烧杯中溶液倒出去的动作就是基于手机重力感应完成的,用户要自己去琢磨。

为了降低用户使用App的学习成本,杨力甚至把产品拿给完全不会玩手机的爷爷奶奶去试用,通过他们的反应来判断产品是否已经足够简单、易操作。

在“烧杯”下载量来源的统计中,中国占了近一半左右的份额,整个亚洲占据了60%以上。这虽然和苹果App Store在亚洲的推广力度有关,但也能说明这款应用在国内的受欢迎程度已经超过欧美。

为了确保每一种反应的呈现尽量精准,THIX团队主要做了三方面的努力:能去实验室完成的实验,他们都会去亲身操作、观察;其他的一些有毒、易燃易爆、或者反应特别慢、很难在短时间内观察到现象的实验,会去看其他专业人员拍下的视频。

最困难的情况是,有些实验既没办法亲自去做,网上也找不到视频。这时,就需要根据数据来模拟计算。通过获取反应物用量比例、激烈程度、放出的热量等数据,将该实验还原出来。

虽然苹果编辑把“烧杯”归为教育类产品,但杨力却不这么认为。

他觉得自己的团队做的事情不只限于教育,他认为,重要的事情是打开体验各种事物的窗口,让人们体验到科学本身的乐趣。除了学生以外,已经脱离了学校的环境、但仍对科学抱有好奇心的人们都可以是他的用户,而产品的最终目的是引导用户去体验、去学习。

杨力认为,如果一个7岁的小学生,他的身份并不适合去实验室里做实验。如果他能通过这款应用能感受到化学的美,以后学习时候,才有可能会更加投入地自主学。这样才算通过“体验”激发人们学习的积极性。

带着这样的理念,杨力透露,他们下一款产品叫做“太空”。在他的描述中,那是一间关于航空航天和天文学的实验室。在“太空”的构想中,星球的位置、周期、轨道、卫星、天气,都将是人们观察的对象。目前该应用已经进入开发晚期,将于明年年初上线。

类似于“烧杯”这样设计精美,有很有创意的应用尤其容易获得苹果编辑的喜爱。就界面新闻记者所知,很多创始人都是设计师出身,比如黄油相机和火箭闹钟,他们产品的UI考究,细节较真。

就像苹果颁奖词中说到的,“榜上有名的App都是属于本年度最具想象力、创造力和吸引力的产品。”而这些,都体现在边边角角的细节和不停地对产品打磨之中。

评论