雾霾来袭,咳嗽不停。除了冷风,你知道你身边还有很多“台风制造者”吗?

在你最常感知的现实世界里,你听到看到的都是XX级的台风把房子掀翻了,把人吹飞了,而在你看不到的人类身体世界里,单就速度而言,每一次咳嗽都可以制造一场台风,很轻松。

咳嗽有这么快的速度吗?有,只是我们不知道而已。其实咳嗽可能只是1秒内的事儿,但在这1秒钟,有很多有意思的事儿在发生。今天,我们就换一种打开方式,重新认识一下咳嗽。

速度与激情

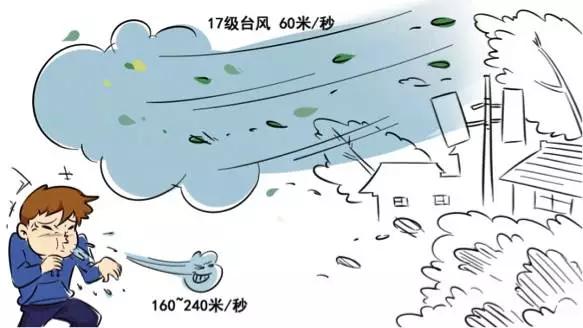

2015年8月,超强台风级“苏迪罗”侵袭台湾,并卷走位于台湾花莲附近“人定胜天”的石碑。据当地气象局统计,超强台风级“苏迪罗”的最大风力是17级,即60米/秒。

作为上呼吸道感染常见症状之一的咳嗽,其最快风速为160~240米/秒 ,也就是“苏迪罗”台风最大风力时的4倍。好在人们咳嗽的时间只持续在0.5秒,否则会不会一个咳嗽过后,把自己吹飞了?

咳嗽时,人体的肺内气压可达到40千帕,以便于肺内气体快速排出体内。

问题是,40千帕是个什么概念呢?这么说吧,夏季汽车轮胎的最佳气压在2.2千帕左右 ,一旦超过这个气压太多就会容易爆胎;此外40千帕是一头5吨重成年大象四脚站立时对地面形成压力的1/5;如果把家中的电压力锅调到40千帕不超过半小时就能做出一锅营养丰富的玉米排骨汤。

在美国许多大医院,心脏病患者监护病房都会接受一种叫做咳嗽自救训练和告诫的课程。通俗来讲就是教心脏病患者如何在关键时刻咳嗽,以便在心脏发生意外来不及呼救或医务人员未来得及抢救时。

这是因为人体在咳嗽能产生75焦耳的能量,这些能量随即被转化为生物电,可以给濒死的心脏一次像除颤那样的复苏机会,产生与胸外心脏捶击复苏术的同样效果。那么,咳嗽使这么大劲儿,整这么大景儿,到底图什么呢?

一根筋

咳嗽本是人体自身的一种保护性反射动作,它的主要作用是帮助清除呼吸道分泌物或者异物。说到这里我们就得说到痰。它和咳嗽的关系,就像是鸡生蛋还是蛋生鸡的关系。

首先说一下痰是如何产生的,正常情况下,呼吸道粘膜会分泌少量的粘液和浆液,来维持气道的湿润度并保护呼吸道粘膜,这些分泌物都是正常的,并不需要排出体外。

但当上呼吸道感染或者气管有炎症时,为清除病毒或者细菌,呼吸道分泌的粘液就会增加,这些粘液包裹有害物,就会形成痰。

一旦痰形成之后,作为人体正常防御机制——咳嗽就会立刻启动。

来,我们慢动作回放一下咳嗽的整个过程,细看一下咳嗽瞬间。

每一次咳嗽都由吸气、压缩、呼吸三部分组成 :首先,人体会猛烈有力地吸气;接着,声门关闭,相继肋间肌和膈肌收缩;然后,声门突然开放,膈肌迅速用力收缩,肺内形成高压,使肺内气体高速度冲出呼吸道,将呼吸道粘膜上黏附的物质喷出。在这一瞬间,40千帕的肺内压力以及4倍于17级的台风速度已经形成。咳嗽完成了。看到了吗,只要有痰产生,你的身体就会孜孜不倦地启动防御模式。从性格角度来说,咳嗽比较单纯、一根筋,它不在乎动静有多大,它就是要排痰,它的使命就是:痰不息,咳不止。

四两拨千斤

所以,下次再遇到有痰咳嗽时,不要轻易的去想着先止咳,要听从身体的信号,有痰咳嗽就是排痰的信号,这时应该首先考虑祛痰。而关于祛痰,上帝除了人体内设置咳嗽这一自我防御系统外,还在大自然中播撒了有效祛痰的种子。在距今1900多年前东汉末年(公元147年)的《名医别录》的记载:竹沥也就是竹子经加工后提取的汁液,可用于缓解胸闷、祛痰,声音嘶哑等症状,而竹沥的主要成分是愈创木酚。等到了宋朝(公元1116年左右),竹沥已被《本草衍义》称为“痰家之圣剂”。

又过了300多年,大概在公元1500年,一群欧洲的探险家在加勒比地区探险时,发现从愈创木切口处获取的液体,居然能够有效治疗感冒和咳嗽。由此,愈创木酚对于咳嗽、祛痰的功效逐渐被全世界知晓并应用。

后来人们开始研究愈创木酚,并发现愈创木酚具有湿润、清洁呼吸道的作用,尤其是在咳嗽初期,痰量较少的时候可使呼吸道分泌粘液,使痰随着咳嗽顺利排出,减少痰中细菌、病毒等有害物质对呼吸道的损害,消除咳嗽症状。

相比动不动就要40千帕的肺内压力、160~240米/秒时速的咳嗽,愈创木酚真的可以算是大自然赠与人类的一个瑰宝,它那种“四两拨千斤”的以柔克刚,以痰排痰的方式处处体现出大自然神奇的力量。

好了,讲了这么多,其实就想说俩事儿:

1、咳嗽不是个坏蛋,不能一咳嗽就镇压,它是你的人,它使这么大劲儿只是提醒你,该祛痰了。

2、关于祛痰,人类已经有了近2000年的斗争史了,老祖宗们的经验不要轻易丢弃。

评论