文 | 冯兰兰

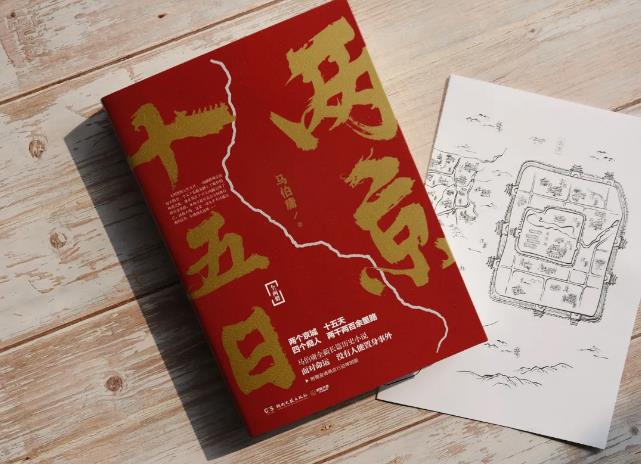

“夏四月,以南京地屡震,命往居守。五月庚辰,仁宗不豫,玺书召还。六月辛丑,还至良乡,受遗诏,入宫发丧。”这是源于《明史》中一段仅40字的真实记载,也是马伯庸新作《两京十五日》这一故事灵感。

马伯庸曾说:“历史上的每一件事都有一个解释。”这本书也是,利用有限的历史记载,结合关于明朝各方面的历史考据,合理推演了一段朱瞻基15天从南京回到北京的惊险故事。

近日,马伯庸携新作《两京十五日》在上海接受本期《艺·无界》的对话,畅谈新书写作的灵感来源以及写作过程中对人性、对生命的思考和感悟。

大明洪熙元年,当朝太子朱瞻基宝船在南京秦淮河畔被炸沉,天子病危消息传来,一场横跨两京的惊天剧变令太子踏上了疯狂的极速之旅。他必须在15天内跑完两千两百余里路,从南京赶至北京去拯救自己,拯救大明。这是一项几乎不可能完成的任务,但他别无选择……

史书中寥寥数言的记载,背后隐藏着怎样的深意,谁才是真正的书写者?只有15天时间,如何完成这段旅程?在《两京十五日》中,马伯庸正讲述了这样一个故事。

“这段记载看似平平无奇,其实大有戏剧性可挖。”马伯庸在微博上曾表示这段文字给了他很多想象。

在时间确定、起点终点确定、历史结局确定,路上发生的故事却曲折离奇。为了躲避幕后势力的追杀,朱瞻基甚至重走了当年朱允炆逃出南京的路线;为了逃避官兵,用古琴买通了白龙挂缒墙而出……故事最后,关键人物的真实身份和目的又有意外反转。整个故事充满了各种悬疑、变数,让人忍不住一气读完。

这一系列精彩的回京途中故事,和马伯庸扎实的文字考据功力分不开。比如《两京十五日》中提到的阁上闸,这个位于泊头(今河北省泊头)的水闸用于克服天然地势差异搬运南北船只,作者马伯庸利用这一场景描述,展示了中国古人的伟大智慧。

马伯庸的小说,总是从历史背后的细节与夹缝中找到脑洞,从浩瀚的史料中,发掘出大量不为人知的细节,继而用文字展开一场悬疑之旅,最后全都巨细靡遗地呈现在读者的眼前。

谈及创作灵感,马伯庸坦言,“灵感不是突如其来的,而是积累”,而这些习惯就是他积累的来源。

据了解,《两京十五日》是马伯庸继《长安十二时辰》之后,2020年最近创作出版的一本长篇历史小说。这本长篇历史小说巨作分为上下两部,全文近70万字。

在这本小说中,太子这一场沿着大运河的极速奔跑,跑出了皇权与民意的博弈,跑出了宫闱与官场的心机搏杀,跑出了纠葛数十年的复杂恩怨,也跑出了从崇高到卑贱的幽微人心。作品展现一个小捕快、一个女医生、一个芝麻官和一个当朝太子的心灵之旅,也绘出一幅明代大运河沿岸风情的鲜活画卷。

再回到故事本身,小人物的命运总是马伯庸最关注的,也是写起来最有意思的。《两京十五日》里的捕快吴定缘,就是一个小人物,而他又是故事中最重要的主角之一。

小人物看起来总是被命运呼来喝去,仿佛看起来也不重要,甚至溜走也没关系,故事中的吴定缘就是这么想的。虽然几次想中途退出,但是冥冥中似乎有一条线牵着吴定缘去搭救朱瞻基。

除了吴定缘,一路上土匪白龙挂、“病佛敌”梁兴甫、盐商汪极、纤夫头子孔十八,甚至白莲教的教众,都是被裹挟进来的小人物,他们也都或多或少在影响故事的走向,也就是当时的历史。虽然每个人的力量都很微小,但是他们的一举一动都会带来蝴蝶效应,没人是孤立的,也没人能完全置身事外。

历史的尘埃落到个人身上可能就是一座大山,但大家一起努力,才能拯救自己,改变世界。这是故事带给读者的感动,看到自己,映照当下。每个人都在扮演自己,而自己又是命运这部剧的主角。

从《长安十二时辰》到《古董局中局》,从《显微镜下的大明》再到《两京十五日》,马伯庸的作品,在大历史的背景下关注着那些小人物的命运,在宏观的世界里探寻微观的故事。让读者读的是故事,看到的是自己,思考每个个体与这个世界的关系。

《艺·无界》栏目是界面新闻楼市频道首档艺术文化类栏目。艺,可以说是艺术文化的匠人匠心之作;无界,指的是艺术的形式、艺术的传递方式、艺术的手法均是无界的,可以是具体的一幅画一件雕塑,也可以是建筑、是一个空间,艺术无处不在,无时无地。

《艺·无界》栏目每期会探寻一个艺术灵感,对话其艺术家,希望给到观众一个不一样的艺术体验与感知。

评论