编辑 | 三声 周亚波

从电影诞生之日起,技术对电影艺术推动的讨论就是永恒的话题。怎样将技术转化为生产力,并最终为内容服务,更是不同阶段、不同位置的导演共同推进的研究。

2020年8月25日上午,作为第10届北京国际电影节的关注点之一,也是北影节顶级电影导演“大师班”传统的延续,备受关注的“李安导演大师班”通过线上线下结合的方式,分享了自己关于技术与内容、民族与世界等等多方面的见解。

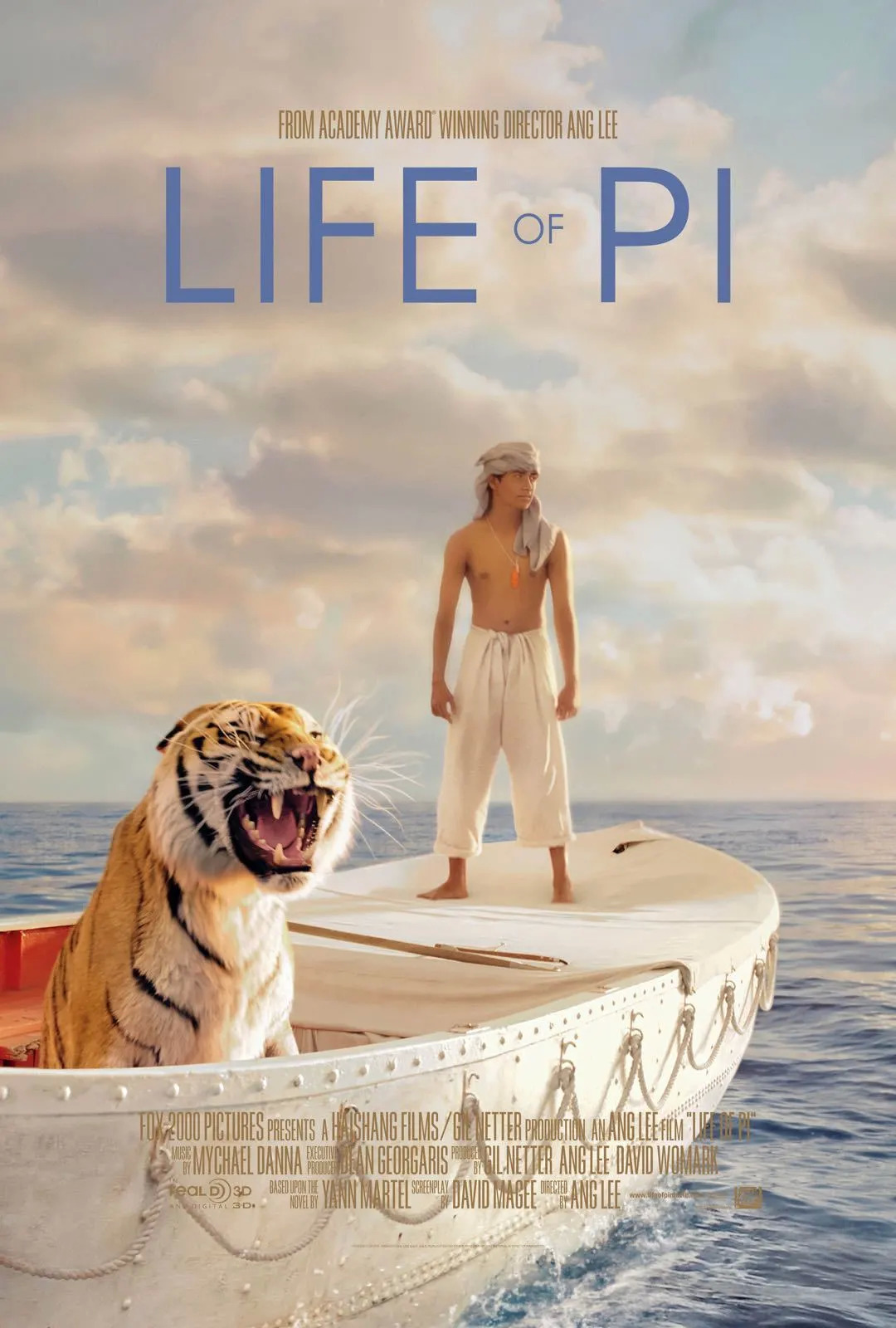

《少年派的奇幻漂流》的拍摄过程成为了李安在一些认识上的转折点,从胶片到数码的转变,让李安的一些传统认知、甚至关系到电影的底层逻辑被瓦解,在新一轮的但在自己的“必须要创新、必须要与科技相协调”的认知下,李安的创作思路经过了调整,在更加真实和丰厚的表达下,内容的烈度和表达方式都有了调整的空间。

这注定是一个艰苦的过程,李安将自己定义为“摸着石头过河”的学习者,但同时也强调,电影并不是意在解答,艺术创作本身实际上仍然落在“解析”上。在重视技术与表达方式共进的同时,表达内容本身仍然是第一位的,对人性的探讨,对东西方文化的结合,都依然是李安在创作时的选择方向。

“我有一个心情我很自豪,我没有改变,我一直在找我纯真的东西,最大的改变就是我越拍经验越多,我搞不定的事情越来越少。”李安表示。但另一方面,题材的寻找却变得越来越难。这背后,则是一直以来“冒险才能让自己更舒适”的心态。

李安对中国年轻导演的一些表达感到惊艳,并觉得“很让人鼓舞”;而关于百年难遇的疫情,李安也表示,电影行业的许多方面都遭到了打击,但这也是一个加速创新的机会,变革必然会发生,疫情会将它推得更快。

以下是现场实录节选:

参与人

向真(主持人)

李安(著名美籍华人导演)

杨子(青年导演,代表作《喊·山》)

顾晓刚(青年导演,代表作《春江水暖》)

01 | “少年派”成为转折点

向真:我们都知道李安导演的作品一直以来都融汇了东西方文化的碰撞,也融汇了家庭内部代际之间的矛盾与消解,近几年他又在电影技术层面不断探索,寻求新的技术支持、新的表达方式。

其实我们今天这样交流的方式和今天的主题有某种联系,今天的主题就是东方表达与数字技术,而我们现在就是在用数字技术和您进行联络。

首先想问一下李安导演,东方表达,我们会感觉到某种厚重的味道,有深厚的内涵,而数字技术非常的年轻、现代,有一种很跳脱的感觉,很想知道您认为这二者该如何融合在一起?

李安:讲融合有一点沉重,表达不管怎么样讲,不管数码也好,影视也好,你用什么样的艺术形式也好,它就是一种媒介,你怎么表达你内心的景观是什么东西,你要跟大家分享什么东西,这个才是重要的。

以我个人的经验来讲,我其实对科技这个东西一点都不熟,电话我只会打出去,其它的什么都不会。所以,我和科技一点都没有关系,我个人经验是我其实是非常老式的电影拍摄者,拍了20年,介入非常深,我整个的心情都是放在胶片上面的,怎么样表达,怎么去沟通,怎么样了解这个世界。

其实我原来是一个非常老式的电影工作者,而且我是戏剧训练,所以数码也好,新科技也好,对我来讲没有很大的关系。

我突然想拍《少年派的奇幻漂流》这个影片,我在哲学思考上面这本书我不知道怎么样突破,我需要另外一个空间,我就有这么一个想法,我想用多加一个视角的空间,来突破我想表达的这个题材。

这是我第一次拍数码电影,也是第一次接触到立体的感觉,拍到一半的时候,我发现很糟糕,因为我知道的东西,我依靠的这个媒体,我表达的东西,我可以信任,等于是我的信仰,突然之间好像瓦解了,好像我不知道该怎么拍电影。

这个电影正好又是最困难的,有水、有小孩、有老虎,所有都是我不熟悉的,其实我是和《少年派》没有什么差别,和一个老虎在小舟上,在太平洋上漂流,就是那种很恐惧的感觉。

我发现我所有看的东西都不对劲,我相信的东西都在幻灭中,所以我等于是在大海里面要找一个岛,我必须要创新,必须要和这个科技达成一个协调,我必须要用它和观众沟通,把破灭的东西组合起来,所以它能够存在。

所以,在这个上面,我就开始了新的探索,进入了新的空间,你知道3D和数码,我现在发现我们人的眼睛在我们脑袋里面解析这些影像的时候,其实心理活动是不太一样的,我们的脑筋是在过去,是在西方建立一个电影世界,是在胶片平面的一个表达,这是我们熟悉的所依靠的东西,好像一个信仰一样,大家共通了语言,突然之间我们到了一个新的环境,所以我等于是在摸着石头过河,我现在还是,过了10年我又拍了两部,我后面还有计划,我觉得我还在一个初步的学习阶段。

你们问我这个问题,其实我是非常困惑的,我和你们一样非常困惑,只是我比你们经验多一点,至少我知道电影这个东西必须要靠媒体才能够把你内心抽象世界将心比心的传达给观众,你依靠这个媒体,不管你是用绘画、文字、胶片、数码,还是立体的、平面的,你用雕塑也好,不管直接的还是间接的,你什么样的表达,它是你的依靠,你必须要和它产生一个很熟悉的依存关系,这样你才能表达。

所以,我觉得数码也好,3D也好,新的解析度也好,本身有一个东西,不是我可以用文字、笔墨去解释和去形容的,你用笔墨来形容,它其实不是电影,是一个逻辑,是另外一种形式的表达。

我觉得这个东西是将心比心,所以我希望大家和我一样,能够在这个新的媒体去找新的素材、新的表达方式,我看题目还有民族的表达方式,这个其实是非常重要的,有一个全新的大家心灵沟通的媒体,它其实是一个新的媒体,一个新的可能性。

向真:您这几年一直在尝试新的技术,3D、4K、120帧等等,新的技术对您电影语言的设计会有影响吗?要去适应这个新的技术吗?

李安:要,因为从数码开始,我就觉得数码比较真切,和电影非常不同,比如有这个影像的模糊,还有整个制作上的艺术感,其实非常的不同,有一种真实感,所以本身它需要一个新的美感,这个我要重新发明,因为知道的都是过去的东西,所以我要重新来做,所以需要很多的调整,变成4K也好,变成3D也好,变成更亮也好,本身都是为了打造一个最基础的东西,我讲这个东西对我来讲不是一个高帧率,而是一个普通的前提,我觉得数码电影就应该这样拍,用一个数码、一个现在的东西模仿过去的东西,还没有它好,这个东西对我来讲是有点荒谬的。

所以,我希望有一个新的东西,在数码电影看的比较真切,我们怎么样去要求演员表演,怎么有艺术的层次,怎么样去发掘它的美感,这些都是新的需要开发的东西,和过去的东西我们所知道的相比,它有结合,也有冲突的地方,我只能去做,没有一个规则在那个地方,剧本上也需要比较成熟。

李安:我总结一下,让这个新的媒体在数码电影里,我觉得需要看的比较真切,你给观众的信息要比较丰厚一点,因为人在这样的看法里面,他的脑子的需就是比较高的,所以我觉得我们所有的拍摄方式,还有我们准备的材料,都需要比较丰厚一些,它的要求界限比较高一点。

向真:刚才您也提到,因为数字技术的一个特点,特别是您的那个电影作品,新的作品当中,清晰度非常的高,这个对演员的要求就会更高一些,因为我们会看到他非常细腻的表情,这个会影响到您对演员表演的要求吗?

李安:当然会,这是我第一次感觉到我不怎么会拍电影,就是拍《少年派》的时候,因为我发现我3D的影像和2D的,演员表演看起来不一样,两个对不上,我就非常困惑,后来我发现演员的表演首先不能那么夸张,另外不能那么平面的演,因为平面的东西和立体的不太一样,所以需要比较大,让你能够吸收,它有某一种的表现方式,然后它的立体感是用灯光、摄影、化妆各种方式表达出来,你现在这么真切的看,他内心里面有没有东西,真不真切,这个就看的很清楚了。

他的表演方式必须要更精致,更含蓄,不要那么夸张,他内心的层次要更丰富,光有一个故事去表达,并演出来,告诉你他的感觉是什么,去表达一个故事,这样还不够,他的内心世界、他的冲突,他有很多搞不定的内心的东西,你都要能够一层一层的让他表达出来,然后他还是在演,还有他在无意识的状态里面透露一种捉摸不定的东西,你的摄影师也会捕捉下来,所以对演员的要求非常非常高,我觉得是一件好事,我常常希望把不好的东西淘汰掉,好的东西能够发扬。

向真:您觉得新的技术对电影叙事影响的程度会有多大,会不会因为新技术的诞生而发生一种新的表现形式,在您的概念当中电影叙事和技术,或者说电影文本和技术最好的一个结合方式应该是什么样子的?

李安:我希望在电影表达上能够更自由,因为我刚才讲了,我个人发现他这种影像的要求,影片的层次,眼睛可以接受的讯息,还有你心里面的活动会有很多,你的要求会比较高,过去那种比较不太能够应付观众的需求。

所以,我希望过去电影100年就是电影长片,大约两个小时的规格,三幕戏,和你们今天的主题有关,就是西方所奠定的叙事方式,就是第一幕、第二幕、第三幕,怎么样去收尾等一套东西,大家看的习惯了,甚至我觉得也相当僵化了一个东西,我觉得可以有门路,不管是长短,还是表达形式,各种方面可以比较更自由化一点。

02 | “电影不是解答,而是解析”

向真:在您的作品当中,作品本身也会涉及到东西方文化的碰撞,在整个的创作过程中,电影之外您本人也会经历一些东西方文化的碰撞,在作品当中还包含了家庭内部代际的矛盾和消解,关于这两个最本质的碰撞,您这几年又有什么新的思考吗?

李安:老实讲,我的电影越拍越困惑,我觉得这是很有意思的事情,我们电影不是给人解答,而是我内心的一种解析,对我们日常生活的一种观察、表达,而不是一种陈述,并不是说人生该怎么怎么样,而是说把这些东西诚恳的表达出来,我们用电影的形象,还有一个故事,来共同的体验,共同的交流,去启发大家的思路,我觉得这个其实是比较重要的。

你题目中的一些东西我很难讲,因为电影反映我的人生,我不是说有一个计划说我这十年要做什么、下一步要做什么这样子,我对一个题材感兴趣的话,不管是原创的,还是我从另外一个书本得来的灵感,我就发挥它的时候,它都是那个时候我最关心的人生的议题,还有我对社会观察的印象,所有内心的东西,还有我观察的东西,都在那个题材上面,自然就表达出来了。

我的生命里面,其实外人的成分,在所以这样的成长经验,还有本身我们是在一个现代社会,不止我一个人,所有的人都受到了中西文化现在还有过去很多的冲击,这就我们的生活,我不觉得有一个西方什么样、东方什么样的说法,其实我们人就是一个混杂的东西,我们就是用最适合的题材,我们最能够上手的题材,把它表达出来。

它其实是一个技术,你上手做的东西,你的技能是非常重要的,你光有一个想法体验还不够,你手上玩的东西能玩出一个很有意思的东西出来,你怎么去弄它,你上手以后,你的这个技艺其实也很重要,两个都合起来,有灵魂、有技艺,这个东西才叫艺术,才能够打动人心。

向真:您现在对东方文化有一个什么样的理解,和西方的价值观有哪些东西可以结合在一起?

李安:我个人的感觉是在东方,尤其是东亚这一块,其实是一个几千年农业社会的文化形式,它本身敬畏天地,还有对于我们团体的一种尊重,就是我们自己怎么样能够融入这样的社会,能够有序的生存,道可道非常道,人是非常渺小的,一个社会团体是非常壮大的,我们怎么样在里面去体会,怎么去生存,这个是我们比较关心的东西。

所以,我觉得有一种敬畏,我们要去讲一种意境,东方是非常讲意境的,在有意和无意之间有一个似有似无的东西,这是我在东方的体验,你看我们的东方绘画里面,人都很小,天地山水非常大,里面的留白非常多,讲意境,讲结构,然后我们人是很小的,我觉得西方可能和他们的游牧民族有关,它的征服性、侵略性比较强,所以个人的决定怎么样会改变这个世界,这个东西非常强,尤其是美国的电影,是一个新大陆,当时在建国的时候,有一种把个人放的很前面的这种……就是把个人的意志放的非常前面,我觉得这是西方很好看的地方。

在拍电影的时候,有时候我们会吃一点亏,因为那个故事好看嘛,看了之后,你和人认同,那个人有什么作为,认知到自己有什么错误,对世界有什么改变,这个东西好看,很精彩,我个人的体验是这样的,然后他们的结构有一定的起承转合,主流电影里面有这么一个很不成文的规则,我们全世界看的非常习惯,现在去讲我们东方要怎么样融入或者改变它,我觉得一个新技术,观众需要新的东西,可能是一个很好的机会,怎么样把我们习惯的东西、我们擅长的东西、我们的强项,比如像意境、似有似无的结构,还有整体的崇敬天地的感觉,怎么样把它发挥出来,我觉得我们现在应该是蛮有机会的。

向真:您的作品当中一直在挖掘人性的各个层面,一种是人性的探讨,其实在一个故事当中,一个人所表达出来的情感和情绪一定是最强烈、最吸引人的,但是我也很好奇您在创作过程当中,什么样的人性当中的特质,或者说什么样的情绪和情感是最吸引您的,您最想去把它表达出来的。

李安:我最想表达的可能是这种无可奈何的心情,你想做到最好,然后情况不太允许,这个冲击来了,那个冲击来了,还有你心里面两个冲击搞不定的时候,你怎么样去努力,然后还搞不太定的时候,我觉得那个时候是最动人的,就是真情流露,真情是需要这样才流露的,当它流露的时候就是最动人、我最喜欢的时候。

03 | “李慕白像我,李秀莲像我太太”

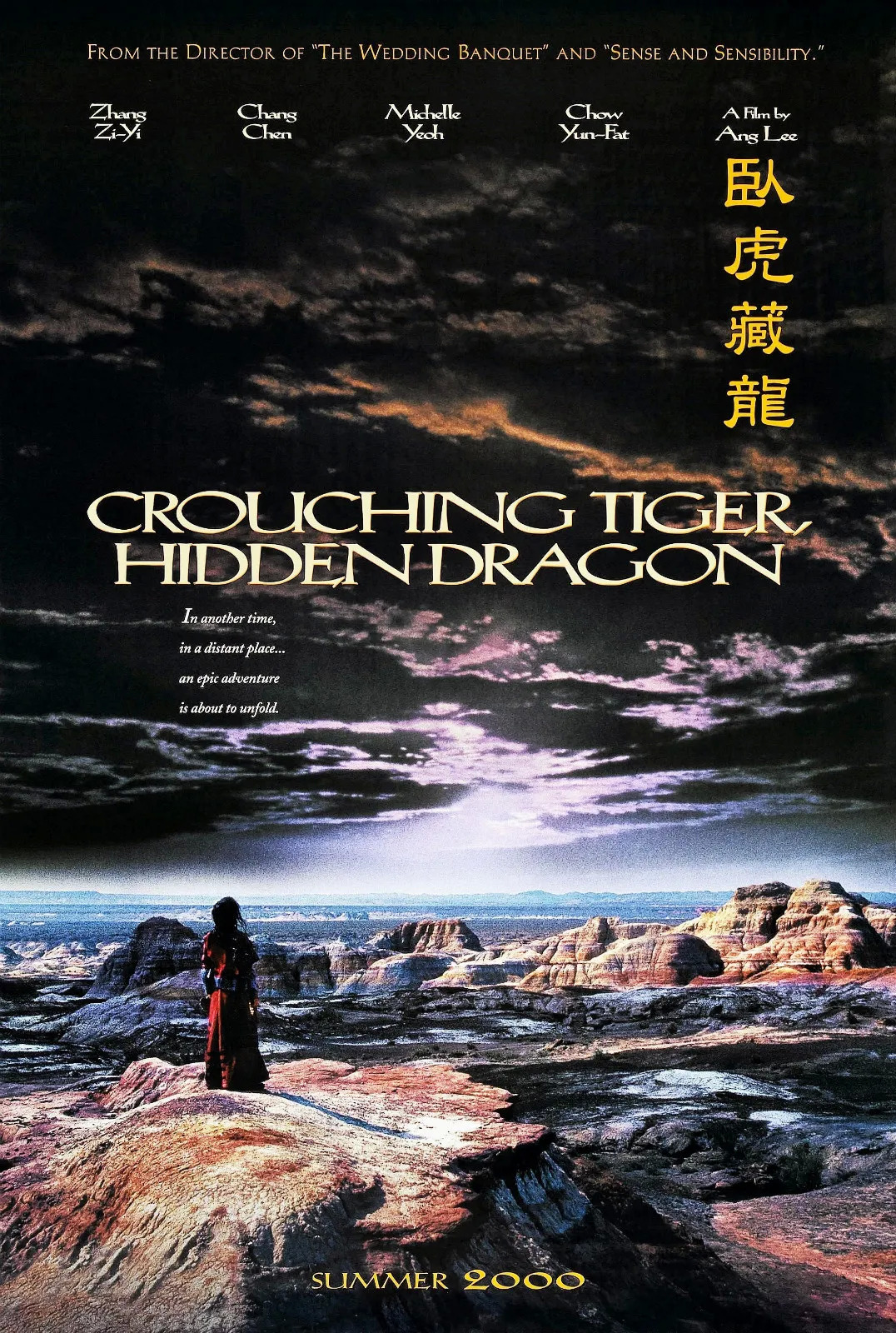

向真:之前您的一部非常重要的作品《卧虎藏龙》我们非常熟悉,非常喜爱,您为了改编那部作品费了很多心力,很想知道您最开始为什么会选择这样的一部文学作品进行改编,并拍摄成电影。

李安:我大概在拍摄前五年看了这个小说,是朋友推荐我看的,其中玉娇龙的角色非常吸引我,我就想拍一部这样的电影,后来从那个题材里面抓了李慕白,很像我,李秀莲很像我太太,玉娇龙很像我心里面想的却不敢做的事情,这些东西我凑合起来,当然从少年时期开始我就很想拍武侠片,在我10几岁的时候,特别是有歌剧电影,它是非常理性的。

所以,这些东西我从小就有幻想,正好有这个题材,也有两个非常动人的主角,所以我就想做它,又有舞蹈,又有古代的侠义世界。

向真:您对《卧虎藏龙》这部文学作品进行了非常个人化、个性化的改编,能不能分享一下您对于改编的看法?

李安:其实我会改编的话,通常就是我看这个小说的时候,我会想做一个电影,我不想做那个小说的翻译,只是把文字翻译成电影,我觉得那个本身不太有意思,而且注定不会很成翁,因为你怎么拍,大家都会觉得还是小说好、文字好,超越不过它,纯粹就是翻译,我觉得这样不太有意思。

就是说这个小说刺激到我什么的想像,在电影里面做一个什么东西,表达我某一种心情,电影不能像小说那样有那么长的篇幅,电影只有两个钟头,影像是非常直观的,大家非常关注,所以我觉得电影是不要做太大,是一个很精准的打造某一种感受,在结尾的时候让大家有一种说不出的感受,不能用笔墨形容,让电影传达了一种这种感受,所以我就去做了。

我通常都是从后面往前面铺叙,问题达到那种效果,我需要铺叙什么东西,丢弃什么东西,到最后大家看到电影结尾的时候,有一个很特殊的什么样的情怀,这种东西会激发我。

所以,小说里面我其实不太注重它的细节,其实我大部分改编的小说,大概只看一遍,我怕再看下去我会进到那个小说里面,拍不出好电影,我觉得第一个印象非常重要,它什么东西打动到你,然后你就用电影的方式做你想做的东西,在我们业界有一个不成文的规则,就是你可以忠于一个小说,拍一个烂电影,或者毁掉一个小说,拍一个好电影。

向真:在您之前早期的一些作品当中,父亲的形象是非常经典的,郎雄先生塑造的父亲三部曲,到今天对于父亲的形象,特别是您自己作品当中的父亲形象,您有什么新的解读吗?

李安:其实一直以来,因为我们过去,尤其是中国文化里面是父系社会,当然现在改了,至少在我的成长里面还是非常父系社会,所以父亲代表的是一种社会的东西,父亲也要扮演好他的角色,不光是很霸气的,对长大的男孩有很深厚的影响,他背后所代表的文化对我们来讲也是很重要的,我常常都是用父亲来表达社会的一些东西,里面有一些文化的特色、社会心态。

所以,我拍了三部父亲的作品,我自己该讲的都讲完了,我后面还在用父亲的元素。

04 | “首先看的不是技术,而是表达”

向真:确实,这是两种不同的载体,所以它们的表现方式一定是不同的,其实也很想问一下李安导演,因为您这几年对技术表现出来的执着,以至于我们会想说您后面再拍电影的时候,一定会首先考虑技术吗?

李安:我不会首先,还是看我想表达什么东西,我刚才讲过,我自从接触数码和3D以后,我整个人对世界影像的解析,整个心理过程需要一个调试,所以我有戏剧的东西,我会用新的影像,我会去看到它,我们拍电影的,就是别人还没有看到的时候,你就先在心里面看到了,你把它叙述出来,工作人员跟着你把它实现出来,所以我们拍电影的人本身有一个能力和一般人不太一样,就是我们可以先在视觉上面感染到,会想像到,所以很自然我会继续再往这个方向走下去,过去很难做,过去也受过很多的打击,不过我会继续努力,继续去研发这种东西,因为现在在我的脑子里的影像里面,电影已经是这么回事了,我会继续的推行下去,继续的开发。

向真:我能理解为原有的技术手段不足以表达您想呈现的那个电影的世界,所以才要去探索新的技术,是这样吗?

李安:可以这样说,但是也不能完全这样说,因为丁是丁,卯是卯,两个不一样的东西不能拿来比较,苹果和橘子不能比较,和2D影片是一回事,大家已经做的非常好,我们人类有过最好的一个东西就是电影,胶片电影,这个是本身非常成熟的艺术。

我觉得数码和3D我们还在起步,还有很多需要做的,它本身还站不稳,还在一个婴儿阶段,所以这个东西拿来比较其实不太一样,也不能说2D的不够用,需要升级,不能完全这样想,就是不一样的东西。

向真:在这个过程当中,您本人遇到的最大的困难、最大的困惑究竟是什么?

李安:这个电影工业吧,因为它的确是一个固定的形态,要重新非常的困难,阻力非常的大,比如说一个很小的东西为什么不这样做,它其实背后有很大的原因,你要和整个工业界去斗争,一个人是扭不过机器的,胳膊是拧不过大腿的,所以有时候吃了很多暗亏,很多血泪往肚子里装,很难和人家讲为什么走不通,为什么会拍摄变成那个样子,有时候不光是媒体上面,不光是艺术和科技的问题,其实是你要和整个工业界、观影文化的斗争,其实非常困难。

05 | “搞不定的东西越来越少,但题材的寻找越来越难”

杨子:李安导演你好,刚刚听您在之前回答主持人问的那些问题时,已经把我今天本来想问问题的答案说出来了,尤其是您说到困惑、题材的选择等等,这些可能都是青年导演在这个阶段会遇到的问题。

我马上要步入40岁,特别想了解一下,您在刚刚步入40岁的时候,那个时候作为导演,您是如何选择那个阶段的题材的?

李安:孔老夫子讲四十不惑,我想他讲的是做人处世的道理,我觉得你作为一个艺术家,惑其实是很重要的,我不是倚老卖老,我就是说不能觉得电影跟电影人就是人的惑字,如果你拿放掉觉得自己不惑的时候,那个电影就很乏味,就是在说教,不会很真诚。

我比较相信老子讲的道可道,非常道,讲的出来都是成见,不是最美丽最经常的道。所以我觉得做艺术的人做电影的人,很重要的事情就是你要真实的表现自己,表现你搞不定的东西、困惑你的东西,你去面对它,这样你才能够面对,你自己都不能面对的时候,你怎么会让别人面对,因为观众的眼睛很雪亮,他看的出来。

如果他是用一种很轻松的心情去看一个故事片的话娱乐一下,那个就没有关系,如果你作为一个诚恳的电影创作人,你要做艺术家的话,我觉得你需要不断地去发现自己的惑,然后表达呈现出来,真诚的呈现出来,很精彩的用艺术表达出来,我觉得这个东西是最可贵的,我希望你永远不要放掉心里那个惑。

顾晓刚:我的问题和杨子导演会比较像,像您在30来岁年纪的时候开始拍摄电影,到了您现在这个年纪再来拍电影,不知道您自己觉得自己最大的不同是什么,感谢您。

李安:一言难尽,我有一个心情我很自豪,我没有改变,我一直在找我纯真的东西,最大的改变就是我越拍经验越多,我搞不定的事情越来越少,题材的寻找越来越难,我觉得这是很大的不同。现在很大的不同是我的精力没有以前那么强壮,我看事情不像以前那么傻傻的,会比较尖锐一点,有时候会有讽刺的东西想出来,这是比较大的改变。

我过去年轻的时候眼睛看到的东西就这么去拍,现在年纪大了聪明了很多,我的记忆力、体力在衰退,本质的东西很难去抓了,因为人的本质就这么多。

06 | “中国青年导演让我感到惊艳”

杨子:青年导演应该走出题材的舒适圈吗?还是应该在一个自己最擅长的题材里打透,一直反复做。

李安:我老实讲真的没有标准答案,因为每个人的长处都不一样。以我个人的经验来讲,我最安全的舒适圈是冒险,如果我不冒险我人会非常的焦躁不安,我觉得事情会变得很糟糕,这是个很奇怪的心理,这只是我个人,我不知道是不是很多人都是这样子,不能一概而论。我觉得应该冒险,不冒险的话你待在舒适圈我觉得就这样拍了,这是我个人。

所以我觉得最好的能力发挥不错的是永远往前,不然观众会嫌弃。这不会让我非常的紧张,相反有种安全感,很奇怪。

向真:我之前看过您那本书《十年一觉电影梦》,其实里面也提到了一个词是技术,我想问一下您对于一个导演,他应该具备的专业知识是怎么来界定的?

李安:专业去工作,跟演员怎么讲话,你知道导演的来头是什么,每一个镜头有什么功用,这都是专业。你看到高层怎么讲话,跟工作人员怎么讲话,这些都是很基本的,不需要背出来,他有个基本功。还有电影的基本语法是什么样,你东西怎么来分场,那些功夫你要会,起码要中上,能够掌握熟了。

如果你个人的经验不足,你就要找人来当。我想两三部你放手以后基本上就走得通了,比如我第一次拍英语片,英语就是需要我增加的东西,还有文化里面的要求是什么、各地的习俗、你发形象要有什么东西,有一些基本功,你那两把刷子要有。

杨子:中国青年导演身上有哪一些在艺术探索的闪光点是特别吸引您的?当下一些中国青年导演的作品。

李安:国内的青年导演我(感到)非常的惊艳,那年几百部里面有一百三五十部都是第一次导演,而且连续几年都是这个样子,第一部电影他表现的非常精彩,你都不敢相信第一次拍电影拍的比到导演都好,势头非常的好,我也不知道他们为什么那么厉害。又年轻又精彩,我觉得创作势力非常让人受鼓舞。

07 | 疫情加速电影变革

向真:在疫情之下,对好莱坞电影业,乃至世界电影业的影响是什么?

李安:这个我和大家一样困惑,我觉得现在一般的影业要回去非常困难,基本上我们拍片的话,几个人在一个地方,到处跑来跑去,变成非常困难的一件事,虽然经过这么多打击,但是要恢复,局势非常困难,生意上也非常的困难。

然后大家也习惯在家里面看电影,他看习惯以后,再回去影院是很难讲的,我觉得很最高端的影院可能会有生意,就是说你特别好的帷幕,特别好的放映状况,就是说你进入电影院是一个特别好的体验,这样的还可以生存,一般的影院就比较困难,因为观众已经习惯在家里面看电影了,其实电视、手机上都可以看的,所以大家已经习惯了,这方面对影业来说是非常大的打击。在打击的同时,你也必须要创新,大家必须要想新的办法去拍片。

所以疫情加速了我们,革命性电影改革的时代可能会比较提前到达,可能是被疫情逼的,这是我的感觉,至于怎么做很难讲,毫无疑问这种看电影的方式会更流行,看电影会更方便,你对于题材的需求量也会更大,我们去影院看,体验一个戏剧感受,那种东西会变成什么样。

现在在拍摄方式方面,很多人都在研究新的拍摄方式,因为电影本来就是做假,以假乱真,你要让人家相信,当你数码可以做到比真的东西还真的时候,那可能它的这种方式会被革命性的改变。

现在很多年轻的朋友在现场,你将来拍电影,和现在一个一个景的这么拍,可能会不太一样,可能要接近动画,可能又会更真实,我想一个革命性的时代可能会来临,本来慢慢往那个方向在走,但是疫情把它推动的更快一点,这是我的猜测,虽然没有人知道。

评论