文|华丽志

在长达半年的停滞后,意大利奢侈品集团 Prada(普拉达)旗下的当代文化俱乐部 Prada Mode 重新在线下“流动”起来。

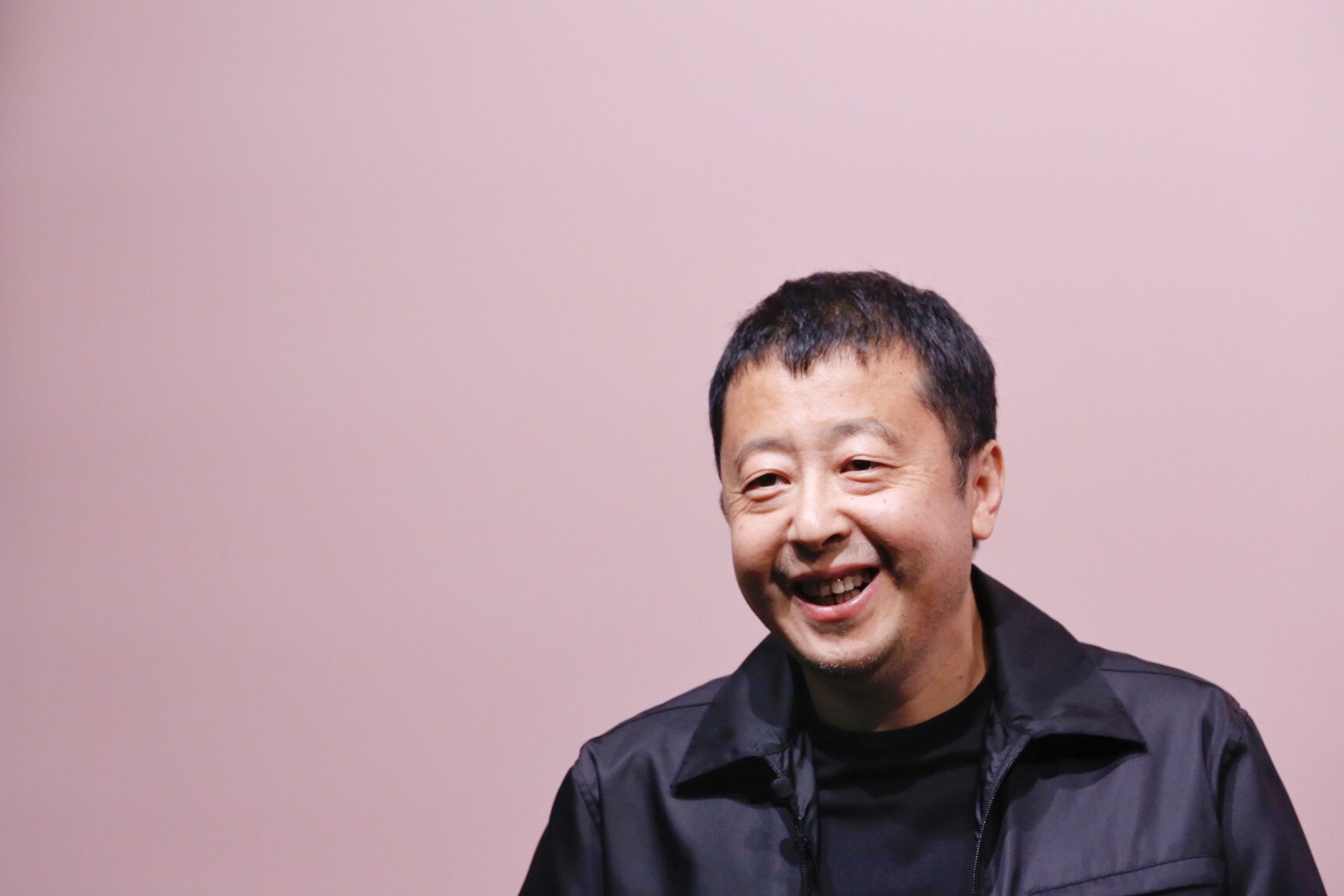

今明两天(2020年8月31日至9月1日),位于上海市陕西北路186号的历史宅邸 Prada 荣宅内,著名导演、制片人和作家贾樟柯构思并呈现了一场名为“面MIÀN”的特定场域创作。

“‘miàn/面’一词在汉语词典中有十多种含义,它可以表示由磨碎的小麦制成的加工食品,由几何形状的移动线形成的轨迹,也可以指一次会见,事物的表面或人的面部。”贾樟柯解释道。他将这场短暂而实时的当代艺术展分为“吃面/Noodle Eating”、“表面/Surface”和“会面/Meeting”三个章节,融入短片、摄影、多点视频装置、迪斯科舞蹈、现场对谈、直播等多种表现形式,创造艺术的在场记忆。

8月30日,《华丽志》与贾樟柯导演展开对话,请他带领我们走入“面MIÀN”的现场,讲述这场艺术创作的渊源以及对荣宅空间再创造的构思和实践,并特别交流了艺术家对当下世界的回应和电影艺术在时间中的意义。

贾樟柯出生于1970年,是中国著名的电影导演,毕业于北京电影学院,代表作包括《小武》(1998,获得第48届柏林国际电影节沃尔福冈·施多德奖)、《站台》(2000,获得第57节威尼斯电影节亚洲电影促进联盟奖)、《三峡好人》(2006,获得第63届威尼斯国际电影节金狮奖)、《天注定》(2013,获得第66届戛纳国际电影节最佳编剧奖)、《江湖儿女》(2018,获得第54届芝加哥国际电影节最佳导演银雨果奖)和《一直游到海水变蓝》(2020新作,入选第70届柏林国际电影节特别展映单元)等。

“面”的原点

《华丽志》:这次展览/文化活动的缘起是什么?为什么接受 Prada 的合作邀约?您自己是如何定义“贾樟柯 x Prada”这个组合,艺术家和时尚品牌之间的关联是什么?

贾樟柯:跟 Prada 的合作是多种条件成熟的结果,首先是因为 Prada 创办了 Prada Mode 这样一个在全球多个城市进行的流动艺术空间,为艺术家而做。Prada 长期以来跟当代艺术发生关联,资助当代艺术,包括电影。戈达尔等导演都有作品跟品牌合作过,所以这并不是一个很意外的事情。

另外一方面,我个人除了拍电影之外,也一直在做其他方面的艺术创作,包括摄影、装置等,这么多年也积累了一定的作品量,大部分是兴之所至,看到什么拍什么,逐渐形成了一些系列,有不同的主题可以提炼出来。但我的主业还是做电影,没有主动地考虑做一个这样的展览,没有进行过系统的整理和展示。我过去也参加过很多当代艺术展,大部分是常规的短片或者纪录片,作为当代艺术的一部分在空间里放映和展示,也包括一些建筑方面的双年展,因为我的电影跟空间的关系比较紧密。

Prada 提出来在上海做这么一场展览,我觉得是一个契机,可以把我电影之外的那一面呈现出来。但是具体做什么,其实一开始挺茫然的。这确实是一次再创作——你有这么多素材,有这么多自己的作品,还是需要策展,需要弄清楚到底想要做一件什么样的事情。

《华丽志》:那您是怎样发现主题并构思出整场展览的?这种艺术创作形式和您所熟悉的电影有哪些相通之处,此前的电影创作经历对展览有什么启发和借鉴?

贾樟柯:“面”这个主题的确立,其实是一瞬间的灵感。一到荣宅,听介绍这个宅子的主人和历史的介绍,讲到他(荣宗敬)是面粉大王,我马上想起来2009年拍摄杜月笙先生的女儿杜美如女士,她说她父亲在世的时候,经常说人生要吃好三碗面,就是人面、情面、场面。我一下子就把这个面粉大王的住宅跟杜先生所说的三碗面联系起来。他们那一代人从农业社会过来,都是用食物、用面作为意象来讲人情世故、人生的处世哲学。从那个原点开始,有了“面”这个概念的雏形。

杜美如女士的影像片段,来自《海上传奇》(2010)

荣宅这样一个有历史记忆的,特别是跟中国近代化、现代化、民族资本和民族工业有关的住宅,和我在十几年前拍摄的电影《海上传奇》(2010上映)很吻合。影片中出现了十八位老上海人,他们的经历延伸到了上世纪三四十年代的上海,这个城市经历了战争、灾难,特别是抗战和1949年带来的改变。这部电影的珍贵之处就在于拥有三四十年代记忆的那些当事人、亲历者,被我们几乎在最后的时刻捕捉到了。多年以后,其中的很多人物已经过世,但是他们的讲述留在了这个世界上。这种讲述对于电影来说很重要,因为我们阅读文字跟从影像中看到他们说话的节奏、样子、面貌,他们在回忆这个城市的时候的情绪,是有截然的差别的。

我自己作为山西人,不是太敏感,但是很多老上海人看完之后,发现影片里面有上海不同年代的语言的变迁,比如曾国藩的曾外孙张心漪女士,她带有苏州腔调的上海话据说现在已经基本失传了,上海话也在变化,电影在语言方面也留下了很珍贵的记忆。

另一部是我的第三部影片《任逍遥》(2002)。展览中的年轻文化,比如刺青的文化、迪斯科的文化,与影片有一脉相承的地方。今天刺青已经是很普遍、很日常的一件事情了,但是十几年、二十年前,特别是女性的刺青具有很大的反叛性;迪斯科也是,大家经常谈到的广场舞就是一个重要的标志。过去不要说跳舞了,在人前说话都很害羞,现在不同阶层、不同年龄的人都可以在广场上展示自己。国人过去那种羞涩的状态,在这二十年间有一个解放的过程,就是我在前言里写的,对于自我身体、对于自己情绪表达的一种自由和释放。

因此,我在我众多的摄影作品里面挑选了“刺青”系列,寻找面的多样性,刻画一个人的皮肤表面的情感和生活状态的表达;用迪斯科反应内心情绪的外化;“会面”,以老上海人的讲述,形成多点影像。也有线下的市场活动,包括吃面等传统的生活方式,跟这个宅子的主人所从事的工业历史有一个衔接,逐渐地丰富了“面”的主题。

来自“山河故人·家厨”的餐饮区域和“刺青”系列摄影作品

贾樟柯电影中的迪斯科画面。“表面/Surface”中,“纹身”和“迪斯科”两个主题的镜头展现对于身体自治权的思考。荣宅宴会厅被改造装饰为中国90年代迪斯科舞厅风格,连续两晚举办表演与舞会,音乐策划为演员黄觉。

公共与私密:空间转换

《华丽志》:如刚才所谈到的,您的电影与空间的关系非常紧密,您在多部作品特别探讨了空间转换的议题。具体到这场创作活动,您如何完成“原有的荣宅—由 Prada 改造的实体空间—您的文化场所(展厅/放映厅/迪斯科舞厅)”之间的空间转换?

贾樟柯:荣宅过去的空间属性是一个私人住宅。但是进入其中后,我首先发现了这个私宅的公共性:它有跳舞厅,据说民国年间也是夜夜笙歌,每天都要演爵士,人来车往。这个住宅自身本身有它的公共性的一面,一个聚会的地方,带有某种社交的痕迹在里面。它有很多空间的设置是为了社交的方便,比如餐饮,我们发现了传菜口,肯定是经常有宴请,才会有这样的装置。你能想到跳舞、宴请、宾客如云这样一种社交的公共性。

而另一方面,它仍然是一个住宅,有过去主人家的私密空间。它是一个公共性的社交空间跟私密空间高度融合的一个场所。所以我们的展览构成上也是这样的,一方面我们有面食的展示,有迪斯科,有公共论坛这样聚集性、公共性的设置;同时多频影像的装置也是客厅的概念,每一个人拥有一个自己的私密空间,来讲述他的故事,观众进入到这个空间看这些多频影像的时候,好像是进入到了一个个人的私密空间里面。所以在楼层的分布方面,公共性的都在低楼层,私密的放到高一点的楼层,尽量做到每一层展览的主题跟气质有所差异,把两种空间的气质都呈现出来。

“吃面/Noodle Eating”,通过面粉制作和用面粉烹饪的演示将来宾与“面”这种最早的一种食品生产形式联系起来。现场提供各种面食,供观展者品尝。

面对“世界”,艺术家的作为

《华丽志》:2003年非典期间,您开始了《世界》的创作,“一日长于一年,世界就是角落”,把全球的景观微缩到“世界公园”这样一个封闭的空间当中,全球化的想象里,人们依旧要面对自己的问题。十七年后,已经逐渐被纳入全球的我们经历了更大范围、更长时间的隔离,伴随而来的是各群体日益凸显的封闭向内的情绪、孤岛化的趋势;另一方面,受益于全球市场的品牌更加看重当前中国的价值,我们今天所参与的一系列品牌活动亦有所反映。对此,您内心的感受有什么变化?您对“世界”的想象和思考是怎样的,会在接下来的作品中得到体现吗?

贾樟柯:我在十七年前创作《世界》,可以说是对全球化的焦虑,同时又带有一种期待:一方面惶恐不安,因为这个世界在持续变化,全球化给我们的传统生活形态带来影响;一方面释放、狂欢,带着一种杂乱的生命力。

《世界》完全是在一个虚拟的世界公园里面拍摄的。因为这种人造奇观或景观背后,都有大众心态的折射。要讲明白这个道理,可能可以用音乐来做一个类比。我的电影里面充满了流行音乐,很多人误解,认为这些音乐是我本人喜欢的,当然其中有一些是我有青春记忆并喜爱的,比如“Go West”、叶倩文的歌,但是大部分其实我并不喜欢,作为一个个体是接受不了、进入不了的。但为什么我的电影里会用这些歌呢?因为它是这个世界真实的一部分,它出现的频率那么高,在这个生活场里是一种很顽强的存在,你必须面对它。

实际上景观社会也一样,它与消费主义有关,景观化,就是可以消费,可以复制。比如说金字塔,只有去埃及才能看到,现在我们可以盖一个。天安门,我们村也盖一个。这不就变成可以复制吗?但是这个背后有着丰富的社会原因、心理原因,有的让人悲伤的原因,是由长期的资源匮乏和封闭造成的。这些原因总有让人恻隐的部分,这一部分感动了我。作为导演,我面对它的时候,不会评价它山寨或者如何,而是折射出恻隐之心,以多面的角度去理解中国。

如果说《世界》反应的是对全球化开始的焦虑,今年则深深地带有对全球化要被终结了的焦虑。这也是为什么我在整个疫情期间发表了好几篇文章,都是在国际媒体发的,包括《纽约时报》、《视与听》(Sight and Sound,英国电影杂志)、Filmkrant(荷兰电影杂志),我也很珍视跟 Prada 的合作。

我个人从事的电影行业,毫无疑问是一个全球化的产业,从电影的制作、投资,到电影的推广、电影节展,整个电影的运作体系已经很难封闭,我们生存的生态已经是全球化的生态。回忆新冠疫情爆发之前的北京或者上海,大量的当代艺术、戏剧演出活动,频繁的人类接触和交流,觉得非常珍惜。

面对疫情带来的封闭和政治变化,我们从事艺术的人应该努力地、哪怕艰难地,保持跟这个世界的接触。不与世界接触,也难以确定自我。就比如跟 Prada 合作,也是在这样艰难的情况下,一个中国艺术家跟一个国际品牌做了一次联合的艺术行动。我们仍然要保持这样一种亲密的合作,主动建立人类的交流、文化的交往,传递信心,这是非常重要的。

“当下置于历史,艺术指向未来”

《华丽志》:您的电影作品充满对时间的思考和表达。借由这次展览的契机,我们有幸回顾了您的大部分作品。时间的系列性和复杂性,全然呈现在眼前,非常具有力量。而在电影拍出的那个当下,观众对于影片和现实的距离可能报以不同的认知和反应。想请教您,如何看待和平衡这种长期的时间魅力和单部影片与观众的对话程度?好的电影一定要经历漫长的检验吗?在自己的电影体系里内在生长,对关注的主题反复挖掘,如何才能避免自我循环,长出新的东西来?

贾樟柯:在一个主流的、常态化的电影观念里面,往往说一部电影应该切中所谓时代的情绪、切中大众的情绪,所有成功的电影都是切中大众当下的情绪。但我对这个话一直持有保留的态度,因为时间是一个不停变化的过程,当下的生命力可能只有一个月、两个月,当下的情绪也一直在变化。

对于一个作者来说,要有一个讲述的态度,不是对于当下情绪的呼应跟回应,而是对历史的回应;即使我们讲述一个当代的故事,也应该把它置于一个历史的角度去回应。从这个角度来说,我几乎没有想要满足观众的当代情绪,或者说当下的社会氛围,因为它是变动的,对我来说,它的生命力太短了,可能就这几个月是这样一个情绪,过几个月就变了,你怎么去满足他?我们要满足历史的检验,不一定能做好,但是应该有这样一种历史意识,而不是所谓附和潮流。这也反过来说,为什么我自己觉得艺术重要的在于整体性、系统性和结构性。

“会面/Meeting”,通过一系列视频重现上海的历史画面,影像片段来自《海上传奇》

我们也要思考,为什么我们需要当代艺术、需要电影、需要文学,因为整个艺术就是指向未来的,即使我们写古代或者回忆过去,大部分的作品都是对过去的生活方式和情感消逝的一种留恋,这几乎是一个主体的叙事了,人世间的文学都是这样的。

但是这些东西其实都是指向未来的,因为人们在整理自己的情感,描述当下或者描述过去的时候,它带来的是我们的预见,对即将开始的生活的热爱。这种预见此刻说不清楚,但当多少年之后那个事情发生,你再回过头来看这些作品的时候,会发现作品中已经有某种预见了。

所以我一直觉得有一句话说得特别好,它说所有的艺术和文学都是报信的人,人类最新的消息是它们通风报信的。从这个角度来说,失去了文学和艺术,我们对于未来的消息可能就会迟钝一些。

演员荣梓杉,在《山河故人》(2015)中饰演童年张到乐

谈到我自己的作品,我觉得是一种巧合。为什么这么说呢?我觉得跟个人的情绪有很大的关系。我也有很多其他类型的电影想拍摄,比如说有古装片,也有超现实电影、情色电影等等。我筹备的古装片十年来一直没有做,其实投资都到了十几年,预卖都预卖了好几次。但是我自己的情绪总是被当下发生的社会情况和氛围所吸引,我迫切地想拍摄当代的故事,最后的创作冲动总是当代站了上风,所以你会发现到目前为止,我的电影里基本上都是当代生活的元素,这是一种巧合。

Prada Mode Shanghai 文化俱乐部围绕文学、电影、建筑等主题,每天举办两场文化对谈。8月31日,贾樟柯与建筑师、清华大学建筑设计研究中心主任廉毅锐教授探讨“你的故乡是什么颜色的?”,并与作家、单向空间创始人许知远针对“疫情下的个体”提出各自的思考。9月1日,诗人、批评家欧阳江河与作家、学者梁鸿与贾樟柯进行“海水变蓝那一刻”作家对谈。电影人对谈则邀请演员廖凡、齐溪与文淇共同参与,交流“表演这一面”

评论