2015年,纪实摄影师Pete Marovich耗费数月,用镜头记录下了宾夕法尼亚州阿勒奎帕镇的没落景象。这座“钢城”在上世纪曾拥有全球最大的钢铁厂,一度是该地区的钢铁巨擘。这家钢铁厂隶属于J&L钢铁公司,随着后者的倒闭而关门。

1980年代的经济危机严重挫败了美国的钢铁产业,有的钢铁城市转型成功,有的至今仍在挣扎。前者实为少数,后者则为常态。曾经的“世界钢都”匹兹堡实现转型,而距离该地20英里的阿勒奎帕仍然苦苦挣扎在复苏的道路上。

清晨,一个男孩走在阿勒奎帕雾蒙蒙的街道。

阿勒奎帕的一个社区里,一座荒废许久、被杂草包围的房屋,被两座精心打理的房屋挤在中间。

阿勒奎帕是美国衰颓的钢铁产业的一个缩影,在宾夕法尼亚州的三条标志性河流(阿勒格尼河、莫加西河、俄亥俄河)的沿岸,还有很多这样的老钢铁城镇,在过去的一年里,摄影师Pete Marovich一直在关注关于钢铁城匹兹堡是如何转型的报道,而这些报道使他的心绪不能平静。

匹兹堡曾是闻名世界的工业重地,它周边的小型钢铁城市功不可没。在经历过1980年代的产业危机后,匹兹堡迅速发展教育、医疗、科技事业,成功实现了从老钢铁城市到以医疗、金融及高科技工业为主的城市转型。如今街道上的老式钢铁建筑都已被匹兹堡大学医学中心的标志所覆盖。

而危机之后的小型钢铁城市似乎被遗忘在一旁,无人关心它们的处境。

Pete Marovich在走访过宾夕法尼亚州的钢铁地区后,发现很多小型的钢铁城仍在挣扎以求自救。他认为有必要记录下它们的发展现状,它们理应得到更高的关注度。

George Miller坐在他的酒吧里——马奥尼酒吧。阿勒奎帕是他生于斯、长于斯的地方,他亲历了这座“钢铁城”由盛转衰的过程。“阿勒奎帕完了。”他落寞地说道。

Pete Marovich拿着他父亲Tom Marovich的“Jones & Laughlin”钢铁公司(下称“J&L”钢铁公司)的工作牌和徽章,在Tom Marovich退休时,他将工作牌剪掉了一半。

“United States Gypsum”,是一家生产建筑材料的公司,如今它占据了一部分“J&L”钢铁公司的旧址,就位于俄亥俄河的沿岸。

1909年,“J&L”钢铁公司在匹兹堡的南部开了一家工厂,为了继续扩张,它买下了俄亥俄河沿岸的一块土地,就在伍德劳恩小镇附近。公司进而入驻了城镇,建造了许多工厂和住宅,又沿着河岸扩展了7英里,来容纳即将成为世界上最大钢铁公司的员工们。

伍德劳恩在1928年正式更名为阿勒奎帕,1940年代早期,镇上的人口剧增,超过27000人。其中约有9000人是钢铁厂的工人。

1984年,经济危机袭来。“J&L”钢铁公司与“共和钢铁公司”合并为LTV集团,导致阿勒奎帕的大部分钢铁厂关闭,约有8000名工人下岗待业。当时宾尼法尼亚州的大部分钢铁厂也都相继倒闭,或削减生产。失业工人纷纷去外地找工作,高失业率迅速压垮了当地经济。

2000年的人口普查显示阿勒奎帕的人口已下降到11734人,如今的人口数则在9000人左右徘徊。

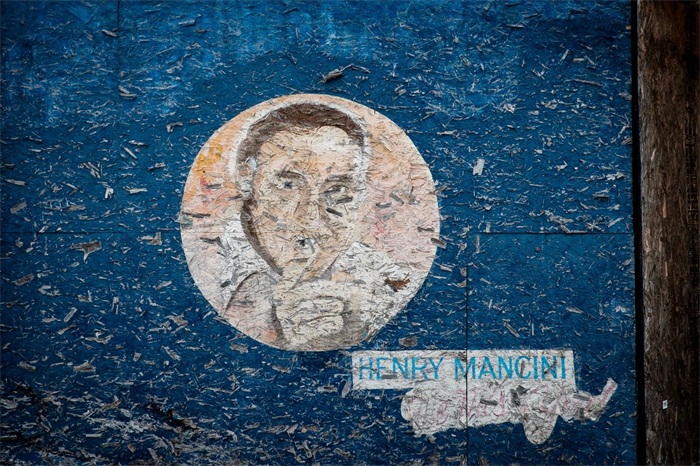

来自Henry Mancini的馈赠:富兰克林大街上一座废弃的建筑物上的涂鸦。

马奥尼酒吧里,酒保Lisa Nicely正与阿勒奎帕的西部居民Chuck Forrester交谈。

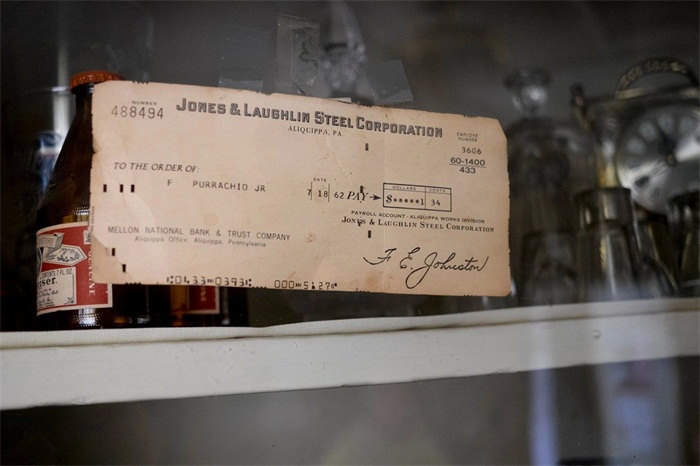

一张“J&L”钢铁公司的支票,贴在86岁的Frank Purrachio家中的展示柜上,他是一个退休的技工,一生都住在阿勒奎帕。

阿勒奎帕“12号商店”是当地社区的支柱,由68岁的Jerry(右起第二个)和他58岁的兄弟Sammy合伙经营,已经有9年了。“我一直期望着有人来阿勒奎帕建一些工厂,那样人们就会得到更好的工作。”Sammy说。他们为当地居民提供食品、日用品、烟草等生活物品。

这是个曾经繁华的社区,全盛时期到处都是杂货店、加油站、旅馆、五金店和银行。而如今这儿只有一家银行,还只在特定日子开放,每天只营业几个小时。阿勒奎帕的店面大部分都是闲置的。

贝克街,“J&L”钢铁公司曾在这儿建设了很多住宅以供工厂里的移民工人居住。

富兰克林大街,一对年轻情侣坐着等公交。街上的大部分店面都关闭了,被拆毁的建筑旧址没有新的替代,就那么空着。

一个小女孩跑过即将拆毁的老“J&L”钢铁公司总部。

对Pete Marovich来说,将阿勒奎帕作为整个没落的钢铁产业的一个切入点再合适不过。Pete Marovich的家族与阿勒奎帕有着根深蒂固的联系,他对这座城市也有着尤为浓重的个人情结。

阿勒奎帕是他最为熟悉的城镇,这儿是他父母的出生地,他的母亲出生在乌克兰移民区,父亲出生在克罗地亚移民区,这些都是“J&L”钢铁公司为移民工人建造的社区。他的祖父在“J&L”工作了38年,父亲在参加完二战后也曾工作过一段时间,之后就回到了海军陆战队,当了32年的兵。

Pete Marovich经常回阿勒奎帕探望家人,在这过程中,他亲眼目睹了阿勒奎帕是如何衰败的,家人们则为他讲起遥远的黄金时期的景象。

(编译:江帆)

评论