文|橙雨伞公益

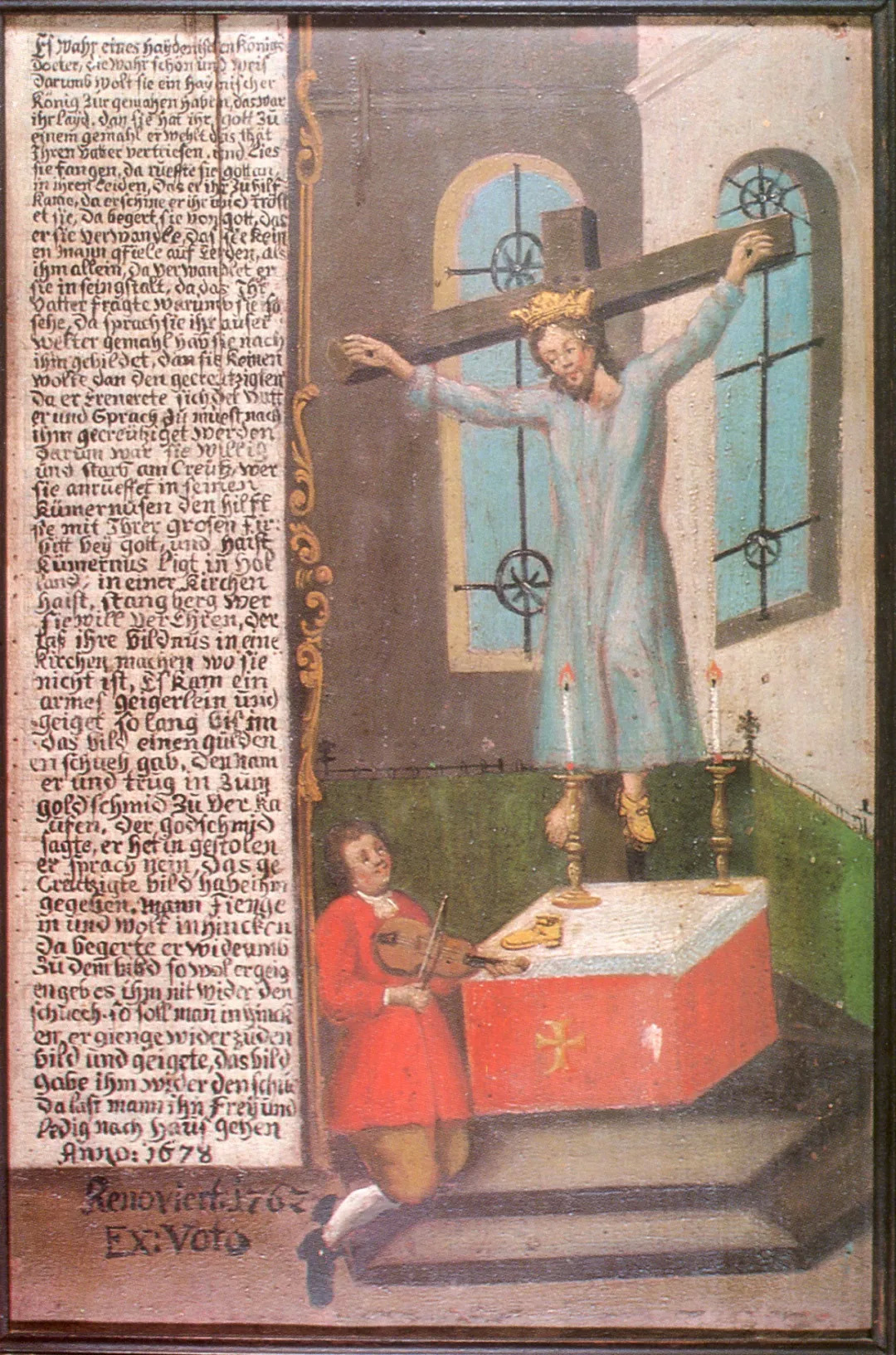

最近我在看书的时候,意外地被一幅画像给吸引住了:

画中主角是一个身材颀长、身着长裙的人,然而,TA却留着长长的胡子,呈现出雌雄同体的姿态。

更加特别的是,不知道是因为犯下了怎样的罪行,TA被钉在十字架上,像极了正在受难的耶稣。

出于好奇,我立刻去查阅了相关资料。这才发现,在西方的宗教文化中,这位“大胡子的圣女”名为圣威尔·格福蒂斯(Saint Wilgefortis)。

在中世纪晚期和现代早期,她尤其受到孕妇、士兵、囚犯、家暴受害人、乱伦幸存者和急于摆脱不良亲密关系的妇女等群体的欢迎,以至于《格林童话》第一版中就收录了她的传说。

自中世纪至今的千百年间,她都被全世界各地的教徒尊崇为受虐女性的保护者,但为什么她会留着大胡子呢?

“大胡子圣女”的抗争

在所有关于格福蒂斯的传说中,最广为流传的版本之一是这样的:

她本来是一位青春正好的美丽公主,到了适婚的年纪,父亲便命令她嫁给异教徒的国王,认为只有这种年轻有为,并且掌控一定权力的对象才能与自己的宝贝女儿相配。

然而,格福蒂斯不甘愿一生从此就走向“王子公主过着幸福生活”的童话式结局。

作为一名虔诚的基督徒,她曾经立下誓言,要终生保持贞洁,并打算将自己奉献给上帝。于是,她苦苦哀求父亲不要将自己推向这段不情不愿的婚姻中。

不出意料的是,她被拒绝了。

无奈之下,格福蒂斯只能转而向上帝求助,通过不断祈祷,她渴望得到非暴力的神圣干预,以便抵抗这种不幸的命运。

她的诉求得到了回应:

在某一个清晨,当格福蒂斯从睡梦中醒来时,她发现自己容颜大变:她在一夜之间突然拥有了足以令所有男性为之羡慕的、浓密厚实的胡子!

但这份男性气质的增添,对于一位年轻漂亮的姑娘而言,却有着致命性的打击,怪里怪气的容貌足以吓退所有的追求者。

最终,面对女儿这副奇怪、甚至是丑陋的面貌,格福蒂斯的父亲感到十分反感和愤怒,并将她钉死在了十字架上。

除此之外,格福蒂斯的遭遇还有其他不同版本的描述。

比如,相传她通过绝食的方式来捍卫自己的贞操。从这个角度来看,她也是最早的厌食症患者之一了,那些面部和身体其他部位的毛发,正是女性营养不良、内分泌失衡的常见症状。

这些故事大多带有几分寓言的色彩,但却并没有影响到格福蒂斯这一人物形象受到广泛的推崇和拥戴。

由于格福蒂斯在生前受尽了来自父权制的压迫,因此,她率先赢得了那些具有相同或相似经历的受害者的崇拜与追随。

受到男性残酷虐待、不想结婚却遭遇勉强与逼迫的女性,抑或拥有异于主流性取向的群体,都在她的身上收获了宝贵的女性力量。

在中世纪的时代背景下,她能够以一己之力对抗既定的社会性别身份、不平等的婚姻制度和扭曲的暴力与强权,会成为icon也不奇怪了。

荷兰文艺复兴早期画家耶罗尼米斯·博斯绘制的《圣威尔·格福蒂斯的殉难》。

荷兰文艺复兴早期画家耶罗尼米斯·博斯绘制的《圣威尔·格福蒂斯的殉难》。

走向现当代的格福蒂斯

然而,值得今人注意的是,即使格福蒂斯的故事确实带有一定的女权主义色彩,但在她的身上,仍然不可避免地留存着时代的烙印。

比如,有关她“圣女”的身份这点。

在大量相关宗教传说和祈祷书的集锦中,还有很多跟格福蒂斯一样的圣女,她们几乎都是完美女性教徒的代表。

很多女性圣徒在必要的时候,不得不选择自毁容貌,来排除情欲的纷扰,从而保护自己的贞操,就像格福蒂斯一夜长出来的大胡子。

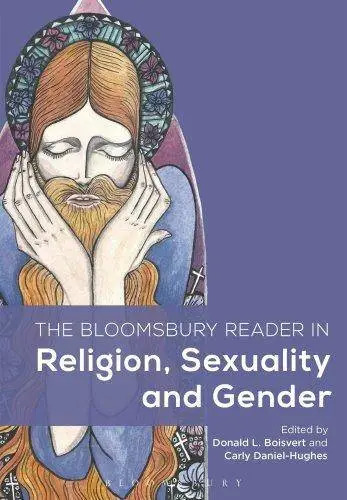

格福蒂斯出现在2017年《宗教、性和性别的布卢姆斯伯里读者》一书的封面上。

格福蒂斯的转变,不仅隐喻着一种圣女受罚的悲剧性,还有对自我原本的社会性别身份的否定。

在格福蒂斯殉道的过程中,她的胡子成了实现自我保护的最有力“装备”,她所依靠的仍然停留在模仿男性、或性别混合(gender-blending)的层面上。

以现今发展的性别观回看这个故事,会发现,格福蒂斯以舍去所谓“女性气质”的方式来抗争,本质上并没有脱离以男权去对抗另一种霸权的逻辑。

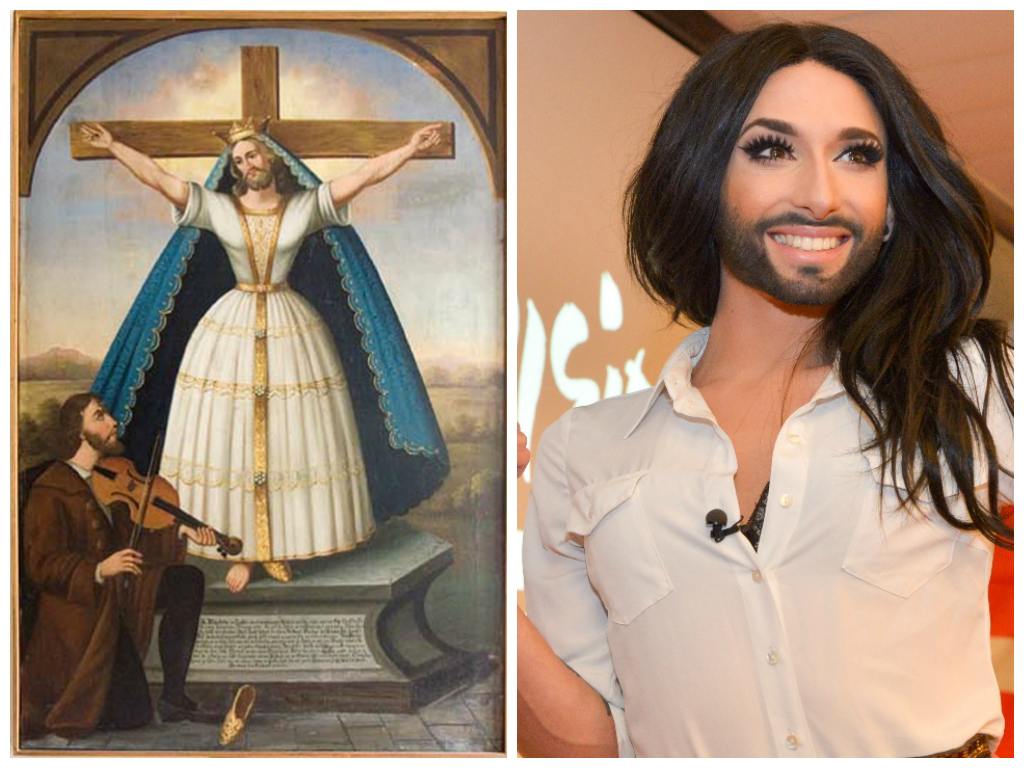

2014年欧洲电视大赛冠军康奇塔·沃斯特,因外貌与格福蒂斯相似,让一家展览格福蒂斯画像与雕塑的奥地利博物馆成为了旅游业的焦点。

2014年欧洲电视大赛冠军康奇塔·沃斯特,因外貌与格福蒂斯相似,让一家展览格福蒂斯画像与雕塑的奥地利博物馆成为了旅游业的焦点。

但是,格福蒂斯的故事仍让我收获了希望与启发。

不论是中世纪还是现当代,在婚恋问题上,女性始终面临着父权压迫的困境。很多时候,她们的诉求得不到基本的重视和满足,这一点,即便是圣女格福蒂斯也未能幸免。

另一方面,女性对自我的救赎却并非不可能完成,格福蒂斯的反叛便是一种方式。

尽管受限于时代背景,但我仍从她的表达与抗争中看到了主体意识的萌发和勇气,这样的精神让她的故事具有了超越时空的意义。

也许正因如此,她的形象才流传下来,其传说也通过种种不同的艺术表现手法,被赋予了全新的现实意义和社会意义。

比如说,格福蒂斯的形象被设计师沿用,出现在了Amazon和Etsy的T恤、连帽衫、明信片等等之上,这些周边在网络上都保持着不错的销量成绩。

这些周边中,格福蒂斯以“男女平等和保护的守护神”的形象出现。

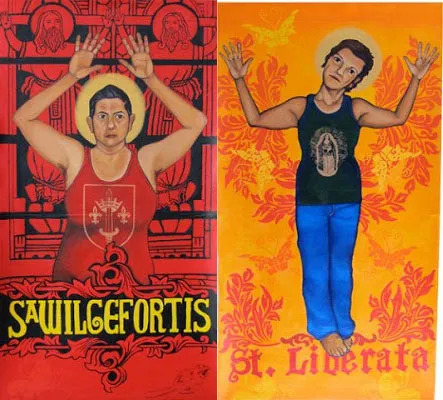

墨西哥裔艺术家阿尔玛·洛佩兹认为,格福蒂斯保护贞操至死不是因为信仰,而是因为她是女同性恋,通过拒绝女性化的外表来解放自己。

于是,在她的“酷儿圣诞老人”系列艺术作品中,格福蒂斯化身成了两位“具有男子气概的女同性恋”。

此外,在现代文学中,格福蒂斯也有不少“出镜率”。

加拿大作家罗伯特·戴维斯(Robertson Davies)的代表作《第五商业》(Fifth Business)中便提到了研究她的学者的故事。

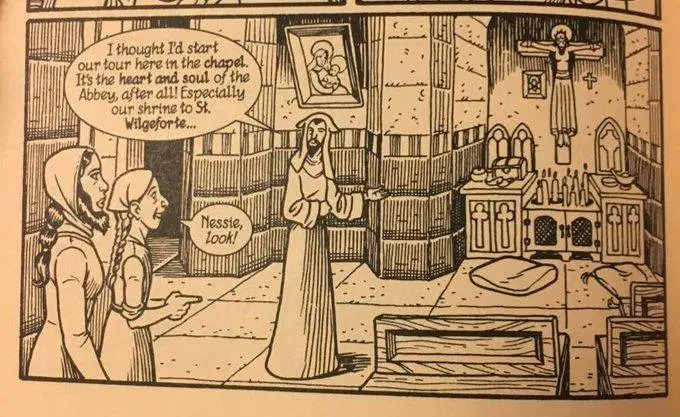

而图画小说《城堡等候》(Castle Waiting),不仅以她的故事为蓝本,还做出了大胆的改编:整个修道院里满是和格福蒂斯一样蓄着长胡子的女人。

这些例子,不光让格福蒂斯的故事进一步被人们所熟知,原本有着争议和局限的故事,也在改编和再解读中拥抱了更多的可能性。

评论