作者:华商韬略|华商名人堂 迟玉德

比马云大十岁的华商韬略|华商名人堂入选企业家汪建,1999年与马云同年创业,目标同样是开创一个前所未有的产业。如今17年过去了,马云已经登峰造极,被封为新任“国民财神”,而汪建依旧名不见福布斯,在2015年深商大会上,他甚至自嘲:“我是一个穷人,来这个场合不合适,我在深圳没房、没车、没西装,是一个‘深漂’。”

然而,没房没车没西装的他,却缔造了全球最大的基因组学研发机构和世界领先的遗传学研究中心——华大基因,该公司被媒体誉为“生物界腾讯”。

此外,华大基因还受到中央政府和深圳市政府以及国内外投资人的高度重视,甚至连美英法三国的武官都组团去华大“调查”了一番。去年年底,证监会披露了华大基因的IPO申请,其上市进程因此进入倒计时。

虽然,从其营业收入看,相比很多大企业以及汪建的宏伟梦想而言,华大基因现在还只是一家绝对的小公司。它所处的行业,也还处于爆发的前夜。但也正是其“小”与“前夜”,以及“爆发”后的“宏伟”,让人对它的未来充满了巨大的期待和想像空间。市场普遍预计,一旦上市,它将成为下一个被哄抢的大牛股,并直奔千亿市值。

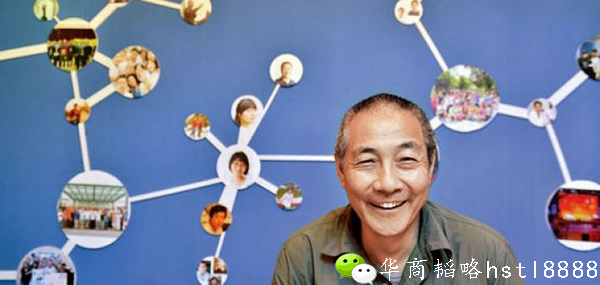

▲图注:华大基因董事长汪建

【1】深度聚焦一个领域

华大基因能取得今天的地位和成绩,首先源自于汪建二十多年来对基因科学的深度聚焦。

汪建1954年出生于湘西一个军人家庭,14岁到农村插队,“文革”结束后回城读书,先后就读于湖南医科大学医疗系和北京中医药大学中西医结合系。1988年,汪建赴美留学,先后在德州大学和爱荷华大学做博士后研究,1990年被华盛顿大学聘请为高级研究员,进行细胞分化与增殖相关性研究。

在美国读书工作期间,汪建就已开始接触并深入到基因科研领域。1994年回到国内发展后,他决定继续这一事业,并于1997年与杨焕明(院士,现为华大基因主席和华大基因学院院长)等基因组学专家投身于“人类基因组计划”。

人类基因组计划1985年由美国科学家率先提出,与“曼哈顿计划”(美国研制原子弹的计划)和“阿波罗登月计划”并称“三大科学计划”,目标是到2005年全部解开人体内约2.5万个基因的密码,同时绘制出人类基因的图谱。

参与“人类基因组计划”后,1999年,羽翼渐丰的汪建主导创办了华大基因,开始以产业化方式运营基因项目。之后,公司广泛涉足科技、医学、农业等领域,并拥有自己的基因研究院,其在《自然》、《科学》等国际权威刊物发表论文的数量居民营企业第一。

二十多年来,不管外面的世界如何变幻,汪建都从没有偏离基因科学领域,而且一直稳步向纵深推进。他对基因科学的执着到了某种痴迷的程度,在外面讲回到家还讲,逼得女儿给他定下一个规矩——在家里不准讲基因!

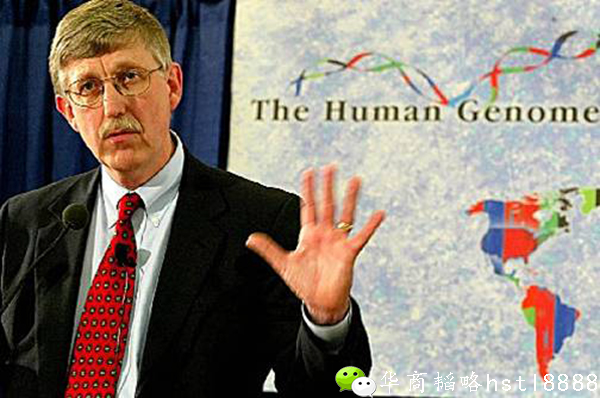

▲图注:人类基因组计划

【2】“傍政府”的两种方法

1994年,40岁的汪建决定回国发展,他此时已在基因领域有了充分的学术积累,但还没有一个可以大展拳脚的舞台。

不过在他回国时,国内相关领域的研究还没有启动,处于资金和人才两缺的状况。为了改变这一局面,他联合国内外同行大力游说政府,把基因科学与民族福祉及国家命运联系起来。

之所以选择“傍政府”,是因为基因科学在当时还是一个高冷的概念,知道的人很少,更没有什么商业应用。要搞这方面的研究,没有不计短期利益甚至不计利益的政府的支持是根本进行不下去的。而政府通过研究也认识到基因科学的战略意义,于是启动了相关科研项目。

1994年,中国政府启动“中华民族基因组中若干位点基因结构的研究”和“重大疾病相关基因的定位、克隆、结构和功能研究”;1998年又组建中科院遗传所,并在北京成立北方人类基因组中心,在上海成立南方基因中心。汪建也于1997年进入到体制内,投身于人类基因组研究计划。

此时,中国基因科学的奠基工作已基本就绪,只是在资源配置上还很是不足。为了能获得更多的科研经费,汪建和同事杨焕明干了一件轰动一时的出格事件:1999年9月1日,人类基因组计划第五次会议在伦敦召开,他俩在没有得到政府授权的情况下,就在会上宣布代表中国承接该计划1%的测序任务。

当时媒体将这一行为比喻为“造反”,汪建也自此留给媒体一个“土匪”的形象。这次“造反”行为的结果是政府拨给了他们5000万元项目经费,华大基因则借由这笔经费诞生,而此前他俩已做好了“不成功便成仁”的准备。

华商韬略|华商名人堂(微信公众号:hstl8888)则认为:汪建是个信仰“黑猫白猫抓到老鼠就是好猫”的人。对他而言,只要能发展中国的基因研究,可以用慷慨激昂、催人泪下的悲情方式,也可以用先斩后奏、匪气十足的“造反”方式,可以在体制内搞科研,也可以走出来办公司,哪个管用就用哪个。

▲图注:“一颗红心,两手准备”

【3】用理想和自由吸引青年精英

基因科学是一种前沿科学,需要大量具有智慧、热情和创造力的人才,这对汪建的选人和用人提出了挑战。

在华大基因,没上过大学或上了大学但没毕业是一种受到标榜的荣耀,其中“90后”高中辍学生赵柏闻(1992年出生,华大前项目负责人)就是一个极端的典型。

17岁那一年,赵柏闻到华大参加夏令营,由于老师出的题目对他太容易,闲极无聊的他便去跟汪建要任务,汪建派人给他出了一道数学+编程的大难题,想用这种办法支开赵柏闻。

谁知赵柏闻领到任务后,下午打草稿,晚上七点开始编程,凌晨就把答案交给了出题人。汪建得知消息后喜出望外,觉得这孩子正是他要找的那种人,于是又赶紧想办法拉拢。

他对赵柏闻说,“我们这博士生肄业有了,研究生肄业有了,本科生肄业有了,就是还差一个高中肄业生,你要不要来?”赵柏闻有一点心动,汪建就又紧接着补充:“叶剑英元帅说,自古英雄皆出草莽,大丈夫何患乎文凭?”

第二天赵柏闻就给父母打电话,宣布了辍学去华大工作的决定。

▲图注:1992年出生的赵柏闻

加入华大基因后,赵柏闻果然干了一件大事。他建立了一个名为认知基因组学的实验室,试图在成千上万个微小的基因变异中寻找可能阐明人类智力的生物学基础的规律。这是当时世界上这类研究中最大的研究项目。“我们都相信是智力使人类可以有别于其他物种,但是这个领域一直没有得到很好地研究——所以我们想,难道我们不该研究一下吗?”赵柏闻说。

这个项目也得到包括《连线》杂志、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》、《麻省理工科技评论》和《哥伦比亚广播公司新闻》等媒体的广泛报道,甚至引起一场关于“人造婴儿”可能性的全球性争论。谈到《华尔街日报》,华商韬略|华商名人堂(微信公众号:hstl8888)又要趁机塞点私货了。请看广告:

汪建并不是在宣扬“上学无用论”,而是认为传统教育是一种教授旧知识的教育,无论是教学内容还是思维方式都落后于时代,尤其不适合基因科学这种前沿学科。不过大学对于他和华大而言仍具有重要作用,可以帮助他们鉴别学生的智商,他们最喜欢招募的是名校大三的学生。

在吸引人才方面,汪建的手法主要有两个,一个是高扬理想,一个是给予自由。他每次去大学宣讲都先声情并茂地讲一通民族大义,让同学们感觉要是不进华大简直就是放弃了人生的追求和意义,而紧随其后,他的那些“肄业生”高徒就出来给学生们干脆利落地讲实惠,告诉同学们来华大基因:一、住房吃饭问题都解决了;二、还给一些补贴;三、免除在校考试义务;四、周围全是牛人,闲时大家可以一起玩游戏。

而新人进入到华大后更是感觉不可思议:公司没有门禁,没有打卡,没有KPI……总之,就是不像一家“正常”公司。

对于自己的这套另类管理,汪建在接受采访时曾表示,他最讨厌“管理”二字,因为“管”字的下边就是“官”,而一“官”就什么事都坏了。他认为自己的角色不是监工,而是平台营造者,他的工作是用长焦距的愿景去吸引人,用开放性的舞台去留住人,让每一个高手都愿意来华大狂耍一通,要是哪天觉得没意思了直接走人。

对于汪建的这种“另类管理”,华商韬略非常赞赏。

【4】来投资我当然欢迎,但把钱放下就可以走了

基因科技是一个很烧钱的项目,在前期尤其如此,因此吸引投资是汪建的一项极重要工作。但与一般的创业者不同,汪建在吸引投资方面对投资人始终保持着高冷的姿态,总给人一种“爱投不投”的感觉。他的名言是,你来投资我当然欢迎,但把钱放下就可以走了。

他不希望投资人插手项目研究,因为有些研究投资人一定不会批。他举过一个例子,华大基因在2008年参与了“国际大熊猫基因组计划”,花掉了两三千万元科研经费,而且看不到任何商业价值。别人问他“你为什么要这么做”,他就像一个老顽童似的地说:“我愿意!”

显然,这个答案不是问题的正解,它只是汪建对于正儿八经解释的某种疲倦,以及对于许多投资人过于看重短期回报的某种情绪宣泄。

“国际大熊猫基因组计划”是由中国、加拿大、英国、美国、丹麦等国的科学家提出的,意在通过对大熊猫基因组序列图谱的绘制,来从基因角度破解为何熊猫繁殖能力低下的疑问,从而使科学家有机会帮助在自然条件下,繁育出更多的熊猫,以及通过科学手段帮助大熊猫克服易患疾病的困扰,同时预测出未来它们进化过程中的样貌。

华大基因在2008年3月6日正式启动了该项目,到12月28日就绘制出首张大熊猫基因组序列图谱,并入选了当年的“国内十大科技新闻”。

这项科研成果对华大基因而言是一种荣誉,但就个案而言很难获得商业应用,因此被外界视为“不智”。但若切换到宏观角度来看,结论就未必如此了,华商韬略|华商名人堂(微信公众号:hstl8888)认为:

其一,华大基因脱胎于“人类基因组计划”,而那笔科研经费是政府给的,而且政府多年来一直都在支持华大。因此,华大从某种程度上肩负着“国家使命”,从事“国宝”大熊猫的相关研究也就成了题中之义。

事实上,除了大熊猫基因组计划,华大基因还在多种国家需要的时刻挺身而出,比如2003年非典期间,华大在20个小时内破译出四株非典病毒全基因组序列,为抗击疫情立下汗马功劳;2008年汶川地震期间,华大的疾控工作组赶赴四川地震灾区监测可能的突发卫生和传染病事件;此外,他们还深入到印尼海啸灾区做类似的工作。通过参与这些非盈利工作,华大基因一方面尽到了自己的国家责任,另一方面也为自己做了最好的广告。

其二,基因科学有内在相通的地方,大熊猫基因组计划虽然不能盈利,但其研究成果却有助于相关的其它研究,而那些研究可能带来商业回报。

不过,汪建并不愿意大篇幅地解释,他就扔给大家一句:“我自费,我愿意!”

因为这样的性格,汪建让投资人又爱又气,爱的是他拥有无可撼动的行业地位,气的是没有任何人能够左右他。不过大家最后还是选择投他。

2012年,华大基因为华大科技进行融资时,上百家大大小小的投资机构组队去其深圳总部调研,之后有超过20家机构在短短一年时间里扎堆进入,包括光大控股、红杉资本、深创投、云峰投资、景林资产、泰山投资、软银中国、盛桥投资等知名机构。

汪建拥有这样的底气,源自他带领华大基因走出了一条科技民用化道路,可以靠自己挣钱吃饭。

在2009财年,华大基因年营收达到3.43亿元,其中只有大约1/10是来自中央政府和深圳市政府的财政拨款,剩下的90%都是通过民用项目挣的。

华大的民用项目主要应用在医疗领域,包括产前检查和癌症防治,这些项目已推广到全国几个城市,通过与政府合作或直接面向个人的方式进行。

在产前检查方面,应用华大基因的技术可以在孕前、孕中和新生儿阶段发现各种出生缺陷,从而避免由此带来的家庭悲剧,而在癌症防治上,可以针对患者个体推出更具针对性的精准治疗方案。相关费用基本上都是一般家庭都能支付的,尤其是针对出生缺陷的检查,最低仅为一两百元。

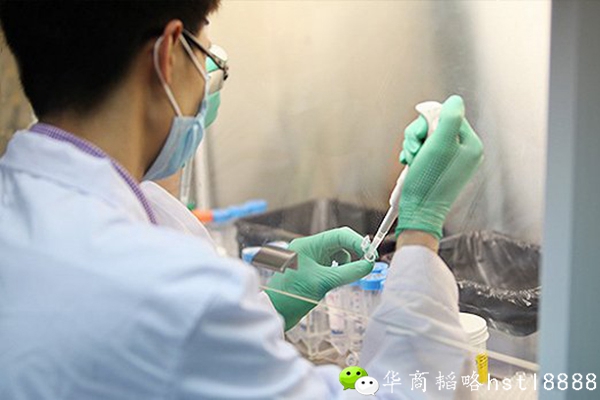

▲图注:截止2014年8月,华大医学已在全球范围内为近40万孕妇提供了无创产前基因检测(NIFTY)服务

基因测序原本是一种费用昂贵的服务,它之所以走向了大众,与一种高性能检测仪器的普及有关,而华大基因是其中的重要推手。

2006年,英国Solexa公司开发出新一代基因测序仪,可以让测序能力百倍增加,成本百倍降低。汪建得知这一消息后立马采购了一台,后来又追加了五台。之后,他便去国开行申请购买仪器的贷款,2010年年初获得6亿元贷款后,他火速从英国Solexa公司新东家美国Illumina公司购买了128台Hiseq2000,这笔订单也是Illumina迄今最大一笔订单。

有了这些仪器,华大基因的数据产出能力大幅提升,检测成本大幅降低,加上它的人力成本也低,因此大量相关业务奔涌而来。2009年时,华大的年营收仅为3.43亿元,而到了2010年,这个数字攀升到了10.37亿元,其后三年则稳定在11~12亿元。华大也从此被媒体称为“测序工厂”和“基因界的富士康”。

▲图注:“自己根基稳,才能对资本傲。”

【5】耍酷只是表,付出才是里

在公开场合,汪建总给人一种嘻哈搞怪的“老顽童”形象,再加上他长得也比较喜庆,让人感觉他在玩玩乐乐中就把华大基因搞大了。而事实并非如此,潇洒的背后是苦行僧般的修行。

2001年,华大基因与袁隆平院士等科学家启动了一个水稻基因组测序项目,项目的工作量非常大,而且耗资甚巨,高达2亿多元。由于与政府合作方面出了一些问题,华大获得的支持没有预期中那么多,项目做到一半时公司已经负债1亿多元,连员工工资都发不出来。

这时候怎么办,灰心丧气或者哭哭闹闹?汪建没有这么做,而是带领着团队在极艰苦的环境下完成任务。他们两班倒,每班12个小时,办公桌旁就是行军床。

为了节省开支,汪建带头吃苦,每天晚上的伙食就是稀饭,多数时候连咸菜都没有。此外,老员工基本不领工资,特别困难的年轻员工会领1000元,而汪建本人在2008年之前没有从公司领过工资。凭着这股精神,华大人把水稻项目做成了,中科院领导视察时说:“你们这支队伍很顽强,你们打赢了,谁也打不过你们。”

捱过这段艰难岁月后,华大人的日子慢慢好了起来,但依旧保持着艰苦奋斗的作风。比如到2010年时,华大的财务状况已经非常好了,但公司上下依旧加班加点,每天凌晨一点公司依然灯火通明,主要负责人都在。

汪建在公司业务好转后也没有奢侈起来,作为一个董事长,他在公司甚至没有一个单独的办公室,而是使用和所有人一样的格子间;他和普通员工一样租房住,甚至还曾对员工说:“哪天你们还没有住房,我有好住房,你们把我杀了就完了。”

可以说,汪建领导的华大人具有一种圣徒般的奋斗甚至牺牲精神,但他却不喜欢把自己描绘地很悲情,反尔是尽可能地将自己的处境喜剧化,带领团队苦中作乐。

比如有一次,华大监事陶明发现汪建的背驼了,头发也白了一大片。一般人听到这话都会哀叹一声,然后来上一句“老了”,而汪建的第一反应是把腰一挺,然后问陶明:“你说我(头发)染个红的好不好?”

【6】另类营销法:塑造一个人见人爱的“土匪”形象

汪建为华大基因设定的发展四部曲是:科研服务、科技服务、医学服务、人人服务。

其中,前两者是针对机构的业务,后两者是针对大众的业务。他更重视的是后两者,并预测这个市场的容量高达万亿。

按道理讲,要做一个大众市场的业务,你怎么也得打广告吧。但你几乎看不到华大的广告,华商韬略|华商名人堂(微信公众号:hstl8888)也只找到了一个很老的5分钟官方宣传片。

造成这一现象的主要原因是,基因技术的医学应用目前还面临一些伦理和法律障碍,没办法大张旗鼓地搞。比如说,目前最大的一项应用——产前检测,由于它是对新生儿出生缺陷的检测,会涉及“选择生命”的问题,是否正式放开政府非常犹豫;再比如,对癌症的防治可能会提出一种突破现有医疗传统甚至法律的治疗方案,在这方面尚没有新的立法,更何况“医闹”在今天如此盛行。

但无论如何,要开拓这个市场,都必须让一般大众都能了解基因技术的功能和费用,让人们对这项服务充满期待,甚至推动相关立法。要怎么实现这一点呢?

汪建的办法是参加各种热播娱乐节目,比如《波士堂》、《百佬会》和《开讲啦》,在这些节目上科普基因科技民用化项目,甚至不惜在这期间娱乐自己,比如,曾经有人说他是“土匪”,他就干脆把自己塑造成“土匪”形象。

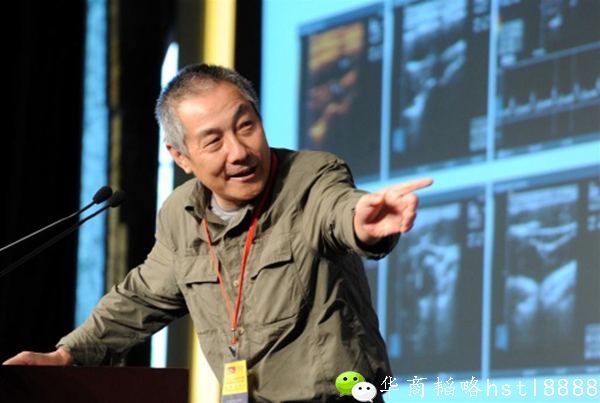

▲图注:汪建参加央视《开讲啦》

在节目中,汪建简直不像一个企业家,而像一个脱口秀主持人,把观众一会逗得开怀大笑,一会弄得潸然泪下,一会又激得其他嘉宾想要跟他干起来。他是一个制造冲突的高手,而制造冲突的办法就是坚定地反传统,用他的话讲就是——我不守那些规矩!

举几个例子:一般人都宣扬要考大学、好好读书,他就宣扬辍学没事、大丈夫何患无文凭,尽管他本人就拥有很高的文凭;一般人都认为一家生物科技大公司的人应该西装革履,他就说那都是装相,领带这种东西不但不体面,而且是工业时代留下的落后遗迹;当主持人称赞他将改变世界,他就直言反驳“我最讨厌‘改变世界’这种说法,我们只是在造福人类”。

2010年,他带着华大旗帜登上了珠峰,主持人夸他“征服了珠峰”,他就赶紧打住主持人的发言,说“我可不是征服了珠峰,我是气喘吁吁爬上去的,那感觉就跟女人生孩子一样——又难受又后悔,发誓这辈子再也不要来了。”

▲图注:汪建登顶珠峰

除了斗嘴外,汪建还喜欢在现场跟别人PK,比如他在《开讲啦》与小他22岁的主持人撒贝宁PK做仰卧起坐,在《百佬会》跟一个批评华大美国公司是“劳动密集型企业”的女嘉宾PK辩才,并利用现场气氛迫使对方喝下他现场开过瓶的二锅头。

当《开讲啦》的年轻嘉宾对他不看重钱财的财富观表示质疑时,他就干脆推翻主流财富观,劝大家追求更精彩、更健康的人生,理由是任何物质超过需求后就没用了,而且会带来许多麻烦,最后还不忘升华一句:“年轻人过于现实,是一个民族衰败的开始。”

不过,无论怎么调节气氛,他都不会忘记自己的来意——做广告。在每一次参加节目时,他都会巧妙地把观众引导到“基因科技民用化”这个命题上来,试图用各种故事、视频和数据引起人们对基因科学和华大的关注。

在参加《百佬会》节目时,汪建甚至一度抢了主持人袁岳的位置,说“我替你主持一会,我担心你这个收视率啊”,借机营销的心思溢于言表。

▲图注:汪建参加创业励志脱口秀《百佬会》

【7】下一个被哄抢的“独角兽”?

目前,华大正在紧锣密鼓地筹备A股上市事宜。这次上市并非整体上市,而是将旗下华大医学和华大科技分支上市。2015年8月,两大分支完成合并并提交了IPO申请,而证监会也于12月18日在官网披露了招股书申报稿。

华大基因IPO的新闻见诸报端后,有媒体称它将称为“生物界腾讯”,是近几年来最受关注的“独角兽”之一,在未上市的情况下估值已接近200亿元,而业界普遍预计,在全球最大以及精准医疗等一系列光环与火热题材的支持下,华大一旦上市,将有望突破千亿市值。

不过,也有媒体指出华大基因近几年来的业绩并没有出现突破性增长,其招股书申报稿显示:华大基因在2013、2014和2015年1-6月份的营业收入分别为10.47亿、11.31亿和5.65亿元(上半年业绩)。

而华大自己人也对现状保持着清醒,华大医学执行总裁尹烨在接受采访时曾说,“生物产业当前规模连海都不是,最多是个湖”,一份行业数据也验证了他的这个说法,这幅图表显示2015年基因测序服务的市场的总规模只有30亿元,据预测到2020年才会达到100亿元。

▲图注:基因测序服务市场数据

很显然,华大基因目前的市场空间,尚没有办法和与他同年创业的马云催生的电子商务产业同日而语,而在短期内,也很难一下子扭转窒碍行业发展的法律和观念,因此摆在汪建和华大基因面前的任务还很重,要继续走的道路也还很长,但几乎无人怀疑,未来就是他们的。

只不过,现在还不知道,这个未来什么时候来。

本文作者:华商韬略·华商名人堂 迟玉德

【版权声明】:版权归华商韬略所有,禁止私自转载,如需转载,请联系原作者获取授权。

评论