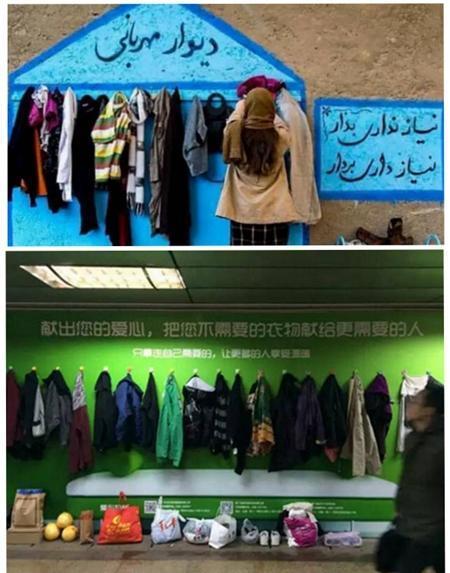

伊朗“友善之墙”与厦门的“爱心墙”

去年年底,伊朗“友善之墙”在各大社交网络刷爆了屏,这种简便易行的公益形式迅速流传开来,在中国,也有很多城市效仿友善之墙而发起了“爱心墙”行动。

可是,爱心墙的进展却不尽如人意,昆明爱心墙启用不到10天变成垃圾场,在全国其他城市,爱心墙面临着需要报批、影响市容、脏乱差化等诸多问题,一些城市的爱心墙已经被被叫停,但也有一些城市的爱心墙得以保留,并在管理的各环节加强了措施,比如厦门在各方面就是做得比较好的。

在知乎上,有一位用户询问道:

“爱心墙在中国会变成什么样的所在?能否长期存在?”

我想,在回答这个问题之前,需要对“长期”进行再定义。如果一年、两年算是长期,那是有可能的。但是更长远地来看,三年、五年、甚至更久呢?任何一样事物在这么长的时间段里都很难保持一成不变,要么更好,要么变坏,所以爱心墙就只有两种可能,要么是被废止,要么“转型升级”、形成更高效、更合理的公益组织形式,毕竟,爱心墙只是一种过渡形式,本身就不是一种适合长期运行的组织形式。

那爱心墙升级进化的形态可能是什么样的呢?

美国的“慈善超市(Goodwill Store)”是一个非常值得借鉴的范例。

慈善超市(Goodwill Store)

慈善超市起源于美国的“好意慈善事业组织”(Goodwill Industries),它是非营利机构开办的一种免税“公司”,成立于1902年,总部设在洛杉矶,分支机构遍布美国各地,并在世界37个国家中有会员。

慈善超市的主要业务是接受、处理、销售市民们捐赠的旧物,并用销售这些物资得到的善款为残疾人、失业者等兴办各种类型的福利工厂、职业培训机构和就业安置场所。

在美国长居的人,对慈善超市应该是比较熟悉的,尤其很多第一代移民的华人,初到美国时生活拮据,很多人都是光顾慈善超市的常客。而新移民同残疾人、失业者一样,也是慈善超市的主要救助对象之一。

慈善超市与爱心墙,有很多相似之处,比如二者的运作基础都是基于旧物的再利用、福利救助对象也都是城市中的弱势群体,但将二者比较一下就可以看出,组织和管理形式都较为松散的爱心墙,本身便具有很多“先天”不足;而市场化、系统化运作的慈善超市,在各个环节上不断优化,整体效益也得以大幅提升。

下面就简单对比一下慈善超市各方面的优越性吧:

基础设施优化:

显而易见,爱心墙设施简陋,所以缺点也很多:

比如容纳空间有限,捐赠物品一多,则需要另辟仓储空间;展示空间也有限,受助者的选择余地有限;不能防雨、防灰,即便很多爱心墙选择在了地下通道等有所遮蔽的地方,但这并不是全部,仍然有很多爱心墙“素面朝天”,以至于有些捐赠的市民顺带也捎上了塑料袋,给套在了衣服上;接受品类受限,仅有挂钩会限制很多品类的接收,有些物品只能放在地上,或者需要另外设置收纳架。

而慈善超市的大型商店环境、宽敞空间,容纳和展示都不再是问题,品类也不再受限,慈善超市里,电器、家具、衣服、日常用品应有尽有;而且其一般采用“前店后厂”模式,前面是商店,后面是捐赠物品的处理维修车间和工厂,便于对物品进行包括分类、清洁、维修、包装等一系列工作。

物品分门别类、陈列整齐,并打上价签,所有这些看上去和普通超市没什么不同

效率提升:

爱心墙:流通效率低,尤其在捐赠物品的收集上,由捐赠人单独、自行前往爱心墙所在地址放置衣物,费时、费力、低效。

慈善超市:批量化、整合式的物品接收方式,流通效率高。

慈善超市在美国很多居民区和商业区都设有一款名叫“goBin”的智能自助捐赠箱,捐赠人选择离自己最近的网点、将物品按照分类放置即可,省时省力。在向goBin完成捐赠后,人们可以通过Emai拿到捐赠收据,还可以了解到他们的捐赠是如何帮助到他人的。当容量饱和之后,goBin的内置传感器就会通知慈善超市的工作人员来清空一下,而凭借其“内部车辆调度系统”,工作人员可以在5分钟的时间内便完成这项工作。

Goodwill的自助捐赠箱

价值提升:

爱心墙,捐赠人捐赠的是衣物,受助人领取到的还是衣物,仅仅是完成资源从闲置方到需求方的转移而已,物品(即资源)本身的价值并没有发生变化。

而慈善超市引入市场机制,通过将资源进行转化(把接收的捐助物品通过销售转化为货币,而有了货币,就可以做更多、更有价值的事情,包括兴建福利工厂、职业培训机构和就业安置场所等等),由此实现了资源价值的提升——受助者不再是仅能获得免费/低价的实物,还能获得更利于其长远发展的就业机会、职业技能等,这是从“授人以鱼”到“授人以渔”的变化。

这是爱心墙与慈善超市各自公益理念最关键的一点不同之处。

我们可以回溯一下,早在1902年,青年牧师埃德加?J?赫尔姆斯(Edgar J.Helms)开始他的“好意”慈善工作时,他和伙伴们在富人街区挨家挨户宣传,鼓动他们捐赠闲置衣物,而后训练和雇佣失业人员将其修复,再分发给需要帮助的人。从一开始,他的核心理念,便是强调捐赠的物品可以被售卖营利、而所获善款能用于支付那些帮助修缮的工人工资。所以Goodwill创立之初,便具备了自身“造血”的功能,这是它能够长期存在和发展的基础。

受益群体扩大:

爱心墙:仅仅惠及受助群体,而其中参与管理的人、捐助者都没有其他回报。参与管理的工作人员往往是自愿付出时间和精力,而这些付出是没有物质回报的,也因此难以保证其管理工作的持续性和稳定性。

而捐助者(包括其他公众)除了他们自己也许偶尔愿意“物物交换”、从爱心墙上取回一件衣物之外,并没有别的反哺途径。

慈善超市:除了受助者,整个链条中其他环节的人也都能从中受益,没有人是纯粹的奉献者。

工作人员:有稳定的岗位和收入。而且,很多工作人员原本就是受助者(残疾人、失业者等)。捐助者以及公众:可以获得性价比高的、免税、低价商品,环保人士还能在此挑选到更符合他们生活理念的物品。

慈善超市为社会提供了大量工作岗位。根据2014年的统计数据,慈善超市在美国和加拿大店面总数超过3000家,营业收入达到53.7亿美元,其中83%直接用于项目资助。与此同时,慈善超市提供了31.8万个就业岗位以及总计8900万次的雇员及社区服务,超过2640万人得到了就业培训。

慈善超市的长期存在,还有助于提升整个社会的环保和互助意识。发展了一百多年的慈善超市,早已将环保和公益的理念融入美国公众的日常生活,对他们来说,捐赠旧物就像柴米油盐酱醋茶一样简单,和其他的生活习惯一样没什么不同。光顾慈善超市的人也不都是穷人,很多热衷时尚的年轻人也会经常去淘淘低价货,然后将服装搭配的视频分享到网络上。当各种不同的人都会去慈善超市买东西时,光顾慈善商店就不是穷人的“专利”,不会伤及人的自尊心。

美剧《破产姐妹》里,Caroline和Max到Goodwill store淘旧货

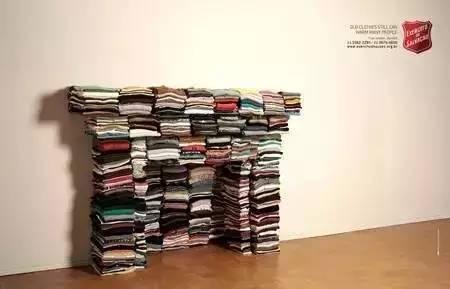

除了美国的慈善超市(Goodwil),比较有名的慈善商店还有英国的救世军(The Salvation Army)、乐施店(Oxfam),其中乐施店在全英就有超过800家分店,而全英国的慈善商店更是高达7000多家。

顺带提一下,救世军(The Salvation Army)在全球117个国家都有分店,并且早在 1916年就来过中国,不过据说1951年被赶走了(为什么被赶走呢?感兴趣的朋友可以自行搜索看看:),不过现在香港和台湾都有Salvation Army分店。

Salvation Army的公益广告

乐施店的模式与Goodwill相似:免费接收市民捐的二手物品,经过处理后低价出售,所得款项除了支付房租和人工费,剩下的都用于慈善。当然,账目是有人审计的。政府也同样在税收政策上给予支持的支持,所有的乐施店都是免税的。

英国的慈善商店历史更为悠久,早在狄更斯生活的时代,这位大作家便在作品中写道,他有个习惯,就是去慈善商店买衣服。这样算来,慈善商店在英国已经有超过200年的历史了。

北京一家位于西直门的慈善超市

在中国,其实早在2002年,已经有一些地方开始尝试慈善商店的模式。

2002年,沈阳成立“扶贫超市”。2003年5月,上海第一家慈善超市在镇宁路开业,同年8月,北京市第一家爱心超市在朝阳区高碑店成立。后来,慈善商店遍及全国各地,据《华夏时报》报道,截至2012年底,我国建立的慈善商店已达9053家。

可是经过这些年的发展,这些慈善商店呈现普遍衰败的景象:被公众淡忘、少为人知,门可罗雀;商品种类稀少、售价甚至还高于市场水平;有的超市关门营业,购物需顾客叩门;有的超市缩短营业时间,周末不开门,甚至一周只开一次门;还有的超市已经退化为功能单一的捐赠站点……

导致这些问题的原因,除了没有建立起完善的市场化运作机制之外,也有大环境尚不成熟的原因:公众对二手物品的接受度较低、公益意识和环保意识还普遍比较淡漠。在过了慈善商店成立初期、公众“扎堆参与”的喧嚣期之后,便无以为继了。

也有极少的慈善商店发展得还不错,比如北京朝阳区五环外皮村的“同心互惠公益商店”、 北京顺义后沙峪优山美地的众爱慈善商店(Roundabout China)、广州中山大学校园里的“有爱慈善商店”等。这些民办慈善商店,虽然得以维持生存,甚至小有发展壮大,但是他们对于整个社会的影响,还微乎甚微,相比起国外将“公益融入日常生活”的常态化,我们要走的路,还有很远很远。

【附】媒体采访(节选)

北京晨报:慈善超市发展是否还存在难点?

石思良(北京市接受救灾捐赠事务管理中心副主任):一是创建工作的资金不足。门店改造、设施设备购置、人员培训等都需要前期投入。超市运营初期,人员、水电等成本也需要一段时间才能实现回笼,需要政府给予一定资金支持。按民政部指导意见,建议每年从市级福利彩票公益金中拿出一部分资金支持本市慈善超市的创建。

二是法人注册存在困难,税收也需要政策支持。慈善超市需进行工商企业注册或民办非企业单位登记,目前有的慈善超市(爱心家园)的产权或协议不是很清晰,在进

行法人注册时遇到很大困难,需要相关部门给予政策上的扶持。另外,也希望税务部门为慈善超市提供更多的减税免税或定额税收的支持。

三是宣传力度不够。二手物品买卖在国外很普遍,但在我国,老百姓对二手物品的购买不太认可,这就导致慈善超市收捐物品义卖的流动性不大。建议加大宣传,增强慈善氛围,树立环保意识,让大家把闲置不用的物品捐出来进行循环再利用,倡导节约型社会理念。

---------

《华夏时报》:慈善超市在中国虽然已经走过了10年光阴,但现在发展得却并不尽如人意,很多慈善超市经营惨淡。

何莉君(美国印第安纳大学礼来公益慈善学院博士):我觉得根源就在于公益的理念,即是以救济的方式还是以发展的眼光去帮助别人。我看国内慈善超市的运作理念更多的是停留在前者,对受助者的尊严以及能力的提高有所忽略。应该从传统的施舍转型到以人的发展为核心的慈善理念上来。是否可以考虑把慈善超市的“慈善”、“爱心”等去掉,更多地趋向商业和社会企业型的运作。有时候,“慈善”一词,会让人们产生一些负面的文化心理。

另外,慈善超市的发展还可从外部的营销理念出发来拓宽潜在的消费者市场。美国的慈善超市会把目光盯在好多人群上,比如说学生、移民、低收入人群、环保主义者(崇尚物品的二次利用)和怀旧的人,等等,他们会根据这些人的不同诉求,而做不同的营销宣传。

当然,更值得注意的是,在政府主导的慈善业发展模式下,慈善超市容易产生路径依赖,独立性与自主性发展不足,却不断派生出依附性和官僚性。这种特点在很多慈善超市的运作上都有体现。而且,志愿性、民间性的慈善超市在竞争的环境中更有利于商业模式的创新和突破,有利于社会问题解决的创新。

评论