文丨环球老虎财经

过去的一年里,随着银行理财亏损、兑付危机等事件频发,银行理财稳赚不赔的形象已经在一大部分投资者观念中逐步淡化。

去年11月,某大型商业银行代销的滚动发行资管产品出现兑付危机,原因系产品底层资产现变现困难,导致产品无法进行按期兑付。更早的,去年6月,受到债市大跌影响,部分股份制商业银行的固定收益类理财产品出现数天之内净值大幅下降的情况,平安,招银,工行,建信,中信等大行成立时间较短的理财产品都出现了比较大规模的净值破“1”现象。

作为背景,在2020年疫情滋扰之下,原本计划于2020年完全实施的《资管新规》被延后至2021年底,但其影响力仍然在迫使一大部分的理财产品主动转型。但是至今为止,还有一大部分产品打着“保本保息”的名头募集理财资金,而这些产品非常容易在2021年出现投资者意想不到的风险。

为什么如今保本保收益的理财产品越来越少?而2021年对那些原本平稳运行的保本保收益产品,为什么又会蕴含较大的亏损隐患?

为什么保本保收益不灵了?

想要了解为保本保收益为什么不灵,先要明白为什么银行理财可以保本保收益。

我们知道,购买一个理财产品其实相当于委托金融机构为自己配置一个资产组合。这个资产组合里有票据,有国内外发行的债券和股票等等。这些风险收益不一的资产在理财产品存续期间通过不同表现为投资者提供一个组合收益,其或赚或损都会综合体现在产品收益水平上。

既然组合风险收益不一,为何产品却能保本保息?原因在于投资者购买的理财产品本质可能是一个资金池产品。

资金池相当于一个银行用于购买多种资产的蓄水池,这个蓄水池里面可能包含着1个月,3个月,12个月等期限长短不一的理财资金,其收益率普遍在3~5%左右。然而这些资金会借助一些所谓的“通道组合”,被投资到期限在3~5年的非标准化资产中,而这些非标资产的利率往往在7~10%以上。

我们知道,不管是借贷还是固定收益理财,产品期限越长,风险越大,预期收益就越高。但是在《资管新规》落地之前,商业银行通过向投资者发行较为短期的银行理财产品,再用短期资金投资长期非标资产,从而赚取利息差价,让产品的风险收益一度处于非常混乱的状态。

显然,由于理财产品的收益率实际上和非标资产的利率不完全挂钩,所以在理财收益上,实际是银行“想给你多少就给你多少”,而其最终呈现出的结果是绝大部分理财产品最终收益恰好为预期收益,因为短期产品需要募集新资金承接非标资产,所以银行更愿意为理财产品支付足额本息,以方便后续理财产品续发。

现在问题来了,某位“接盘侠”购买了第十期预期收益为3%的“XX”银行理财产品,但在投资者持有产品期间,这个非标资产突然“爆雷”了。而这个“接盘侠”实际在仅获得3%的无风险收益情况下,承担了10%以上产品的违约风险,这就是期限错配和底层资产不清晰所以引发的击鼓传花效益。

如今《资管新规》框架下,期限错配和多层嵌套的玩法即将终结,通道隐匿底层资产的方法被抽丝剥茧。然而雷厉风行的整改无异于对银行理财市场进行“休克式”疗法,一定程度会崩断一些非标资产的资金来源,形成大规模的企业资金断供和商业银行存续危机。所以《资管新规》在2016年落地后并未马上要求所有产品落实,一方面监管层允许银行在2020年过渡期渐进式整改,一方面则推动大型商业银行开办理财子公司,落实理财产品”风险收益匹配“的大原则。

不过,在偌大的理财市场,总有玩资金池骑虎难下,无法完成整改而出现“爆雷”的金融机构。

去年5月,一则四川信托“资金池”TOT产品被暂停的消息在业内流传。四川信托是TOT信托发行规模最大的信托公司之一,旗下TOT产品收益率在8.3%-9.5%左右,高于市场水平。此后6月,购买了四川信托TOT产品的杭锅股份公告其购买的TOT产品无法兑付,证实了前述传言。

今年2月,四川信托第三大股东宏达股份发布2020年度业绩预亏公告,预计2020年将亏损10.6亿元至15亿元。另外,2020年1-9月权益法核算宏达股份已确认对四川信托投资收益-2.6亿元,预计对四川信托2020年第四季度的投资收益和减值为-8亿元至-12亿元。四川信托也成为了在《资管新规》框架下未成功转型而炸锅的地方金融机构。

理财产品净值转型,小亏不完全是坏事

如何避免类似四川信托类的事件发生在自己身上,监管层的方法是推动理财产品由“摊余成本法”计算向“市值计算”的方式转型,其实本质是让投资者承担应该承担的风险,避免”最后一棒“承担所有产品风险。

那么什么是“市值法”和“摊余成本法”?

“市值法”其实很好理解:即某个产品组合在某个特定时间的结算价计算产品总市值。当前绝大多数基金类产品使用的都是“市值法”,因其更直观,能通过“市场无形手”及时反映产品的风险。

但是,仍然有一大部分的理财产品使用“摊余成本法”计算产品净值。这又是为什么呢?

其实,在庞大的固定收益市场,一些比较偏门的城投债,信用债,甚至是私募债,计息的资产支持证券与非标资产都是没有交易的。在没有交易或者是交易量极低的情况下,债券的市场价格是无法得到公允评价的,这时候,“摊余成本法”是比市值法更直观,更高频的收益呈现方式。

那么“摊余成本法”是如何统计产品净值的呢?如果一只资管产品认购了一份票面价格100元,票面利率是10%的债券,那么在持有“半年”以后,如果不考虑剔除利息税的问题,这只债券的摊余成本法计算的债券价格就约等于:

100元+(100元*10%)*0.5年=105元

那么摊余成本和市值计算最大的区别是什么?显然,摊余成本法计算的产品净值,只包含了票面利率和票面价格两个要素。相比市值法,摊余成本法对于证券在存续期间的风险和市场预期的变化没有直观的反映。

我们知道,“风险”在理财行当里属于一个中性词儿。“风险”能带来意想不到的损失,但更多的时候却能带来超额收益。所以可怕的不是“风险”,而是无法感知风险。

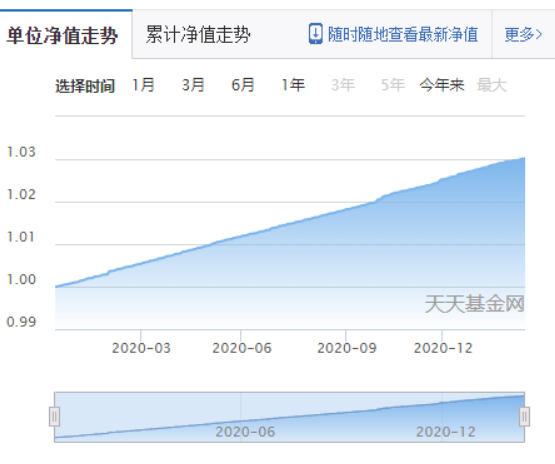

2019年,嘉实基金发行了一只规模达到200亿元的“嘉实安元39个月定期纯债基金”。由于这只纯债基金使用摊余成本法计算基金净值,该基金从成立以后的净值波动就非常的平滑。

嘉实安元39个月定期纯债基金净值 来源:天天基金

从债券持仓来看,这只摊余成本债基大量持有国家政策银行债券和国债,这些品种的违约概率接近于零,加上基金以持有债券到期配置方式为主,摊余成本法非常适合此类基金的净值估算。

但是,部分债券基金就不那么适合摊余成本法了。

今年1月,在支付宝平台出售的嘉实基金数款专户产品在长期净值稳步走升的情况下突然大幅下跌11%。而对于下跌的原因,媒体侧面求证实则为嘉实基金在1月在上交所固定收益平台折价出让了深陷危机的华夏幸福债券所致。虽然事后华夏幸福债券在二级市场的价格一度进一步下跌,嘉实基金专户产品的及时卖空华夏幸福债也成为了“神操作”,但摊余成本法难以及时向投资者提示风险的缺点,其实依旧在此事件中充分暴露。

2021年,避免所谓的“保本保息”

那么为什么我们又特别要注意2021年?

作为背景,在2020年疫情滋扰之下,原本计划于2020年完全实施的《资管新规》被延后至2021年底,但其影响力仍然在迫使一大部分的理财产品主动转型。相关数据显示,2020年以来,银行保本理财产品正在加速退出,多数银行相关产品到期后不再滚动续发,少数银行甚至直接开启未到期理财产品“强退”模式,包括交通银行、兴业银行和邮储银行的银行保本理财产品已宣告彻底清零。

然而这些“大行”实现类资金池的滚动产品“清零”其实并不意外,因为大银行有更多的方式实现对滚动产品底层资产的承接,比如新发净值型产品承接,比如通过委外方式将底层资产向委外类专户产品平移等,都可以实现产品从资金池向净值型产品的过渡。

而且,老虎财经了解到,2020年两起市场较为关注的固收理财亏损维权事件中,均有发行方试图接洽投资者希望补足亏损差价的情况发生。虽然这种私下签订的补偿协议的行为,一定程度与监管层对理财产品打破刚性兑付目标相悖,但绝大部分大型金融机构还是愿意以此类方式息事宁人。

但是,对于一些在2020年底尚未完成转型的保本类产品而言,缺少产品转型的资金支持,底层资产变现困难,这些不易转型的理财产品所包藏的隐患其实远高于那些转型比较方便的理财产品。而且要命的是,2021年,这些尚未完成转型的产品,依旧打着“保本保息”的名头募集资金,其本质上改变不了保本保息类产品资金池的本质。

随着资管新规过渡期一次延后,大部分分析人士认同这样一个观点——2021年资管新规过渡期将不会再度延后。而在这种认知下,2021年对于保本保息理财产品将是严格意义上的最后一年。届时,那些发行保本保息产品的金融机构会如何妥善处理最后一棒的产品风险收益,对于很多从业者来说仍然是未知数。

而对于投资者而言,多年资金池产品累积的风险无疑将在2021年集中释放。在这样的大背景下,避免保本保息产品,可能是投资者务必要在2021年做的功课。

如果你喜欢这篇文章,可在摩尔金融APP或摩尔金融官方网站moer.cn看到更多个股、盘面走势分析及投资技巧,也可在新浪微博、微信公众号、今日头条上搜索摩尔金融并关注。

评论