1958年6月中旬,亨利·卡蒂埃-布勒松抵达北京,6月26日,中国摄影学会主席石少华设宴招待这位来自法国的同行,学会副主席张印泉等出席。

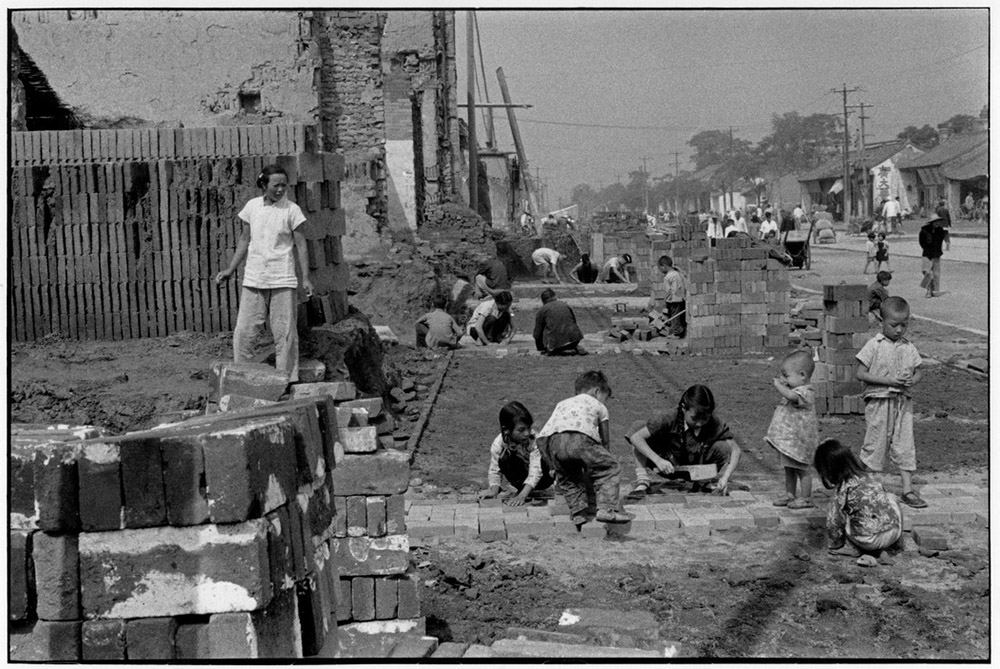

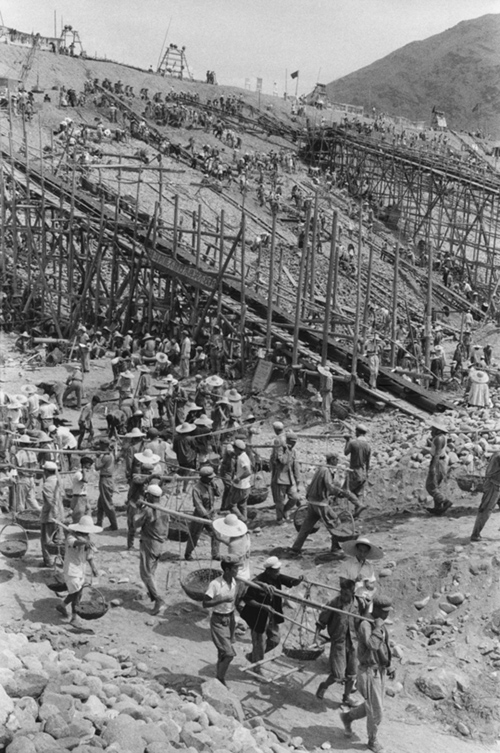

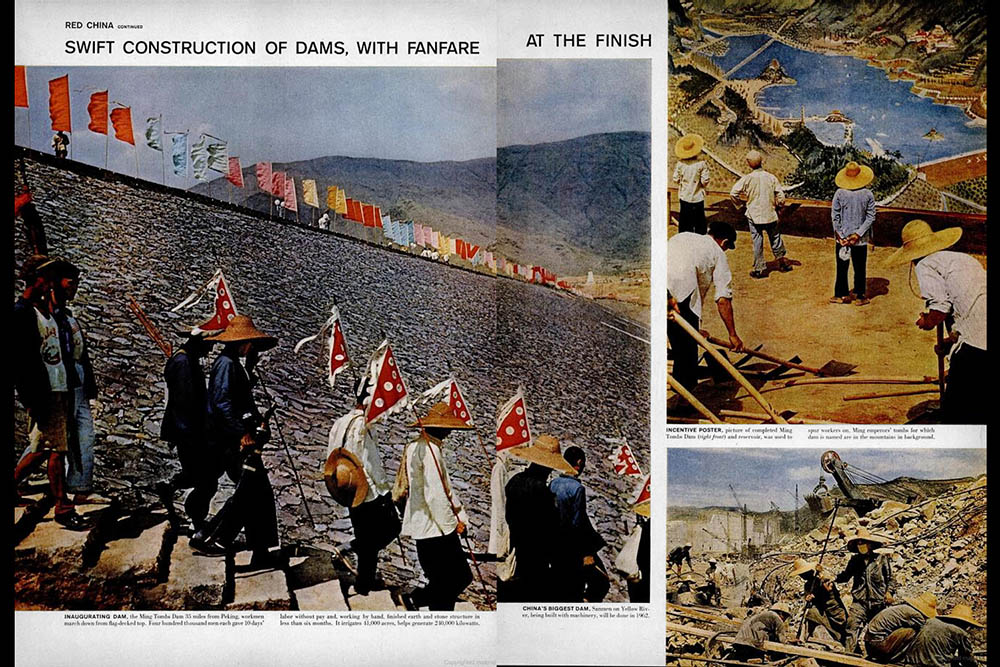

此前的6月20日,中国摄影学会副秘书长陈勃陪同亨利拍摄了正在建设的北京十三陵水库工地,当时这个工地不仅是北京关注的焦点,也是全国瞩目的地方。

6月24日,陈勃写了《一天的印象——随法国摄影家普勒松(即布勒松)去十三陵水库工地摄影简记》,记录了自己看到的亨利的摄影特点:

第一,快抓多照。

亨利到达工地后,爬大坝,钻工棚,穿梭在推土打夯的劳动者中间,不停地按着快门。四个钟头就拍了8个胶卷(其中一个是彩色胶卷)。这种“为了选出一张,就要丢掉几十张”(亨利语)的拍摄方式是当时的中国摄影记者所望尘莫及的。

当时中国摄影记者的胶卷使用量常有明确规定,比如发稿一张,可以拍摄4或5张底片,拍多了就是浪费,而“贪污和浪费,是极大的犯罪”(毛泽东语)。因此,当时没有一个中国摄影记者敢“为了选出一张,就要丢掉几十张”。这也使得一些摄影记者为了保证拍摄的成功率,就经常组织摆布,是新闻摄影中“摆拍”屡批不绝的一个客观原因。

其实亨利并不是一个见什么拍什么的人,他一直强调的是反对多照

他说:“由于世界提供的题材非常丰富,因此摄影师一定要警惕那种看到什么都想拍的倾向,一定要对题材进行有辨别力的提炼,找到自己要拍的最重要的东西之后再按下快门”。要“避免像一个机关枪射手一样狂按快门、避免那些无用的记录变成你身上沉重的包袱、搅乱你的记忆、损害整个报道的精确性——这非常重要。”

那为什么在陈勃看来亨利还是像机枪射手一样地多照呢?这涉及到亨利所强调的另一个问题:一个主题像钻石一样有很多侧面,因此要尽量多侧面地来反映它——这才是亨利面对一个场面拍很多照片而且不断跑动的原因。

第二、绝不摆拍。

在陈勃眼中,亨利的拍摄特点之一就是绝不摆拍,甚至一旦拍摄意图被拍摄对象发现,他宁可放弃拍摄。对此,陈勃有一段生动的叙述:

“他(指亨利)在工地上,不仅没有任何“摆布”,他总不想让被摄者发觉他,甚至他在被人发觉时宁可不照。例如,在工地一个帐篷外面,有个解放军战士抱了一捆黄瓜给他的战友当水果吃,战士们在帐篷下面伸手向外接黄瓜,普勒松一看到,像猫捕耗子一样,一下跑过去。这时,抱黄瓜的战士看到有人要为他拍照,向摄影者笑了一笑,普勒松立刻收起相机不照了,但他摇了一下头,表示很遗憾。他为了抓得快,并且不致被人发觉,他把两只3M来克(即徕卡3M相机——作者注)的上面都涂了黑漆,他说,这样可以减小目标,不致被人注意。他又说,摄影和钓鱼一样,为了钓住鱼,首先就不能把鱼惊走。”

第三、喜欢拍特写,拍人。

在工地上,亨利最喜欢的是靠近劳动者,在他们没有注意到的情况下拍摄他们劳动的特写或肖像,大场面拍得较少。

因为亨利关注的不是场面,而是场面中的人——人的精神、人的神态、人的动作、人与人的关系。

第四、特别注意背景。

在按下快门时注意背景——或者说明确地将背景强调为照片最重要的元素之一,是从亨利开始的。

陈勃写道:

“普勒松非常注意选择他每一张照片的背景……他在修理破筐的地方,看到这些筐篮像山一样,就跑进去拍照,但他选择大坝做衬景。他用两只手向两方一伸说,这边(北方)就是“照片”,这边南边就不是照片,因为这边(北边)有大坝,大坝是一座山,筐子又是一座山,一张照片拍下了两座山。”

亨利虽然在集结着10万之众的劳动工地,但他的拍摄方法却依然是那种街头摄影的抓拍方式。

作为一名思想深处始终有超现实主义情结的摄影家,对于陪同者极希望他反映的社会主义建设高潮,也许正是他试图回避的。因此,纵观亨利此次中国之行的照片,哪怕是最热烈的场面,却始终缺少中国式的热乎气,而是一种旁观的眼光、冷静的调子。

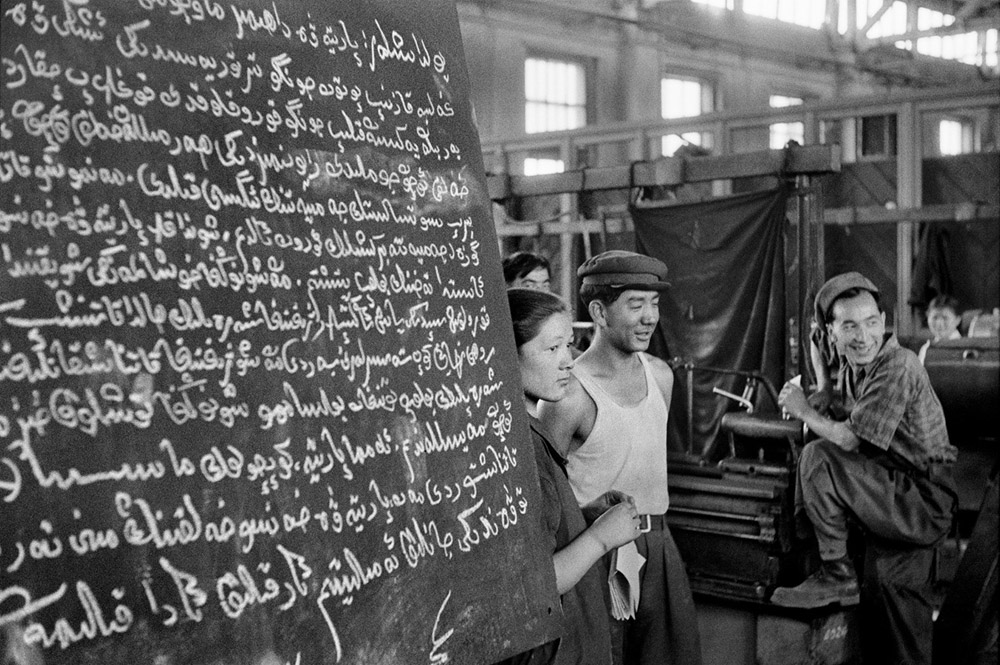

6月20日拍摄过十三陵水库建设工地之后,亨利在北京又呆了几天,拍摄了全国农具展览会、北京的模范监狱、幼儿园等,然后便是北上南下,访问了沈阳、兰州、乌鲁木齐、吐鲁番、西安、河北徐水县、河南三门峡水库建设工地、上海、武汉、成都、重庆等地。《生活》杂志说他在中国四个月行程7000英里(约11200公里)。

行程匆匆,亨利在记录大跃进运动的同时,也以独特的眼光解读了这场横空出世的大跃进:三分同情,三分怀疑,三分莫名其妙。

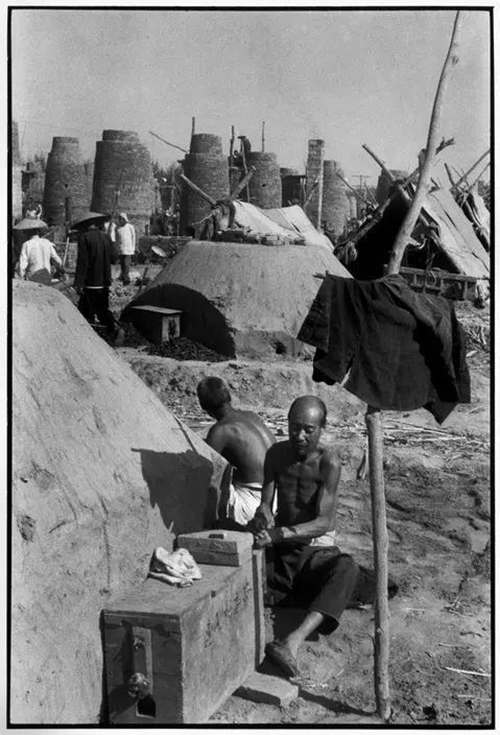

9月份,亨利来到了正在“跑步进入共产主义”的徐水县,他看到:全民正在大炼钢铁,场面十分壮观。但与壮观不协调的是细节:有的小高炉边上的脚手架还没拆掉就已经开火,旁边的小高炉有的才砌了一半,整个布局显得毫无计划,手忙脚乱。

一名中年农民光着膀子,用力拉着家里煮饭的风箱给小高炉鼓风——这样的场景虽然十分真实,但在亨利的镜头中,已经有讽刺意味了。亨利的态度从图片说明中可以清楚地看出来:

“每30分钟,这儿的几百座炉子能熔出50公斤农民用来造农具的铁,但这些自炼的铁非常脆,用这种铁打造的农具很容易断为两截。”

与此同时,作为一名摄影家,令亨利感到不安的还有一个方面:眼前铺陈的那些战天斗地的劳动场面都是国家意志的体现,他最感兴趣的那些千姿百态的个人生活场景又在哪里?

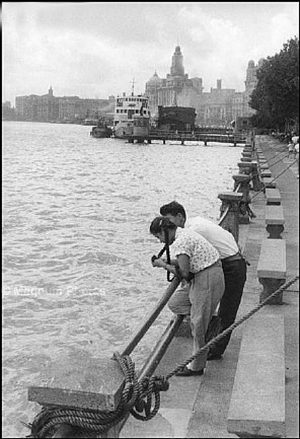

轰轰烈烈的劳动生产似乎成了社会生活的全部,个人生活——家庭、休闲、娱乐、恋爱、思考以及无聊等等——消失了。他所拍到的最能表现个人情趣的照片,是黄浦江码头边一对男女青年在一起的照片,是不是情侣约会,摄影师自己也拿不准;而在新疆乌鲁木齐拍到的一名女青年扶着一名少先队员说话的照片,看上去具有相当的私人性,但照片说明却点出了这是一位在街头执勤的团员,在告诉这名少先队员如何打苍蝇、除四害。

因此,在亨利看来,中国正如苏联一样,是一个没有个人(私人)生活的国家。也正是因为这一点,《生活》杂志的编辑在编发亨利的报到时,称中国是一个“看不见生产者面孔的国家”。

在即将结束中国之行前,亨利对中国大跃进的观点已经清晰,他用1958年10月1日在天安门前拍摄的国庆游行的照片来表明自己的观点:参加游行的小学生迈着幼小不稳的脚步,稚拙而兴奋地向前跳跃,画面正中的那个小女孩跳得很可爱,但很有跌倒的危险——这就是中国的大跃进。

7月16日,中国摄影学会邀请亨利座谈。这次座谈会的发言摘要发表在1958年8月份的《新闻摄影》杂志上。

关于摄影,亨利主要谈了三个问题

第一,对摄影的基本看法。

亨利说:“摄影作品是一个人的头脑、眼睛、心三样东西结合的产品。这三样东西表示出摄影者的思想和他个人的感情。照相机只是一个工具而已,就如同用钢笔来表达思想一样,重要的在于如何表达,而不在于钢笔本身。……摄影是表现短时间内的一个完整的思想;它必须要表现事物最中心或最重要的部分。它主要包含两个方面,就是主题和表现形式。”

亨利进一步谈到了摄影的主题就是生活,而表现形式就是线条和构图,通过它们,使我们的感情在照片中表现出来。

关于主题和表现形式的关系,他打了一个比方:如果主题好,表现的形式不好,就没有力量,就像吃饭时上了一盘鱼,但只有鱼骨头,没有鱼肉。

关于主题与细节的关系,亨利也打了一个比喻:一个主题就好像一颗金刚钻,有不同的侧面,这些侧面就是细节,因此摄影师是通过不同的细节来表现主题的。

在这个意义上,报道摄影就是通过多张不同的照片来表现一个事物或事件的发生发展。小的事物同样可以成为伟大的主题;但摄影师要注意不能沉溺到细节中,用搜集一堆细节来代替主题。

亨利特别强调,对自己所拍的主题,摄影师一定要有自己的观点:“在没有拍照前,我们对事物应当已经有了一定的看法。拿起相机来时,我们就是要把这种看法表达出来。”

第二、照片必须真实。

亨利说,“作为现实主义的摄影者,应当忠实生活。如果你所拍的东西是改变过的,那就不是真实的东西。”因此,他多次强调“安排出来的画面不是生活”——这话应该是说者有意,因为当时中国摄影界正在流行“安排出来的画面”,亨利在很多中国摄影师的照片中发现了摆拍的痕迹。

因此,亨利强调:“对我来说,最大的愉快是拍出来的东西人家说真实。”

作者相信,亨利对“真实”如此强调,对与会的中国摄影师应该是有所震动的。而作为一名摄影家、也是摄影史上最有影响力的摄影记者之一,终其一生,亨利都对现实的真实性表现出神灵般的敬畏。

在这一点上,他从来没有任何的犹豫和妥协,他绝不会像另一位报道摄影大师尤金·史密斯那样,为了让画面更美一些而对拍摄对象稍加干涉,比如调整他们的位置或灯光。

亨利的这种决绝态度在同时代摄影师中是绝无仅有的。他的很多拍摄特点都是为了保证照片的真实,比如他强调在拍摄时不能引起拍摄者注意,不能为了构图的方便而安排被拍摄者的位置,甚至不能使用闪光灯、不能剪裁照片、不能在暗房里对底片动手脚——比如叠加上原来没有的东西;他甚至不用方画幅的相机:“因为方形构图和真实的生活不相符合。”

第三、摄影师的工作方法。

亨利认为摄影师脚底下不应该装上轮子(即坐在车子上),他应该到处走动,动作要敏捷迅速;要置身于被拍摄者中间,但不要引起他们的注意。这就是他为什么使用小型相机而不用大型相机的原因:“这正如打猎的人不会抬着大炮去打猎的道理一样。”

座谈中,亨利对技术问题谈得极少,一方面是因为参加座谈的人都是成熟的摄影记者,另一方面也与他对摄影技术的看法有关:“人们对技术问题的关心太多,而对如何观察却考虑得太少。”

今天再读这篇摘要,令人惊奇的是整篇文章中没出现那个关键词:“决定性瞬间”。

在《决定性瞬间》一文中,亨利这样界定摄影:“对我来说,摄影就是在一刹那间对构成事件的意义以及恰如其分地表达这个意义的精准无误的结构形式同时确认下来的方式。”

由于“决定性瞬间”这个关键词的遗漏(不管出于何种原因),不仅使亨利的整个谈话像泛泛而谈,更使得当时的中国摄影师与“决定性瞬间”这一20世纪最重要的摄影思想之一失之交臂。

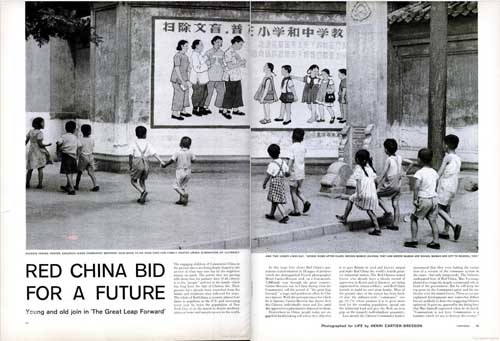

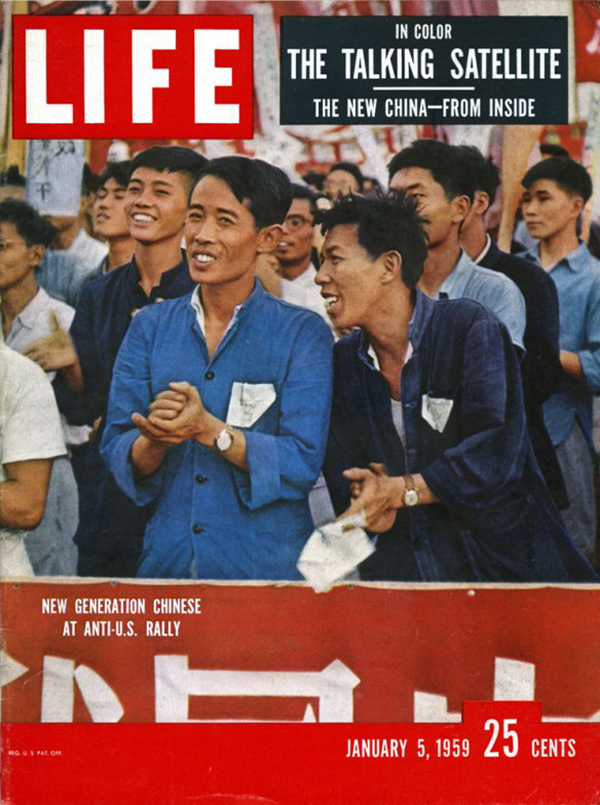

1959年1月5日——也就是1959年的第1期《生活》杂志,根据亨利拍摄的中国大跃进的照片,重磅推出了《新中国内幕》的封面故事。

1959年5月19日,中国摄影学会召开学术讨论会,石少华、张印泉、高帆、顾淑型、蒋汉澄、薛子江等十余人出席:“许多同志认为他抓取的只是生活中个别的偶然现象,因此,他不能正确地反映我国人民生活的本质。他在美国《生活》杂志上所发表的有关我国的照片,实际上是否定我国1958年大跃进的成绩,在客观上为美帝国主义的反华宣传服务。”其后,摄影界展开了对亨利的深刻批判。

有意思的是,亨利自己也销毁了此次在中国所拍摄的全部彩色正片,只留下了黑白底片,而在其有生之年出版的所有摄影集中,都没有选入此次中国之行拍摄的照片。

这究竟是谁的遗憾呢?

本文转载自微信公众号“李楠工作室”

评论(0)