图文 | 香港浸会大学 游梦江

在葵兴的工厂区,谢晓莹,一位香港土生土长的八零后粤剧演员,正在对着镜子往脸上涂著油彩,为接下来几天的演出做排演。她在这个老旧的工厂厂房里租下了一个房间,将它重新装修,还将一整面墙装上了适合排练的镜子,铺上了和舞台上一样柔软的地毯。

到目前为止,谢晓莹是香港最年轻的在观音诞演出中饰演观音的演员,在此之前,她花费了数十年时间,将自己磨练成一名专业的粤剧演员。

粤剧是传统中国表演艺术的一种,糅合了唱做念打、乐师配乐、戏台服饰、抽像形体等表演形式。大多数的粤剧取材自经典的历史故事和传说,以表现中华文化和民族特性。在古代,皇帝将粤剧作为一种提高民众忠诚度的表演,这也让它渐渐在普通民众中流传开。2009年,粤剧被为联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产名录。

与内地不同,香港并没有专门进行粤剧系统培训的学校。想要学习粤剧,只能自己花钱请老师。“从学费到服装都需要花钱,你挣得钱可能都没有你的花销多,观众又大多数是上了年纪的老人,门票又有半价优惠。”谢晓莹说。

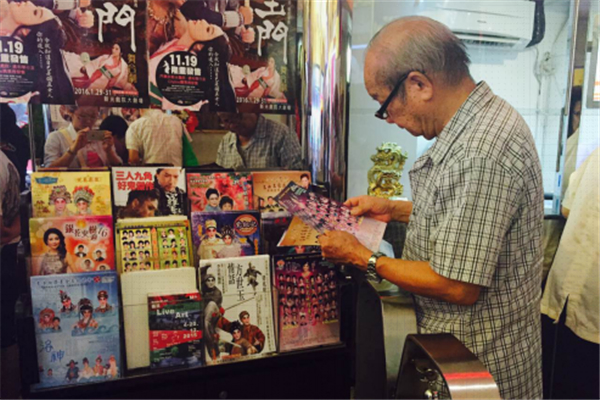

位于北角的新光戏院一直被认为是香港粤剧的地标之一。我来到这里时,大约有四五位长者正站在戏院大堂前,观望着最近新上演节目的海报,但只有一两个人在售票处准备买票。

73岁的王老先生家就住在戏院附近,自从退休后,他也会时不时来看看有什么新戏上演。“大部分的观众大概都有六十岁以上了,年轻的观众只是一小部分,但我们这个年纪的观众也会渐渐变少。”王先生说。

新光戏院旁的音像店店主也认可王老先生的说法,认为老年人更喜欢粤剧,而年轻人则缺少兴趣。

尽管粤剧正面临观众老化的问题,香港艺术发展局的一份报告称,粤剧观众近年来增长了约三十万,业余爱好者的花费就高达120个亿。政府和本地剧团正在为保留这一传统遗产做出努力,尝试激发更多观众对粤剧的兴趣。

香港中文大学戏曲资料中心的调查显示,在香港,每天有三至四个场次的粤剧剧目上演,每年则有超过一千场,这还不包括私人音乐会、兴趣团体、学校课程和其他相关的活动。“我们不太倾向于用‘衰落’这个词形容粤剧的发展,这取决于你怎么定义‘繁荣’。”戏曲资料中心的一位研究员在邮件中回复到。“年轻的观众更热衷于参加像是电影、戏剧一类的娱乐活动,但到他们年岁渐长也许又会开始喜欢上传统粤剧。看似好像粤剧观众在逐渐老化,但随着一代又一代的传承,传统将不会消亡,因为这是广东文化的根。观众对于粤剧的消费能力可能会超出你的想像。”

油麻地戏院和香港八合会馆开展了一项粤剧新秀演出计划,旨在培养富有天分的年轻粤剧演员。目前为止,这个计划已经培养了大约五十位年轻新秀,进行了上百场公开演出。谢晓莹就是其中的一位。

谢晓莹和丈夫在几年前创办了自己的粤剧剧团,希望将传统的表演形式和高科技的舞台艺术相结合去吸引更多的年轻人。“比如说我会在唱词里加一些现代的元素,让它更通俗易懂。我不喜欢等运道,我更喜欢主动去争取机会。”

尽管得到了政府的支柱,谢晓莹说她依然面临运营剧团的巨大压力。“保持收支平衡都很不容易了。”谢晓莹轻轻地叹了一口气。

评论