2012年,一部罕见的将主角设定为在上海工作的外籍人士的电影上映。在《纽约客@上海》(Shanghai Calling)里事业有成的美籍华人律师萨姆被意外派到上海工作,这个心高气傲的年轻人很快陷入法律泥潭,差点丢了工作,但在几位他曾一度嗤之以鼻的外国人的帮助下,他保住了工作,收获了爱情,并重新审视了他祖辈的故乡。

乍看之下,这不过又是一部披着东方文化外衣的好莱坞浪漫喜剧片,但导演夏伟(Daniel Hsia)表示这部作品反映了他在中国采访外国人时听到的许多真实故事。夏伟曾在Time Out Shanghai的采访中说,自己甚至发现了4种来华外籍人士的典型,并悉心安排在电影中:

Bill Paxton饰演的是一位“中国通”(the old China hand),那些人前来开辟中国市场,运营跨国公司的中国分部。阿曼达代表的是“熊猫迷”(the panda hugger),他们晚一些来到中国,但对中国的语言文化感兴趣,这也许是在大学时期形成的。萨姆代表的是“屠龙者”(the dragon slayer),或者说是那些心不甘情不愿地来到中国的外籍人士。第四种是“派对动物”(the party animal),据夏伟的观察,他们在上海的数量比北京要多。在电影中,这一类型的代表是一位外籍英语老师。

自1843年开埠以来,无数外国人前往上海工作生活,这个在殖民主义的大潮下开放成长的城市曾被称为“冒险家的乐园”。在1930年代以前,你能在上海见到来自全球超过50%的国家的外国人,最多的时候这里聚集了大约6万名外国人。此后,外国人来沪定居工作的景象一度中断了半个世纪,直到大约2008年,这里工作和生活的外国人数重新回到80年前的数字。

根据《瞭望东方周刊》的报道,上海市外国人就业中心于1996年开始对外国人就业进行登记。到了2008年,中心当年新登记外国人达到2.5万人,当年在上海就业的外国人总数是6.86万,再加上家属和留学生,常居上海的外国人口超过10万。今年3月,解放日报·上海观察的一篇报道指出,光是在长宁区居住的境外人士已达到6.9万名,来自78个国家和地区,约占上海境外人士总量的25%。

从1980年代开始重回上海的“外国人”是区别于150多年前来到这里的“洋鬼子”的。而现在工作生活在上海的“歪果仁”不仅与自十几年前代表更发达的国家最先进企业的“外派员工(Expat)”不同,他们也很难被放进“中国通”、“熊猫迷”、“屠龙者”和“派对动物”这样的分类之中。

如此多不同国籍、不同背景的人,本来就很难用那4种典型来概括。当我们开始称他们为“歪果仁”的时候,我们对他们可能仍旧是好奇的,但是这样的好奇已经不再主要针对他们来自其它国家,不同于中国人的外表、语言和做事方法。那些上海街头司空见惯的异国面孔,为了不同的理由来到这里找寻理想生活——就像我们。

一

13年前的Dylan Byrne可以说是一个“派对动物”。他来自爱尔兰都柏林郊区的一个小镇,曾在都柏林从事网页设计工作。在那期间他换过不少公司,但总觉得没意思。工作了六七年后,他决定给自己放个假,就申请了一份在哈尔滨当英语老师的工作。

“当时哈尔滨有200个外国人,大概只有一个是‘正儿八经的外籍人士’,他的公司把他派到那里的。”Dylan大笑着回忆道。

3月初的某个周末气温骤升,永嘉路熙熙攘攘,各餐厅酒吧咖啡馆的露天位置全被一抢而空,还有不少人站在街头聊天,仿佛全上海所有的外国人都聚集在此享受久违的春日阳光。Dylan时不时遇到熟人,热情地寒暄。很显然,他是上海“歪果仁”圈子里的老人了。

在哈尔滨教了两年书后,Dylan和身为纹身艺术家的前女友一起来到上海。他为了实现前女友的愿望开了一家纹身店,一边开店一边接网页设计的活。“顾客一个接一个地来,我当时想:’天哪这真的能赚钱!’”Dylan说。而网页设计的工作越来越难找到愿意花钱的客户,Dylan最终决定专心经营纹身店。

事实上,Dylan非常有生意头脑。在普通纹身店都充斥着一股非主流色彩、店员都一幅狂拽酷炫的高冷模样时,他反其道而行之,打出高品质、好服务、好卫生的牌。Dylan的纹身店一炮而红,成为知名纹身艺术家来到上海必去之地,甚至在国际上都小有名气。

与此同时,Dylan结识了来自苏格兰的理发师Anna Elliott,Dylan又看到了新的商机——开一家真正高品质的“barber shop”(理发店)。有了之前的创业经验后,理发店的开张十分顺利。Dylan找到了一个中国合伙人,花了一个月不到的时间租到店铺,与Anna一起开了Doc Guthrie's。

这家位于康平路的理发店门面并不显眼,白色瓷砖铺就的地板、墙面和深棕色木质工作台的搭配甚是硬朗简洁,理发工具和店内的装潢、音乐则透着一股浓浓的欧美复古气息。Dylan又一次找到了一个精准的细分市场:专门为男士修建头发和胡须。光顾Doc Gutherie’s的不仅仅是在上海的外国人,还有想要体验正宗美式油头的中国人。

“上海是个非常都市主义的城市。这里的人年轻,有钱,思想开放,有好奇心。他们想要尝试新鲜的,酷炫的事。”Dylan说。到今年3月,理发店成立一周年,又成了一个标志性的时髦去处,“胡歌前段时间还来我们店里拍披萨广告呢!可惜我当时没认出他,我都不知道他那么红!”

在被问到作为一个外国人在中国开店的挑战时,Dylan表示,很多外国人以为会困难重重,但真实的情况是,虽然外国创业者需要花更多的钱办证、接受更频繁更彻底的店铺检查,但就申请手续的繁文缛节而言外国人并没有被区别对待。他花了3个半月的时间拿到了理发店营业执照。

Dylan说,在上海开店真正的挑战是找到好的装修工人,找到合适的员工,留住优秀的人才。“在上海要找到好的装修工人是不可能的事!”他在说“不可能”时加重了语气。

在上海生活多年后,Dylan发现自己喜欢上了这座变化不断的城市:“在过去3年里上海变得超棒。人们在做很多很酷很有意思的事情。本地人开始开很多小而美的店,专攻调酒、派、牛排、三明治、咖啡等等。这在5年前是看不到的。”Dylan经常和其他个体户们交流,共同举办活动,相互推荐。“这本身已经是一个可喜的景象了。”他说。

二

来自日本关西的福田荣一开始则是“被迫”来到上海的。

福田荣是一位在东京工作的插画师,为出版社和广告公司绘制插画作品。2005年,她的男友被公司派到上海工作。他当时答应福田荣,差不多两年就会回国。

但男友在上海一待就是5年,且毫无回国的迹象。于是在2011年,福田荣搬到了上海。她在东京请了一对一的中文老师,在来到上海之后又在上海戏剧学院学了一年的中文课。如今她已经可以自如地使用中文交谈了,但一直记得东京的那位中文老师对她有多么严格,“每天要我练习zhi、chi、shi的发音100次!”

来到上海后差不多一年的时间里,福田荣一直都在远程做日本的工作,然而这样的机会越来越少,因为她人在上海,日本公司不愿同时支付日本和中国的税。而中国设计界又不重视插画,甚至对插画和平面设计都没有清楚的区分。

因为没法在中国做插画的工作,福田荣开始靠卖画维持收入。她的工作室室友在安福路上有一家店,她的画作就在那里展出出售。在工作陷入困境的时候,福田荣发现朋友圈在上海外国人之中有多么重要。在朋友的引荐下,她开始与日本广告公司博报堂合作,为花王、化妆品牌Kate、养乐多等日本品牌做平面广告设计。

“现在很多工作都是朋友介绍的,这个是我觉得比较惊讶的事,”福田荣说,“在日本,公司是先决定设计风格再来找符合这个风格要求的设计师。但在中国公司会觉得找认识的人更重要,比较安全放心。”

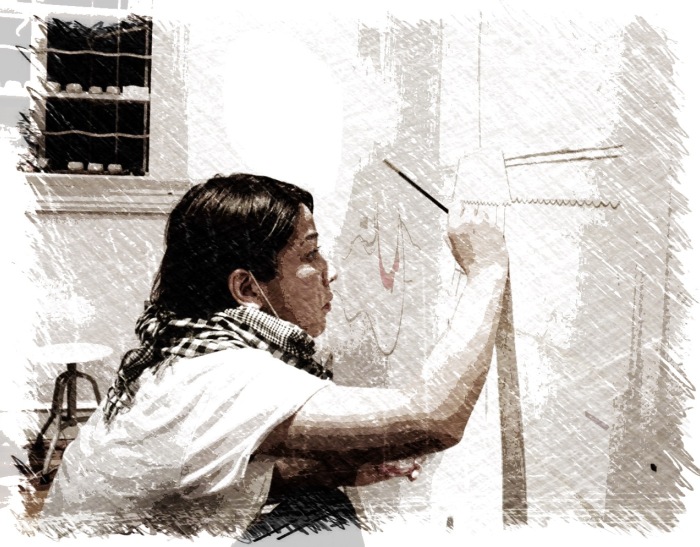

在慢慢熟悉这个陌生的工作环境的过程中,福田荣开始发现朋友的朋友不断地在给自己带来工作机会,有些甚至是她从未接触过的领域:她曾被委托设计服装面料、鞋子、店铺的室内设计,曾在一家工厂的走道里花了一幅长达50米的壁画,还在去年参加了上海当代美术馆的群展。在挑战舒适圈的不适感消失后,福田荣也开始喜欢上了尝试新鲜事物的乐趣和中国式友谊的亲密感。

“中国的好处是,当一次朋友之后,大家就很照顾我,日本人不会这样,只是有礼貌而已。中国人对不不认识的人很冷淡,但一旦成为朋友就会很热情。我朋友说这是因为中国人太多,对所有人热情的话就会很累。”福田荣笑着说,眉眼弯弯,带有关西人特有的爽朗。

三

“我就想说如果人生要活到70岁,花个一年在上海又怎样?后来发现第一年要走的时候好像还没有玩完,那再留一年好了,就一年年一直待了下去。”程淑育(Crystal Cheng)说。

她在台湾出生长大,21岁的时候随父母移民美国德克萨斯州,在旧金山获得景观设计硕士学位后回到德州工作。德州的工作生涯平静又有规律,在波澜不惊地工作了4个年头后,程淑育告诉自己是时候改变了:“当时我想,要死了我都28岁了,还不赶快去看看世界?”

她想回到亚洲,看了几个地方,觉得上海是最好的。2011年,上海世博会刚刚结束,在建筑热潮起来后景观设计也方兴正艾,程淑育成了当时第一批来到上海的外籍景观建筑师,“那时候美国的初级设计师要做自己的作品都要熬五六年,所以那时的上海其实是最好的机会。”虽然有中华文化的血统,但那时的她谈不上是什么“熊猫迷”。她对上海一无所知,甚至都不知道上海有东方明珠塔。

为了尽可能尝试更多的东西,程淑育最初选择了一家处于创业阶段的小型设计公司,之后又接连跳槽到一家英国建筑公司和美国建筑公司。对中美两国文化的了解与在中国公司和外国公司的工作经历让她见到了许多中外工作文化碰撞后产生的惊吓与乐趣,比如外国人在办公室里的吵闹和中国人在办公室里的安静,外国人的直言不讳和中国人的玻璃心。

但在觉得好玩的同时,在上海的工作也有让程淑育觉得无法接受的地方:“外国公司来中国市场只想赚钱,而不考虑设计师的成长。中国公司的问题则是中国人很容易为了营收妥协,会接一些他们不想做的案子,或者在客户选了一个非常烂的施工方后,中国人不会坚持。”

就像在德州时觉得工作无趣就毅然来到上海一样,程淑育在职业规划上一直不是个循规蹈矩的人。2015年11月,她成为了自由职业者,在继续为那家美国公司接设计案的同时成为了设计师交流分享平台创享DNA的媒体联络官。“创享DNA是我第一家公司前两年成立的,我想要做自己的艺术项目,和艺术家、设计师有更多的联系,扩大眼界,就接受了老板Kevin的邀请,他说我应该来跟大家聊天,聊着聊着就有灵感创作了。”

程淑育很喜欢最近流行的“斜杠人”(slash)的概念,无论是做景观设计、在创享DNA组织设计师活动、指导设计师新人,还是做自己的插画项目,都是令她兴致盎然的好玩事。

“ 我现在在做的就是给每个城市画一幅插画,印在托特包上。我曾经把印着东京的包背到巴塞罗那,把巴塞罗那的背到台湾,把上海的背到美国。这就好像一个标签,无形中很多人就会来问你一些有趣的问题。我想,人生就好像在收集标签,如果有一天把这些标签表现出来,就会带出很多不同的故事。”

四

巴塞罗那小伙David Valle del Barrio和雅典小伙Konstantinos Chatziioannou已经是14年的老朋友了,两人聚在一起就像打开了话匣子,滔滔不绝。

他们是在巴塞罗那上大学时认识的,David学的是产品设计,Konstantinos则在商学院。虽然两人专业不同,但有一个共同点:爱旅行,对未知有好奇心。

欧盟申根签证的便利让两人得以游历各国。在差不多五六年的时间里,David曾在荷兰和意大利工作学习过,Konstantinos则走得更远,除了在北欧和东欧工作过以外,还在加拿大学习过,在南美待了一段时间。在有过这些经历后,两个不安现状的人不约而同地将目光投向了中国。

“我们在其他欧洲国家生活过,但这还是在我们的生活经验范围内的事,”David说,“亚洲对我们来说则是一个全新的世界,因为亚洲和欧洲基本上是两个星球。中国又是个各方面都如此厚重的地方。”Konstantinos则用了“远东”这个词,也许现在只有欧洲人还会下意识地觉得中国遥远如天堑了,无论是物理距离还是文化距离。

当然,来中国也是出于职业发展的考量。对David来说,一方面是金融危机让欧洲的工作机会减少,另一方面是他想要亲自接触制造业——虽然欧洲有许多产品设计,但让设计变为现实的地方在中国。对Konstantinos来说,上海超越了香港成为亚洲新的贸易中心,这当然是个工作的好地方。

2011年6月,David来到了上海。一年以后,Konstantinos也来了。两人在初到上海时都怀着破釜沉舟的勇气,和一丝及时行乐的肆意。“我们来的时候什么都没有,只有可以续签两次的一个月旅行签证。我给了自己3个月的时间,我想就算找不到工作,就当给自己放了个超棒的暑假,我没什么可损失的。”David说。

或许正是因为他们的真诚,两人都顺利地找到了工作。David先是在一家公司做设计咨询,然后被一个做无人机等电子设备的客户挖走成为产品设计师,如今在工厂里上班,如愿以偿地接触到了新鲜出炉的产品。在过去两年半的时间里,他所在的公司Yuneec成长迅速,如今在无人机领域已是大疆的强力竞争者之一。Konstantinos成为外贸公司ASI集团的业务拓展部经理,为有意向进入中国市场的外国商家设计对外贸易和国际物流解决方案。

这两个有悠闲工作文化背景的南欧人不可避免地注意到了中欧两地在工作价值观和文化上的巨大差异。Konstantinos说,中国人关注金钱和权力,这和二三十年前的南欧如出一辙;在中国,工作和生活的界限模糊,与朋友聊天甚至都是发现商机的场合,在南欧,工作是工作,生活是生活。

但David觉得这未尝不是一件好事。比方说在欧洲,6月到8月通常是人们开启“假期模式”的时候,从老板到员工都对工作降低要求,这当然会影响到工作表现和效率。在中国,市场环境瞬息万变,效率和速度被放在首要位置,在David开发第一代产品的时候,他就要开始着手准备第二代产品的设计了。“我简直不敢相信我在过去这些年里做了那么多项目!我的CV厚度从这么点变成那么多。”他伸出食指和大拇指比划着。

五

所有在上海久居的外国人都会发现,上海的外国人圈子时刻都在发生变动,随着近年来中国加强出入境管理和经济环境的变化,这种感受愈发明显。

2012年6月30日,《中华人民共和国出境入境管理法》将外国人工作类居留证件的有效期从原来的180天缩短至90天。2013年9月1日,《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》正式施行并启动了新的签证制度,对签证延期、换发、补发加强规范,明确了外国人非法就业的具体情形。

新的出入境政策首当其冲地影响到了福田荣的艺术家朋友们。他们没有固定工作,只能在签证到期后离开。在企业工作的外国人也感受到了这一现象。程淑育发现,这两年不少外籍建筑师离开了上海,而且对新来的外籍建筑师来说薪水福利也降了好多,“以前外国人来,毕业一两年有一点工作经验的,可能一下子就是2万(月薪),现在可能至少降了1/4。”据David观察,现在来上海的外国人大约有70%在一年之内就打道回府。

这其中也有中国本土人才素质提升,竞争力加强的原因。“现在竞争更激烈,因为中国人现在已经变得非常好了,薪水也不低,所以外国人要更加努力。”程淑育说。Dylan表示“唯外国人才论”完全是鬼扯,本地人中就有非常棒的员工,而Konstantinos更是直言自己现在在做招聘时首选那些有长期海外经历的中国人才。

但这并不意味着外国人正在离开中国。奥克伍德全球(Oakwood Worldwide)销售副总裁T.J. Spencer女士在接受界面新闻的采访时表示,中国仍然是全球商务旅行的第一大目的地国家,中国商务旅行消费从2000年的190亿英镑上涨至2013年的1320亿英镑,以平均每年16.2%的速度增长;与之相对,自2000年后美国的这一数字仅为1.1%。

作为全球第二大经济体,中国是国际委派的最重要新兴市场。《2015年布鲁克菲尔德全球流动趋势报告》(The Brookfield Global Mobility Trends Survey 2015)的数据显示,中国仅次于美国成为国际企业最重要的外派目的地国家。Spencer援引相关数据认为,中国将在2016年取代美国成为全球最大的商务旅行市场。

所有接受采访的外国人都认为来到上海是个非常正确的决定。对福田荣和程淑育来说,上海是个挑战自我,成为“斜杠人”的绝好契机。Dylan表示上海日益丰富的街头商业文化让它成为全球最独树一帜、最有活力的城市,“在纽约可能有50个人在做同样的事,而在上海你有机会成为独家”。Dylan和Konstantinos则认为,因为企业有太多的工作需要完成,这给了年轻人巨大的施展空间,“在这里你只要干得好,就有可能直接从初级员工变成经理。而在欧洲和我同龄的设计师可能现在还什么独立项目都没做过”。

评论