文|毒眸李清莉

编辑|李凤桃

“我入行之前,还在学导演的时候,别人问我以后想做什么,我说想做导演,大家就会用质疑的眼光看我。”姚婷婷的声音从电话那头传来。这位有着一头温柔长发的女导演话语里掩盖不住一股强韧。晚上十点,她刚刚收工,坐上了回酒店的车。

这只是中国第六代青年女导演中的一位,春节档新晋女导演贾玲的爆火,让人们感受到这个群体的存在。

作为众多女导演中的一位,姚婷婷的名字并不被观众所熟悉。

去年七夕,她的电影《我在时间尽头等你》票房5亿,作品总票房排在中国女导演票房第10名,新一代青年女导演已经成为主力,但观众比较熟悉的或许只有刘若英和赵薇。

刘若英导演影片《后来的我们》票房13亿,赵薇执导的《致我们终将逝去的青春》票房7亿,排在女导演票房的第3名和第7名。

但如不是《你好,李焕英》以54亿票房靠近中国影视冠军,观众也许很难对女导演留有深刻的记忆。

长久以来,电影领域有个不争的事实——这是一个长期被男性“主导”的疆域。如果将时间线拉长,在妇女解放运动到来之前,还流传过这样一句话:“导演是个父亲式的人物,导演的职业是男性的世袭领地。”

但如今,女导演似乎大有改天换地之势。今年清明档殷若昕导演的《我的姐姐》上映21天突破8亿票房,成为清明档冠军。

紧接着,五一档也成为女导演的竞技场,由张艾嘉、李少红、陈冲联合执导影片《世间有她》,李玉导演的《阳光劫匪》成为票房所期。

在贾玲拉响青年女导演的导火索后,一波女导演正在雄霸银屏。

一名女导演的成长究竟是怎样的历程,女导演的生活又是怎样的样貌?为此,毒眸(ID:DomoreDumou)采访了四位新生代的青年女导演——白雪、姚婷婷、王丽娜、袁媛,带你听听她们的故事。

女性导演,如何冲出熔炉?

2007年,袁媛在中传导演系读硕士,临近毕业,她和同班的一位女同学合计翻拍一部小说。

两人粗略计算了一下,拍这部电影的成本:买小说版权的费用,以及拍摄制作300万。那会儿还不懂如何拉投资的两个年轻人,开始在网上给几个热爱电影的网友发长信,希望有人能资助自己拍电影。

其中,有一位在上海做金融证券的网友很快给她们回了信,说:“行吧,我给你们点钱,你们就把版权买了吧。”

袁媛和同学非常震惊,心想:“这不会是骗子吧。”但转念又想,两个穷学生有什么可骗的呢。两人当即买了去上海的车票,准备当面感谢这位“天使投资人”。

几年过去,投资人的长相袁媛记忆已经模糊了,只记得是一个30岁出头的福建男人。袁媛回想着当年的场景,形容这是一次“天上掉馅饼”的经历。

之后,她们拿着“天上掉下”的版权费,把小说版权买了下来。袁媛告诉我们,当时和作者签的是8年的版权合同,但作者告诉她们:“没关系,就算你们10年拍出来也无所谓。”

两人初出茅庐的姑娘,信心满满,但在此之后,她们再没有筹到新的资金,翻拍计划就此搁置。版权到期,天使投资人给的钱也打了水漂。

时间久了,通信方式更新迭代,袁媛失去了“天使投资人”的联系方式,这也成为了她的遗憾。

这是一个和其他青年女导演类似的入行故事,同样科班出身的80后女导演姚婷婷的首部作品相比更加顺畅些。

姚婷婷是标准“别人家的孩子”,学习刻苦、成绩优秀。人生的转折发生在高中,高中时,家里买了一台DV,姚婷婷拿着它开始记录班级生活。

有一回开班会,姚婷婷拍了不少素材,配合着音乐剪了一部MV,看哭了不少同学,那是姚婷婷第一次感受到影像的力量。

她开始重新思考自己未来的方向。考大学的时候,姚婷婷义无反顾地报考了中传导演系,从本科念到硕士,毕业作品《顶缸》首届金鸡百花电影节微电影节专业组优秀微电影、上海国际电影节中美短片单元最佳短片等八项奖项。

硕士毕业的时候,姚婷婷26岁,一辈子从事教育的母亲心心念念地希望她能回家当老师,姚婷婷不愿意。

她借着毕业作品去各地领奖的理由,不断安慰自己,也说服母亲:“你看,我好像还可以。作品获了奖,也许可以继续做这行。”

母亲仍不能理解她的坚持,不明白为什么还不放弃这种“不靠谱”的理想。

姚婷婷会拿出母亲亲身经历反驳她:“您当初坚持自己出来办学,不也是在坚持实现自己的理想吗?”姚婷婷的声音从电话那头传来,带着笑意。母亲每次听到这句话,无可奈何却又无法反驳。

母亲虽然不赞成姚婷婷的选择,但还是提供着生活费,保证女儿的生活。

没有女性,这就是“权力的世界”

“当年我的高考志愿表里只有一行,就是北京电影学院。”白雪说自己那会儿是带着破釜沉舟的勇气,“如果考不上,我就没学上了”。

但毕业后,科班出身的白雪却始终不敢贸然着手拍电影,梦想似乎就此搁置了。

当被问到毕业后的10年都在做什么,白雪笑了:“大部分时间都在过生活,在家相夫教子,偶尔也拍一些短片。”

导演行业的确特殊,女性在精力和体力上相对弱势。袁媛和姚婷婷都告诉毒眸,当年班里的女同学人数并不少,但毕业时,很多女同学就会放弃,这也导致了女性导演数量少于男性。

在中国传统社会观念里,男性为了事业减少对家庭的责任可以得到原谅,而女性正相反。

“没有人把历史进步的责任放在你们身上,是你们哭着喊着要解放,一个女人的公众形象远比成就更重要。”很多年前,第五代导演李少红就将女性的处境描述得很清楚。

但白雪没有放弃电影,对于一个真正要从事这一行业的人来说,这只不过在找一个非拍不可的故事。

袁媛描述那种状态,“离开的人就是觉得自己可能干不了这份职业。”而一旦选择了,那得接受做导演的一切生理和心理的考验。

这个行业的强度太大了。姚婷婷最近正在拍摄一部职场剧,每天早上八点半出工,晚上九、十点收工。“这样连轴转的生活通常要持续3、4个月,直到拍摄结束。”姚婷婷告诉毒眸。

演员可以把一天的工时签到合同里,但对导演来说,要兼顾的事情不只拍摄那么简单,全剧组的事情都需要靠导演解决,而长期高强度工作必然会给身体带来损伤。

所以当我们问起,从业以来遇到的最大困难时,姚婷婷告诉我们的并非业务上出现困境,而是身体出现问题。

女导演的成长之路非常漫长,作为一个新人导演,在没有任何作品和经验的情况下投资人选中你的几率极其微小,因而新人女导演要熬过漫长的经验储备期,这个阶段最为痛苦。

见到袁媛的时候,是3月的一天中午,她刚刚开完新项目的会议,剪了一头短发,戴着眼镜,身穿一件绿色棉服,背着双肩包,非常朴素。在之后的清明档,她的首场电影《明天会好的》上映,这一刻她等待了10年。

很难说从毕业到真正做编剧中间那些迷茫的岁月是如何度过的。2007年,翻拍小说的电影项目并不顺利,虽然买来了小说版权,但后续资金筹不上来,折腾了半年,项目还是夭折了。

“那会儿不会有挫败感,只觉得是天降大任于斯人。”袁媛说。但两三年后,袁媛就很快意识到,一腔热血解决不了任何现实问题——工作不稳定,参与的项目也没有什么起色,残酷的现实长期消磨着热情和冲劲儿,身边一些同行无奈转行。

“你总得吃饭,总得过正常的生活吧。”袁媛有些气馁。

“那段时间就是不断地沮丧嘛,觉得自己一事无成。”时间久了,袁媛也会开始怀疑自己的能力和才华,质疑自己是不是选错了路,看不到未来的迷茫包裹着她,“人在对自己产生怀疑的时候,是最难熬的”。

那段时间袁媛看了毛姆写的《月亮与六便士》,她形容这份理想就是头上的月亮,如果为了赚钱,“弯下腰”就可以,但她做不到。

“我当时想我赖也赖在这个行业。”袁媛笑了,“从那之后,我开始摒除一切杂念,在内心给自己筑建一个强大的精神世界。”

直到后来,她和刘若英导演合作《后来的我们》,参与到口碑票房双收的《滚蛋吧!肿瘤君》剧组。

袁媛正凭借这两部电影的编剧正式入圈,而在接到《肿瘤君》之前,有8年时间都是那个“北漂的十八线小编剧”,而这正是她的银幕处女作《明天会好的》中的故事。

姚婷婷同样也有一段那样被闲置的时光。那时候她规定自己每天必须早起出门,去书店里看书、写作,或是去百老汇电影中心刷电影,强迫自己充实起来,这样做的背后,是害怕再也无法站立起来。

当感到实在熬不下去时,她就用偶像李安的经历勉励自己,告诉自己,当初李安也是经过了7、8年的沉寂,才得以成功。

《我的姐姐》讲述了年轻的姐姐安然初入职场就面临抚养弟弟的难题,在追求自我价值和家庭责任面前面临双难选择。

影视剧中女性的处境同样也是现实中女导演的处境,而在作品中,女导演们不会错过表达女性意识的机会。

第五代导演李少红曾经试图在历史题材影视剧中去构建女性的历史时空。在古代电视剧《大明宫词》中,她试图颠覆性重塑一个武则天,打破过往男性视角中残忍无情、欲望滔天的女性暴君形象。

在她们这一代中,女导演更多的将时代的符号与对女性社会性质的历史重塑融入在自己的作品,渴望从男性主导的发声中逃离,去创造属于女性自己的视角,从“他诉”转化为“她诉”。

回忆这些年导演生涯所经历的磨炼,姚婷婷看到身边有越来越多的优秀女性导演,她们身上有种独立坚强自主的内核,而且勇敢的做自己、表达自己,并将这种女性的自我意识和表达传递到作品。

女导演的表达让世界变得完整,就如同李少红所认为的,“要不然这个世界太男性化了,完全是一个权力的世界。”

男性看不见、也无法抵达

拍摄《我在时间尽头等你》时,姚婷婷生了一场大病。做完手术后,为了不影响拍摄进度,姚婷婷把监视器架进了病房里,每天躺在病床上,通着电话指导现场拍摄。

“提前实现了新的拍摄方式。”姚婷婷开玩笑道,希望未来拍电影也能有“工时制度”,她坦言自己已经不像20多岁的时候,那么好的体力精力了。

经历了最灰暗时刻,袁媛说,那一刻她决定,把这一辈子奉献给电影,“我不打算结婚,也不打算生孩子,就这样吧”。

建立自己对电影的坚定决心后,袁媛的心态变得特别好。

她很少再为没有成型的作品而烦恼,这样的心态也得益于这个行业的“不靠谱”。“当你满怀希望去做一件事,到最后可能一无所获。”

后来时间久了,袁媛就不再指望自己的每个作品都能被拍出来,于是抱着90%可能没有结果的心态去做,最后如果成功了,到时也是一份惊喜。

在2014年,姚婷婷指导了留在一代人青春记忆中的现象级网剧《匆匆那年》,之后2016年凭借《谁的青春不迷茫》成为85后首位票房过亿的女性导演。

而白雪和王丽娜几乎是同步推出了自己的处女作。2019年由白雪指导的《过春天》上映,电影题材是关于“跨境儿童”的,这是一个过往的文艺作品从未关注过的群体。

该电影获得了平遥国际电影展最佳影片,北京大学生电影节特别推荐影片,同时影片还入围了柏林电影节、多伦多电影节。

王丽娜执导的《第一次的离别》比《过春天》出现更早一些,同样是导演的电影处女作。

这部电影横扫了国内外多个电影节,获得了柏林国际电影节新生代儿童单元最佳影片、东京国际电影节亚洲未来单元最佳影片等多个奖项,同时,获得了金鸡奖、亚太电影大奖等奖项提名。

“如果把南窗比作千年社会价值取向的男性视角的话,女性视角就是东窗。阳光首先从那里射入,从东窗看出去的园子与道路是侧面的,是另一角度,有它特定的敏感、妩媚、阴柔及力度、韧性。”这是中国第四代女导演黄蜀芹曾说过的一段话。

女导演对情感有着天然的敏感,这甚至是男性视角无法抵达的盲区。

在和众多男导演接触后,袁媛发现,原来很多女性之间的情感是男性视角无法得到的体验,因而在很多影片的拍摄中,男导演需要去询问女性朋友或演员才知道怎么完成表达。

姚婷婷从其拍摄的第一部短片《特殊交易》,就聚焦于情感题材。之后的《匆匆那年》《青茫》《我在时间尽头等你》,无一不是通过影片传递某中关系的情感。

白雪曾问李少红,“您觉得女性在拍戏时和男性不一样的地方在哪里?”李少红说,“女性会用情感去构建与世界的关系,去理解世界和自己的存在感,男性往往会从更大的社会和理性的视角看待秩序、人际关系和社会关系,是不一样的思维方法。”

著名女导演王君正曾表达过这种观点:“男导演是以脑子拍戏的,他们长于思考,富有哲理。而我们女人是用心来拍戏的,这颗心里充满着真、善、美,充满着爱。”

反观新一代青年女性导演的作品,白雪的《过春天》中有一段男主给女主身上绑手机的戏份,在逼仄的空间里,两个年轻人若有若无的肢体接触,全程没有台词,但两人间懵懂暧昧的氛围已呼之欲出。

这场戏在2019年,被评为全年最好的“感情戏”。

袁媛执导的《明天会好的》当中,女主萧渝与男主季野的分手戏,也在抖音上刷屏。饰演萧渝的PAPI酱,将两人分离的不甘和委屈,表达得淋漓尽致。

她们也要拍“男性”故事

2019年,在毕业的第十年,白雪也终于有了自己的第一部导演作品。

仅关于“跨境学童”的调研就持续了两年。再回想起那两年的调研生活,白雪依旧觉得非常孤独,那两年白雪都是独自背着包,在深圳、北京、香港几地来回辗转,和形形色色的人聊,收集着和跨境学童相关的所有资料。

2019年《过春天》路演的时候,电影监制同时也是白雪的恩师田壮壮,分享了一条白雪发给他的长信息。那条消息里透露的是电影上映前的焦虑、期待、紧张,是十年后终于有了属于自己的电影作品的激动。

其实,从电影筹备开始,田壮壮收到过不止一次这样的长信息。他知道白雪也不是一定要什么答案,只是压力需要一个倾诉的出口。

在多年坚持之后,袁媛也掌握了自己的创作秘诀,学着不让自己失望。

2015年《滚蛋吧!肿瘤君》上映后,袁媛以为自己的境况变得更好,剧本的成活率应该会大大提高。但事实并非如此,《肿瘤君》之后,袁媛又经历了一轮沉寂,“剧本没有少写,但是拍了的几乎没有。”

袁媛无奈地笑了,“从《肿瘤君》到《后来的我们》这三年,我恨不得写了十几个剧本,才拍出来一个。”

现在袁媛也会劝身边入行的年轻人,如果真的热爱这个行业,就认真努力地去做每件事,但也要学会对结果不抱期望。因为这个行业的现状就是这样。

这个行业的残酷之处在于,写过一个好的剧本,不代表可以做一个好导演,拍过一部成功的短片,不意味着可以执导一部好看的长片。“这是一个需要不断证明自己能力的行业。”袁媛说。

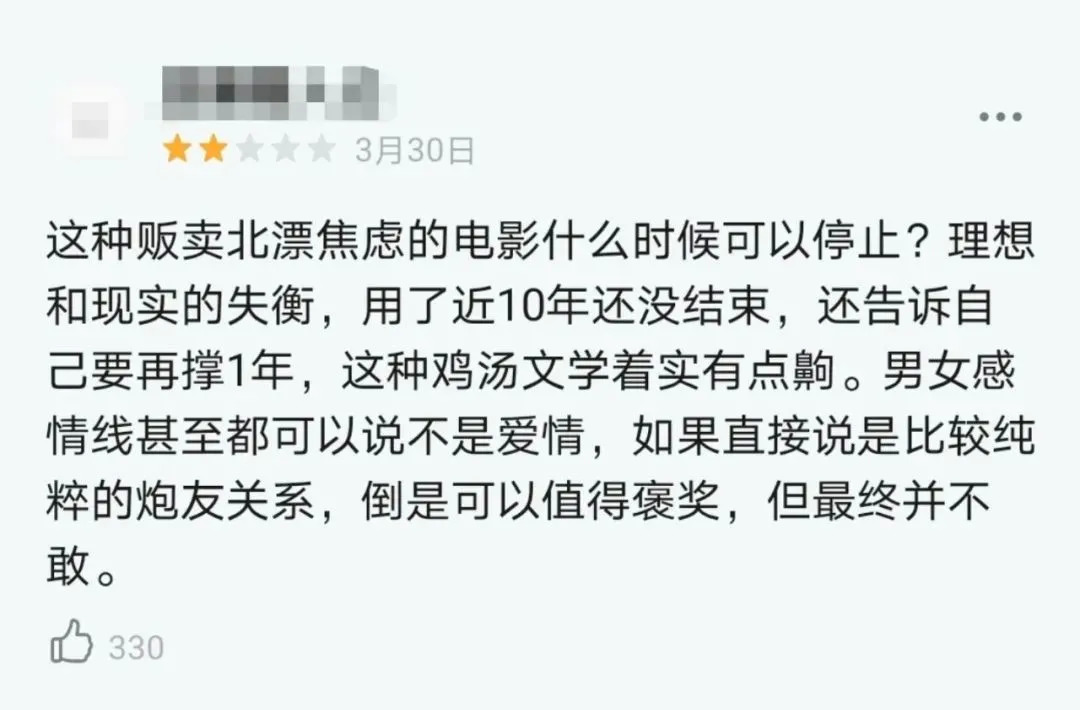

图源豆瓣

即使有作品面世,女性导演承受着和男性导演一样的压力,但她们的压力可能更多是在评论中会在导演前面加一个“女”字,似乎是因为女导演才有观众吐槽。

但作为中国电影创作成长的见证者,李少红过去也曾试图摆脱“女性”的标签。过去被问到“作为女导演如何如何……”,李少红会反问,“你问男导演的时候要强调你作为男导演有什么感受吗?”

而现在她会回答,“挺好”。

《明天会好的》上映后,有部分观众表示,“感觉电影在制造焦虑。”“看完感觉明天不会好了。”这是袁媛第一次面对公众的不同声音,她很平静:“当一部作品问世时,观众对它所有的评价我都接受,最终如果呈现的不好,也是我来承担这个责任。”

《明天会好的》豆瓣评价

虽然在资本、制片等多方的制衡下,导演并不能完全控制一部影片的走向,但女导演不会矫情,会像男导演一样冷静的面对这个世界的非议。

她们从过去对性别角色的抵触,到开始自觉开发作为女性导演所独具的视角和特质,同时,也更坦然面对成长中的种种来自性别或非性别的艰难和喜悦。

此时,距2014年《匆匆那年》成为年度爆款网剧已经过去7年。男主角之一的白敬亭已经成为了追星女孩公认的“四大国民墙头”之一,而他的置顶微博还是《匆匆》的剧照。

方茴的扮演者何泓姗,也成为了大热古装剧《如懿传》里的“小琵琶精”,并塑造了不少经典的影视角色。

至今,姚婷婷偶尔还能听到一些合作伙伴说,《匆匆那年》是自己的白月光。每当听到这些话,姚婷婷都很感动,觉得自己似乎做了些有意义的事情。

去年受到疫情影响,王丽娜第二部电影《村庄音乐》的拍摄被迫停滞,这部电影同样聚焦于家乡新疆。

白雪去年筹备的跨国犯罪题材电影,因为疫情被迫停止。

当下她正在筹备一部翻拍自意大利的亲情题材电影,白雪告诉我们,这次再做调研,已经不像筹备《过春天》的时候那么孤独了。“这次身边有了一位非常优秀的编剧和我一起。”

白雪对毒眸说,“我不觉得我只能写关于女人的故事”,如果能将男性主角的故事讲得非常精彩,我也很乐意去尝试。女性更擅长表达情绪,但要警惕掉入情绪里面,因而她会尝试各种类型的影片。

和毒眸通话的当下,王丽娜正在新疆筹备影片的拍摄。为了这部影片,王丽娜在当地种下了成片的植物,但疫情将一切计划都打乱了,现在只好重新改动剧本。

“那些植物怎么办呢?”

王丽娜笑了,“就只能重新再种一次呗。”

末了,她又补充了一句,“你要接受这些变化,接受这些不完美,因为这些不完美也正在创造新的东西。”

参考资料:

1.试论中国当代女导演作品中女性意识的觉醒 《电影评介》董玉芝

2.论当代中国女导演的创作心态汪天伦任仲伦

3.人格·身体·存在——中国当代女导演电影分析(1978-2012) 《当代电影》周夏

4.中国女性导演风格变迁:从李少红到李玉

评论