文|橙雨伞公益

编者按:

昨天是母亲节。对于许多女权主义者而言,这或许是一个滋味复杂的日子。

一方面,我们警惕神化母职的叙事,拒绝将女性和母亲角色捆绑在一起,提倡生育权、身体权的自由和保障;另一方面,我们也曾切实地感受到母亲也可能对孩子造成伤害,而成为女权主义者后,则意味我们需要用性别视角解读母亲的一生,同时与自己、与母女关系作出和解。

我们知道欣喜和痛苦、坚强和隐忍总是并存。谈论母亲,并不总是一件容易的事,理解和重构,可能带有撕裂、带有疼痛,但它们同时也是真实的、具有力量的。

今天,我们邀请了三位女权主义者去谈谈她们性别意识觉醒后,如何理解和看待自己的母亲,以及对母女关系的观察和反思。

我们希望用这些关于生活、生命的女性叙述,重新书写女儿与母亲的故事。

作者:witch

成为女权主义者后,如何处理母女关系

其实用“处理”这样的词好像不太合适,因为成为女权主义者时,妈妈已经离开了。后来很多时候我会不断地回头审视这段母女关系,中间有迷惑、无力、心酸……各种情绪杂糅一起。

神奇的是,每次审视,我的心情最终都会回归平静——好像和另一个世界的母亲交谈了一番,一次次达成了和解。

我和妈妈的关系从小就不好,两人争执的次数特别多,特别严重的一次,我都要拿起电话报警说她家暴了。之后这件事情经常被妈妈提及,她觉得我那种行为非常可笑(然而我后来的专业和努力的方向仍旧和此有关hhh)。

这样的对峙在我初中时结束了,而且彼此亲近很多,可这并非因为我浪女回头理解了“慈母手中线”开始听妈妈的话。

图/《依然爱丽丝》

那段时间家里发生了很多事,我好像看到了妈妈生活的全貌——作为母亲,作为妻子,甚至是作为一个女儿。我开始维护她,想要保护她,我开始真正走近她。

播放器里(暴露年龄)存几首她爱的老歌,逛街时护着她让她走里边,拿她够不到、提不动的东西,在她受到伤害时转移火力,闲暇时读文章让她振作起来……她也好像是我一个认识了很久的朋友:捂着眼睛陪我看恐怖片,逛街时留意我喜欢的运动装不再强迫我穿裙子,会默默地、耐心看我写的、画的东西。

她也在慢慢看到我的全貌。

当时的那种情感,不是孩子对母亲的体谅,而是女性对女性的理解。

我们是亲密的盟友,一起面对很多事情。

图/《伯德小姐》

但真正与母亲和解,是前几年看《厌女》、《坡道上的家》和《82年生的金智英》——在令人窒息的婚姻家庭生活中,还要保持稳定的情绪简直是反人类,我想我可以理解之前对峙时她恶劣的态度。

我也很庆幸能在十几岁时以女性的视角去观察她靠近她,虽然做不了很多,但至少可以握住她的手,希望能给她力量。

这样的联盟关系似乎在我大学时期“破裂”:我一直想带母亲逃离那样的生活环境,母亲却选择继续走下去。

她看我是一个倔强的“出走者”,我对她也感到无奈又无力。我们的关系好像淡了很多,甚至病重那段时间她好像回归到“对峙时期”。可能是我长大了,也可能是悲伤和焦虑分散了注意力,我不想也不再站在她的对立面。

就这样一直到她快要离开,她突然做出一个令我困惑了很久的举动。

那天她靠在床头,突然张开双臂,想要拥抱谁。我看着家人们回应妈妈的怀抱,脚下却跟粘住了似的动不了。我已经习惯这样的情景,但目光还是有些失焦。妈妈摇了摇头,气氛突然尴尬。这时有人提醒我上前。

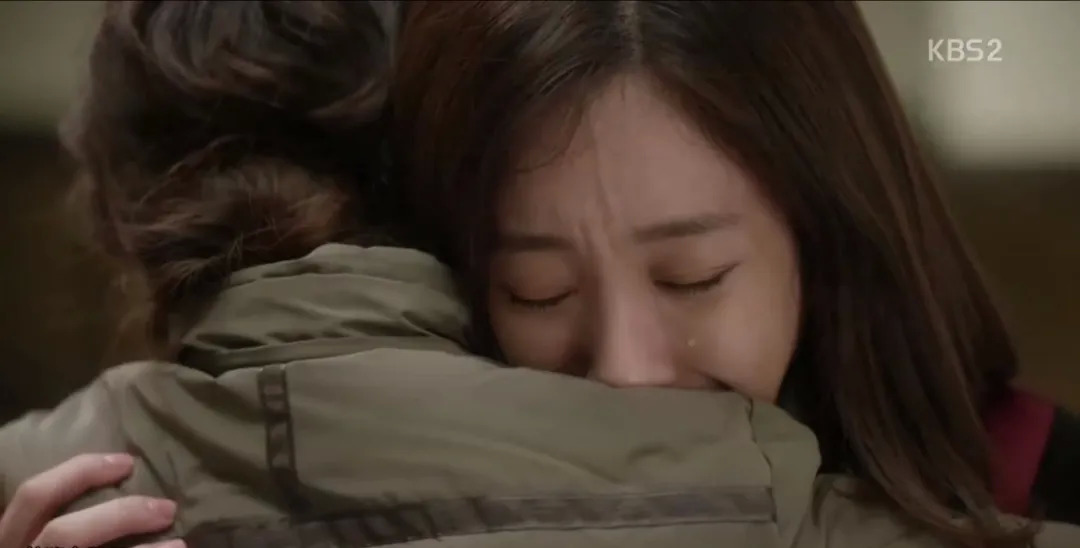

图/《魔女的法庭》

我不记得自己是怎么挪到妈妈面前的了,我试探性地靠近她的怀里,心想会被拒绝还是……但来不及想其它,妈妈就很用力地搂住我。

我的悲伤困惑难过心酸随着眼泪喷涌而出,一瞬间崩溃:“所以妈妈是在意我的?”“为什么现在才这样抱我?”“为什么这次就是我了?”......没想到和妈妈最亲密的拥抱这么无解。

很多年后我听到梁静茹的《会呼吸的痛》,歌词里写:

你拆了城墙 让我去流浪

在原地等我 把自己捆绑

你没说 你也会软弱 需要依赖我

我就装不晓得 自由移动自我地过

突然泪就掉下来,明白了那种“破裂”以及她生前最后一次给我的那个紧紧的、令我不知所措的拥抱——

她大约知道自己割舍不掉很多东西,但希望我能活成自己想要的样子。

图/《听见你的声音》

如果这也算处理的话,我觉得我们不仅仅是和解,应该是跨次元的并肩同在。我很爱她。

我也会活成自己想要的样子。

作者:干杯

别乱当妈

谈母亲节对我来说是一件比较私人、比较困难的事情,尤其当母亲节成为我妈向我索取“爱和回报”的借口时,这个节日稍显讽刺。毕竟儿童节的时候,年幼的我却总是“索取”失败。

“开口要求买东西,是伤害父母的。想要糖和快乐,是奢侈的。”这是我小学就已经领悟的道理。

我父母在我还嗷嗷待哺的时候就已经开始分居。我从小跟着爸爸和奶奶一起生活。我一直认为我的父母都是巨婴,巨婴们离婚生育的代价,则是将母职惩罚转移到另一个女性身上,在我的故事里,这个人就是我的奶奶。

图/《季春奶奶》

严格意义上,我的奶奶才是值得被庆祝的母亲。但今天,还是聊一聊我和我妈的母女关系吧。

我的父母自离婚后再也没有正面相见,我作为夹心饼干,总是在中间负责美化TA们两人在彼此心中的形象。我妈说得最多的一句话是“穷人的孩子早当家”,所以我很早就学会要求和消费是“不对”的,想要的东西只能自己争取,虽然我也不知道为什么父母健在却需要孩子当家。

我小时候最熟练的撒谎模式,是将奶奶给我的零花钱省下来买自己喜欢的东西,一本好看的笔记本,或者一件小裙子。回到家,当奶奶或爸爸问起,这是谁买的时候,我会很自然地说,是我妈买的。

尽管只有我自己知道,每次想问我妈买一些东西,有多难开口。尽管这个东西可能只是卫生巾。

图/《春潮》

我妈在我爸这边的家庭,形象很不好。因为她没有撑起“当妈”的责任,离婚时她毫不犹豫地选择放弃我的抚养权,将我“推给”我爸,实际上她知道是我奶奶负责抚养。

事到如今,我依然保留这种撒谎的习惯,我妈给了我多少压岁钱、我妈请我吃了哪些大餐,这些话有几分真假不重要,重要的是——至少在别人眼里,我妈还多少是个“妈”的样子。

当我接触女性权益相关的工作后,我常常鼓励想要分手、离婚的女性,大胆地、自私地为自己的生活做选择。她们可以选择离婚,可以选择放弃抚养权,这都不能说明她们是一个“坏妈妈”。

这也让我开始反思,我妈在她年轻时是不是也出于她的考虑,为了她更好的生活放弃对我的抚养权?

我曾经在我爸的抽屉里找到一封我妈写的“离婚信”,她控诉了婚姻生活的不开心,表达了她想要离开或者解决问题的意愿。通过信件,我才看到我妈对这场婚姻的理解。但是这封信没有引起我深刻的共鸣,因为“不开心”,是我们家庭关系的常态。我仍然不理解,两个不开心的大人,为什么需要一个小孩,把不开心传承下去?

图/《婚姻故事》

我尝试过用性别友好的视角,去重新解读我和我妈的母女关系。我理解她放弃抚养权,我甚至没有因此对她有过任何责备,但我不理解她为什么不积极参与我的生活,为什么不积极回应我的需求,为什么没有成为“更好的大人”。而这份不理解,对我爸也是通用的。

我妈现在处在另一段也让她不满意的亲密关系里。我理解女性卷在不理想的亲密关系里需要解放和出口,我也看见她在这段关系里的家务不平等,所以当她需要逃离(尽管只是不做一顿饭,出去吃一餐),我都会尽可能回应,带她尝试不同的餐厅,或者看一场电影。

可在她的眼里,我的回应永远不足够。因为我现在是成人了,是她该享受回报的时刻了。而我总觉得,付出和回报应该是对等的,不是吗?

和原生家庭和解,并不是用女权主义付出实践就能得出答案。

图/《伦敦生活》

在这个故事里,爸爸妈妈逃离了不开心的婚姻,很好。但TA们没有学会如何处理育儿问题、没有学会如何反思婚姻生活。育儿丢给奶奶吧,反思丢给孩子吧。一晃眼二十多个年头,TA们只得了“当了爸妈”的名号,却丢了“为人父母”的实质。

但是明天,我还是会和我妈一起过母亲节。不只有我们,还有家里所有当妈的长辈们。只剩我俩单独的话,一定非常尴尬,也不知道有什么可以庆贺。

我对女性压迫的理解和反思,不能解开我的童年心结。我不仅不想庆祝母亲节,也不想庆祝父亲节。

好就好在,利用女权主义的视角重读母女关系,也许会更宽容、更广泛。把“母亲”看作一种女性支持的角色或力量,或许能宽慰很多。

血缘代表的只是一种生物概念,而生命中成为“母亲”一角的有可能是其她人:包括真正实现“母亲”养育责任的,我的奶奶;实现“母亲”情感支持的,我的姐姐、表姐;实现“母亲”教导启发作用的,我的专业导师等等。

图/《海街日记》

我现在对母女关系的新解法,或者是与原生家庭的和解,是把我爸妈都当作成年人(尽管他们年过半百,可能还不能接受这个设定)。

母亲首先是个人,她才能继而承担母亲的角色。但也是因为她首先是一个人,所以必须承担“不能为母”的后果,这可能就包括必须承受不开心的母女关系。

父母对自己人生做出的决定,应当由自己负责。快乐幸福与否,他们才是决定者。孩子不需要为父母的错误选择背负“修复、重生”的责任。孩子只需要负责自己的幸福快乐。

最终,母亲节还是值得庆祝的!生命是值得庆贺的,而生命必须和母亲联结。

图/《时时刻刻》

我仍然相信母性的美好,我仍然相信女性互助的力量,如果不是我生命中各色女人的鲜活,展现了各种女性生命的可能性,我定不会走上女权主义的不归路(不是)。

我愿意相信,更多的人拥有的是和母亲共同成长、分享人生的快乐。我也相信,如果有一天我愿意选择,我也可以、也有能力将这份快乐传承下去。

作者:露露拉苦

原来我和母亲,一直相互支持着

直到去年,我还是很恨我的母亲。

我曾经对母亲说,“妈妈,我可以听你的话,做一个乖小孩。我可以顺利毕业、考公务员、找男朋友、结婚、生小孩,我可以每天都开心积极,但这样我会一辈子痛苦,这样也可以吗?”

母亲或许也是在气头上,恶狠狠地对我说,“那你就一辈子痛苦吧!”

图/《相爱相亲》

于是远离老家在上海求学的我,生活中最崩溃的瞬间就是接到母亲打来的电话,哪怕只是简单的嘘寒问暖,也会让我感到心烦意乱和恐惧。

记忆最深的一次,是实习加班到九点,我挤在像沙丁鱼罐头一样的地铁上,整个人累到没力气,却接到母亲打来的电话。电话那头她什么也没说,短暂的沉默之后,开始哭泣。问她发生了什么她也不回答,就一直哭一直哭,最后说“好了,没什么”,然后挂掉了电话。

我知道当时的母亲也是万分脆弱,万分痛苦的。但我恨为什么每一次她都像倒垃圾一样扔给我,全然忽视我的感受和状态。高三那年,我精神压力非常大,却不得不在周末午饭时间,听母亲哭诉她如何在面对父亲家庭时感到自卑。

后来我开始看心理医生,和许多朋友聊母女关系,不断地学习、理解和实践女权主义。我想要知道,我同母亲相处的种种痛苦和不堪,是如何被社会性地构建出来的。

图/《相爱相亲》

我开始明白,母亲困在传统中,她所接受的教育只有那一套陈旧的父权规训。如果我不希望她用那一套东西来伤害我,控制我,那我就需要告诉她新的方法。

于是,我会在适合的机会,去提关于性的羞耻,去提处女膜是个伪概念,去提人并不是一定需要婚姻,去提父亲如何在家庭中缺位,以及压抑的有毒的男子气概。这些话一开始很难说出口,并且总是伴随着愤怒。

母亲曾经认为,我好像上了个大学,学了点知识,就开始瞧不起她,认为她说什么做什么都是错的,她已经不知道要如何对我了。我告诉母亲,我讲这些,从来不是想要贬低她,而是我知道很多东西她以前不了解,所以就算是无心的,但还是用我不希望的方式伤害了我。

如今我真诚地表达我的想法和感受,是希望她可以用尊重我的方式来对待我。

如果在父权的叙事中,所有的母女关系都是支配与被支配,控制与被控制,反抗就意味着受伤,自由就意味着不安与恐惧。那么我迫切地想要实践出一种新的相处方式,因为我和母亲不仅仅是母女,更重要的是同为女性。

图/《二十世纪女人》

我更多地去想象去了解她的生命,去尊重她的主体性,相信我愤怒的敏感的经验,她也曾感同深受,相信母亲也拥有改变的力量,接受我们关系的复杂和可能性——脆弱、崩溃会发生,支持与理解也存在。

直到去年,我人生最痛恨的事是,我是我母亲的女儿。我一度认为,单是因为这一点,我就不配被任何人爱。我试图成为一个和母亲完全不一样的人,但我知道我和她几乎是一模一样。

而当我愿意站在女性主义的立场上,去理解她的生命经验时,我在某一天洗澡的时候突然回忆起,我高一那年,进了市里最好学校的实验班,但精神状态很差,成绩也很糟糕。我在一次期末考试时交了白卷,哭着打电话和父母说我想要转学回县城里。

那天晚上,母亲把我叫到床边,她跟我说,在她像我这么大的时候,她在技校读书,可她好痛苦。因为她非常厌恶和冷冰冰的机器打交道,她喜欢和人一起工作。于是她决定退学。

图/《孤味》

那个年代,技校读书意味着工作机会,很多人挤破头也想去。以及,所有人都知道的,“女孩子就应该找一份稳定的工作,然后嫁人生孩子”这样的陈词滥调。从亲戚到街坊,都在骂母亲,觉得她怎么那么傻。外婆也很生气,但还是去学校帮母亲办了退学,接她回家。

母亲说,当时所有人都不支持,但她知道自己想要什么,不要什么。跟着自己的心走,如果你做好了选择,妈妈会支持你。

如今的我,不再因为母亲而自我厌恶,我开始慢慢肯定自己身上的勇敢和真诚,并且义无反顾地坚持着。

那一天我才意识到,原来我和母亲,早已以那样的方式相似着,互相支持着。

图/《请照顾好我妈妈》简体中文版

读完这三篇自述,不知道你有没有回忆起某个重新理解母亲、重新认识母女关系的瞬间?

处理母女关系、与原生家庭的关系,或许是很多人一生的功课。

母亲曾经的选择是有限的,她也可能犯错、也可能不完美。如果我们有机会重新以女权主义的角度理解母亲的一生,我们的母女关系是不是会不同?

重新认识母亲,重新走进她的生命经验,也是在抵达我们自己。

评论