作者:席维安

自述:杨海崧

天使投资人童玮亮近期接受了博望志专访,在几年前联合发起成立梧桐树资本后,他们的成长期企业投资基金也已经做到了第三期,资管规模超过50亿元人民币。

对老童来说,自己并未精心设计过的人生轨迹,在年过不惑时,最终没有差错地落到了中产阶级上。

PK14乐队主唱杨海崧作为最为亲密的朋友之一,见证了他的成长与转变,20多年同行路上,这位领袖级的独立摇滚音乐人看到的是童玮亮的侧面。

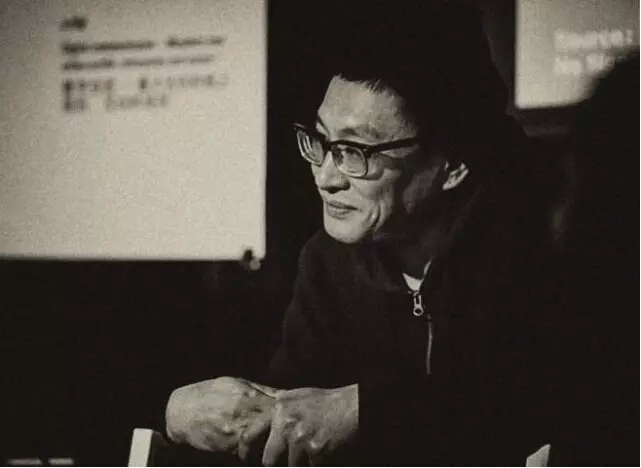

*杨海崧是后朋克乐队PK14主唱,被认为中国当今最有深度和思想的音乐人之一

壹

20岁我们(南京那拨人)走到一起,就是因为有相同的价值观,在这十几个人里,有些价值观已经变掉了,慢慢会失去联系,但有些人还会经常见,虽然一年也就见一次,但经常打电话,还能当朋友,他基础(价值观)还在。但基础不在了的话,我们可能就不会再联系了。

童玮亮(在那些人里)其实不算特殊,其实我才是特殊的,大部分人都去工作了。丛峰,现在是独立导演,在拍纪录片,像我一样,没有正式融入一个常规的价值体系里边。

像海洋,七八点(乐队)的,现在在苹果公司,也有在人大的,负责港澳台事务。全是这种,照着精英路线,童玮亮也是的。

卢中强是年纪比较大的,他当年是专业音乐圈的,我们是地下音乐,朋克,他们是南京主流级别的音乐人,我们看不上他们,但我估计他们也看不上我们(笑)。

他们特殊,是跟同时代的人相比显得比较特殊,同时代的(很多)人20岁多数没有去听摇滚乐,他们很正常地按照精英路线去成长,成为社会中坚力量。

我身边这些朋友,20岁的时候是特别叛逆的,到了30岁以后才开始真正放下叛逆的自我,融入社会体系。

贰

他(童玮亮)谈不上勉强,但总要放下一些东西,在我看来,放下的还蛮多的。

从我角度来看,是这样的,我们之前交流写作的东西很多,他写东西,我写东西,会交流,直到他几乎放弃。当然他没明确地说「我不写作了」,但我知道他有选择。每当我们见面的时候,谈论的东西会慢慢转移到商业,他自己的工作上。

我想象中他可能某一天下定决心,说老子进入这个体系,去挣钱,成为什么人。不一定是社会精英或者中产阶级的目标,只是成为一个普通人。

我没问过(这个问题),我认为这个问题比较敏感,放下一些东西,放弃自己反对的东西,进入他们,比较敏感,尖锐。

他放下的,不能说是颠覆,但是他在校正自己的价值观。我们所反对的那些东西,其实是后来他接受的东西,他在校正(价值观)。

我不会接受,我会比以前更宽容一点,但我不会进去(商业体系)。我对他的选择不意外,人30岁以后肯定不一样的,我也不佩服他,也不羡慕,可也不鄙视。

可能会稍微有点失望,平时聊得话题,我感兴趣的会越来越少,只是这一点失望而已。

叁

所有在年轻的时候反对的东西,或多或少都会有盲目在里边,以名词或者口号去反对,只不过你在成长中可以需要弄清楚,你反对的究竟是什么,而不只是一个口号,不只是一个中产」标签。

我价值观还是偏无政府,无阶层,大家平等的,因为精英阶层,恰恰是分化了社会,会造成人与人的不平等。关于中产阶级的生活,黑格尔和马克思会说,是人类异化的一个手段,你的工作不是为了愉悦而工作,不是为了兴趣而工作,甚至不是为了生存需求而工作,只是为了等到某些社会高层所许诺的一些名声、物质,籍此来累计社会财富,这是人类被名利所异化的过程。

我不想成为那种人,现在写作和音乐也是劳动,是我自己爱好的,不为任何人做劳动,不为歌迷写歌,演出,我只为自己。

我不知道是不是做到了不被异化,至少现在自己觉得还挺好的。我没办法评价童玮亮们,对社会结构的看法,成为他们的一部分。

年轻的时候听「墙」一样,不过是墙上的另一块砖。结果你活到四五十岁,就是想成为一块砖,不知不觉就成为了,所以我也没办法评价,(他们)人生价值和意义是不是体现在这里了。

现在还是比较宽容的,以我20岁的脾气,就不会再跟他交往了,我以前没那么随和,挺强硬的。现在我接受他们,不仅仅是因为他们是朋友,因为我能接受很多人。很多跟童玮亮一个阶层的人,风投的人,我也接触过,也喝过咖啡。但我不会把话题引到你为什么改变价值观,我觉得聊这个没有意义,大家都不高兴。

我尽量不碰这个话题,不会聊他为什么改变了,我不会聊。这个话题,太敏感,可能聊完了朋友都做不了。

朋友不错,人很好,有共同的回忆,成长的经历。至少还保持某些东西的热爱,还能聊聊,也挺好的。

他们知道我的想法,我知道他们容忍我这种不宽容也已经很多年了。我年轻的时候特别不宽容,他们也挺不容易的。

观点特别尖锐的时候,聚餐聊天的时候,真的会因为某些话题挑起我的情绪,会跟他们吵起来,但会非常不高兴,何必聊这些尖锐的话题呢?

没有什么更好的下场,我看到这批人,以前会觉得更好更坏,现在不会这么看了,这是个性和结果造成的,人各有命。你自己走出来的,你选择的。现在还谈不上结局还是下场,我也不认为我的状态是最好的,没什么好还是不好。

我跟20岁比起来,能接受更多可能性,他在某些时刻变成那样一个人,也没关系,我能接受。

肆

当年,他(童玮亮)十分投入地做所有事情。说到底,在南京大家都没钱,他是最有钱的,有工作。吃饭都是他付钱,他人又是仗义疏财,我们几个朋友很坦诚,喜欢音乐,生活里想法,垮掉派,自白派,思维是一样的。吃他的,也谈不上不好意思,(这事)不重要,大家也就是吃吃面,吃个麦当劳很奢侈了。

他一直是个核心,在做音乐的,听音乐的人里,他很有号召力,这完全不是来自经济因素。我们都喊他大胖,天生是有号召力的,这个东西挺难描述的。

我一直不是核心,从来没有相当核心,只是想做自己的事情,可能别人会觉得(我)挺牛逼。但说实话,他们对我做乐队那个事,朋友圈里大家从来不会觉得牛逼,听到的全是不太好」,这种事,操。

(当年)看演出,跑过来看,大家可能根本不是想看我的演出,只是想看「七八点」,或者为了(演出)这个事情而兴奋,而不是为我的演出而兴奋,这事对我有点沮丧。

我的感觉,当时朋友在一起,互相去家里看诗歌,会有鼓励,但对音乐,童玮亮对我是鼓励,但可能并不是基于觉得我音乐太好了,太牛逼了,只是身边有个朋友做这个,不管好不好,我都要鼓励他。

好多朋友告诉我的方式是非常直接的,说你这样不太行,你应该这样练一练,那都什么呀,弄得我烦死了(笑),你知道我身边的朋友是这样的,说话非常直接,不会隐藏什么想法,不喜欢就算了,那怎么办我操?我也不会说傻逼不理你了。

现在想想,可能唯一的解释,就是(当年做的音乐)真的不太好,必须得做,但又不能沮丧,只能拼命地做下去。找借口告诉自己很好,做下去。可能确实不好,但那个时候你老是说我不好,记了20年,打击挺大的(笑)。

为什么记得,因为对我确实是一个比较沮丧的事情,你创作的一些东西,你最想得到他们承认,一群最亲近的朋友,他们不承认你,老在说你,这个还挺沮丧的,说实话。

童玮亮不是说在音乐上多强,他是爱张罗,大哥嘛,教主,不需要会这些事情,其实那时候缺少的就是这样的人,这个圈子里头,如果没有童玮亮,可能圈子也不会那么亲密,人很少,他爱张罗,后来我看好多城市的独立音乐圈里,其实就差了这么个人,有号召力,有能力,有意愿去做,大家很信服他,很认他,这是非常重要的。

所以他帮我们做了第一张唱片…也是也没帮上多少,操,钱也是我自己出的,录音费都是我们自己出的,这个事说起来还是好玩,当时想找摩登天空发,他们说行,但是得重新录,摩登觉得录音不太好,那是2001年,PK14是1999年来的北京,沈黎晖说你要不要重新录一下,我说操,不太想重新录,我们就说自己发。

童玮亮就说,他在加拿大有个朋友,应该是病孩子一个网友,然后让他注册个公司,号称在国外发行吧,这个靠谱,就说好好好,就注册了一个Empty Egg,所以最终是在加拿大注册的,那边的唱片厂牌,实际上,真的就是个朋友帮忙,注册了一下,什么都没有,然后大家说,既然我们有厂牌了,就在这个厂牌发行,就号称加拿大厂牌发行了。

国内是颜峻做的发行,那时候他在跟口袋合作,我们如果只是做唱片,其实没有任何渠道去卖,那时候演出也不算特别多,就找颜峻问你有没有兴趣卖这张唱片,他说好啊,Subjam(撒把芥末)正好在跟口袋合作,就让口袋做这个事情,我们也很喜欢(撒把芥末)那个牌子,他很开放,谁都可以用,这个社区,用这个牌子就可以,对他来说也不做啥事情,你也不用给他任何东西,都可以。

我觉得还挺好,所以大家是一个发行的网络,通过口袋去发行的。所以最后上边有两个牌子。

做完那张唱片,童玮亮就更深入地投入到自己的工作里去了,那时候我在北京,他去上海呆了一阵子,见面也少了。理论上2001年以后,这个圈子也有点散了,有的去工作,有的回老家。

伍

(童玮亮)不抽烟不喝酒不生小孩,肯定是这样,这个挺好的,这才是我跟他当朋友的基础(笑),身边的朋友里边,包括我自己也没孩子,我们对人类的看法还是比较一致的,到现在,对人类这个物种,总的来看还是比较悲观的,对人类和世界的未来比较悲观。

他的生活习惯一直保持,从没变过,也不会因为他的工作去变化。不买车不买房当然是他个人的选择了,我觉得也挺好,我也没买车买房,我自己觉得,20岁的时候,这些朋友身上,或多或少都显露出类似清教徒的色彩,反物质反享乐,包括我现在做音乐,我也特别不喜欢享乐主义的音乐,享乐主义的事情,或多或少有点工作狂,有点反物质的倾向。

20岁的时候,就已经显示出来了,现在好多人还抱持着这个特点,这就是我们的价值观,可能很难变掉。

他性格很温和,虽然长得个大,别人看了还挺凶的,尤其是当年留长头发的时候,我们都留过(长发),喜欢摇滚乐,肯定需要。但他的性格是我见过最温和的几个人,他也会生气,也会愤怒,我们那时候接触的,好多私人空间在里边,所以他的情绪都是私人的,也生气,家里跟老婆Bobby吵架也见过。

其实也挺好的,挺自然,不太生气,但如果你接触到他内心的道德观底线的时候,他会非常强硬。不跟人喝酒,这是底线,触碰到他,不会理你,规律的生活,其实这就是底线,碰到这个东西的时候,他会特别强硬。

我的意思是,我不知道他工作的时候状态是什么样的,如果你们没看到他拒绝的时候,那就说明还没碰到他的底线。

在清教里边,生活规律是一个特别的条件,烟酒不沾,生活规律,这是一个非常重要的向上帝奉献的实践手段,非常有宗教感。

我完全不是这样,因为这不是我的底线。你知道有两种宗教感上的人,一种是像僧侣和修女一样,以行为和活动体现对上帝的爱;有一些人,不以行为和活动体现,以内心体现。佛教里面也是这样的,一种是坐禅,一种是酒肉和尚,对我来说,外在的行动感没那么重要,行为准则没那么重要,但对他来说,很重要,多少会拿这个东西当一个仪式感。

我觉得我的理解差不多是对的,虽然没跟他聊过,我看人还是比较准的,你也可以问问他是不是这么看,虽然我猜他不一定会回答这个问题。对他来说,只是生活方式,只是不想晚睡而已。你问我嘛,从朋友的角度看,是这样的。

但是或多或少,我们20岁的时候,这群人之所以聚在一起,是有一些宗教感的,不是信上帝,也不是信佛教,任何宗教,我们还是有点泛神论的。相信有一个更高于我们的神灵,在之上,有奉献感和宗教精神的。

陆

杜马,是李冯,「英雄」的编剧,只用过这一次笔名,写了这个小说(投向分裂的怀抱),在青春期的时候你要解决的一个矛盾,一个冲突。这种冲突其实是你的内心理想化的东西,和外在现实产生的矛盾和冲突,怎么去解决,「我们由于聪明而变得狡猾,由于狡猾而缺乏勇气,由于缺乏勇气而猥琐」这段话是一个很好的借口,它把人性的理想的东西,和世俗的你所想要抵抗的东西,把这个尖锐的矛盾软化了,让你内心的冲突不那么尖锐,慢慢能够在世界上生存下来。

它实际上是软化了一个冲突的,但对我来说,在20岁的时候,我是不想软化这个冲突的,所以我觉得这句话有点滑头,狡猾,给了你一个理由让你去接受现实。我20岁的时候接受不了,几乎到了三十岁以后,才能真正开始和这个世界和平相处并接受他,我接受并不是因为自己软化了,而是因为我自己更强了,这就是我的成长经历,对童玮亮来说,对很多人来说,都是不一样的,他们需要去搞定自己内心的矛盾,去接受外在的世界。

很多人在那时候非常绝望的,当你看到外在世界的变化,尤其是90年代高速发展的过程中,所以这句话一直被病孩子放在主页上,我觉得就是一个抚平内心矛盾的工具。只是我当时不太需要这个东西,我不喜欢抚平,我希望矛盾来了就来了,尖锐的没问题,我看我怎么扛过去,也很痛苦,但也能扛过去,其实我更喜欢那句话,就是「投向分裂的怀抱」,可能跟我性格有关系,要做就做得极端一些。

童玮亮他们就是中和的,能够缓和自己的矛盾,让自己更好地在世界上活下去,而我那时候更想知道的是,这个世界是什么。

这段话如果不放在病孩子主页上,知道这句话的可能不超过10个人,知道这个小说的也不超过十个人,这小说是在「今天」上发的,是一个禁书,国内几乎看不到。

那是童玮亮翻出来的,他那会很爱买这种禁书,都爱买禁书,他最爱买,因为有钱嘛,我们经常在旧书店里。杜马这个小说看了以后都很喜欢,确实很喜欢,也不知道这人是谁,直到过了将近快10年,我跟朱文聊起来这个事,他说杜马就是李冯,年轻的时候写了这个小说,只用了一次这个名字。

(去见李冯?)没有了,没有了,影响那么大的人,也没必要认识,要认识也不是那个时候,时间不对了,所以就算了。

柒

其实我看着童玮亮的时候根本感觉不到他的财富,现在大家基本上每年过年前吃个饭,聚一下,他也不会跟我们说今年挣了多少钱,唯一感觉就是,卧草,他房子租的很贵,三元桥,7000一个月,我们还为他担心呢。他说住那是因为交通方便,我也能理解,但有时候也说,卧草7000块钱太贵了。

我们不太聊工作的事,他也不跟我们显示自己事业上有多成功,对我们来说,这东西也没那么重要,所以可能也不会跟我们说,不是个可以炫耀的东西。他要是「啪」拿出一本书,说刚写了本书,那可能我说「哎挺牛逼」。

其实他也没啥变化,每年见,就有一段时间看着比较累,一看就是工作,也谈不上顺不顺,会很繁琐,但也能理解,说实话,没感觉他有什么变化。

(找他融资?)我们之前有时开玩笑,但不会认认真真地说说童玮亮,我们今天想融资,要多少钱,你有没有兴趣参加?从来没想过。

包括有朋友拍独立电影,也需要钱的,但也没有人想过找他张口。因为这个东西是这样,对我们来说,其实还是特别私人的关系,不是工作关系,完全排除所有利益之外的关系,所以这就是为什么大家能在一起,如果你有利益关系,好复杂的。

我不会开口的,除非他开口说,哎我想投兵马司唱片,那找我们Michael聊,不要跟我聊,所以这个东西,我觉得自己还是这么看的。

我觉得他现在一点都不分裂,当年他很分裂,他的矛盾实际上是比我更强,就是两边他都想要,艺术方面和商业工作都想要,但对我没有那么强烈,是因为我只想要艺术,我不想工作,从商,我要做的只是抵抗那种生活,但他是权衡过了,放弃了,艺术这一面隐藏起来或者变成弱项,所以他肯定很分裂的,尤其他这种性格的人,都要做平衡的,怎么平衡生活,爱好和职业,很分裂。

但现在他不分裂,我看他开始正儿八经不写东西开始上班了,我就知道,噢,矛盾差不多解决了,没有崩溃掉,但他肯定经历过这个过程,这是所谓的分裂。

他还是内向,很多东西不会显露,有些冲突只能凭朋友去感觉到,偶尔会聊,但不会太深。我们做事情,不会期望朋友帮你解决这个事情,那就需要内心长时间的思考,然后去斗争去解决。

表现的话,他会焦虑,有一段时间会焦虑到神情能感觉到,瞬间即逝。能感觉出来,有时候说法会矛盾,就看他怎么解决这个矛盾,得说服自己。

捌

童玮亮谈不上是《现在让我们赞美富人》那种富人,因为在我生活里边,他没有显露出他富人的样子,不会说哎,我们今年聚会改在香格里拉,或者叉叉大饭店,现在(聚会)就是凤凰城里边,绿茶,南京大排档。

每次抱怨是因为我们远,凤凰城离他近,约着说聚聚啊,好啊,哪儿见?凤凰城吧。操,好吧。又是离你家那么近,吃完饭喝个Costa或者太平洋,聊一聊就各自散了,还得回通县。

就是这个事情,也从来没有说去长城脚底下,或者别墅里,吃一顿,从来没有过。所以在我的定义里,他跟富人好像没什么关系。

评论