客观说,这几年青岛有点“累”。

这种“累”是体现在经济增速上,体现在城市建设上,也体现在干部身体和精神的双重感受上。

所有人都能看到青岛跟先进城市的差距的确在拉大,而且各级领导好像也都明白问题所在,也的确想尽办法迎头赶上,但现实是青岛这几年似乎陷入了“落后、反思、继续落后、再反思”的螺旋式下降怪圈。

一谈到青岛和先进城市最根本的差距,永远有一个标准答案就是“思想意识”。

然后就是各种反思学习,各种振聋发聩。

问题是思想意识如何改变呢?

思想意识只有在一个个项目落地、一个个难题攻克中才能得到切实改变,只有给企业服务的一个个细节中、给市民解决一个个具体难题中才能让企业和市民感受得到。

不妨来对比一青岛和成都。

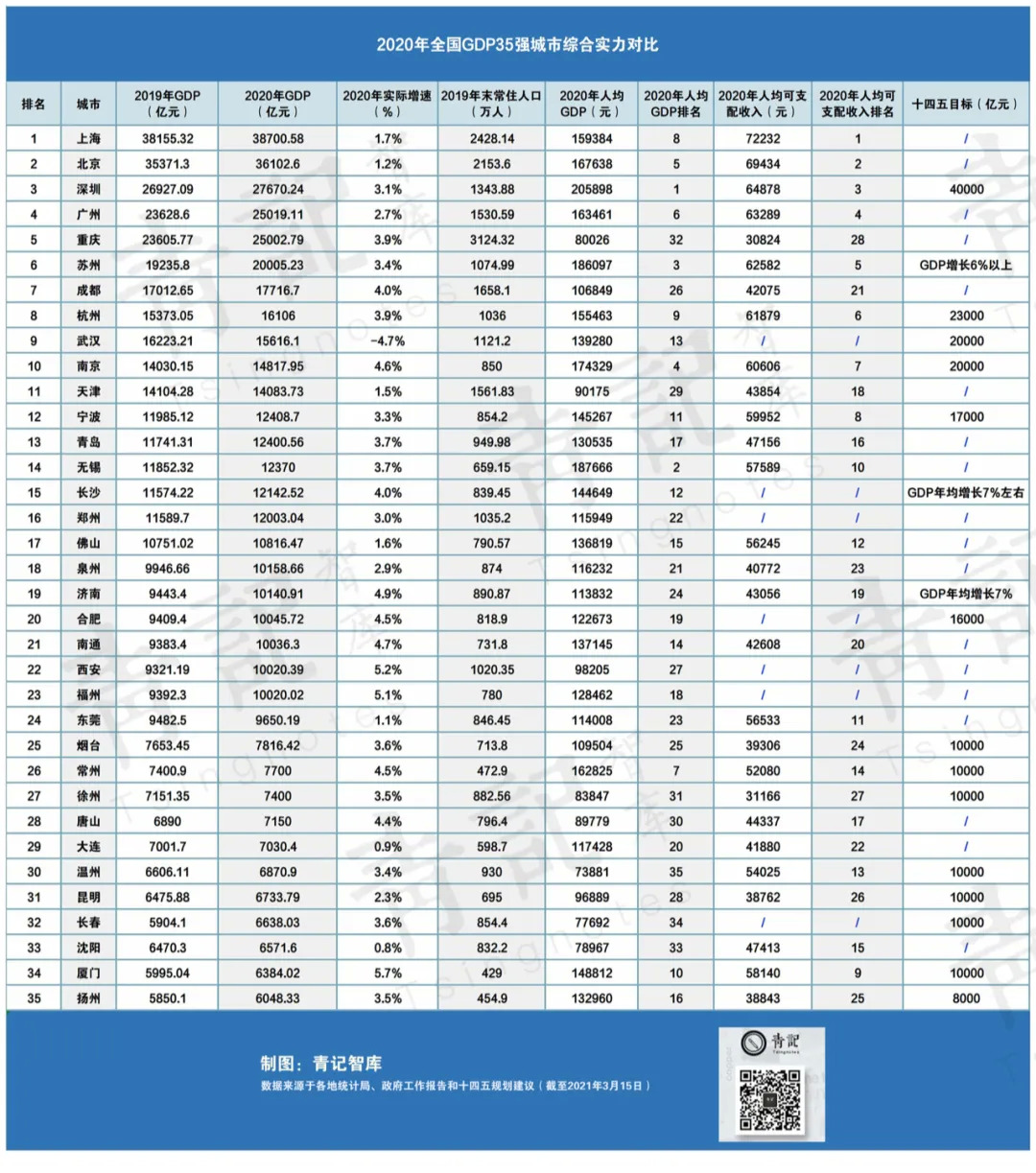

2020年,在全国GDP前35强城市中,成都GDP排名第7,但人均GDP排名第26,人均可支配收入排第21。

对比来看,青岛GDP排第13,人均GDP排17,人均可支配收入排16,甚至高于天津。

说这组数据不是为了和成都比烂,而是说明青岛学习成都,不是学习什么先进思想意识,每个城市都有自己的发展短板,也有自己的特色优势,青岛最需要学习成都等城市的应该是这些城市到底是采用什么方法实现的一个个重大难题、重大产业的突破式发展。

此前青记曾在《青岛党政考察团成都行程的不寻常之处》中谈到,“成都考察行程中,关于社会治理、旧城改造、老城更新的经验理念学习,成为了重点。”

这一次,我们来谈具体产业层面

青岛考察团在成都参观了两家企业,一个是成都京东方光电科技有限公司,一个是通威太阳能(成都)有限公司。

都知道“赌城”合肥和京东方的合作。

2008年,合肥战胜武汉、深圳等地,拿下京东方(000725)第6代TFT-LCD(液晶面板)生产线。

但在合肥之前,成都已经和京东方采用资本运作的方式将其引入。

2007年,京东方与成都市政府签约,京东方(占比18.18%)、成都工业投资(占比50%)、成都高新(占比31.82%)三方组建合资公司,共投入31.1亿元用于京东方4.5代线的建设。只是,当时资本招商尚属新生事物,且总体投资规模不大,并未引起太大关注。

而也正是有了成都4.5代线的经验,京东方搁置已久的6代线计划才得以在合肥重启。

京东方给成都带来了什么呢?

3月29日,在2021川渝媒体见面会上,BOE(京东方)首次披露其在西南地区总体战略布局,即构筑成都、绵阳、重庆三地为核心的西南产业集群,包括6条半导体显示生产线、1个研发中心、2个智慧系统创新中心、1个数字医院等,累计投资规模约2000亿元,吸引逾80家上下游配套企业落地,提供就业岗位2.6万个,预计未来两年将新增工作岗位2万余个。

再来看另一家企业威太阳能(成都)有限公司。

在新能源领域,通威集团是国内唯一一家拥有从上游多晶硅生产、太阳能电池生产、到终端光伏电站建设的垂直一体化的光伏企业。

其中,在太阳能电池生产环节拥有通威太阳能(合肥)有限公司与通 威太阳能(成都)有限公司。

对青岛来说,下一步跟京东方、通威太阳能在电子信息、新能源领域的合作是一个方面,更重要的青岛应该从成都的产业布局中学到什么?

成都的产业体系特色鲜明,电子信息产品制造业是成都当之无愧的龙头产业,无论从产值还是营业收入来看,几乎占了成都整体工业的三分之一。

机械装备、汽车工业是成都另外两大支柱产业。三大产业加起来几乎占了成都工业的一半。

这两年成都的医药制造业也得到了迅猛发展。

从中可以明显看出,成都的产业体系一直非常聚焦,产业聚集度高。

这得益于成都在产业层面的“顶层设计”。

2017年,成都提出规划统筹布局建设66个主导产业明确、专业分工合理、差异发展鲜明的产业功能区。

比如,电子信息产业功能区作为成都规划打造首破万亿级的主导产业排在第一位。

2017年9月,成都经过多轮讨论确定了《成都电子信息产业功能区总体规划》,清楚地分析了电子信息产业的优势和短板,特别指出功能区在产业链、服务链、创新链、人才链、城市品质、工业用地产出效益、体制机制方面还存在问题。同时明确要重点聚焦集成电路、新型显示、智能终端、网络通信和新经济五大产业领域,强化产业链。

2018年7月,关乎成都未来3年产业发展的《成都市高质量现代化产业体系建设改革攻坚计划》对外发布,明确了成都重点布局的“5+5+1”产业体系。第一个5是指建成电子信息万亿级产业,培育装备制造(包括航空产业、汽车产业、轨道交通产业)、医药健康万亿级产业,壮大新型材料和绿色食品千亿级产业。第二个5是5大重点领域:会展经济、金融服务业、现代物流业、文旅产业和生活服务业,到2020年培育形成5个千亿级产业。1个产业体系是发展新经济培育新动能。

回到青岛产业的顶层设计。

从2012年提出打造10条千亿级产业链,到2018年又提出塑造“956”产业体系,再到2020年13个产业专班,为什么原本是青岛优势的制造业现在却成了拖青岛后退的因素?

工业强大如苏州,除了成都,即使工业第一强市的苏州也只拥有电子信息和装备制造两个万亿产值的产业,而且明确全力打造的“一号产业”也只是生物医药产业。

对于当前的青岛来说,能看出很着急,的确需要能够尽快上规模的产业项目,“产业集群化、企业规模化、品牌高端化、产业数字化发展。”

青岛也提出,重点打造海洋经济、智能家电、新一代信息技术、新能源汽车、轨道交通装备等一流产业集群,大力发展航空航天、生物医药、新能源新材料等新兴产业。

但这五大一流产业集群和三大新兴产业,要想真正实现大项目的落地成长,还应该进一步细化目标和政策。

比如,五大一流产业集群未来3年或5年的目标是达到多少产值?每一个产业集群新增多少上市公司?为了避免同质化竞争,这些产业集群对应的功能区或者园区是哪家?能不能像成都出台《成都电子信息产业功能区总体规划》一样,青岛也出台对应一流产业集群的功能区总体规划?

再从具体的工作方法来看。

合肥和成都国资都在引进京东方过程中发挥了重要作用。

深圳也是如此。2009年,深圳市国资委旗下深圳市深超科技投资有限公司 与TCL集团股份共同出资,总投资达245亿元的深圳市第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD)生产线项目宣布正式启动。

经过十多年的发展,TCL华星已建和在建的面板生产线共有6条,合计投资金额近2000亿元。其中,在深圳投资建设4条面板生产线,合计投资金额1380亿元。改写了中国大陆“缺芯少屏”的状况。

但对于家电起家的青岛来说,有着海尔海信澳柯玛等众多家电知名品牌,有着巨大的市场需求,但为何一直都没有破解家电产业喊了多年的缺“芯”少“屏”问题呢?

是资金的问题?是区位问题?是项目配套的问题?还是市场的问题?抑或是眼光和决心都不行?

青岛的国资在青岛急需的产业项目上又该发挥什么样的作用呢?

再比如,早在2018年,芯恩落地青岛后,芯恩(青岛)集成电路有限公司董事长张汝京在谈到这个项目的重要性时曾表示,“举个例子,现在我们国内很多汽车工业里用的功率芯片,大概很少有国内生产的。不只是用在汽车上面,很多家用的空调、冰箱,家电里面用的芯片还是很多的。这一类我们都会在青岛项目里面找到项目伙伴,从设计到产品一路做出来。”

如今汽车行业因为功率芯片缺货导致停产的消息也证明了张汝京专业的眼光和预判。

问题是,面对着这个巨大的功率半导体市场,芯恩之外,青岛还有没有储备其他更多类似的项目呢?

生物医药产业,这是青岛一直想突破却进展缓慢的产业。

医养健康产业是山东新旧动能转换的十大支柱产业之一。统计显示,济南、青岛、烟台、威海、临沂、菏泽六大“雁阵型”医养健康产业群营业收入超过3000亿元。

但济南、临沂、威海等都有各自的优势产业。

比如,济南高新区在全国生物医药产业园中能够排进前五,体现了强大的竞争力,而根据最新规划,济南高新区制定了生物医药产业总规模2025年力争破万亿的目标。

威海有以上市公司威海威高为主体的高端医疗器械产业。

临沂菏泽则有以鲁南制药、山东步长等医药企业。

青岛目前的最大优势是康复大学,劣势是医养健康产业市场主体规模小,专业化程度不高,尤其缺少大企业、大集团以及龙头品牌企业。

青岛如何借势康复大学的大好机遇,在医疗器械与装备、原创药物研发生产等可以上规模的领域实现突破呢?

这些都是非常现实而又急需解决的难题。

有思路,有魄力,有担当,干起工作或许能实现“四两拨千斤”的效果。

如果还是停留在“思想意识”层面的总结反思,找不到工作的抓手,那么青岛依然会很“累”。

来源:青记

原标题:青岛最应该向深圳成都学什么?

评论