目前,国内青春片市场不断疲软。国产青春影片忽视社会历史因素,沦为为概念而制作的电影。多数以清新、年轻、美女、帅哥、闺蜜、堕胎……为主要情节,按照成功电影的结构拍摄。这类青春电影,某一情节会非常突出,从而规避了题材的重复性。但是,这些青春影片没有抓住青春的精髓,也没有挖掘这个时代的宏大结构,导致影片没有和观众形成良好的互动,难以取得骄人成绩。

在此,我们可以比较美国、日本、泰国、台湾那些比较成功有名的青春电影,看看这些不同的地区如何成功地拍摄他们的青春电影。

别人拍的青春电影

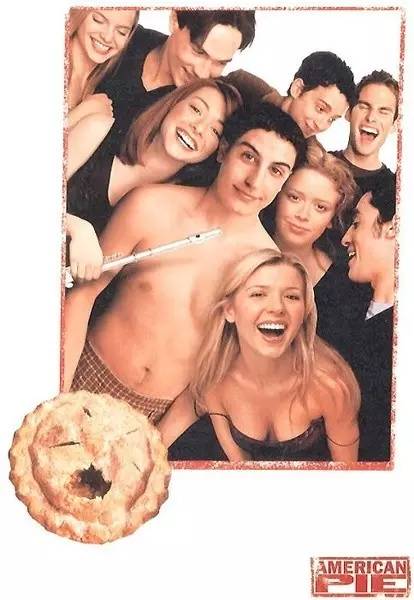

美国青春电影《美国派》将青春时期青少年的性心理和行为置于一个保守与开放并存的社会文化中。电影毫不避讳地展示美国文化中两种截然不同的形态:一种是清教徒的文化心理,认为裸露、性都是罪恶,应该克制;一种崇尚人文主义,主张个性解放、身体解放、行为自由。两种文化形态影响了美国青少年。有的青年自由奔放,有的保守严禁。在两种文化形态中,也有“夹心层”,不知道该选择哪种生活方式?

电影仅仅将那些生活在宗教影响深远的家庭中的孩子为捍卫自己权利在现代与传统之间的冲突推向高潮,就可以完成电影主题的升华。这样的主题深得大众的认同,因为电影细腻地表达了他们生活中的尴尬。

家庭、朋友、恋人会影响青春时期的孩子,青春期的孩子在迷失中逐渐找到属于自己的性观念。电影重点展示了保守文化家庭氛围的孩子如何在渴望开放文化和回归保守文化中协调。这是美国文化中新出现的形态,也与美国观众的即时需求相关。

日本青春时期恋爱主题电影《情书》曾经在中国引发讨论高潮,尤其在大学生群体之间非常流行。有一段时间,大学恋爱的情侣都喜欢拿一台电脑,在没人的地方,两个人一起看《情书》。

《情书》将早恋、死亡、生命融合在一起,表现了日本那时年轻人颓废、迷恋死亡的时代色彩,也为恋爱蒙上了神秘色彩,更具吸引力。

在日本,人的情感应该被节制。这种节制和自我控制是人际交往的礼节。

所以,在电影《情书》中,青春期的恋爱被营造成黯淡的、轻轻的、悄无声息的。那个时段的爱情,就像一阵缥缈的烟,一阵风吹过,不给双方留下任何痕迹。在这样一个克制的国家里,能够让女主人公重新发现曾经的感情,依靠的只能是缘分了。这种意外的缘分增加了两个人之间情缘的奇妙性。爱情,尤其是青春的爱情是迷人的、也是神秘的。这种朦胧的感觉,用缘分来解读,用死亡来渲染,更让年轻人感叹。

泰国小清新青春电影《恋爱这件小事》说出了励志“灰姑娘”暗恋的心声。影片将女主角设定为父亲在美国务工、母亲留守在家的形象。这一形象在那时的泰国是普遍的,深得人心。90年代,很多泰国人都偷渡到美国打工。一般都是丈夫在外打工,妻子在家看护孩子。作为留守儿童,恋爱不会是最重要的事情,可能是生活中的一朵小浪花,自己珍藏。父母的期望,自己的梦想远远超过恋爱的重要性。当爱情的感觉来了,小水只能是暗恋。小水因为暗恋学长阿亮,慢慢地改变自己,让自己成为理想中的人。影片抓住留守儿童在爱情、友情、亲情中的美好情感,刻画出一个青春期少女的懵懂形象,表达爱情的美好不是长相守而是相互激励。

那些台湾青春电影常常会在大陆引发一阵热潮。曾经我们都被劝说要看看《海角七号》、《听说》、《那些年,我们一起追的女孩》、《窗外》、《恋恋风尘》……每一部青春电影都紧扣当时、当地的文化,比如眷村文化、盲目崇拜日美、日本文化对台湾本土文化的影响、市民商业文化、新时期传统文化与外来文化的影响。影片一般都是以零度视角为主,展示年轻人客观、真实的生活,尽量少地突出对某一种文化形态的赞同情感,更多地表达人在此时、此地的感受。

我们拍的青春电影

2012年到2016年国产青春电影多达20多部,在豆瓣的评分大多比较低。

这些国产青春电影,淋漓尽致地表现青春的表象,没有能力展示青春的本质。它们做到了将理想、友情破裂、失恋堕胎、高考、暗恋、同桌、女性独立、男人成长等题材全都涉猎一遍。人气高的明星也通通亮相,同名小说也跟着成热点话题。一些影片由热门小说改编而成,拥有庞大的原著粉丝基础,但都没有成为好看的电影。究竟我们没有拍好电影的能力,还是大家的青春太难拍了?

国产青春电影曾经的辉煌

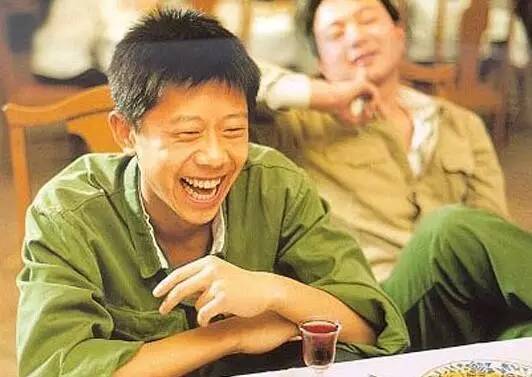

其实,国产青春电影中并不乏精品。1994年上映的《阳光灿烂的日子》,是由姜文导演,王朔编剧,夏雨、宁静、陶虹主演的一部关于70年代大院部队少年们青春时光的经典青春电影。

影片以少年马小军的视角展开,用他的眼睛观察这个世界。此时的中国忙着闹革命,生活处处充满了喧嚣的声音。这种喧嚣的声音与正处于青春期发育阶段的少年们相匹配。

青春会成为过去式,米兰也会成为过去式,革命也会结束,马小军在一阵混乱的时光中度过了最美好的时光,未来总是充满阳光的。

这部改编自小说《动物凶猛》的电影,获得威尼斯国际电影节沃尔皮杯最佳男演员奖、威尼斯国际电影节金狮奖、台湾电影金马奖最佳剧情片、台湾电影金马奖最佳导演等。《阳光灿烂的日子》在很长一段时间,影响了90年代人们对青春的感官印象,也多次成为高校电影研究者们研究的对象。

电影没有宏大的场景,选取一个普通的男少年,镜头多是少年们的日常生活,但是整个影片弥漫出文化大革命末期人们渴望灿烂生活的气息。

电影将时代设置在文化大革命将要结束的时期,那个时期是新旧交替的时期,与青春的时段很相似。青春期,往前是不谙世事的童真年代;往后是复杂多变的中年时光。渴望成长、渴望像大人一样生活的少年们,他们的心境和这个时期的人们是一样的着急。少年们无所事事的打闹、迸发出青春的活力,又与那个充满了死亡气息的文革时期形成对比。两者之间的张力,让人们震惊、思考,衍生更多的内容。

因此,可以看出社会历史因素在《阳光灿烂的日子》中是不可或缺的因素,也是提高影片思想高度的决定性因素。

为什么社会历史因素会成为电影精华中的一部分?时代造就了人,也决定了人的发展。社会历史因素让电影区别于同时代其他地区,从而具有产异性、民族性。

我们这个社会存在共性与个性。共性,依据福柯的理论,可以是由教育、公共文化机构、传统文化等共同建构而成。个性,是我们的自主选择。共性决定了个性,个性会影响共性。

电影在处理这两者的关系时,应该明白:个性是民族文化的个性、差异性;共性是一个民族在一个时代的共性,指向共同期待视野问题。我们这个时代是崇尚个性,鼓吹个性的时代。所以,中国青春电影过分强调三五群体中的个体个性,无限制的用各种夸大情节打造个性,失去了大众的共同心理基础,难以获得普世价值判断。

大众与个性之间不是完全对立的关系。如果将影片中每一个人、每件事都打造成独有的个性化的产品,那么能够与影片产生共鸣的群体数量是有限的。

针对国内青春电影市场,我们可以看出:这类影片是具有相当大的一部分消费群体。这些消费群体集中在当下主流年轻观众,他们的消费口味和需求,比影片的营销手段重要的多。如果能够打突破当下依靠颜值、绯闻、演员赚取眼球的模式,注重影片创意和大格局,反映生活质感,那么我们也不必长久地期待下一部更好的青春电影。

评论