从认识的第一个人,到在朋友圈发的第一张照片,再到通过它买的第一张电影票……5年了,微信的边疆在不断地拓展,从开始的连接人到现在的连接物(商业),在5年的时间里,微信打败了同样实力雄厚的“来往”、“微博”、“陌陌”、“易信”等社交软件。

不过坐上社交通讯头把交椅的微信,近年来遇到了不少烦恼,主要集中在这几大方面。

首先,内容上:谣言横行、微商泛滥、泛娱乐、恶趣味内容增长凶猛

随着用户数日益增多,朋友圈、公众号成了一些牟利机构散播谣言和恶意营销的重地,“龙虾不是虾,原来是一种虫子”、“不转不是中国人”、“只有转发到朋友圈才能看哦”等各种恐吓式和捆绑式的信息充斥在朋友圈,加之以微商、代购、分销的刷屏,使原本就不再纯洁的朋友圈又涂抹了一层阴影。

一方面谣言党、鸡汤党、代购党泛滥,另一方面各种娱乐八卦、恶趣味的内容满天飞。打开公众号,各种10万+的文章无外乎泄愤、吐槽、自黑、鸡血、励志。那种非黑即白、非此即彼的是非判断不断影响着身边的人。

几乎每隔一段时间微信就会发布条例严厉打击朋友圈谣言、低俗等内容,据微信官方公布的数据,2015年微信受理用户投诉850万单,封停数十万涉诈账号。虽然微信重拳出击,但依旧屡禁不止,甚至是愈演愈烈。

其次,分发上:信息冗余,肆虐侵权

朋友圈里的信息越来越庞杂,各种文章、活动链接,各种二维码求扫、求赞、求转发,有多少是你真正感兴趣愿意打开阅读的,有多少是你真的认可和真正对自己有价值的?哪些日夜兼程,动辄花费数十小时的精心之作,在微信上得不到展示或阅读量只有区区几百的,与那些只要在文章的标题加上“一定要严惩!!xxx”、“愤怒!!!xxx”、“当时我就惊呆了!”相比,最后只能选择离开了。

除了要接受这些“低级趣味”之外,还要时刻保持与各种侵权的行为作斗争。掐头去尾、断章取义、狗尾续貂已经是行业的常态,即便微信已经出台了相关“原创”规则的规范,但还是有人喜欢铤而走险。当这种窃取别人劳动成果的成为一种常态,谁还愿意去创造?

再次,商业上:左手广告,右手电商

尽管微信已经有了除游戏以外朋友圈广告和开放入口给第三方的商业模式,但这多少有点传统,这不过是“社交淘宝”的另一种流量生意,未来的商业模式一定不是这样,否则张小龙早就以“会员收费制”的形式向用户开放。

为京东开放一级入口的微信,似乎在电商上并未表现出太大的作为。转而在朋友圈广告上采取了激进的策略,如开放朋友圈广告的自助投放、增加了公众号推广、移动应用推广等全新的广告形态,全面适配各类广告主营销需求场景。以前只能近观不能投放的中小品牌们终于欣喜地看到朋友圈这块数以亿级的流量终于逐渐向其敞开,公众号、移动应用的推广者也获得了更加直截有效的营销姿势。

随着微信生态的日益完善,微信面临变现的压力也越来越大。

第四,出海上:四面受敌,水土不服

与国内的竞争对手相比,微信在国外面临的竞争对手更加强劲。如美国的WhatsApp、Facebook Messager,日本的Line,韩国的kakaotalk。但在马化腾看来,微信创新速度已经超越了欧美的同类产品,腾讯“正处于弯道超车的机会”。

纵使小马哥信心满满,但前进之路依旧曲折艰难。纵观国外的社交软件,WhatsApp只专注于通讯,所有的功能都和通讯相关;Skype做了这么多年也没走出聊天的圈子;Facebook也没有改变其社交的本质,而微信从功能的设计来看,越来越复杂。

除了聊天功能,还有朋友圈、漂流瓶、游戏、微信支付、群聊等等,仅添加好友这一功能,添加QQ好友、扫一扫、摇一摇、雷达加朋友、通过附近的人加朋友。它已经完全超出了作为社交工具的范畴。以至于显得过于“臃肿”。微信是一款土生土长的社交软件,很多功能的设计不一定符合西方人的使用习惯。

微信寻找的新突破口:打造内生链的搜索入口

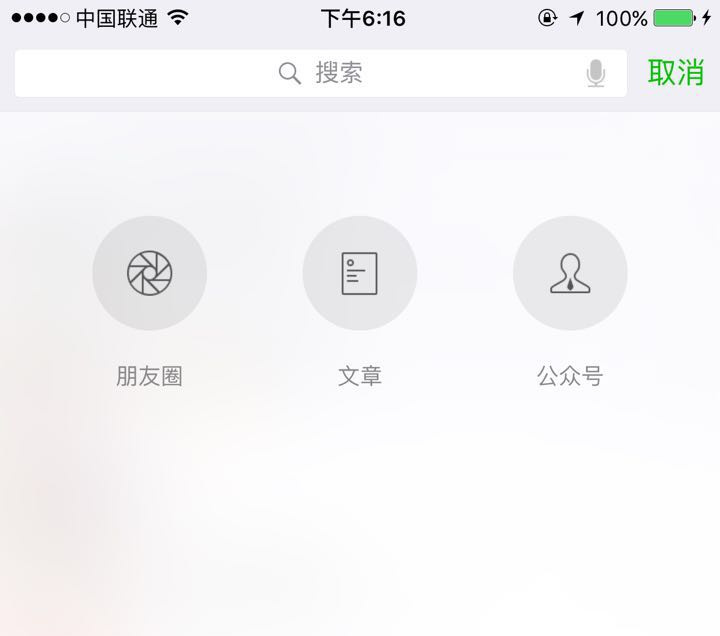

细心的用户会发现微信已经在它的搜索框里强化内生链的搜索入口,点击搜索框的一栏会出现朋友圈、文章、公众号等热门、原创内容的搜索。按照微信每天产生数以亿级的信息计算,倘若用户养成了这样一种搜索习惯,那么未来的商业前景不可想象。

首先单从朋友圈的搜索框来看,通过大数据和相关的标签的设定,微信只要优化搜索内容即可像百度一样将相似的信息整合到一起,如:朋友圈精选、朋友圈分享的音乐、朋友圈照片等。这大大加强了用户的浏览体验,用户可以根据自己感兴趣的标签,阅读自己感兴趣的内容。在公众号上更是如此,可以根据公众号粉丝的多少以及原创度,用户的参与度进行优先推荐和排名。对优质展位竞价,对热点话题引导用户参与。微信一旦打开这样一个阀门,势必会变成另一种形态。

微信应解决的棘手问题

时下,微信虽然面临着各种商业变现、出海受阻、谣言横行等问题,但笔者认为,最为迫切的是信息冗余和微商刷屏的问题。前者让优质的内容被冲刷,后者使用户的体验变得很糟糕。

解决这一问题的最好方式就是信息过滤和智能推荐。对一些出现频率高的词汇或内容系统会自动检索,对于多次刷屏的微信号应进行适当限制。在优质内容上,根据大数据采取智能推荐的形式让优质的内容流动起来。

微信能够成为国民级APP与它的“时间窗口”和张小龙的产品魅力是分不开的,但一旦这种席卷全国的超级应用无法突破这些积重已久的问题,或许红利期已过,用户的热潮开始减退,微信也开始走向平庸。

评论