戛纳国际电影节今天盛装开幕。

对于华语电影而言,这既是最坏的时刻,也是最好的时刻。

说是最坏的时代——唔……今年似乎没有一部华语电影进入到各种级别的电影竞赛单元中呢。这种情况,对于两岸三地的华语电影界来说,很多年都已经没有发生了,听起来实在是有点惨淡。

不过,我一直对一种说法表示怀疑:就是把这种颗粒无收的情况归罪于中国电影产业化的变革。似乎因为中国电影产业大干快上了,艺术家们就一心向钱看,不再尊重艺术了。

其实,产业升级和改革,只能让更多的艺术电影更便于和观众见面。

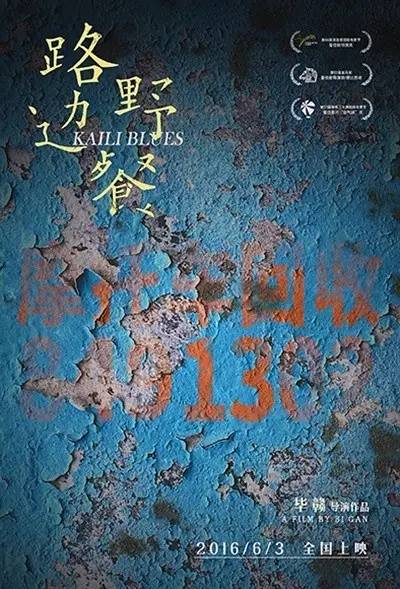

曾几何时,你能想到像《路边野餐》《家在水草丰茂的地方》《少女哪吒》《心迷宫》《喜马拉雅天梯》如此小成本的艺术电影/类型电影,竟然都能进入主流院线,有的甚至取得上千万的票房成绩?

连吴天明导演几年前拍完的遗作《百鸟朝凤》,众人拾柴火焰高,上映数日,今天也能拿下300多万的票房呢。

回想当年贾樟柯凭借《三峡好人》摘得威尼斯金狮,回国要跟张艺谋的《黄金甲》pk贺岁档,结果也仅仅录得200来万的可怜票房。那可是三大节斩获头牌的金狮奖作品呢。

去年,科长的《山河故人》同样也是艺术电影——相比较他以前的作品通俗性、观赏性更强一点——已经可以拿到5000万的票房,这就是时代的进步。我个人也非常欣赏和喜欢这部影片。

所以,一个颠扑不破的铁律:电影工业发展好了,艺术电影的机会更好;商业电影市场红火,艺术电影的生存会更好。大家其实来看看,电影资料馆这几年不断增长的上座人数,以及北影节火爆的消费情景,也会有所体会吧。

因此,把华语电影今年在戛纳的各级竞赛、评比中的“颗粒无收”归结于向市场妥协、浮躁,并不那么恰当——固然中国电影在今天快速发展的过程中出现了大量的问题——艺术电影的创作,其实随机性很强,并不如类型片那么有规律可循,贾樟柯、侯孝贤们也不能保证如伍迪艾伦、洪尚秀那般有每年稳定的输出。所以出现两岸三地都无片入选,虽然有些遗憾,倒也不能说明什么。

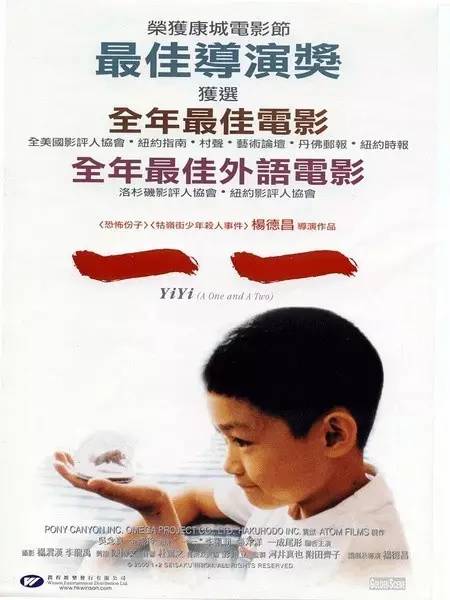

像《花样年华》《鬼子来了》《一一》这种两岸三地电影人同时爆发的2000年,真不知道是几时才能修得一次的福分!

回过头说,现在的戛纳,对于华语电影又是最好的时代。为什么这么说呢?

戛纳当然是一个艺术等级最高的竞赛殿堂,但它更是一个娱乐的超级大秀场和大染缸。

中国电影近些年正在异军突起,在全球电影指标普遍下滑的情况,还能保证以“宇宙第一速度”在不断地增长,2年之内将超过北美市场,成为第一大全球票仓;由此带来的结果是,中国电影人以及中国电影资本正在加速地进入全球化统合的进程中。

好莱坞权威人士都说:在当今世界的电影创作和布局中,没有中国,是不敢想象的。

基于这种中国崛起的要求,中国电影人和明星正在以无孔不入的甚至接近“土豪”的面孔闯入国际电影节的舞台,那么每年一度的戛纳又怎能放过?

据基友Magasa介绍,戛纳并不像北影节这样对公众售票,而是采取等级森严的证件身份进入入场。而证件分为三种:媒体、市场和电影人。按咱们的理解,电影人岂不是应该最牛逼?都是大腕,谁敢惹得起?

戛纳并非如此。戛纳最优先考虑的,是曝光、曝光还是曝光。最低等级媒体证件(黄证),都比电影人证还要牛逼哄哄。所以为啥每年全球几千家媒体齐聚戛纳海滩?因为人家真的享受的是无冕之王的待遇。

所以才有我们熟知的“没片子也来走红毯”的毯星秀现象——这其实都是特别正常的商业市场行为。每一个明星来到电影节——就如同娜塔莉波特曼来到北影节、妮可基德曼去上海电影节一样,背后肯定都有复杂的经济产业动因。一个明星,绝不对只是为了做导演分享,就会来到电影节瞎逛荡的——除非他/她已经过气几十年了。

据葛格跟一位深谙戛纳的朋友所了解的,戛纳这个地方,其实早就把艺术产业化了。

一方面,是戛纳电影市场,每年大概十个亿美金的盘子,在欧洲算是首屈一指的。主竞赛影片,拼了命得金棕榈,到最后也还是为了卖片。虽然,戛纳现在无比强势,但其实由于全球电影市场的委顿,十个亿美金也没有太值得骄傲。北影节今年市场就做到了160亿人民币,签约总金额远超戛纳——当然这当中也包括电影基建项目。

一点不夸张说,即便从影片卖片签约金额看,中国电影市场想超过戛纳,可能也只是时间问题,关键看政府愿不愿意做——因为市场潜力实在是太大了。

第二,各种附属在电影节上的公关、营销活动。我们经常可以看到某国内明星和国际电影大师的合影,据内部人士给葛格说,那些当然有真的,也保不齐只是一种幻象——明星为了提升自己的身价,做舆论公关,有时候只需要花费几千美元,就可以和诸如达内兄弟这种级别的大导演,喝喝咖啡,“顺道”合影留念。

在戛纳,艺术标签有时候也是可以用金钱换来的。(大家不用感伤)

所以对于明星而言,有没有华语作品竞赛,人家根本就不care,诸位看看井柏然、马思纯到了戛纳机场,被国内媒体围得水泄不通的样纸——有多少媒体当真是为了报道什么主竞赛?那是资深影迷和影评人才爱干的事情。

说到井柏然,这次来到戛纳,主要工作当然是为了宣传他的新作《盗墓笔记》,这部热门IP改编的影片由香港著名导演李仁港操刀,井柏然、鹿晗、马思纯等等联合主演。

听说,这两天井柏然跟鹿晗的两派粉丝吵得天翻地覆,这个时候,当然得吵,闷声这会儿发不了大财。

在同类型的电影IP中,《盗墓笔记》和《鬼吹灯》是国人最推崇的。后者已经被拍成了电影,据说有四部的拍摄计划。由于国内题材表现的限制,其实《鬼吹灯》的电影跟原著还是有些区别的,在《九层妖塔》中,大家可以看到陆川自己操刀改编所引发的反应和批评——这不是一个简单的活儿。

所在此次《盗墓笔记》专门请原作者南派三叔亲自改编,他就是上图中左二的那个高个胖子,长得蛮喜庆的,写的书却真怪力乱神呦。

当然,影片当中还有国际神秘明星的加入,就在李仁港导演的身边。

这也是国内热门IP意图走向国际的明证——可以料想,未来会有越来越多的此类电影,经由戛纳国际电影节的平台(通过发布海报、公布预告片、明星采访街拍等等形式),得到世界媒体的高光关注。

中国电影工业化的成熟,其指标在于,打造真正国际性的公共文化产品。

而这又和中国电影的政策战略密切相关。在其它国家希望和好莱坞进行差异化竞争的时候,中国电影却是“师夷长技以制夷”,希望以中国的“好莱坞”(或言“华莱坞”)来对抗真正的好莱坞,这会是一种好的选择吗?如果不这样做,我们还能选择怎么做呢?

开弓没有回头箭。

美国著名的电影学术杂志《电影季刊》,两年前曾专门便做了一期“CHINA RISING”的电影专题,来分析中国电影工业发展策略的问题。现在,文中所预示的现象,随着中美之间电影力量的此消彼长正逐步显现出来。在戛纳的棕榈海滩边、亮眼的镁光灯下、浮华的红毯秀背后,也许你还没有看到的是,中美两国真正的文化较量已经暗暗开启。

评论