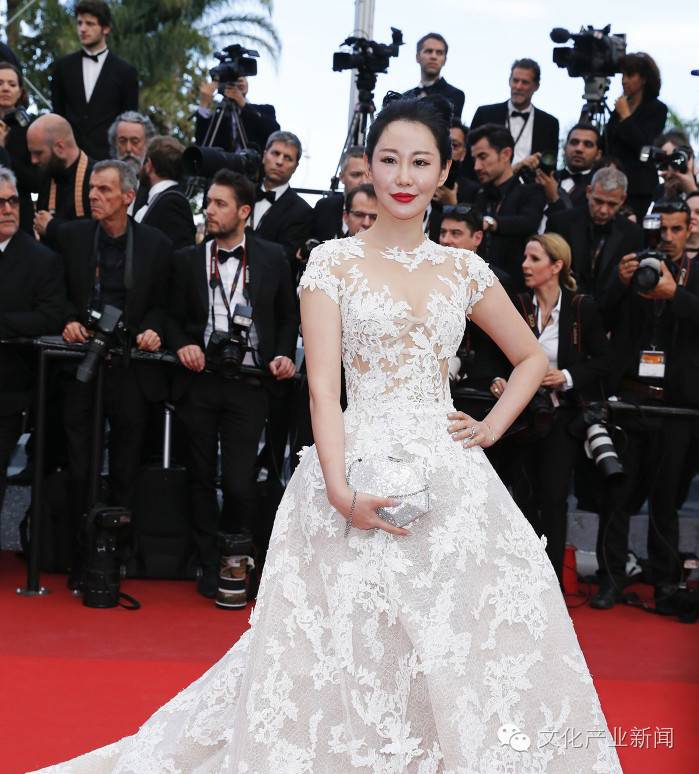

为期12天的戛纳国际电影节终于在今天接近尾声,近日来,各大媒体关于戛纳的报道可谓是铺天盖地,在中国电影“零入围”主竞赛单元的情况下,还有20名以上中国艺人走上戛纳红毯,而网爆“第69届戛纳电影节红毯价格”的详单更是掀起了一场“花钱上红毯”的风波!

今年的戛纳电影节,除了贾樟柯夫妇、巩俐、李冰冰、刘亦菲等知名艺人的身影,还有N线外的网红也来蹭红毯。看到这样的局面,是否和小编一样,心里难免也会有些心酸呢?到底什么时候中国也能办一场让别人来“蹭红毯”的国际性电影节呢?

Part1:“蹭红毯”风波今年炒的真是热火朝天

1.网红们眼中的戛纳

网红是2016年“热闹”中的一个新兴元素,从开幕红毯至今,据不完全统计,已有10个以上网红涌向戛纳,成为中国人在戛纳刷存在感的又一大招。凤凰娱乐在电影节期间采访了多位网红眼中的戛纳。

樊野:

这次来才对戛纳红毯流程有了正确的认识,其实大家把它看得太重了,真的只是有一部影片来展出然后邀请很多人来看,大家觉得这是一个很正式的场合,所以会盛装打扮,它跟普通电影院的区别在于,进入场馆前把通道铺成了红地毯的形式,如果你有看电影的票就可以走,也可以选择不走,外界对它的了解没那么细,也导致国内朋友把它含金量看得太重,其实就是一条有红色地毯的路。

这次走了一个以前觉得离我很远的红毯,希望如果下一次再来,即使没有参展作品,也有更多一些自己的影视作品。这次的遗憾是,没有多看两场电影。

黄景瑜:

来戛纳后98%的时间都在拍写真,剩下时间也没逛,就吃吃饭睡觉而已。我对风景更感兴趣一些。

姜贞羽:

我倒是不在乎毯星的质疑,首先来戛纳走红毯并不是我所有的工作内容,它只是我工作内容中的一个开始部分,而且我们确实有作品在这里放,所以才有幸能来,别人在不了解的情况下质疑你,这是很正常的事情。

左岸潇:

很多当红明星走红毯其实也没有作品,也是品牌请来的,可能华人不太了解,觉得只有有作品的才能走红毯,其实不是。戛纳是个国际性的电影节,在红毯上穿得隆重其实是一种尊重,外媒是非常喜欢的,我这次和Zuhair Murad的合作外媒有很多报道,但华人报道很少,而且有华人的报道在黑我,想想很心寒。

王子子:

最开心兴奋的是踏上了单元首映的红毯,见到大师斯皮尔伯格导演。激动的一直在鼓掌,完全停不下来。心中就在高呼:天哪,这是教科书级的影片《拯救大兵瑞恩》的导演!这是《辛德勒名单》的导演!活生生的他!你能想象吗?这就像是爱好物理的孩子能见到霍金,爱好数学的能见到华罗庚一样的神奇。

长腿二大爷:

来之前就对此次戛纳做了很多功课,但反而亲身参与来这边以后,比之前了解的更多更深远,可能最多的是对视野的上的一些启发吧。

2.为什么明星们对“戛纳红毯”如此执着?

说到底“利益,利益,还是利益”!除了在贵圈,也许在不少人看来,电影节只分为两种,戛纳电影节和其他电影节。而女明星也只分为两种,走过戛纳红毯的,和没走过的。不管是老知名还是新生艺人,“过红毯”后自身的知名度自然会显著提高,从而签约不断,身价倍增,如此般“百利而无一害”的国际镀金之路他们又有什么理由不选呢?

虽说,明星、电影制作方花钱去蹭电影节的红地毯,实质上只不过是以另一种方式为明星本人和影片进行宣传推广,跟在网络上发布广告并无任何区别。但是总会在红毯上“状况频发”,不仅衣着暴露,穿奇装怪服,而且“故意”走光等,以此来吸引关注的明星们。为实现这个所谓“质”的突破,真的可以称得上“拼”。不过有些明星确实忘了这次电影节真正的主角,或者说忘记了戛纳是以电影作品称霸的地方。

去年“刺客聂隐娘”入围舒淇霸气十足

去年“山河故人”入围底气十足

Part2:回看中国,有影响力的电影节在哪儿

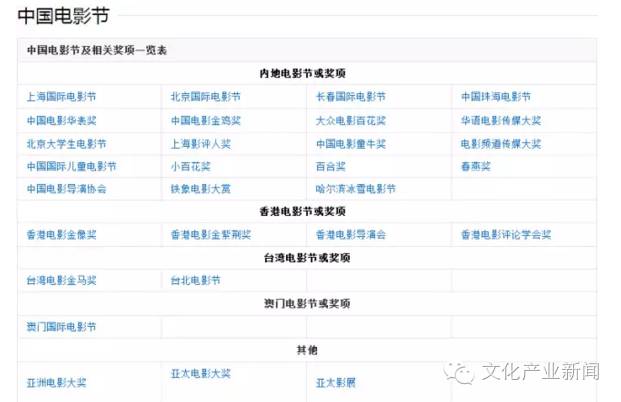

1.中国不缺电影节 缺的是有影响力的电影节

然而,在这些电影节当中,除了上海国际电影节比较成熟和规范,其他电影节的评奖规则、奖项设置、运作方式等都比较陈旧,基本上还是几十年前如一日。比如金鸡奖和百花奖都是每两年举办一次,部分参赛影片都是上映一两年后才参与评奖,给人的感觉也是相当陈旧。

另外,由于奖项和提名的“雷同”,电影奖项正在被电影市场和影迷边缘化,比如很多观众并不清楚“金鸡百花”和“华表”之间的区别。中国电影业日趋工业化与商业化,年票房从2008年的43亿元增至2015年的440.69亿元,增长了10倍,但我国的电影奖项却没有太大的变化。

眼下,戛纳电影节正吸引着全球眼光。相比之下,上个月闭幕的第六届北京国际电影节和今年9月即将举行的25届金鸡百花电影节,却鲜有人问津。我们不禁要问,曾经中国电影的最高奖项金鸡奖,如今为何走到了这种地步?而除了金鸡百花之外的其他本土名电影节和电影奖项中,如今又有哪个还能被媒体尊重,被大众关注?事实上,这些年,中国各类电影节和奖项都在走下坡路,连香港金 像奖和台湾金马奖也不例外。

2. 中国电影节为什么不被关注?

一个冉冉升起的电影大国,这里的电影节和电影奖项,却不同程度沦为食之无味、弃之可惜的“鸡肋”。我们拿不出一个像样的、在全球范围内稍有影响力的电影节,甚至拿不出一个能让本国观众提起兴趣的电影奖项,这不仅是中国电影人的尴尬,也是所有中国人的尴尬。那么,是什么原因让中国电影节沦为此番境地?

巧妇难为无米之炊

中国办不出好电影节的原因有很多,但其中最直接的一个原因,是中国暂时没有生产出足够好的电影。而国外的好电影,更不愿意不远万里来中国参加一个毫无国际影响力的中国电影节。“巧妇难为无米之炊,没有好电影,怎么可能办出好电影节?”世界各国的知名电影节如柏林国际电影节、戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节等的一个重要功能,就是把好片带给全球的观众。

更关键的是,参加上述电影节各个竞赛单元的影片,要求必须是“全球首映”或“欧洲首映”,也就是说必须得是新片。就连没有评奖环节的多伦多电影节,每年500部左右的参展影片,也绝大部分都是新片。可见“新”作品新评比,是所有电影节或电影奖的基础,对于电影人或观众来说,也是构成电影节庆或奖项的最大魅力所在。

可中国的电影节,不但国际佳片较少,前往参赛的国内影片要么是早就已经公映过的,要么就是观众连名字都没听说过的中小投资新片。这样的电影节,能办出影响力还真是一个重大的挑战!

政府对电影节的捆绑

纵观中国稍微有点知名度的电影节,只要仔细梳理一下“主办单位”就会发现,中国的电影电影节或相关奖项都有一个共同特点:那就是几乎清一色由政府和相关主管部门主办,而在2013年,导演谢飞一篇名为《可笑、可气、可恨的“现代文字狱”》的长微博更是引起了界内的关注,也为政府“插足影界”重重的打了一记耳光。

在中国影视产业中,政府力量过于强大,这也一定程度上制约了电影节的发展, 就拿金鸡百花奖来说,在政府的主导下进行了合并,用意本是为集中专家和观众等多方意见,在全国轮办也避免了资源浪费,节省了时间精力。但是合并之后也分散了原有关注者的注意力,尤其是隔一年才颁奖一次,奖项在品牌持续性方面出现了断裂痕迹。再加上每年的颁奖城市都不同,虽然给承办城市带来了电影元素,让承办城市有所收获,但对电影节和奖项的损害却是在无形之中产生了。

而在国外,情况却截然不同。据说,在欧美尤其是美国,基本上没有任何一个电影节是由政府主办的:“政府它可能有相关的文化基金,你可以去申请,但它只是支持,绝不会亲自参与或经办。”而在美国,举办各类电影节或奖项的都是一些专业或民间团体,如好莱坞外国记者协会(金球奖主办方)、美国电影艺术与科学学院(奥斯卡主办方)、各个地方的导演协会、演员工会、影评人协会等,因此他们能有效地避免行政干预。

也许这就是中国电影节现状的症结所在。官方养电影节,电影节养电影人,电影人为挣钱要向官方妥协,官方评奖,也不过是为了给有关人士一个好看的交代。文化、经济与政治之间的矛盾,永远那么微妙。国家大推文化产业,各类电影节就大操大办,锣鼓洞天;国家提倡节俭,电影节就连开幕都不见踪影。

Part3:没有好的电影节或奖项,这个责任谁负

曾有人争议这到底是不是电影产业的责任呢?小编觉得影界存在如今的尴尬局面,似乎不能全部归罪于电影产业本身。在其他的艺术领域,如“文学、绘画、音乐、游戏、建筑”好像也没有几个有全球影响力的奖项,由此看来只是“我们的艺术产业还没有资格获取国际关注。”虽说我们是文化传统大国,却不是文化大国,国际承认并看重中国的,是艺术积淀,而不是现在的艺术产业。

而电影节的美好未来又把握在谁的手里,专业民间团体还是一些高等院校?但唯独不会是政府。中国要想真正办出在世界上有影响力的电影节,政府应该给予的是政策支持而非主办。让专业的人办专业的事,我们的电影界才会真正地活跃起来。如若不然,这份责任政府还得背负重大的一部分吧!

Part4:我们应该如何看待呢

1. 与戛纳潇洒谈合作才为明智

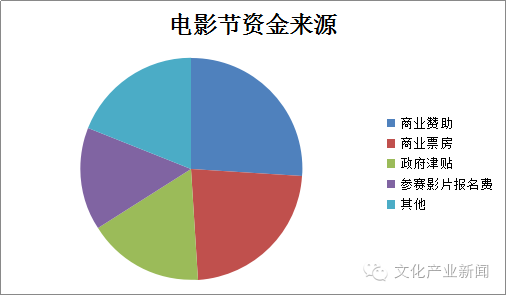

电影节盈利渠道:

由此看来,人家电影节也不是靠红毯创收维持生计的,要去就去得堂堂正正,拿出好的作品,或者与电影节在相应环节展开深入合作,你赚我赚大家赚,比师出无名的尴尬要来得实在,毕竟,就算蹭了红毯,也不一定有人买账。

2.中国电影节的正确打开方式

中国的电影节不能只是一个名流走秀、靠大腕撑场面的舞台,应该让电影节回归电影本身。在近年的中国电影节的评选中,原有的轨道的逐渐偏离、观众投日积极性的减弱、人们对中国电影节的冷酷,这一切都是因为他们觉得这些奖项如同浮云。国内电影节长期以来存在诸多问题,诸如公正、权威和专业性。我们不反对评选各类电影大奖,只是,我们希望它不是在一个怪圈中表演着雷同的把戏。

电影节若要真正带动中国电影工业的发展,必须遵循市场规律,毕竟,电影评奖,并不决定着一部作品的终极结果。毕竟,真正的艺术精品,不是评委评出来的,而是市场检验出来的。

小编相信,做好以上几点,中国举办一场让世人竞相追逐的国际电影节,一定指日可待!

本文作者:王增香

评论