文 | 陈贤江(新音乐产业观察创办人)

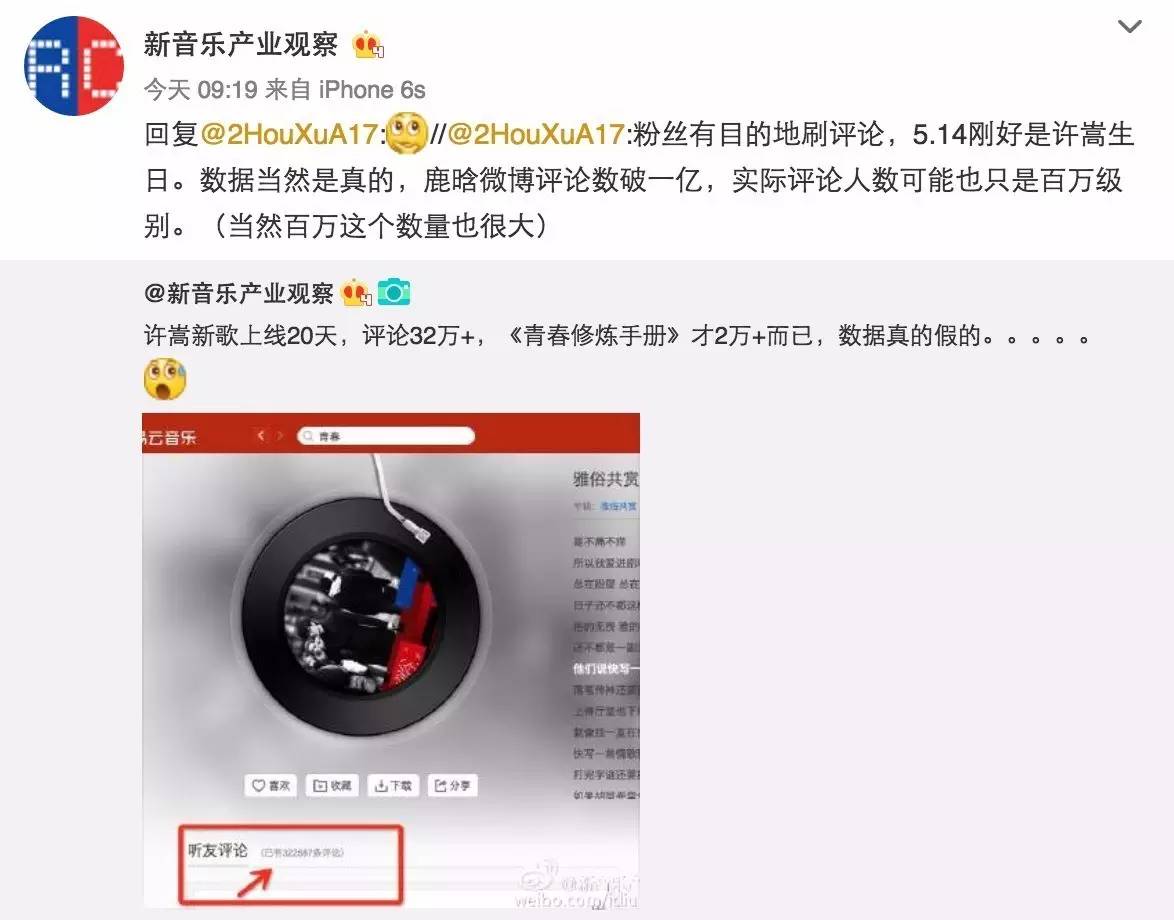

网上有人发了一张截图,说许嵩的新歌上线20天,32万评论。

新观的微博也发了一条,提出一个“疑问”。许嵩的歌迷(简称V迷)对此做出了解释,如下图:

从中我们可以得出一个结论:许嵩确实有不少粉丝。

对此V迷可能要呲之以鼻了,这不是废话吗?没错,现在看,这是一句“废话”,但曾几何时,在很多主流媒体哪里,许嵩的红是一个谜。

我记得当年许嵩签约海蝶的时候,曾有几位记者朋友给我打电话,问了关于许嵩是谁的问题。以传统的唱片业造星思维,我们是看不懂“许嵩现象”的。

到现在,仍然可以在网上看到有人问许嵩是怎么红的?我试试看能不能把这个问题说清楚。

其实,关于许嵩的故事,知乎上已经有朋友写了一篇很长的安利文。感兴趣的话可以去找来读读,在此我主要从音乐行业发展的角度来撩一撩。(撩是故意的,谢绝纠错)

周杰伦和类周杰伦歌手

前几天,我去参加了乐视办的一个沙龙活动,目前任乐视音乐高级副总裁的姚谦现场回答了大家的一些问题。

在回答一个关于音乐行业变化的问题时,姚谦老师说,“十年前,周杰伦和类周杰伦歌手占市场份额的80%,十年后,只占20%。”

周杰伦有多红咱们就不多撩了(还用撩吗?),而所谓“类周杰伦歌手”就包括了许嵩。

“类周杰伦歌手”就是曲风上有比较明显的模仿周杰伦痕迹的歌手,许嵩曾经在采访中承认自己有过一段模仿的阶段。

这个当然无可厚非,因为周杰伦对于整个华语流行音乐的影响太过深远了,在2005年前后,周氏中国风和R&B是很多业余音乐玩家的标准样板。

许嵩也是那个时候开始冒头的,并逐渐吸引了一批自己的歌迷。同期走红的“类周杰伦歌手”还有后弦以及稍晚走红的徐良和汪苏泷。许嵩、徐良和汪苏泷更被网友戏称为“QQ音乐三巨头”,这三个人的点播量,一度占据了QQ音乐半壁江山。

这说明什么问题?周杰伦真的很有影响力,周杰伦的曲风很受网友欢迎,所以也顺便开拓了“类周杰伦歌手”的市场。

这个市场的特殊性在于,“类周杰伦歌手”的主战场基本局限在网上,所以,传统媒体渠道不太能接收到这些信息,于是造成了“信息盲区”。

关于这一点,我们来看看下一部分。

网络歌手是怎么红的?

2003年前后,周杰伦凭借《东风破》等歌曲席卷全中国,并催生了一批在网络上模仿周杰伦的音乐玩家,他们中的一些人后来就成为了我们前文所说的“类周杰伦歌手”。

因为这些音乐玩家的存在,又催生了一批为他们提供歌曲上传和交流服务的网站,比如分贝网和5sing。

根据网上的资料,分贝网成立于2003年,“创建之初短短一月内迅速拥有了30000人次/日的访问量,2007年6月已有注册用户1200多万,活跃用户800万,日独立IP160万,每日新歌发布30000余首。”

这些上传的歌曲,经由网络的传播,有一些成为网络热门歌曲,比如《猪之歌》。

又根据网上的资料,许嵩从2006年开始在网上上传歌曲,最初的“阵地”就是分贝网。

我曾经跟5sing的朋友交流过,在这些网站上,音乐玩家们有自己的一套玩耍体系,这套体系可以不经由传统渠道的曝光而在网上默默地发展壮大,从社区到社群再发展成亚文化体系,并最终影响到主流文化。

“古风”就是最典型的例子。2013年,当绝大多数主流媒体都还不知道“古风”存在的时候,古风圈已经开始自己倒腾音乐节,而且非常成功。到2014年,因为霍尊和《卷珠帘》,“古风”才开始进入主流语境。

许嵩也是在这样一套网络体系中成长的,借由音乐玩家的社区积累粉丝,并逐渐成长。

任何网络文化都需要一个“出口”来推波助澜,而当时为“类周杰伦歌手”提供出口的主要是“彩铃”。

徐良和汪苏泷就是当时做彩铃的CP在5sing上发现的,他们之所以被发现,也是因为在他们自己那套体系里已经小有名气,在彩铃时代,他们都为CP赚了不少钱。

而当时名气最大的许嵩日后发展得也最好,签约海蝶这样的主流唱片公司,获得了林俊杰恩师许环良的“加持”,逐渐被主流渠道所熟知。

见光死?不一定

2005年到2010年,是彩铃的黄金时代,大批网络歌手被挖掘出来,并制造过不少大新闻。比如一首歌一年彩铃销售过亿,云云。

不过,主流唱片公司并不太待见这些网络歌手,甚至有人放言,网络歌手上岸只能“见光死”。

有一部分网络歌手没多久真的就“死”了,比如杨成刚和香香。但也有一些歌手因为不断成长,所以在主流市场上留存下来,比如“QQ音乐三巨头”。

留存下来的歌手有一个共同点,都是唱作型歌手,自己创作自己唱,有较大进步空间——如果他们有机会成长的话,比如签入大公司,获得专业人士的助力。

另一个原因是,2010年之后,彩铃式微,网络歌手的市场空间急剧萎缩,只有那些不断自我提升的歌手,才能继续找到机会。

应该说,许嵩、徐良和汪苏泷的“转型”都是比较成功的。许嵩签约海蝶之后,唱片制作水平有了较大提高,徐良和汪苏泷也一度签约主流唱片公司(短期与孙燕姿同门),如今虽然自组唱片公司经营,但经由主流公司的熏陶,也包括自我要求较高,唱片质量同样有较大的提升。(关于徐良和汪苏泷的公司,请看这篇:大象无形:一个认真做流行歌的“孤例” )

为此我曾经请教过许环良,老师对这三人做出了比较正面和客观的评价,而他的主要观点也是这些歌手的发展前景还得看他们日后能提高到什么层次。

如今看来,许嵩、徐良和汪苏泷的最新作品,都已经跳出了昔日网络歌曲的桎梏。

但是,不要忘了,从2010年开始,互联网(尤其是移动互联网)发展越来越快,音乐行业的互联网化也日趋深入,如今唱片公司的经营已经逐步网络化了,这些昔日的网路歌手,有着超强的网络生存能力,他们很善于借助互联网工具来经营自己,这也成为他们的优势。

在“许嵩现象”中,我们看到的是中国互联网发展的缩影,看到的是音乐产业从传统唱片业向数字音乐转型的混沌和渐进。我不知道这算不算“正确看待”,但我们每个人都已经身在其中了。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

新音乐产业观察(微信号:takoff )独家稿件,转载请署名并注明出处!

评论