作者:丁小杆儿

摄影:丁小杆儿

采访:丁小杆儿 小肥人儿 刘琼宇

于揚递过来的名片上,写的是「易观智库首席客服代表」,词面意思是服务「员工、客户、投资人」,而更隐秘的解释,源于圣经中那个最广为传诵的故事。

在「最后的晚餐」前,门徒还在争论谁为大。显然,他们的思维和眼光仍然停留在世界的标准上——极力为自己争取权力,以期统治、管理和支配他人。耶稣没有进行指责批评,反而身体力行,为他们洗脚,用爱服事他们,包括最后出卖了他的犹大。

与博望志四个小时的交流中,于揚将自己打开,朋友眼中闷骚的他,在二十多年的记忆闸门开启后,滔滔涌动的是年少成功的纨绔,被神拣选的号啕大哭,经历病痛折麽的绝望以及骨子里对技术的极客追求。

九十年代

在创办易观之前,于揚是一个「赚钱赚得厌烦」的主儿。那是九十年代,他像极了影视剧里的人物,年轻、富有、恣意,只不过,最早撬动财富杠杆的工具,不是他自我标榜的技术,而是文科生擅长的公关文案工作。

90年代初,从北航电子工程专业毕业后,于揚被分配到一家国有的计算机研究所。但由于不适应那边的工作氛围和复杂的人际关系,无法施展拳脚,他选择离开体制,进入商海,一猛子扎进了中关村创业大潮。

最开始,他卖过电脑,于揚记得联想当时就在楼下,自己常去杨元庆那儿拿货来卖,那时候联想的第一台586电脑刚刚面世。而后,从给刚刚入华的外企进行技术文档的翻译起家,于揚阴差阳错又歪打正着的进入到了公关行业。

1993年,和几个同学一起,他正式注册了北京博能图文技术有限公司,那时,王志东刚刚创办四通利方,六年后才有新浪,马云还在杭州做翻译社,李彦宏正在美国念计算机硕士,马化腾也刚刚从深圳大学毕业。

抓住了改革开放后外企入华的第一波机会,高质量的市场服务公司短缺,从翻译、到广告礼品、公关活动,博能公司业务繁忙,供不应求,当时惠普、IBM、英特尔等都是他们的客户。

1994年,公司高管就人手一辆车,多是二十多万的桑塔纳捷达等老三样,有一次,于揚开车在友谊宾馆门口右拐的时候,挂倒了一个清华大学的教授,老人被扶起来以后颇为气愤,「你们这帮高干子弟,开车怎么不注意点?」

「我说我们真不是高干子弟,他说那不是高干子弟谁有车?你告诉我谁有车啊?」

于真不是高干子弟,他只是有钱了。

「我们是北京城(改革开放后)第一波有钱人,应该能排到很靠前的位置。」

他们常去动物园附近的莫斯科餐厅聚餐,这家以「老莫」名号出现在大量文学作品中,在特定的历史环境下代表着尊贵与时尚的餐馆里,年轻的富人们一顿饭就能吃掉一千多块钱,与之对照的一个背景是,当时大部分工人月工资也不过两三百。此外,他们会购买昂贵的机票去周游列国,欧洲、澳洲、美洲走一个遍。

这批人开始初尝将「生意」做成「企业」的滋味,在物质尚未极大丰裕的年代,个人财富的快速增长并未转化出与之匹配的购买力,这可能多少令年轻人心态失衡,甚至会出现「赚够了」这种错觉。

同时,出于中国商人特定的不安全感,1999年于揚尝试给博能引入职业经理人,打算全家移民去加拿大。但在那边住了没几个月,他就厌倦了整天钓鱼、烧烤的生活,对他来说,「不能刚30岁就去养老吧」。

财富可能会成为盔甲,但绝不可能成为顶上皇冠。

回国前,他就撺掇在机械部当处长的杨彬下海,最开始想让杨接管博能的市场研究,但杨不乐意,二人干脆合计着弄个新项目,但必须要和技术结合。

杨彬抛来最早的商业计划书后,于揚很是兴奋,那时候他们商量闯到什么程度才叫成功,于说,要做互联网一个创新领域的第一,他深信技术是重要的驱动力。

走窄门

「你们要进窄门,因为引到灭亡,那门是宽的,路是大的,进去的人也多;引到永生,那门是窄的,路是小的,找着的人也少」——马太福音

于揚的父亲毕业于北大物理系,在国防系统工作,他是大院里长大的孩子,身高体壮的他「从小没当过老二」,曾经替弟弟出头,把欺负他的孩子腿给打断,然后回家再挨父亲的棍棒,也曾为争「老大」,从三层楼跳到沙土地上,导致右腿半月板至今还碎在膝盖里。

「可能受小时候那种英雄气概灌输,你要做难的事儿,做好了才牛逼,这种情结从商业角度可能很难理解,它不是要做一个能赚钱的事儿,按北京话,要有面儿。」

博能时期,对事业的不热爱与不自豪,是于揚始终没能克服的障碍。他清楚地记得早年一位客户打电话管他要「公关小姐」时自己内心的尴尬,但在于揚眼里,这不是一个简单对服务业的疏离感,或者对他人误解的过度反应,他介意的核心在于,其所热爱的IT技术,在公关业务中无从施展。

有个阶段,于揚甚至会在酒桌上逮人就问,我这辈子就这样了么?那我学了技术,编程,用不上了?

变数最终来自杨彬,一个懂分析,一个懂技术,俩人一拍即合,易观应运而生,于揚也籍此重新出发,「但真正做起来发现,商业模式没有,2000年我们成立后不久,纳斯达克就崩盘了。」

二人拼命想往技术驱动的方向努力,但发现不行,没有人能理解技术能带来什么,更别说让人掏钱了,如此易观又返回去,做起了传统市场研究,日子并不好过,第一年,公司现金流就差点断了。

转折点在于美国知名咨询公司Gartner入华甄选合作伙伴,几轮考核后,易观从12家公司中脱颖而出,拿下订单,解了燃眉之急。

同时公关市场竞争也日趋激烈,花精力在一个自己不热爱的事儿上,于揚接受不了,于是在2002年,他把已经走下坡路的博能卖掉了,专心投入到市场咨询和分析业务上。那一年,互联网终于迎来春天,中国网民数量飙升至5910万。

最初五年,于揚和易观的伙伴们主要是给Gartner做「贴牌代工」生意,按照合同契约,不能打自己品牌。2005年,他们与Gartner分道扬镳,核心理由是两家公司在方向上产生了分歧,「他们看好IT,我们看好互联网」。

事实上,从2003年起,包括电子商务、网络游戏、视频网站、社交娱乐等行业在内,中国互联网应用全面开花。

2008年6月中国网民数量达2.53亿,首次大幅度超过美国,跃居世界首位。2009年,移动互联网兴起,2012年,移动互联网用户首次超过PC用户,到2013年底,中国网民规模突破6亿,其中手机网民占到80%;

这个过程中,易观也从易观咨询变成易观国际集团。2010年杨彬领衔易观亚太先行成立子公司,承接最传统的咨询业务,2012年,于揚又创立了新的子公司易观智库,主打信息数据服务,并在当年率先提出了互联网+的概念。

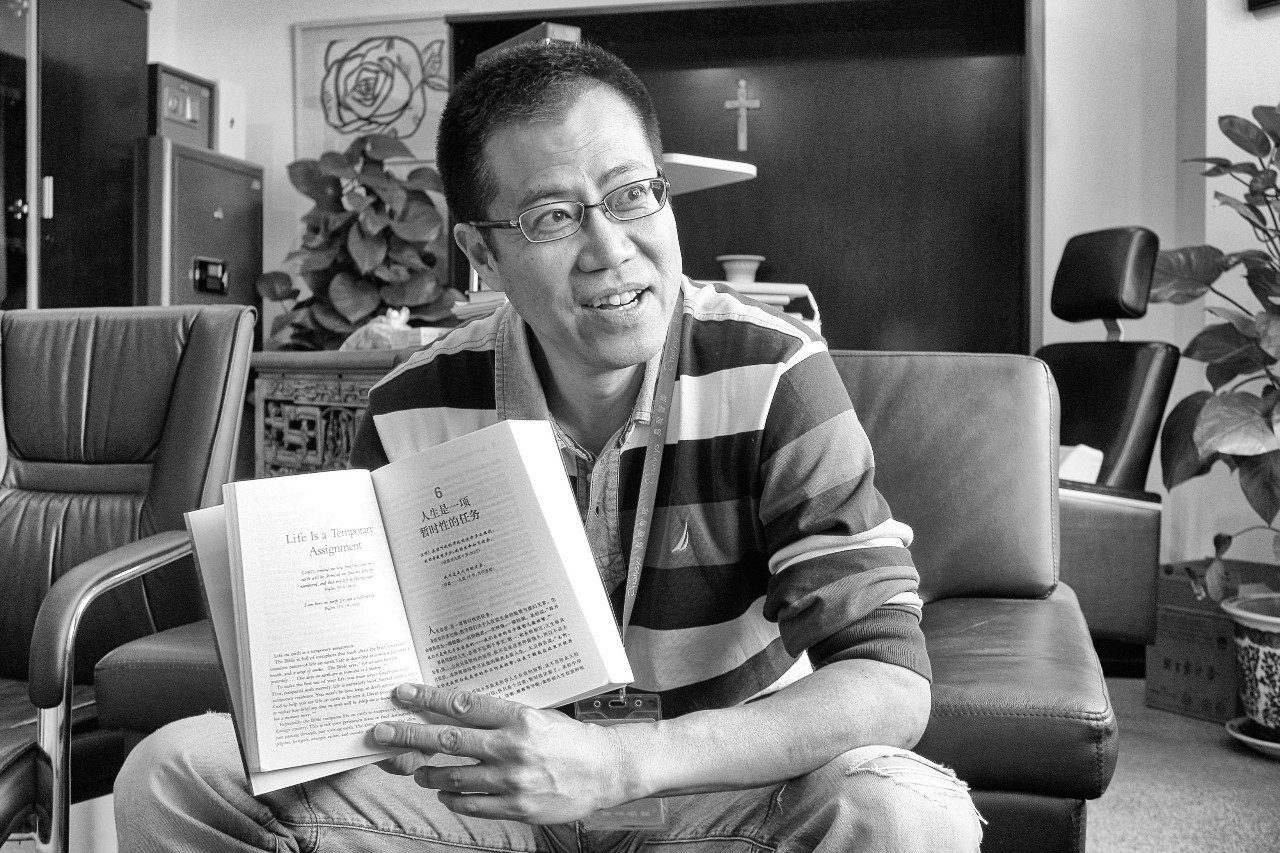

*于揚向博望志记者讲解《圣经》中的部分章节

被神拣选&重生

从最早接触计算机开始,于揚就是坚定的互联网信徒,而今他更愿意分享的是对于基督教的信仰。

从2006年起,他就被太太灌输基督信仰,一直被督促着去教堂、看圣经,但于揚始终没有在意。直到2013年5月的一个雨天,被太太邀请在家听一位澳大利亚牧师讲话录音,当听到其中有关「你有很多包袱,你应该交给神」的讲述时,于揚突然控制不住,抱着妻子嚎啕大哭。

「突然电光石火一般,就打中我了,与其说是你信他,不如说是他拣选了你。」

原北京电视台著名主持人姚长盛是于揚交往了十来年的朋友,在他看来,于是一个固执的人,「一直很顺,并且没有什么弱点」,这种人如果不是在某一刻被一种巨大的力量推倒的话,不可能表现出这种状态。

「他肯定听到了什么声音,是你未曾亲历过,而且无法体会的。」

但「基督必需先受苦,后得荣耀」,于揚并未就此获救,几个月后,他被湿疹缠身。

「从腿一直到全身,很痛苦的过程,基本晚上睡不好觉」,为了防止自己把身上挠得鲜血淋淋,他必须要在手上套着袜子才能睡。

在很长一段时间里,于揚不能洗澡,他突然发现,当病痛来袭,一个人原来触手可及的快乐都会被剥夺。为了防止抓挠,每晚必须将手脚牢牢捆住,有几个晚上,他睡梦中会觉得是撒旦在跟自己讲话,「你挠吧,挠了就舒服了。」

试过各种治疗方法也不见效,在去医院体检的过程中,被发现贲门溃疡,活检之后,医生拿着化验结果找到他,「你的家属在么?」——更大的灾难来袭,贲门溃疡癌变,概率上,得了这个病的人,5年内80%都「走」了。

一边是生命进程骤然缩短带来的心里威胁,与此同时他还像困兽一样忍受湿疹的折磨。即便进行祷告,将近半年的生活中也未见到任何曙光,于揚开始怀疑神的力量,甚至出现了自杀的念头。

事后,牧师曾对于揚说,当时从其眼中看到的,只有死亡和绝望。

生病的一百多天里,于揚的骄傲被完整地打掉,在姚长盛的印象中,朋友因为扰人的病痛在承受磨难,「你觉得止于这一番就完了,但后面还有比这更糟糕的事情,你说你作何感想?」

当时于揚的体重从84公斤掉到70公斤,用公司同事的话讲,这个1米88的大个子走过来,像筷子套里只有一根儿筷子,晃来晃去。

幸运的是,手术成功,但切除掉的病灶要被拿去检验,以明确后续治疗方法。此时,于揚面对的可能性大约有「已扩散」与「未扩散」两种,可令所有人都没有想到的是,最终出现了第三种结果。

活体检测显示,病灶消失,换句话说,白挨一刀。

主治医师都无法解释,术前活检结果经三人复核,绝不存在误诊,他给了于揚一个科学上唯一的可能性,即在那次活检时,仅存的一点病灶,被随机夹走了。更令人难以置信的是,在未经任何治疗的情况下,术后恢复过程中,久治不愈的湿疹完全褪去。

那个在科学上或然率近乎于零的说法,自然说服不了于揚,他的父亲如今年过八旬,这位物理专业出身的老人,年龄越大越相信高维空间的存在。

于揚也相信,但那尚存在于科学证实的范围之外,对于自己的神奇经历,他只有一个理解,——「神迹」。

壮志未酬

经历了人生至今的最大磨难,于揚获得重生,事业上,他也着手给公司做手术。

搬家到距离集团不远的一处小型写字楼里,他带领200来号人,组成了一个更加互联网范儿的企业。

新的办公室有些独特,于的办公桌没有配椅子,只有一组待客沙发,这是他想要的,「必须这样才能Fight,站着随时走,直接喊人进来」,墙上的十字架在局促中显得很通灵。

与集团时期相比,剥离出来的子公司内部的变化从上到下,始于于揚个人。姚长盛对老友的评价是,跟王石身上的变化一样,只是比那位大佬早了一些。

这种转变在于揚身上最直观的表现是,他越来越乐于聆听,「不断在听的过程中点头,跟你交流,说话也愿意follow你了。」姚认为,于揚在新一轮的宗教洗礼中,更加西化,绅士、有教养。

易观智库分析师王传珍记得,每次在公司里迎面遇到老板时,对方都会报以一个非常Nice的微笑。在企业内部,则出现了大量的自治文化,易观智库公司前台有一个榜,用来收集需求和内部竞标,在其他企业那些通常由行政部门推进的内部产品,在这里全凭兴趣,便可有效执行。

于揚说,这个世界上没有绝对的事情,最重要的还是你的内心。他希望能够始终保有创业的激情,未来三年,他希望团队人数能始终控制在200人,超过这个需求的业务尽量外包,能用技术的,绝不增加人力。「人一多了之后,每个人都要心理按摩,而且还可能面临监管的疏忽。」

从互联网化到互联网+,进而化之,现在于揚挂在嘴边的概念是大数据。

当政策导向采用他提出的概念之后,于在公关层面的形象,愈发类似一个观察家甚至预言家。但在他个人看来,并不喜欢被贴上此类标签,他认为,自己的言论仅仅是数据生意的经验而已。

未来随着世界比特化加速,机器决策会越来越多,所以三年前于揚给易观智库的定位就是为机器决策来供油,油是什么?数据。他想要打造大数据时代的美孚或壳牌。

对于易观智库来讲,无论是通过传统研究,还是用大数据技术,或者未来用到其他智能科技手段,这些都是随着社会发展成长所用的决策工具。

去年易观智库独立引入了第一轮融资,数千万人民币到账半年多,却一分没花。

「公司本身持续有收入和利润。」于揚解释说,之所以引入外部资本,主要是三点考虑:

第一,是融资源。引入了六家机构,开放那么多份额是希望以此为杠杆去撬动更多的资源,可以和融资方投的其他企业形成上下游的合作。

第二是定价。给团队的期权进行定价。

第三是做储备粮。防备竞争对手的突袭。

2015年11月,杨彬任职的北京易观亚太在新三板挂牌上市。在这位老搭档看来,「于揚是有野心的,是希望通过互联网能够推动一些创新,而不是每天想着今年的收入、利润,想的是一个挺大的事儿」。

于揚在生活中是个骑平衡车上下班、喜欢出国带着无人机、对黑科技如数家珍,最想尝试从飞机上跳下来的极客。

但在多年老友姚长盛眼中,技术男于揚并非真如他自己所说,适合扎进实验室做个理工男,「他对于自己前端的表现不是太满意,就跟一个演员似的,说,哎呀,我其实最擅长的是编剧。」

简单理解,于揚的终极目标可能是做人工智能。当然,在合伙人眼中,这块业务的投入回报看起来会很漫长并有不确定性。

「我不是没见过钱的人,我不care」,于揚的事业目标仅仅为了荣耀神,现在他的追求只有六个字:健康、智慧、喜乐。

「有人问梦想,我的梦想就是想在北京建一个万人的教堂,让更多的人得救。」

评论