身为人类器官的一员,我想我搞不懂人类真是太吃亏了。

由于搞不懂人类,我随时面临被咬断的危险——我真的不想死,面临被辣得生疼的危险——辣椒这么辣就是因为不想被吃好么,面临被牙齿猛咬的危险——为什么你们那么容易就把我当食物一块儿嚼了,面临和别的舌头相互纠缠碰撞的危险——我能尝到他们刚刚吃了几颗蒜。

或者说我不了解我的大脑,我的上司,处在最顶端,命令我做着一切。俗话说得好,知己知彼才能百战百胜,不了解它也就无从造反,任其处置。

上司的强大或许来自那些沟沟壑壑,我想。他语速缓慢,说得字字都是真理,不容质疑。在为数不多的交流中,他总是对一些常识有独特的认知。有时候他会夸我某些话说得很好,令他感到愉悦,那不过是我在嘴里和牙齿、上下颚接触从而发出音节罢了,一种运动,最多说明我兢兢业业,哪来的愉悦?但这个时候我一般不反驳,恭恭敬敬等他向我解释为何会有愉悦。

他停顿一下,似乎是在措辞。他告诉我人类有时候就是这样,从说话中感受你的滑动,甚至喜悦。

比如,你可以试着轻轻说“洛丽塔”这三个字。

虽然是一个建议,上司的话最好要照做。

怎么样,你感受到什么吗?洛丽塔,一种灵气的生物。

准确说,我没有,不过是滑过上颚落到牙齿上三次,最后平躺下来,和其他运动毫无区别。

酸甜苦咸鲜,要在0.12s内做出判断。似乎在电光石火的刹那大脑接收到所谓“愉悦”或者“痛苦”,但0.12s对于我过于就只是工作单位,每天要经历多少工作单位?

(图片来自知乎)

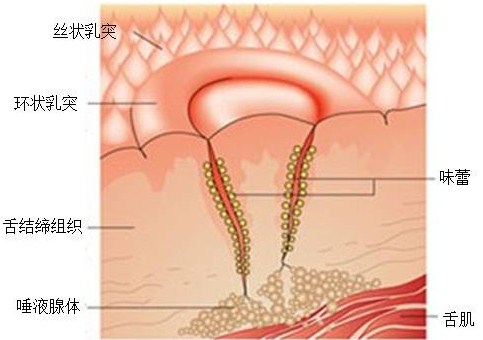

食物被咀嚼分解磨碎,分子或者离子随着唾液溶解,摊在我的身体上面,扩散扩散,扩散至我身体表面的乳突,慢慢渗入,到达味蕾,接触到味觉细胞,吸引神经系统传递味觉信息。氢离子是酸,蔗糖是甜,奎宁负责苦,钠离子是咸,氨基酸鲜。

工作得时间越长,我对于各种滋味越疲倦,甘愿自我放弃,丧失味蕾。

或者这能够解释为什么人类喜欢吃极端口味的食物而我不能从中得到更多乐趣,尤其是辣,这种分子不停敲打我,接触的瞬间就引起阵痛,让我产生躲避的本能,会颤抖,或者收缩。但大脑一直不停命令再勇敢一点,马上就可以“开心”了,我只能在收缩后不停伸出去。我有一个朋友因为在溃疡的时候又不得不吃小龙虾而大为恼火,他选择主动生出一种癌抗议不公,继而长了肉粒,继而被脓液包裹,继而丧失功能,继而死亡。这种选择同归于尽的抗议和叛逆令人肃然起敬,勇气可嘉,但我不认为值得效仿,毕竟不是所有舌头都能忍受癌的痛苦,别说癌了,溃疡都让我难以忍受。

关于食物我认了,毕竟我也是靠食物养活的,我也习惯看到活物,都要接收到大脑信息,随即和牙齿配合来一句“能吃么”。他们看到什么都想吃,他们可以走一路看一路书上的果子,顺便留着口水,有鸟从天空飞过,也要自言自语一句“看着挺肥,不知道好不好吃”。坊间传闻老王的舌头尝到了故宫九龙壁的味道(参见魏主任洋葱新闻),“那可是几千年前的牛,依然保留着醇正的牛肉香,劲道极了”,颇为得意。

啊,真为那些因为喝到几十年藏酒就沾沾自喜的舌头感到惭愧。

作为舌头,我不能理解为什么人类要用我来和其他人类接触。比如……接吻。如果你现在正在看我的告白,先别急着辱骂我出现在了公共场所,我也只是一个给大脑打工的,要骂你去骂他吧。说实话,我也很讨厌在公众面前展示,舌头也是要脸的。

何况我身体表面上万的触须过于灵敏,它们突起随时感应含在嘴里的一切。舌头和舌头,舌头和皮肤在一起接触是什么感觉呢?与其说是一种坦诚相见,不如说是一种预谋的窥探。我能探到对方身体的每一寸,浮光掠影,和那些器官相见但从来不相问。光洁的皮肤会在舔过之后生出一种鸡皮疙瘩,这本身就是一种本能的背叛,还有那些味蕾和味蕾短兵相接时彼此的气味,哈哈,比如韭菜盒子的味道,尽管这样接吻还是令人更加亲密,难道不是一种对美的背叛么?

我从来没有爱上过哪只舌头,对方也不过例行公事。

还有一种大脑强制命令我去取悦对方的生殖器,这种取悦似乎很有技术性,很多人会看视频学习,我会面对一根家伙严格按照视频反复练习,直到这些人认为我很熟练。一群女人围着一个性学教授向她讨教怎么去取悦男性的那个家伙,那是一集严肃教学录影的一部分。通常我感到敏感而疲惫,到最后还有讨厌的腥味儿。这种器官间的取悦让我不快,难道我的上司有对生殖器的崇拜?每次我都这样想。

我的上司因为有着我们无法企及的智慧,总是拿我们亮相——在我看来不过是一种出丑。那张鲜红大嘴吐出舌头的画面风靡全球,像蛇吐信子一样张狂了几十年,被印在各个地方,这些人无视我们的功能,就像伸出舌头就是一种流行,一种叛逆,一种能力的彰显。还有一些人喜欢跟风,他们模仿乔丹伸出我们,不停用我们舔嘴唇,在嘴里晃荡。

你把我晃晕了还是蠢,最多驰骋你们小区中年男人们霸占的小球场。

我记得有个乐队也叫“舌头”,本来是一件很高兴的事情,舌头也能和音乐界挂钩,我觉得是一种荣耀。打听了一下是因为有个初创成员喜欢吹牛所以乐队叫“舌头”。

你看,你们总是喜欢把这些事情都嫁祸在别人头上,而让自己成为单纯,再被各种标签打扮。

就算躲过了以上种种,还有可能被打舌钉,这个我其实可以接受,因为据我所知,只要是人类器官,都有可能逃不过被穿孔被纹的命运。我知道还有人在眼球上纹身,纹成蓝色黄色黑色,别人看起来还以为是魔鬼,看到掉头就跑。我身上天天挂着一个钉,不知道的以为我含着一个药片(别问我药片的味道,你想知道的太多了),天天疯疯癫癫,我还得喊着“人生无望”,“我反对一切”。他们还有名字,好像叫“朋克”。

在我身上打个钉就反对一切了,啊,那些躺在医院胃穿孔的朋友才更朋克。

说了这么多,我忽然想明白了,人类不过是想从我这儿感受更多,得到更多,而我只不过想做一个正常的舌头。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

“人活着最大的错觉就是觉得自己和世界都很正常”

长按下方二维码,关注微信公众号“非正常事件研究中心”(ID:fzcsjyjzx)

一起对这个神奇的世界说“呵呵”

评论