作者 | 张乔遇

默默无闻十余年的江苏康为世纪生物科技股份有限公司(简称:康为世纪)终于借新冠疫情迎来了自己的高光时刻—业绩暴涨,资本进入,并向上交所递交了科创板上市的招股书。

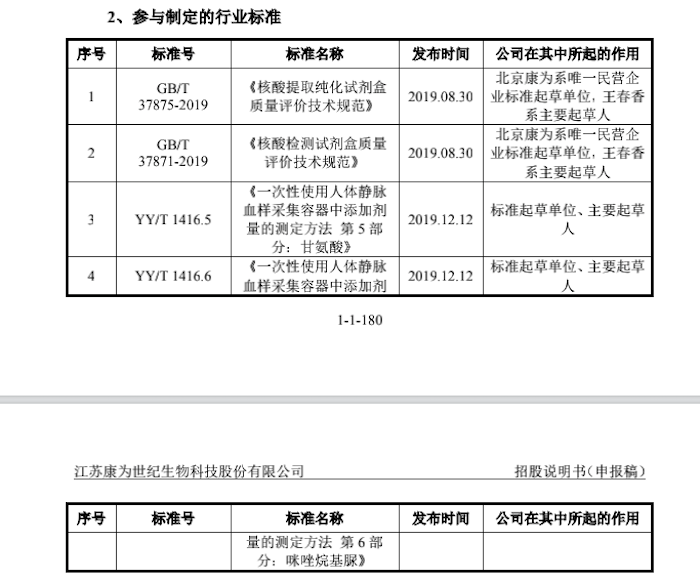

康为世纪从创立到走向上市之路,都与创始人王春香的身份密不可分。界面新闻记者发现,王春香曾作为主要起草人制定了2019年8月30日发布的GB/T 37875-2019《核酸提取纯化试剂盒质量评价技术规范》,建立了行业准入标准。

上市前,多家投资机构和王春香签订了对赌协议,与其他企业不同的是,这份对赌是绑定创始人王春香的一份协议。

“对赌”创始人,曾参与制定行业标准

对赌协议又称股指调整协议,投资方可以选择与目标公司或目标公司股东签订。区别在于,和目标公司股东签订的对赌协议,即如果目标公司完不成对赌协议内容,则由目标公司股东对投资方进行股权回购或者现金补偿,如果没有法定无效理由则对赌协议有效,公司股东则需要承担相应的责任。

2020年8月,包含泰州产投、毅达创投、中小基金、人才创投、松禾创投等10家投资方与实控人王春香签订投资协议,约定了股权赎回(对赌条款)、反稀释权、限制出售、优先认购权和优先出售权等投资方特殊权利。

值得注意的是,在触发回购条款的几个情形下,除了要求康为世纪至2021年12月31日前合格IPO之外,还明确点明王春香或副总经理庄志华的离职同样将触发回购协议。

之所以和王春香签订,投资人似乎也有自己的考虑。据招股书披露,王春香带着美国加州大学洛杉矶分校病理学博士的光环,同时也是一名高级工程师,是海外高层次人才计划专家。

而王春香的履历也十分光鲜,1999年1月至8月,王春香博士在北京金赛狮生物制药有限公司担任研发负责人,主要进行基因工程益生菌和蛋白质药物的研发。2002年,王春香首次创业,成立了北京天为时代科技有限公司,2005年该公司被国外生物巨头凯杰生物(Qiagen)收购,2005年9月至2006年12月,她参与筹建Qiagen在中国的全资子公司——天根生化科技(北京)有限公司,并担任总经理。2010年9月,王春香再次创业,通过北京康为和江苏华创共同出资设立康为世纪。

此外,王春香还是国内核酸提取行业的开创者之一,康为世纪及王春香博士作为主要起草人制定了2019年8月30日发布的GB/T 37875-2019《核酸提取纯化试剂盒质量评价技术规范》,建立了行业准入标准。

招股书显示,王春香参与起草了4项国家及行业标准,为核酸提取纯化试剂、核酸检测试剂盒以及核酸样本保存试剂的标准制定提供了重要的技术参考,为国内分子检测行业的有序发展奠定了基础。

但截至2020年,康为世纪都未受到资本关注。直至新冠疫情爆发,资本才看到了康为世纪。2020年8月22日,新股东泰州产投、毅达创投、中小基金、人才创投、松禾创投、分享投资、翠湖投资、起因投资、上海越亦、陈洪与公司签订《增资协议》,以29.27元/注册资本的增资价格入股。

2019年,王春香通过妹妹王金花曾持有85%股权的聚合美向康为世纪借款370万元,康为世纪按照年化5%计提相应利息,截至2020年末,王春香拆借本金和利息均已偿还。而王金花2019年10月已将所持全部股权转让予无关联第三方。

截至2021年9月20日,王春香持有康为世纪控股股东北京康为64.60%的股权,分别持有康为共创、康为同舟、康为共济、康为众志64.60%、3.16%、4.14%和3.47%的份额,合计间接持有康为世纪55.55%的股权。

业绩暴增始于新冠疫情,能持续吗?

招股书中,康为世纪将自己定位为立足分子检测底层核心技术的自主研发,在酶原料、核酸保存、样本前处理领域有十余年的研发积累,是国内少数实现分子检测核心环节完整业务布局的生物科技企业。康为世纪的核心产品包括分子检测酶原料、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂及分子诊断试剂盒。

目前,康为世纪已形成酶原料、核酸保存、核酸提取纯化和荧光定量PCR、基因测序、核酸质谱6个技术平台共23项分子检测核心技术,并获得14项境内发明专利、27项实用新型专利、1项境外专利和35项生物信息分析相关软件著作权。

随着分子检测底层技术的布局完善,康为世纪开始将业务延伸至分子检测下游应用领域。主要围绕消化道疾病和呼吸道传染病的筛查和诊断开展诊断试剂盒和检测服务业务布局。截至报告期末,康为世纪已在境外上市3款分子诊断试剂盒,另有6款分子诊断试剂盒处于研发管线,其中3款已进入临床评价或注册阶段。

2018年至2021年第一季度(报告期),康为世纪的营业收入分别为5582.88万元、7393.85万元、2.33亿元和8630.01万元;净利润分别为657.53万元、897.16万元、1.08亿元和3655.54万元。

由于新冠疫情对于新冠病毒核酸检测需求的爆发,康为世纪推出用于提取纯化拭子样本中病毒核酸的病毒DNA/RNA提取试剂。2020年康为世纪的营业收入同比增长214.86%,净利润同比暴增1105.54%。

界面新闻记者了解到,2020年爆发的新冠疫情使得当年的分子检测市场规模激增。根据弗若斯特沙利文分析,2016年至2020年国内核酸提取纯化市场从3.4亿元增长至16.8亿元,期间复合增长率为49.3%,核酸样本保存试剂市场从5.5亿元增长至24.7亿元,期间复合年增长率为45.5%。

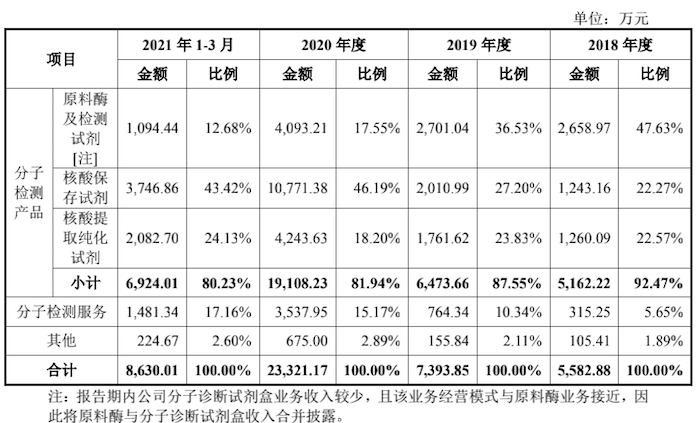

从收入构成来看,康为世纪按产品类别可以分为分子检测产品和分子检测服务。分子检测产品包括原料酶及检测试剂、核酸保存试剂、核酸提取纯化试剂。核酸保存试剂是2020年带动康为世纪营收翻倍的主导。

2019年,康为世纪分子检测产品中核酸保存试剂营收近2010.99万元,占主营业务收入的27.20%,还不及原料酶及检测试剂36.53%的营收占比,但2020年核酸保存试剂营收便大增至1.08亿元,占当期主营业务收入的比例高达46.19%,而当期原料酶及检测试剂的营收占比下滑至17.55%。

但实际上,最具技术含量的却不是核酸保存试剂,酶才是分子诊断试剂中发挥最核心生物学功能的组成部分,直接决定了检测结果的准确性、稳定性和检测效率。一直以来,能提供分子检测试剂上游原材料的厂商较少,原料酶等生物活性原料的生产供应由罗氏诊断、赛默飞世尔、宝生物等企业主导。

分子检测原料酶国产化程度较低且进程缓慢的主要原因是分子检测上游核心原料的技术难度高,且客户群体对检测试剂的质量稳定性要求较高。因此,中游分子检测试剂制备厂商更倾向于选择仪器先进、生物化学试剂稳定的进口原材料供应商。我国在基础原材料的研制生产方面虽然已有长足进步,但由于包括蛋白质优化改造技术在内的多项关键技术储备不足,仍有80%的分子检测原料酶依赖进口。

招股书显示,康为科技目前已开发了一百余种分子检测原料酶、可用于PCR、qPCR、RT-PCR、一代测序、二代测序、核酸质谱等多个方向,我国菲鹏生物、诺唯赞在原料酶领域是康为世纪国内主要的竞争对手之一。诺唯赞在康为世纪之前已成功冲刺科创板,现已注册生效,诺唯赞招股书显示,它们公司现有200余种基因工程重组酶。

且不论原料酶技术高低,仅相较于疫情带来的核酸保存试剂营收的暴涨,康为世纪的分子检测酶营收一直平平,疫情以前该产品产销量甚至还出现了下滑。2018年康为世纪分子检测原料酶产量2.73亿U,销量2.84亿U,2019年康为世纪产量不增反降至2.36亿U,销量也下降至1.95亿U。

而另一方面,新冠疫情的延续时间存在不确定性。目前国内的疫情已经得到有效控制,海外虽然市场需求量较大,但截至2021年第一季度康为世纪88%以上的营业收入还是来源于境内。未来随着全球新冠疫情逐步得到控制,新冠产品市场需求将逐步减小。康为世纪也坦言,公司新冠相关产品和服务的收入和利润会随之减少,对公司业绩会产生不利影响。

华大智造是供应商,华大基因是大客户

康为世纪的商业客户有包括华大基因、透景生命、乐普医疗和博奥晶典在内的多家国内外知名体外诊断企业和医学检验所。但值得注意的是,康为世纪与华大基因的关系颇堪琢磨。

招股书显示,报告期华大基因一直是康为世纪的前五大客户之一,2018年至2021年第一季度,来自华大基因(300676.SZ)的营收占当期营收的比例分别为10.37%、16.22%、11.19%和3.14%。

需要指出的是,深圳华大基因科技有限公司包括深圳华大医学检验实验室、华大生物科技(武汉)有限公司、武汉华大医学检验所有限公司、北京华大医学检验所有限公司等。

而华大基因董事长汪健担任董事的华大智造(深圳市华大智造科技股份有限公司)也是康为世纪2018年、2019年的供应商。

据招股书披露,2018年7月17日,康为世纪向深圳华大智造的全资子公司武汉华大智造签订了一项金额232万元的重大采购合同,采购内容为二代测序仪;康为世纪专门对外提供新冠病毒核酸检测的全资子公司泰州健为2019年11月与武汉华大智造签订了一项金额200万元的基因测序仪采购合同。

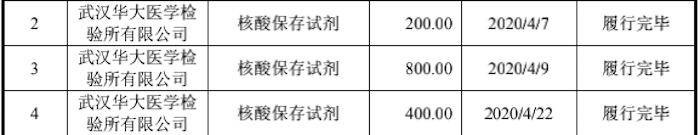

此外,2020年4月,康为世纪还与华大基因下属企业武汉华大医学检验所有限公司签订了三项重大销售合同,均主要为核酸保存试剂的销售,合同金额合计高达1400万元,目前合同已履行完毕。

报告期,康为世纪有过三起行政处罚事件。其中较为重要的两起处罚如下:

2018年3月,康为世纪因未取得《医疗机构执业许可证》开展临床检验工作,被处以罚款人民币10000元,没收违法所得66800元,没收离心机1台、PCR仪1台、移液枪2支;2021年9月,康为世纪又因2021年2月公司两批出口货物申报商品归类有误,违反海关监管规定,分别被处以罚款3000元和9000元。

评论