“我戴上面具扮演着摇滚巨星;

我希望在拯救别人的同时

也能救赎自己心中那个迷惘的男孩”

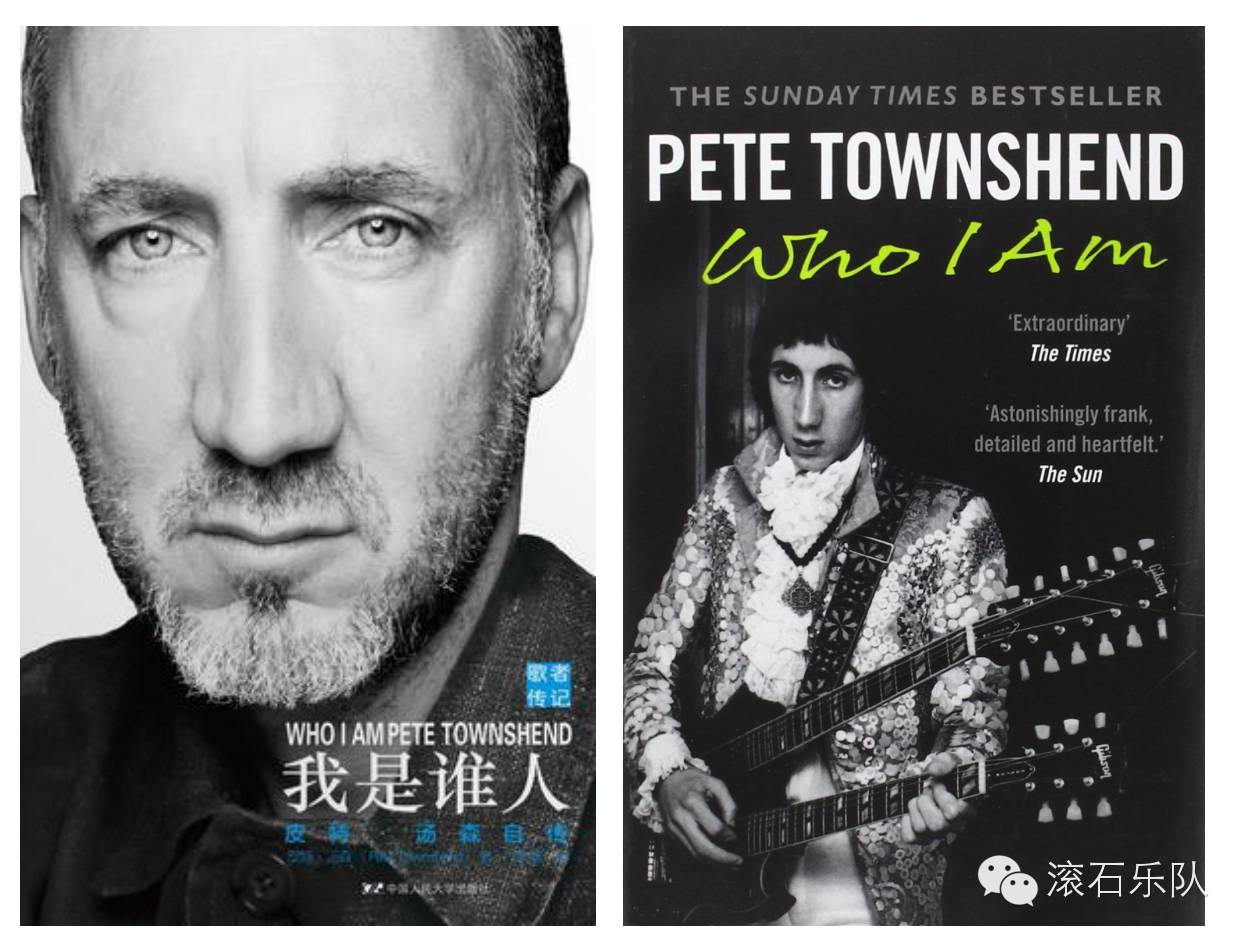

合上"谁人乐队"吉他手Pete Townshend的这本传记,

这是我对书中印象极其深刻的一句话。

在无数摇滚乐迷的心中,

他是摇滚史上最伟大的吉他手之一,

吉他回授和动力和弦以及舞台砸琴的“始作俑者”;

他是摇滚史上最伟大歌曲写作者之一,

谁人乐队的经典大多出自他之手;

但同时他给普通乐迷的印象

多半是我行我素,好强好斗 孤僻自负;

但实际呢,

他一直在和内心深处的那个小男孩,

那段童年的阴影抗衡了一生。

第一幕

虚构的Tommy,真实的Townshend

-----借助音乐的自我解剖

“人生是一个幻觉之内的一个幻觉”

1969年5月23日,谁人乐队发行《Tommy》这张概念双唱片专辑,无论对Pete Townshend本人还是谁人乐队,乃至整个摇滚乐史我想都是一个里程碑式的事件。在日后的无论是David Bowie的《The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars》还是Pink Floyd的《The Wall》都可以看到《Tommy》的影响。借以复杂的编制和大量管弦乐的使用,谁人不光拓展了自己的音乐领域而且也赢得了对摇滚乐持挑剔苛刻态度的古典音乐人士的认可。谁人乐队尽管在人们心中已是根深蒂固的靠猛烈的高分贝和夸张的自毁艺术的舞台艺术的摇滚乐队,但是从此专辑的开始,谁人向人们展示着自己的另一面。

而这张专辑对于Townshend的意义在哪里呢?专辑的封套是一道金属格栅,听者得穿过它才能进入里面的音乐。而对于Pete Townshend,我想他通过这张专辑,在探索音乐的同时,进行了一次夹杂着幻觉般的自我剖析,你要记得这比Roger Waters创作《The Wall》要将近早了10年。

这张概念专辑的故事大概讲了一个目睹了母亲和情人杀死了自己父亲的叫汤米的孩子,变得又聋又哑又瞎,童年又遭受来自哥哥的暴力虐待和吉普赛女人的性虐待,再之后他意外地发现自己是玩弹子球的高手,命运为之改变。受着万众敬仰的他恢复了各方面的生理能力,进而开始自我膨胀,再到最后被不堪忍受他打压的信徒们推翻,Tommy的父母在暴乱中丧生,信徒们获得了自由,而Tommy再次变得又聋又哑又瞎,故事到此戛然而止。

Pete Townshend,这个西伦敦的二战后的婴儿潮时期出生的英国孩子,请注意三个事实:

1.西伦敦,那是中产阶级精英和富人的居住区,可以说Townshend的童年相对来说要比其他同时期相对较穷的摇滚音乐人要好很多。Townshend可以说是出生在音乐世家,他父亲是非常棒的单簧管和萨克斯风手;

2. 二战后婴儿潮出生的孩子。这些孩子在战后成长,一步步的与社会决裂,成为了最为反叛的一代(英伦代表摩斯族)。这无疑也让他以及谁人的队友们将和Beatles、Rolling Stones们一道掀起这场60年代的音乐和社会文化的大革命;

3.终究他还是一个英国人,一个伦敦客。是一种含蓄内敛式的,哪怕看起来外表多么嚣张自负。相比差不多同时期的滚石乐队美国式的生活作风和音乐风格,如他自己所言,他的个性和所作所为包括所有音乐作品都植根于英式的生活和两次世界大战以及他们带给四代人的伤害。

看起来不错,但是童年的阴影正在袭来。首先作为音乐人父母的生活不够稳定,一度出现感情破裂,而townshend更是悲剧地被送往外祖母家寄养,这开启了他一生的梦魇。外祖母是彻头彻尾的维多利亚式的,一切安排的如同军事行动,而且更惨的是,外祖母经常会邀请其他男士过来“共度良宵”,没有自己的隐私,房间不让锁门,过小的年龄目睹一桩桩的性事,甚至时不时因为不听话还会遭到虐待,诸如不让吃饭再或者是把头按入水中。在包括之后的被强迫着观看教官手淫,这让他感到恶心,其实类似的事情部分发生在Keith Richards身上,比如二战婴儿潮期长大的孩子无疑都经历过军事化管理的教育。Keith Richards没有Townshend之后那样,他只是用自己的方式对抗着世界,而Townshend则面临着伴其一生的焦虑。在青春期时期的部分生活,你可以看到他在面对性时候的不自然,当女孩来找他的时候,他有时候会拒绝,然后女孩找了另外的男孩的时候,他又是那么的羞愧与略带愤怒。而到了晚年的Townshend致力于关注儿童色情和家庭暴力方面的慈善活动也说明了了童年的遭遇在其心灵上刻下的深深的烙印。

一度如同歌里面唱到的那样,

你什么都没听到

你什么都没看到

你什么都不要讲

跟谁都不要讲

你知道真相

--《1921》

Townshend的童年,部分的嫁接到了Tommy的童年。Tommy变得又聋又哑又瞎,对于Townshend来说,某种程度又何尝不是呢,至少在心灵上。

在Tommy的轮回和玩弹子球游戏则让人自然的想到黑塞的名作《悉达多》和《玻璃球游戏》,没错,Townshend是一位涉猎广泛的文学爱好者,他读博尔赫斯和黑塞,他也笃信美赫巴巴式的灵修,从中找到信仰和焦虑的宣泄的出口,无独有偶,在Leonard Cohen的生涯中,你也可以看到Cohen也一度借助过印度式的冥想。你也明白为何他退出谁人乐队后,会去做费伯出版社的编辑而不是其他行当,他还可以和凭借《蝇王》获得诺贝尔文学奖的戈尔丁谈笑风生,如此等等。

Tommy发现自己有弹子球能力随后声名远扬能够看得到听得着了,而借助于吉他和摇滚乐,Townshend也逐渐找回了部分的自我,如同Lou Reed所言,摇滚乐拯救生活。诚然如此,声名鹊起,面对声誉和随之而来的金钱和女人,Townshend似乎进入了一个新的人生阶段。他也开始了大量的音乐领域的探索。

随之而来的如同Tommy的自我膨胀,这在一个乐队里面,特别是对Toenshend,这个包办了谁人乐队大多说歌曲创作的人来说再正常不过了,你可以看到之后队内关系的微妙变化。当然最终不是如同Tommy被信徒们推翻,Townshend有自己的打算,他会主动退出谁人乐队,开始自己的新生活。

而在《Tommy》的结尾,当Tommy抱着暴乱中死去亲人的尸体,

See me

看着我

Feel me

感受我

Touch me

触摸我

Heal me

治愈我

看着我,感受我,触摸我,治愈我,无论是心中的美赫巴巴还是内心深处的呼唤,这是Townshend内心的一个极其真实的写照。充满无助的渴望,这个不可一世的男人内心深处其实是如此的软弱无力,他需要被治愈。

第二幕

四重人格

写给谁人这支队伍

《四重人格》的内页文字的结尾写道:

这条该死的船偏离了航道,滂沱的大雨中,我被困在了这儿。

我的人生在我的眼前掠过。不是掠过,是爬过,慢慢地,我是谁人?

一个硬汉,一个无药可救的舞者

一个浪漫主义者,我做过一分钟的浪漫主义者吗?

一个他妈的疯子,我甚至帮你提包;

一个乞丐,一个伪君子,臣服于爱情

精神分裂者?我是该死的四面人

虽然这本书是Townshend的自传,但免不了有大幅的章节提到谁人乐队的各位成员。书中你可以看到乐队是如何从崭露头角到一步步地在Woodstock音乐节到达Townshend心目中的乐队顶峰,再到进一步的推出《汤米》和《利兹现场》大获全胜,使得乐队在1970年之后的一段时间成为和滚石乐队 齐柏林飞艇比肩的摇滚巨擘。1965年的时候,Townshend坦言认为谁人乐队维持不了多长时间,之后的5年又与 The Kinks 、Cream、 The Small Faces 以及Hendrix们相争了5年,而在那段时间,谁人与The Beatles 和 The Rolling Stones根本不是一个级别的。但靠着标志性的毁灭式的舞台风格和音乐上的探索,在The Rolling Stones 阿尔塔蒙德免费演唱会发生歌迷被当众刺死的丑闻和TheBeatles的最终解体后,最终上帝还是站在了谁人的一边。

但是对乐迷而言,更好奇的莫过于Townshend眼中的谁人的其他成员。Townshend也没有吝啬自己的如椽大笔。

你可以看到,在他眼中,Roger Daltrey是一个硬汉和天生为舞台而生的人。他英俊潇洒,体格健硕而充满活力,充满阳刚之气,做起事情来也雷厉风行。如同很多伟大摇滚巨星一样,这个年少便因为抽烟被学校开除的孩子在舞台上标志性夸张表现甚至一度让Townshend甘拜下风,他甩动着金色长发,高高跃起,扭动身躯,拿麦克风在Keith Moon的擦片上摩擦,制造白噪音,更有甚者,一次直接踢倒马歇尔音墙,瞬间的刺耳声使得Townshend的听力永久性受损。

音乐上Roger更偏向于做一个诠释者,一副好嗓子和足够好的舞台煽动感就足够了,以至于Townshend说“Roger写不出歌让我感到百思不得其解”,“只要选对剧本,Roger就是巨人”。尽管Townshend包办了谁人的大多数音乐,但是Roger就是谁人乐队的领导者,或许是他强劲的阳刚之气,谁说得清楚呢

而乐队的贝斯手John Entwickle在舞台上是一个表面安静的贝斯手,但实际上他和Townshend一度在各自的音量上暗暗较劲。音乐上,John参与到歌曲的创作,在《Tommy》这张专辑你可以听到《Fiddle About》这些,急于要写出童年遭遇虐待情节的歌曲而颇显无力的Townshend求助于John,后者用颇带黑色幽默的方式很轻松地化解了这个难题。此外生活上,他是一个浪漫主义者,而他最后死在了巡演的路上,在和一个骨肉皮一夜风流后,死在了酒店的床上,多少也说明了一些问题。

接着到了“一个他妈的疯子”,没错,说的是Keith Moon,Keith Moon毫无疑问堪称摇滚史上第一鼓手,无论是舞台上的鼓技还是现实生活,他都是如此疯狂,如此带着天真与荒谬般的疯狂。

在舞台上,他可以一次次的踹翻自己的架子鼓,亦或者当众点燃炸药,吓得旁边的女艺人花容失色;而在生活中,他的这种行动有过之而不及,滚石乐队的bill wyman曾看到他在晚上从自己公寓往下跳,然而实际上他早已在楼下放好了厚厚的床垫;再或者他心血来潮可以驱车将不感兴趣的骨肉皮送到数千里之外。但如果你认为他只是心智不成熟,又不尽然,他可以将编造谎言将Townshend推荐的治疗脱瘾症的人儿耍的团团转。在老婆与伊恩麦克根私奔后,他更疯狂地扬言要杀掉对方,而另一方面在被主唱roger打之后,他选择用沉默回击,他和贝斯手John一起,直到Roger明白事情的分寸在哪里,他又是如此的清醒。所以我只能说Keith moon是个疯狂的人,搞怪的人,而最终他的归宿也如同他的生活方式一般,应了谁人乐队的那首成名曲,里面是这样唱到“我希望在变老之前死去”,这个可爱的人儿。

队内关系,也是乐迷津津乐道的,没有一直摇滚乐队可以非常和谐的相处,包括纵横了50余载的滚石乐队,对于谁人也不例外,在书中你可以看到,在1964-1968这段时间,四人之间存在着Townshend称之为“幼稚”的竞争-为了吸引观众的眼球,彼此暗暗较劲,各显神通。而这种台上的竞争直到1969开始表演《汤米》的时候才渐渐消失,虽然舞台上依旧狂暴,但是他们是真正的乐手了,融为一体,尽管台下还是属于不同的体系。而最终你可以看到,谁人的轮廓基本如下:主唱Roger是领导者,Townshend是音乐方向的掌控者,而作为摇滚乐中节奏组的鼓手和贝斯手自然是一派了,Keith 和 John甚至可以一块在房间里面和骨肉皮乱战,虽然谈不上非常亲近但是适当的抱团自然有之。

再谈到各自的生涯,这是每一个摇滚乐队不可避免的,Beatles要单飞,乐队宣告解散;滚石乐队的Mick Jagger在80年代后期单飞的时候说道,他被这个乐队拖着太久了。不可避免的成名后的,媒体关注度分配不均导致的队员们的心理失衡,加上人难免都有自己的想法。尽管Townshend说虽然每个队员都有自己的野心,但是谁人队中没有Keith Richards这样的人物,他们的每个成员很早(相对滚石乐队)都开始了各自的事业,Roger出演电影,Keith和John自己做音乐,个人专辑蓄势待发,而这是在1975年(相比之下,滚石乐队的各成员,除了Bill Wyman,其他人要晚的多。同时也不同于Beatles,谁人作为一个乐队并没有解散。)

这或许是一个很好的解决乐队如何长期存在的方式.

第三幕

写给八岁的自己

你是个可爱的小男孩,要爱自己。

记住,不是所有一切都会完美。

你会犯错,这不可避免,但你不丑陋。

你只有行为丑陋时才丑陋。

---- Pete Townshend

很长一段时间,就个人生活和精神状态而言,Pete Townshend一直和内心深处的那个小男孩在较劲,如同福克纳《熊》里面的猎人艾萨克和“老班”(熊的名字),他们之间并不一定要分出个胜负,重要的是要有一个平衡。每个人都是一个矛盾体,尤其是对于Pete Townshend这样敏感而又在童年时期有着如此不堪回首的经历的人来说。

目光游移

洞察远方

我是个追寻者

一个很绝望的男人

我在找你

你在找你

我们在拜访彼此

我们不知道该做些什么

如同多年前的歌词所述一般,Townshend称这些生活是”绝望 混乱和碎片式的“

多年之后,成人后的他还是会一次次地被噩梦惊醒,梦到童年寄宿在外祖母家里的那不堪的一幕幕,有一段时间,他没有办法,只能用过度的工作来对抗这一切;

他浏览网站那些儿童被虐的图片时候,依然会不自觉的联想到自己,进而是内心的羞愧和愤怒;

相比其他摇滚巨星,虽然他在毒品和女人方面都比较克制,但他同时又是无比矛盾,他坦言跟骨肉皮在一起总感到不自在,并一度有种作为”通奸者“的羞愧,他要做一个好丈夫,却又无法面对家庭,或者同时兼顾音乐。他和妻子的冷战以及分分合合,也让他备受煎熬。在他和Ronnie Wood的前女友去约会之后,尽管他如实禀报了老婆,还是被扇了耳光,他令人啼笑皆非的说“别打了,目前还没有为受家暴的丈夫设立的避难所”,是诚实还是其他?让人一时不知如何评价。

当然除了这些感情生活,

离开谁人后,

他做过我们上面提到的费伯出版社的编辑,

出过一系列的摇滚方面的书籍;

个人音乐生涯也很成功;

他对互联网很是敏感,

在自己的商务网站上出售音乐及其周边产品;

他无私地帮助其他人接受团体脱瘾治疗,

却不想到其中部分不堪忍受最后选择了自杀,

他的善意加速了他们的死亡,

但他还是坚持做慈善,

尽管中间有过因为涉嫌浏览色情儿童图片被捕的不良新闻报道。

他如此说道,

通过救助他人,

他们这些老炮不但与现实社会保持了联系,也结交了不少新朋友。

尽管愤怒感 无力感和羞耻感从没有离开过他,

但我想随着年事的增长,

这个与内心深处的那个小男孩对峙了这么久的老男孩

总归如同他写给八岁的自己的信里那样:

你有时会陷入悲伤,

但它们让你变得更加坚强和更具才华,让你对他人的痛楚感同身受;

你有一颗善心,你终将走出阴霾。

你的明天将无比美好。

第四幕

我无法解释

Got a feeling inside (Can 't explain)

心中有种感觉(无法解释)

It's a certain kind (Can't explain)

就是某种感觉(无法解释)

I feel hot and cold (Can't explain)

我感受到炎热和寒冷(无法解释)

Yeah, down in my soul, yeah (Can't explain)

是的 ,深入到我的灵魂 ,是的(无法解释)

---《I Can't Explain》

我这里只是写下我自己视角下的Townshend.

这本被滚石杂志誉为“史上最矛盾纠结的摇滚明星自传”的内容远比我以上说的要复杂的多,里面还充斥着大量Townshend与同期其他音乐人的交往。

他倾尽全力帮助Eric Clapton摆脱海洛因,并称后者邀其一同去George Harrison家中,只为希望他稳住George,这样可以与帕蒂单独待会;

他羡慕Mick Jagger,一度对他充斥着一种生理上的渴望。他戴着从戏服店买来的王冠试图取悦对方,换来了对方一句玩笑话的“你看起来很傻逼”;

他一度喜欢抽着大麻聆听Beatles的《佩伯军士》和沙滩男孩的《宠物之声》,并称二者重新定义了20世纪的音乐;

他衷心地说如果能够像Keith Jarrett那样演奏的话,愿意出卖自己的灵魂;

他盛赞在Buddy Rich面前,所有的摇滚乐鼓手都退化成了黑猩猩;

他为了在音乐节不赶在Hendrix后面出场,最后和对方掷硬币决定出场顺序;

此外,他还在Jim Marshall只是经营小琴行的时候,就要求对方为他定制电吉他音响,Marshall就此起步,后来发明了Marshall音墙,由此引发了摇滚重吉他手设备上的一次革命。

再加上你要知道Townshend也是一个文学爱好者,出版过小说集;

同时做过费伯出版社的编辑;

传记的文笔写作方面自不必担心。

我想就算你之前不了解谁人的音乐,

这本书就其内容的多样性和血淋淋自我解剖的坦诚也不会让你失望。

最后要结束了,

我记得我拿起这本书的时候,没想到会被如此吸引;

现在读完这本书,合上它,我不禁地也去想下自己的童年经历,

然后想如果写信给8岁的自己,我会写些什么呢?

“享受人生。当心你渴望的东西,

它们没你想象中的那么美好。

记住,你将得到一切。”

Pete Townshend

如是说

......

The End

附录:

英文原版:《Who I Am》:Pete Townshend;

汉译本: 《我是谁人》:Pete Townshend(著);陈震(译)

评论