盼了好久终于盼来了端午。

不过,除了屈原、龙舟、粽子,还有一些有关端午节的小故事,你可能不知道!

1、端午节为什么叫“端午”?

端午节是农历五月初五,端是“开端”、“初”的意思,“五”与“午”通,“五”又为阳数,所以称“端午”。

除此以外,据统计端午节的名称在我国所有传统节日中叫法最多,达二十多个,堪称节日别名之最。

如:端午节、端五节、端阳节、重五节、重午节、天中节、夏节、五月节、菖节、蒲节、龙舟节、浴兰节、粽子节、午日节、女儿节、地腊节、诗人节、龙日、午日、天中节、五月节等等。

2、端午节并不仅仅只是纪念屈原!

现在大家公认的端午节是为了纪念屈原,但事实上关于端午的源起,影响较大的有五种。

第一种就是屈原说:公元前278年,秦军攻破楚国京都,屈原于五月五日,在写下了绝笔作《怀沙》之后,抱石投汨罗江身死。

传说传说屈原死后,楚国百姓哀痛异常,纷纷涌到汨罗江边凭吊。

渔夫们划起船只在江上来回打捞屈原真身,有人拿出为屈原准备的饭团、鸡蛋等丢进江里,说是鱼龙虾蟹吃饱了就不会去咬屈的身体,一位大夫则拿来一坛雄黄酒倒进江里,说是要药晕蛟龙水兽,以免伤害屈原,后来就慢慢发展为赛龙舟、吃粽子、饮雄黄酒的习俗。

第二种是伍子胥说:春秋时期,伍子胥父兄均为楚平王所杀,伍子胥投奔吴国助吴伐楚,五战而入楚都郢城,掘楚平王墓鞭尸三百。

吴王阖庐死后,其子夫差继位,大败越国,越王勾践请和,伍子胥建议应彻底消灭越国,夫差听信谗言,赐伍子胥宝剑自刎。

伍子胥自刎前对邻居说:“我死后,将我眼睛挖出悬挂在吴京之东门上,以看越国军队入城灭吴”,夫差闻言大怒,命令将他的尸体装在皮革里于五月五日投入大江,因此端午节亦为纪念伍子胥之日。

这个传说在江浙一带流传很广,直到今天,你要问起苏州人,很多都会说过端午都是为了纪念伍子胥。

第三种是涛神说:涛神指的是曹娥。曹娥是东汉上虞人,父亲溺于江中,数日不见尸体,当时曹娥年仅十四岁,昼夜沿江号哭。过了十七天,在五月五日也投江,五日后抱出父尸,因此被称为“涛神”。

曹娥之墓在今浙江绍兴,传说曹娥碑为晋王义所书。后人为纪念曹娥的孝节,在曹娥投江之处兴建曹娥庙,她所居住的村镇改名为曹娥镇,曹娥殉父之处定名为曹娥江,而端午也成为纪念曹娥的节日。

第四种是除恶说:历史上普遍认为五月是个毒月,五日是恶日,《礼记》、《吕氏春秋》等均有五月五日沐浴驱邪的记载。

战国四君子之一的孟尝君,因出身于五月五日差点被父母打掉,理由是“五月子者,长于户齐,将不利其父母”;东晋大将王镇恶五月初五生,其祖父便给他取名为“镇恶”;而宋徽宗赵佶五月初五出生,从小便被寄养在宫外。

除此之外,五月是蝎、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍等五毒活跃之时,所以,在五月五日插菖蒲、艾叶以驱鬼,薰苍术、白芷和喝雄黄酒以避疫,都顺理成章。

第五种是图腾说:据学者闻一多先生的《端午考》和《端午的历史教育》列举的百余条古籍记载及专家考古考证,端午的起源,是中国古代南方吴越民族举行图腾祭的节日,比屈原更早。

3、屈原的故乡有三个“端午节”

在屈原的故乡秭归,有三个端午节:农历五月初五为“头端阳”,五月十五为“大端阳”,五月二十五为“末端阳”。

秭归人从农历四月底就开始忙碌:泡糯米,杀鸡鸭、扫庭院,备锣鼓,修龙舟……

到了五月初五头端阳这天,人们开始包粽子、煮鸡蛋、吃大蒜、喝雄黄酒,还采来白艾和菖蒲用红纸条扎成束后悬于门前……

到了农历五月十五这天,各家各户备下佳肴接女儿、女婿回家同享,俗称“过大端阳”,这期间的重头戏包括划龙舟、投粽子、办诗会,这种热闹的节日气氛一直持续到农历五月二十五日也就是“末端阳”,前后长达20天。

4、屈原其实不姓屈!

很多人以为屈原姓“屈”名“原”,其实不是,屈原姓芈[mǐ],名平,字原。

没错,就是孙俪主演的《芈月传》的那个“芈”!

先秦时期,姓氏有别,姓是有血缘关系的整个部族的共同称号,氏是某个支系的称号,当时男子称氏不称姓,所以屈原不叫芈原,而叫屈原、屈平。

实际上,屈原是楚国王公贵族,和楚王同姓不同氏,楚王为芈姓熊氏、屈原为芈姓屈氏,也就是说,他和楚王是有着血缘关系的族人。

5、韩国为什么要争端午?

韩国有个江陵端午祭久负盛名,不仅是江陵市的文化标志,同时也为经济做出了巨大贡献:每年端午祭期间,来自世界各地的观光者达百万人之多。

早在1967年,端午祭便被指定为韩国第13号无形文化财产。

——这下知道韩国人为什么要争端午节的所有权了吧?

6、端午节从2008年起才是法定节日!

清乾隆二十九年(1736年),台湾知府蒋元君曾在台南市法华寺半月池主持友谊赛,此后每年端午都会举办龙舟竞渡。之后,龙舟运动先后传入日本、越南等及英国。

而到了1980年,赛龙舟才被列入中国国家体育比赛项目(同时每年举行“屈原杯”龙舟赛),一直到了2006年,端午节才经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录,之后又拖了两年,到了2008年才被核准为国家法定节假日,假期1天。

——行动这么迟缓,也难怪韩国敢说端午节是他们的!

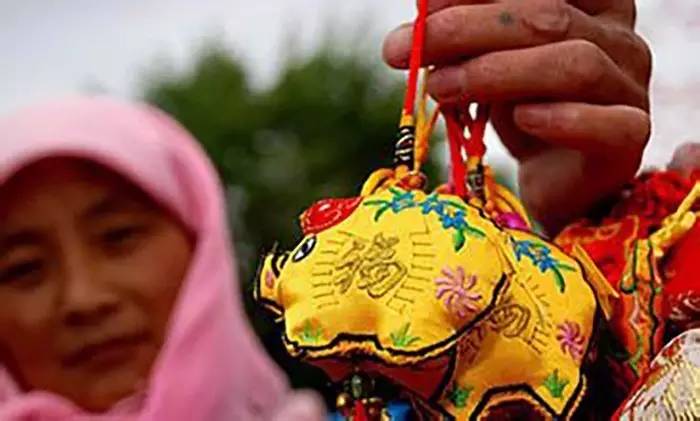

7、“斩千邪”与“纳百福”

大家都知道端午节在家门口挂艾草、菖蒲、石榴、胡蒜……等等是为了驱邪避秽,却不知道为什么。

实际上,菖蒲是传说中菖蒲天中五瑞之首,因叶片呈剑形,象征却除不祥的宝剑,插在门口可以避邪,所以方士们称它为“水剑”,后来引申为“蒲剑”,可以斩千邪。

晋代《风土志》中则有“以艾为虎形,或剪彩为小虎,帖以艾叶,内人争相裁之。以后更加菖蒲,或作人形,或肖剑状,名为蒲剑,以驱邪却鬼”。

清代顾铁卿在《清嘉录》中有一段记载“截蒲为剑,割蓬作鞭,副以桃梗蒜头,悬于床户,皆以却鬼”。

而艾草是古代中医、针灸中的重要材料,放在穴道上进行灼烧可以治病,具备药用功能,所以挂艾草象征“身体健康纳百福”。

最后,我为什么要写这篇文章呢,其实就是想给你们说一声“端午好”,并送上我的祝福,无论你们有没有在家门口悬挂艾叶和菖蒲,都——

心执艾旗纳百福

胸悬蒲剑斩千邪

最最后,不妨把这篇文章分享到朋友圈,也给你的朋友们斩掉千邪、带去百福!

本文图片来源于互联网,遵守CCO协议

评论