图文 | 罗丹

来源 | 布林客BLINK

米歇尔·奥通尔,《水仙定理》展览现场,2021,摄影:罗丹

一

人类对自我的形象总是充满了喜爱之意,这种迷恋从古至今似乎只增无减。对于自恋的早期描述可以追溯到古希腊神话,那耳喀索斯(Narcissus)的故事。

传说中,那耳喀索斯是河神刻菲索斯与水泽神女利里俄珀的孩子。她的母亲曾向预言家询问过孩子的未来,预言家说只要那耳喀索斯不看见自己的脸,他就能长命百岁。因此,他在成长的过程中,他从不知道自己的样貌,即便他已然长成了城邦里最英俊的少年。俊美的相貌吸引了众多追求他的异性,然而他却不为所动,这一举动伤透了很多女孩的心。在他的追求者中,就包括了仙女厄科(echo),她因被拒绝,伤心至死,最后,只在山谷中留下悲伤的回声。

那耳喀索斯和厄科,1903年,画家沃特豪斯作

众多心碎的姑娘们打定主意要报复那耳喀索斯,于是,她们一起找到了复仇女神涅墨西斯,希望女神帮助报复。女神答应了。于是在某一天,涅墨西斯用神力制造了一个巧合:让那耳喀索斯在打猎回家的路上,偶然在池水边看见了自己帅气的面庞。生平第一次见识到了自己的迷人,那耳喀索斯沉浸在自己美丽的倒影中,无法自拔,再也不愿离开。

就这样,他在池塘边日益憔悴,最终死去。他死后,池塘边长出了一颗水仙花,仿佛是他的化身。爱自己的模样,爱到丧失生命,那耳喀索斯名字(英文的narcissism 法语的narcissisme),也就成了西方语言里“自恋”一词的来源。而照镜子,也从此被视作自恋的典型举动。

那耳喀索斯,1599年,卡拉瓦乔

从那耳喀索斯的水面倒影,到古典时期富人们找画师为自己画像,再到今日,社交媒体上充斥着各种自拍照的分享。可以看到,人类完成复刻自我形象的过程,变得越发便捷和容易。时至今日,我们甚至可以通过这些人造图像去构建另一个自我的身份。我们用人造图像表达自我,相应地也活在别人创造的图像世界里。

比起了解这些图像身份是否与真实的自我相符,我们更容易第一时间被这些虚拟的自我形象所吸引——时而沉迷于自己,时而羡艳于他人。由于自恋所引发的一切视觉产物,往往可以轻易摆弄我们的情绪,我不禁产生了好奇:为何人们沉迷于人造的图像?自我图像的复刻过程中,我们创造了什么,扭曲了什么,又改变了什么?

二

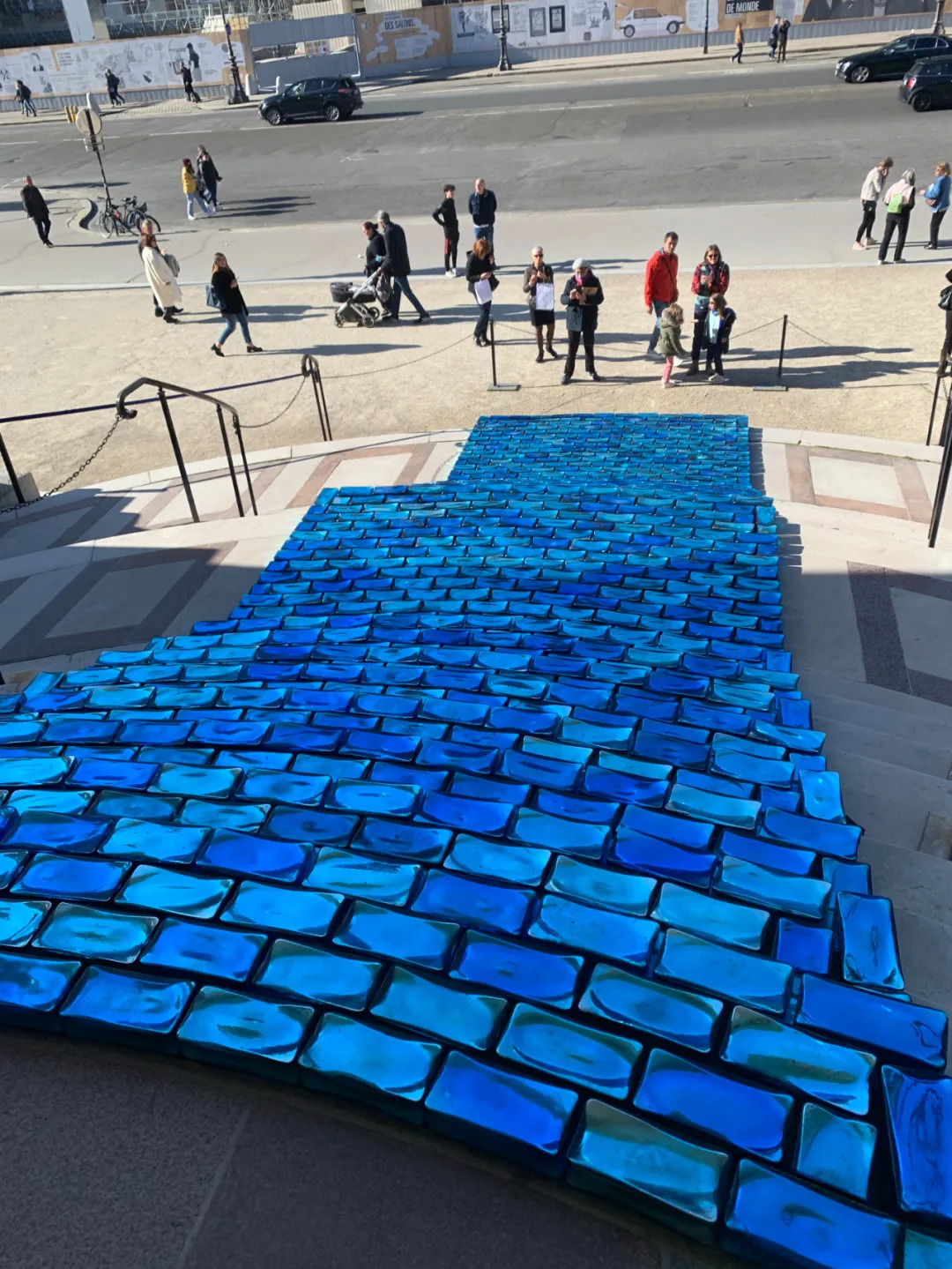

在巴黎小皇宫馆长克里斯托夫·克瑞坦(Christophe Leribault)的邀请下,法国艺术家吉恩-米歇尔·奥通尔(Jean-Michel Othoniel)举办了一场紧密结合小皇宫建筑结构的雕塑展,名为“水仙定理”(Le Théorème de Narcisse)——Théorème 是“定理”的意思,Narcisse既是那耳喀索斯的名字,也指水仙花,也可以泛指自恋的男子。

《水仙定理》展览,户外现场,2021,摄影:罗丹

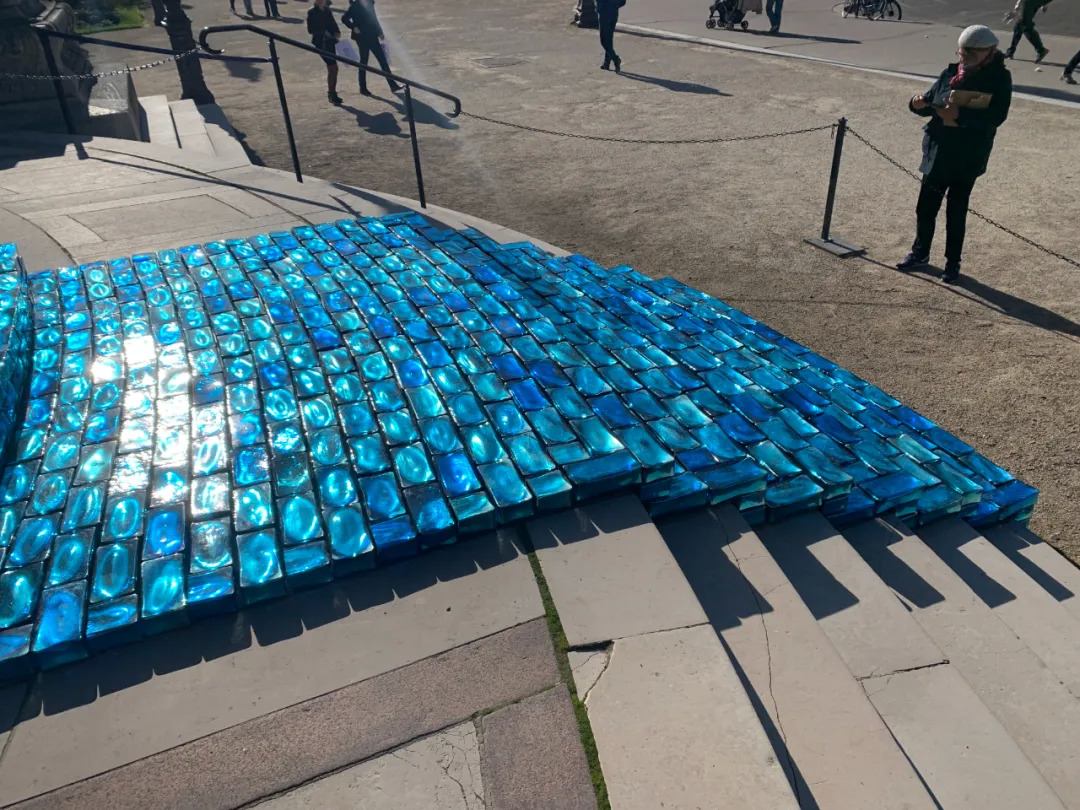

在小皇宫典雅传统的大门的正前方,人们就能欣赏到第一件作品:蓝色河流(La rivière bleue),一块块蓝色玻璃砖拼成一条河流,从台阶上奔流而下。

《蓝色河流》展览现场,2021,摄影:罗丹

特制的印度蓝色玻璃在阳光的照射下,显得通透而梦幻,即便是大街上匆匆过往的行人也很难不被它吸引。站在台阶上排队的时光也因此不再无聊。等待的间歇反倒给予了观众充裕的时间,从不同的角度去欣赏这条晶莹剔透的玻璃河流。

《蓝色河流》作品细节,2021,摄影:罗丹

蓝色让人感到舒爽平静,但独特的玻璃砖材料又给它带来一股神奇、魔幻的魅力。玻璃的内表面涂抹了水银,变成了镜面,因此玻璃变得格外闪耀,在阳光的照射下,更显得那么波光粼粼。由于玻璃砖河完美契合了台阶的起伏,仿佛在暗示着:只要穿过这扇流淌出蓝色河流的金色大门,人们就可以进入到一个天堂般的世界中去。

米歇尔·奥通尔的作品在小皇宫花园,2021,摄影:罗丹

展览从小皇宫的花园里正式开始。花园本身是一个非常惬意优雅的空间。建筑师查理·吉罗(Charlie Girault)在20世纪设计小皇宫时,把这里建成了一座拥有一圈列廊柱的开放式的朝内花园。沿着一圈的列廊柱,人们就能看到吉恩的玻璃雕塑一个个有序排开。

米歇尔·奥通尔,《水仙定理》展览现场,2021,摄影:罗丹

米歇尔·奥通尔,《水仙定理》展览现场,2021,摄影:罗丹

每个雕塑都呈现一种节扣(noeud)造型:由一个个玻璃珠连接成一个找不到起点的闭环结构。这是一种美妙的视觉欺骗——在不看解说的情况下,观众很难意识到这是玻璃做的。金属的色泽制造出一种雕塑十分坚固的错觉,而玻璃明明是一种那么脆弱的材质。这些珠链在阳光的照射下,闪着金光,变成巨人的珠宝,熠熠生辉。

米歇尔·奥通尔的玻璃雕塑细节,2021,摄影:罗丹

玻璃雕塑没有任何的围挡,邀请着每一个人近距离观赏,甚至是触碰它。在近距离观察的过程中,观众的感官感受获得了奇妙的体验:由于每一颗玻璃球都是一个球体镜面,走近时,你最先看到的是作品里无数个不断变大的自己。

玻璃雕塑细节中的自我反射,2021,摄影:罗丹

玻璃珠互相紧密连接,一个球面的周围还不断映射着其他球面的呈像,仿佛有无穷无尽的自我倒影随着步伐的移动而不断变化。吉恩-米歇尔·奥通尔把观看者一个个都变成了那耳喀索斯,逼迫我们直视自己的倒影,且有过之而无不及。

玻璃雕塑细节中的自我反射,2021,摄影:罗丹

面对着无数个自我形象的复刻,我忍不住问自己:我到底是在看艺术品,还是在看我自己?或者,我的映像就是艺术品的一部分?而再进一步说,此刻我沉浸在作品中,到底是因为喜欢雕塑艺术,还是因为迷恋自身?它暗中让我充分欣赏自己,且以欣赏艺术之名正当化了自恋的过程。爱上作品的名义下暗藏的是人们爱上自己的本性吗?

米歇尔·奥通尔展览现场,2021,摄影:罗丹

三

在这些雕塑的身上,艺术家无所不用其极地制造着自恋的主体。置放雕塑的石阶上都有一块镜子,仿佛作品都有了灵魂,有了生命,一个个在镜子湖里看着自己的倒影。这一设计,也让参观者多了一个欣赏自己的机会,一个与艺术品合为一体的机会。这样一来,在拍摄作品的瞬间,参观者就又把自己强行放到了自拍者的位置。从人们凝视这个作品的那一瞬开始,所有的一切都指向一个名字:那耳喀索斯。

池塘里的临时雕塑展览现场,2021,摄影:罗丹

最有趣的设计发生在花园中央有绿植和池塘的部分。在池塘里,一朵金色的“大莲花”老老实实的矗立在水中。还有金色玻璃珠雕塑被一个个挂在树上,它们反射的不再是游客的模样,而是周边树木花草的色调。

挂在树枝上的作品,2021,摄影:罗丹

在这里,成为那耳喀索斯的是植物们——自身会随着时间改变面貌,从而在玻璃雕塑里留下不同的倒影。一切迷人的环境,让书本中的神话变成了眼前的现实。雕塑和植物、光线与倒影相互渗透,你会慢慢意识到,自我的问题也许不仅属于人类,或许也可以属于艺术品、植物、建筑,甚至是整个宇宙。华丽的玻璃球,施展着无限复制的魔法,看着玻璃球面里层层叠叠的自己,我不禁感叹,自我沉溺是 一件多么美妙却又是多么危险的事情——它的美在于它的无穷无尽,可它的危险也在于此。

米歇尔·奥通尔,《夜晚的皇冠》,2021,摄影:罗丹

顺着指示牌,展览进入到小皇宫的建筑内部,在一个旋转楼梯处的天花板上,《夜晚的皇冠》(La Couronne de la nuit)就像一个大吊灯一样悬挂着。这件作品采用了高难度的玻璃工艺。吉恩专门找了威尼斯Murano岛上的手工匠人们,专门研究,手工定制。最早,这个作品是被放在森林里的,就像神话场景一样,在叶片中若隐若现。现在,这个作品被放在了小皇宫里,依旧给人以一种美轮美奂的感觉。

米歇尔·奥通尔,《那耳喀索斯》,2021,摄影:罗丹

顺着旋转楼梯一路走下去,就可以通往小皇宫的地下展厅。走向地下的过程,就如同走向地下洞穴,建筑空间和展览设计的理念也因此完美融合在了一起。走完最后一级台阶,进到大厅,人们就会看见《那耳喀索斯的洞穴》(La Grotte de Narcisse)这个玻璃砖搭建的装置作品。

《那耳喀索斯》作品细节,2021,摄影:罗丹

一块块金属色的玻璃砖,参差堆叠成那耳喀索斯的洞穴。艺术家还用玻璃砖在洞穴内垒出了座位,供参观者走进去、坐下来,立体地感受这件作品。

走进洞穴后,我的确产生了与之前在露天花园里完全不同的感受。毕竟,洞穴内不像露天花园,是一个光源相对少的地方。当我再抬起头,看看洞穴顶部的时候,面对明明是玻璃材料,却再难清晰地看见自己了。

《那耳喀索斯》作品内部,2021,摄影:罗丹

马上,你就会意识到:光是满足对于自己形象再现的重要条件。没有了光,没有了大自然的馈赠,我们永远不能看到自己的形状。自恋的过程,其实永远要借助外界的力量,然而,这一点恰恰是沉溺在自己美好形象中的人不会意识到的。

四

在小皇宫的地下室展厅内,我又一次看到了在建筑入口处的蓝色河流——玻璃砖平铺在地面上,形成一种湖泊的静谧。有许多彩色玻璃珠做的闭环节扣,被吊挂在空中,加上照明的光线投射,创造出了一个充斥着梦幻色彩的光影世界。

《水仙定理》地下室展览现场,2021,摄影:罗丹

在展厅的两侧墙壁上,还有安置了许多壁挂式雕塑。这些流光溢彩的玻璃砖组成的立方体,就像它们的名字《珍宝石头墙》(Precious Stonewall)所描绘的一样,每一个都像是一个用珍宝装饰的魔法盒。

《珍宝石头墙》展览现场,2021,摄影:罗丹

近距离观察这些魔法盒,不像是在户外看到的玻璃珠闭环节扣——人们能够隐约看见玻璃上反射的自己倒影,但是被加上了一层颜色的滤镜,且形状也变得十分扭曲。

艺术家席恩说,在《珍宝石头墙》中,他希望让人们想起16世纪意大利风格主义的洞穴(les grottes maniéristes)。那一时期的花园,往往会将植物和充满人为感的手工艺术品相结合,用工艺表达自然。他希望,这面珍宝墙和展厅中间的玻璃雕塑,能够充分调动观赏者的感官,产生一种感性之美。

《珍宝石头墙》作品细节,2021,摄影:罗丹

不得不说,当双眼注视这些耀眼夺目的玻璃雕塑过久之后,视觉必然会感到一丝疲惫,过多的反光,也会开始让接受者产生轻微的焦虑——就像是在长时间面对闪光灯后所产生的晕眩和紧张。因此,这些美丽的艺术品也成为了矛盾的集合体:在吸引着目光的同时,又让人在一定程度上心生抗拒。

米歇尔·奥通尔,《水仙定理》展览现场,2021,摄影:罗丹

看着它们,你会想起那些我们又爱又怕的事,比如名气、成功、欲望……如果说,花园的展览通过开放的空间让人们充分体验到了自恋的美好,那么,地下展厅相对幽暗的布光和密闭的空间,则让人们明白了, 我们是怎样用无数次的反射构建了自我的沉迷,却同时将自我裹挟进了这个让人炫目的、无穷无尽的世界。

米歇尔·奥通尔,《水仙定理》展览现场,2021,摄影:罗丹

在这个展览中,不断出现的特质玻璃,把“我”以及周边的环境不断复制、上色、扭曲,玻璃雕塑的反射功能像极了抽象化后带有自拍功能的电子产品。突然间,我感觉心中飘出些许复杂的情绪:想想不停更新的自拍影像,承载着各种功能的社交媒体,那耳喀索斯的故事并非久远虚构的神话,而更像是某种当下现实的写照,又或许是一则人类本性的古老预言。

米歇尔·奥通尔,《水仙定理》展览现场,2021,摄影:罗丹

展览的最后,在出口处,又出现了一条玻璃节扣雕塑。它被安置在了一个密闭空间内。外圈的华丽栏杆又把游客推到了更远的观赏距离。我绕着它转了一周,并没有看到对于放置在这里的玻璃雕塑的讲解。可能,这是艺术家留给展览的开放式结尾。于我而言,席恩仿佛在暗示我们:保有距离,就是他对待“自恋媒介”的最终态度。而那些华丽的玻璃是不是就是当代艺术、社交媒介的某种隐喻呢?

作者介绍:罗丹,现居巴黎,博士在读,图像符号学研究

来源:布林客BLINK

评论