大家好,我是这篇文章的作者水命,一名城乡结合部的重金属科技作者。在文章开始之前呢,我想先问你一个问题:你有多久没感受到科技带来的愉悦了?

事情是这样的,大概是在去年冬天吧,我开始思考“究竟什么是科技带来的愉悦”这个问题。当时,我站在干冷的东北街头,在川流不息的车流中守望一辆抢了半小时才排到的滴滴快车,手里骨节泛白地握着一出门就被冻黑屏的苹果手机。我是一名常驻沈阳的科技作者,在此之前曾一度以这个身份在本地的稀有性和先进性而感到自豪。然而此时的我背对灯火通明的中街大悦城,被所有最先进的科技包围,却感到有一点茫(mēng) 然(bī)。

当人们一天刷八百遍朋友圈的时候,嘴里说着“一会儿就来了一会儿就来了”却排不到专车的时候,怒目圆睁地点选12306的验证码的时候,时刻担心手机电量耗尽(甚至是直接冻没电)的时候,我看不到科技带给人们的愉悦。就像前一阵子某大佬感慨的那样:我们需要的只是“简单可依赖”,然而这却是那么的难。

说实在的我很怀念机械时代。准确的表针,紧密的齿轮,精密的仪器,抓起来就走拿起来就用。令人欣慰的是,这种感觉在我上周末使用家里的新吸尘器的时候又回来了。那是一台戴森V6无绳吸尘器,市价2999。小巧,凶猛,可靠。这台机器没有没有APP,远程控制,不能联网,也不会在我下班三十分钟前自动跳起来把家里收拾得窗明几净。它有的只是与体积不相称的强大吸力,而且它能做的也只有一件事:吸走所有灰尘,注意,是所有。于是,我就这么举着它像一个绝世好Daddy一样把家里角角落落乐此不疲地溜达了个遍。一边享受着清理的快乐,一边找回了科技给人带来的愉悦。

当然,3000块不是个小数目,为了能够物有所值,我也是做过详细的资料的。结果就是,以我一个科技作者的角度来看,Dyson这家公司确实有些意思。首先,它是美国、英国和日本的吸尘器第一品牌。然后,虽然戴森被称为是英国的“苹果”,可它的创始人James Dyson却在采访中表示自己才不是乔布斯那种人。然而,这家公司的发迹史却与当下科技圈的门道不谋而合。

产品至上

事实上,戴森是一家不择不扣的科技公司。戴森每年的研发投入超过2亿英镑,公司中超过三分之一的人是工程师。这些流体、机械、机器人技术、电学、热血、化学、声学、马达、热动力学、测试及软件工程师分布在全球的3个研发基地中,每天研究的还是那一件事:如何吸走所有灰尘。于是他们做出了转速超过F1赛车马达5倍的数码马达,又千方百计把它塞进了吸尘器里,做出了好用的无尘袋吸尘器。除此之外,(当然,并不是拥有了数码马达这款产品核心技术就行了。)你会发现他们几乎一切都是在围绕产品进行,包括设计。

戴森气旋马达

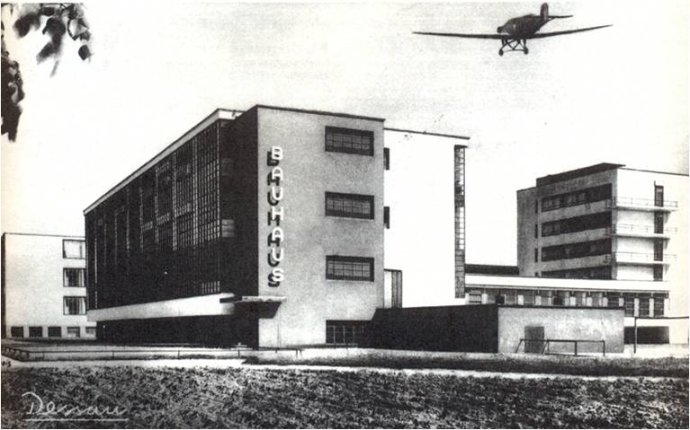

虽然戴森最初被中国大众注意到是因为造型时尚的无叶片风扇,然而与大部分科技企业追求的“极致的设计”不同,每当有人夸赞戴森的产品设计得好,他们会告诉你,这并不是刻意设计出来的,而是“功能要求它是这个样子”。这句话在一众“情怀党”中显得尤为清新质朴,就像一部黑莓,一把吉列剃须刀,一栋包豪斯式建筑,以及“一个”APP。工业设计的理念是要有好的功能性和易用性。反之,当你专注于产品本身时,好的产品自然会告诉你什么是好的设计。

包豪斯建筑

产品至上造就了对产品的自信,同时也纵容了对产品的自负。在戴森掌握了数码马达技术之后,他们陆续挺进了烘手机、电扇、洗衣机、净化器等领域。这些产品的标价通常比现有的高档产品还高出一截。刨去了研发成本的因素,这又何尝不展现出对于产品的自负。于是潜在消费者往往面临“买一个戴森,还是随便买一个”的困扰。偏巧如果你又身处一个像中国这样的高关税和高山寨的环境,难免会损失一些市场。自负的另一个坏处是,每当公司进入一个新的领域,都像是在探开一片新的战争迷雾:我们的产品的确很强,但是他们会买账吗?嘴上不说,心里的确会打鼓的。比如最近戴森新推出了supersonic吹风机。在进入中国市场之前,媒体上出现了很多《标价3000的吹风机,你会买吗?》类似的文章。不能不说是一种投石问路。

山寨戴森

做爆款,并且持续输出

打下“爆款”两个字之后我害羞地笑了。俗是俗了点,但是恰当。1983年,James Dyson发明了自己的双气旋真空吸尘器之后,陷入了一个意外的困境:当时欧洲的旧式吸尘器市场高达10亿英镑。旧产品太赚钱了,没有厂商愿意生产他的新产品,即使它们更好用。说得难听一点,这块大陆不欢迎他和他的吸尘器。于是,几年后,英伦岛国的James Dyson把他的产品带到了另一个岛国,日本。当时的日本正处在泡沫经济的巅峰,国家自信,人民富足,是号称有“1亿总中产”的黄金时代。吸尘器在天生爱打扫的日本人家中是必备电器。不需要集尘袋的戴森样机“G-Force”更是被日本厂商一眼看中,很快就投入生产。由于爱干净的日本人实在是太喜欢它了,在1991年的日本举办的国际设计博览会上,戴森获得了博览会大奖。庞大的市场,富足的国民,精准的需求,巧妙地借势,让戴森一下子在当时的世界经济第二强国日本成了爆款。拥有一款“G-Force”成了有钱人的象征。

在获得第一桶金之后,James Dyson没有止步,而是开始了爆款之后的第二步,保持品牌的持续输出。他马上注册了戴森公司,并在英国建立研发中心和工厂,开始不断强化他们的马达核心技术,并把新产品推向欧洲市场。目前,戴森吸尘器在美国、英国、日本都是市场占有率第一,且每年保持着两位数的营收增长。

专注,只做擅长的

首先,感谢你已经专注地阅读这篇小众的文章到这里。我们接着来。

当下社会,注意力都成了稀缺资源,做产品的企业能够保持专注更加可贵。那么戴森专注吗?他们明明有数条产品线,超过40种产品正在开发,如何能称得上专注?让我们来细看戴森的产品:吸尘器、无绳吸尘器、洗衣机、干手机、风扇、空气净化器、扫地机器人、吹风机......他们几乎都在围绕一件事情做文章,那就是戴森的数码马达。这些东西本质上是把数码马达变快、变小、变稳定,再让它正着转,倒着转,热着转,冷着转,跑着转......20年来,戴森一直专注在他的核心技术数码马达上。

据说James Dyson在公司里的头衔并不是CEO,而是首席工程师,又据说他现在依然会每天到研发中心和工程师们混在一起。前面说过,James Dyson说自己才不是乔布斯那种人。他曾经解释过,大意是因为他觉得他自己是发明家。他是亲自试验了5127个原型机,最终做东西的人,而Steve Jobs不是(另一个Steve是)。虽然我们搜索的时候会看到媒体经常把戴森比作是英国的“苹果”,然而James Dyson本人却说他的公司和罗尔斯罗伊斯(不是劳斯莱斯)更像。

上边劳斯莱斯,下边罗尔斯罗伊斯

如果一家公司20年只做一件事情(而且没倒闭),自然会对产品有相当的自信和自负。也难怪会给人带来有时候连iPhone都带不来的科技的愉悦感。无论如何,当我写完这篇文章的时候,挂在墙上的V6 motorhead看起来似乎更加是一件趁手的兵器了。也助我在家庭主夫的道路上,哼着小曲儿,越滑越远。(虽然偶尔还是会有点肉疼。)

作者公众号:科技重金属(kejizhongjinshu)

评论