由韩国EXO成员朴灿烈和袁姗姗主演的都市爱情喜剧电影《所以……和黑粉结婚了》(简称《黑粉》)近日在内地影院上映。电影原本可以借90后人气偶像朴灿烈的热度大赚一笔粉丝钱。谁知上映后,出现了票房被偷这样的糟心事!

《黑粉》是中韩合拍的商业影片,剧情改编自漫画《所以,我和Anti粉结婚了》。因韩国人气偶像朴灿烈的出演,影片受到不少关注。不过,也因朴灿烈,影片票房被偷事件持续发酵,最终引起韩国片方的不满。

朴灿烈的中国死忠粉丝,想为偶像贡献票房。但是他们买到的却是一些手写票、或者片名错误的影票。粉丝将这些全部上传到微博、朋友圈,为影片鸣不平。针对《黑粉》票房被偷,博纳影业作出郑重说明:“凡是此次查实或涉嫌偷漏瞒报及其他手段损害《黑粉》票房的影院,2016年博纳影业暑期档、中秋档、国庆档、11月档、贺岁档、春节档上映所有电影一律不给密钥!”

《黑粉》票房被偷,韩方无法理解

《黑粉》票房被偷,最先是粉丝发现。强大的粉丝力量将事件传播到韩国,韩国片方知晓此事之后,表示极大的不满和不理解。一部普通的商业电影,为什么会出现票房被偷现象呢?

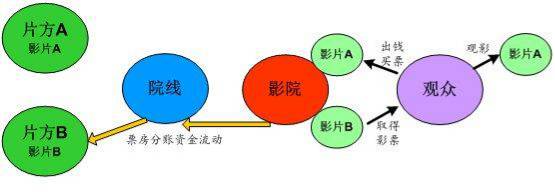

“偷票房”现象是指为了获得更多利益,谎报、瞒报票房,损害其他人利益,让票房成绩不符合实际情况。一般会通过手写票、错误片名、双系统入账、团体包场不出票、捆绑套餐等方式作假。其中“偷梁换柱”是主要手段。利用这些方式偷票房,除了会让影片票房减少,也会让一些影片票房虚高,达到获取更多其他利益的目的。

今年,中国电影票房市场预计可达到600亿元。在这座增长速度加快的金矿中,偷票行为的实际所得也会连连增长。据业内人士估计,由于偷票房行为,过去几年,全国电影票房至少10%都被偷走了。以2015年的全国电影总票房440.69亿元来计算,被偷走的数额一年就可达到45亿元。

中国电影市场秩序与韩国不同,所以韩国片方不能理解“偷票房”事件。因此,博纳将此次事件解释为中国电影的陋习,并没有详细解释偷票房概念,估计说了,韩国片方也听不懂。

偷票房向来是中国电影产业的常事

在中国,偷票房的方式多,监管难,相关人员也是防不胜防。微博、新闻上也经常爆出偷票房新闻。除了今年《黑粉》票房被偷闹得比较大,2010年的《大笑江湖》、2014年的《后会无期》都因被偷票房,引起舆论喧哗。而上个世纪80年代,陈佩斯被偷票房折磨,转行做话剧。此外,时常爆出有人买《毒战》的票,拿到的是《厨戏痞》;网友曾晒出《忠烈杨家将》的手写票;看《北京遇上西雅图》,票上写着《西》……

针对中国票房市场之乱象,美国著名电影票房网站Box Office Mojo此前宣布不再提供中国电影市场的票房数据。因为在其看来,在中国一年上映的几百部电影,大部分票房都难以真实统计。而被偷票房的影片也是数不胜数。

偷票房已经成为行业潜规则。偷票房现象层出不穷与大家都想从电影市场赚快钱、赚热钱的心态有关。电影,不管艺术水准如何,只要能赚钱,就会被很多人看中。这时,从电影制作到发行上映,各方势力都将精力放在高票房收益的商业运作上,只要能把观众吸引到影院,他们无所不用其极。现在,提高营销成本,利用票房运作黑幕,让观众自愿买单,就可以赚得盆满钵满。因为虚假票房,能够造成一时轰动,吸引消费者进入影院,并影响市场投资行为。

谁在偷票房?

在《黑粉》被偷票房事件中,发行方博纳影业将矛头指向影院。其实,在中国电影市场,除了部分影院偷票房,制作方、发行方、影院部分工作人员都会参与偷票房。今年春季闹得沸沸扬扬的《叶问》偷票房事件,就是影片发行方花了5600万购买票房。之所以出现这种怪现象,是因为发行方想通过推高票房成绩,从而让公司旗下的金融产品获益。自《叶问》偷票房事件一出,利用票房数字赚取资本快钱的现象浮出水面,也惊动了大众。

在利益面前,每个人都在追求最大化。影院为了获得更多分成,在售票环节大动手脚;影片制作方为了名气,自然愿意炒作票房;发行方参与影视资本运作,也会利用影响力操纵票房市场。

电影是一个高风险产业。如果偷票房成为常态,说明投资者、制作者团体都在考虑自己的利益,从而集体撒谎。偷票房的背后牵扯多方利益,背后行为主体和原因也很复杂。一时间,想从源头上制止、遏制,难度较大。

票房被偷 伤了谁的心?

票房是电影市场价值的重要考核标准。作为电影内容生产者,也必将面临票房市场成绩的考核。但是,如果精心制作的电影,被偷了票房,其票房成果不足以代表成绩,那么将会影响后续内容的生产。尤其对于一些年轻导演、编剧、制片人来说,如果作品票房遭遇滑铁卢,很可能就失去了继续创作的机会。电影不同于文学作品、绘画作品,它是一个高度依赖资本市场的文化消费品。资本市场看重市场回报率,如果票房成绩差,那么就会失去资本支持,影响创作者积极性,无法继续生产。

另外,一些依靠偷票房累积的高票房电影,则会扰乱电影市场秩序,让烂片横行,影响中国电影崛起之路。中国电影在国际上之所以竞争力不足,与整个市场票房数据造假也有关。

从整体来看,当偷票房成为中国电影市场的常态时,最受伤的是电影内容生产者。

在快速膨胀的电影消费市场上,各方人士都想分得一杯羹。其中,票房是比较好操作的一个环节。因此,围绕票房,出现了很多违规增加收益的行为,导致电影良莠不齐。从电影产业良性发展的角度出发,应规范每一个市场主体的行为,让其成为电影优质内容创作的助手,而不是杀手。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载!更多精彩文章请关注文创资讯微信(ID:chuangyiyun)。

评论