作者:董露茜

这是一个非常有魅力的女人,也是一个心里装满了故事的女人。说到艰难处,她潸然泪下,却克制情绪,用手指抹掉眼泪,转眼说到了高兴处,立时神采飞扬,对我们“咿咿呀呀”哼唱起她最近悟到的歌唱心得。

她是一位唱歌的“痴人”,曾受困于不懂商业,处处碰壁;她被称为“神曲教母”,面对争议,她越挫越勇,在这些年成为电视节目的“当红炸子鸡”;她不排斥在电视上扮丑、扮怪、PK,她觉得只要能传播她的音乐,就是值得的。

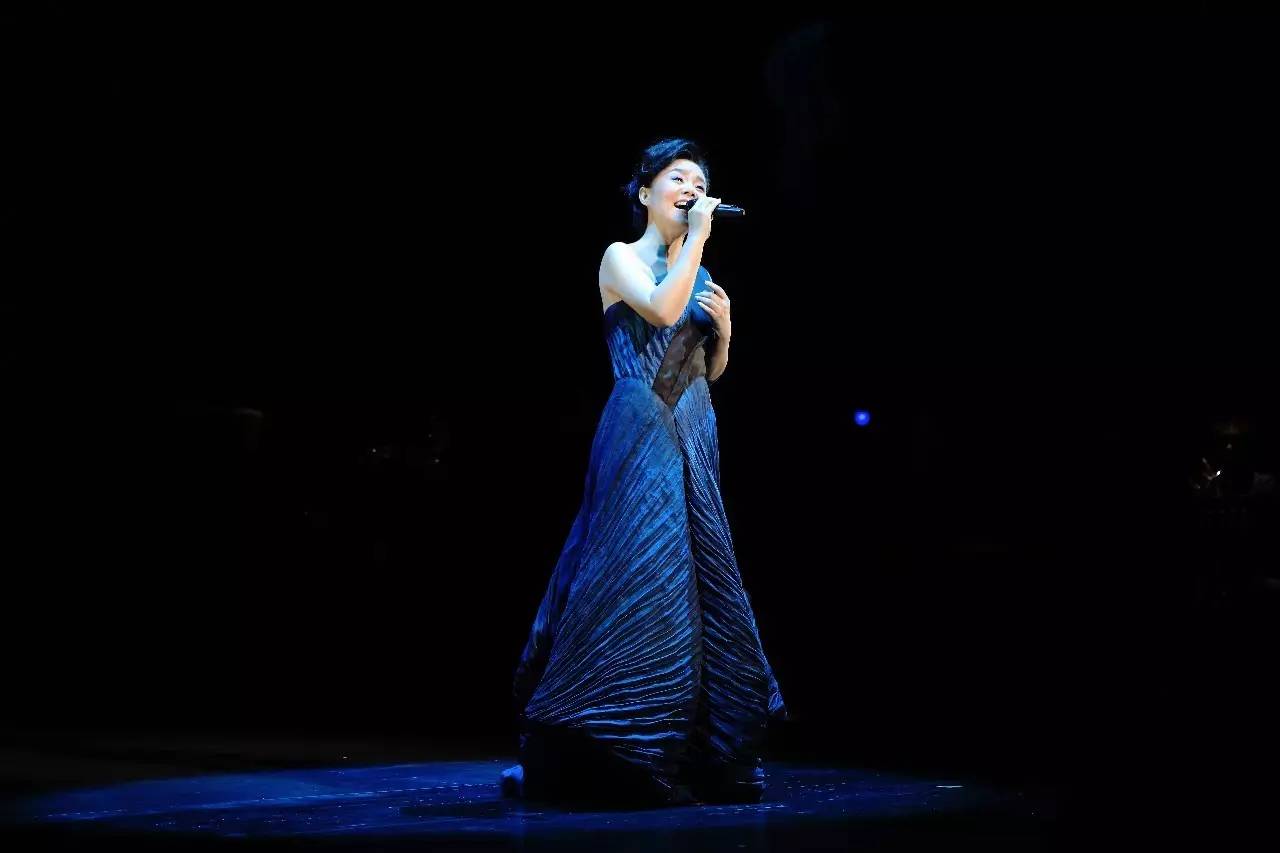

她是龚琳娜,唱歌时眼睛瞪得又圆又大,舞台上的妆容怪异、有趣、放得开。当她脱下舞台上的“战袍”,换上瑜伽服坐在沙发上与我们聊天时,眼里褪去了凌厉,简直是两副完全不同的脸孔。生活中的龚琳娜眼角含笑,十分温和,只有在愤愤不平时,才会瞪大眼睛,翻个漂亮的白眼。

龚琳娜和丈夫、知名作曲家老锣的工作室位于奥林匹克森林公园一处小区,那里入住率不高,他们在一层,十分幽静。屋内陈设古色古香,木板凳弯曲不平,旧柜子上放着一块苗族风情的长布,墙角处矮木柜上放着一块南方农村的木窗棂,菱花图案含四方型和菱形,较为少见。木窗棂旁边还竖立着一架印有“高山流水”四字的古筝。

“都是老锣从四处淘来的宝贝,他非常珍爱。你们真该和老锣也聊聊,他在商业方面的思考非常多。”一位工作人员对我们介绍,目前龚锣工作室处于小团队独立自主的状态,全职员工并不多,“龚老师没有经纪人,我以前是一名化妆师,后来才转为全职,现在也帮着打理一些宣传上的事情。”

这是一个到处都是忽悠的时代,在龚琳娜看来,真正在踏实做事的人却步履维艰。龚琳娜已经成名,她和老锣也算同时在娱乐圈和音乐圈扑腾出一定地位的名人。即使这样,龚琳娜也在感叹“经济压力”,回国这6年,夫妻俩一路走来摸爬滚打,没遇到能做艺术管理的经纪公司,也没遇到一位懂“商业”又有“情怀”的经纪人。

龚琳娜是一位艺术家,她痴迷的是如何唱好歌,如何做好音乐,在艺术与商业之间,她疲于奔命,并没有找到更好的办法去平衡。龚琳娜曾天真地提出或许资本能帮她搭建起一支懂商业懂执行的团队?毕竟,她有名气、有资源、懂音乐,缺的只是管理团队。

摄影|修祎帆

今年5月,龚琳娜在北京连续办了三场《爱.五行》音乐会,票卖光成本也收不回来,她去找赞助商,也没有赞助商愿意赞助艺术,所以到了第三场她干脆做了公益演出,让不能进入剧场的小朋友进来看。

前一段时间,龚琳娜见了很多资本,但同样的困难让她处处碰壁,她是艺术家,并不懂得如何与资本的回报率打交道,她不懂商业计划书,咨询了很多朋友,一些懂行的朋友写出来的BP却不是“她”,她很苦恼、无措却也无可奈何。

见过龚琳娜的人经常会被她身上那股子生命力和嗓门给震到,或许正是这股力量让她在困顿中也能保持勃勃生机,突破人为设置的各种框框,找到自我。如今,她家庭幸福,在从“小我”到“大我”的思考中,她更是充满了战斗力:要让中国新音乐走出去……

以下为龚琳娜对音乐财经分享的内容:2002-2010,五行乐队做不下去,小型音乐会也到头了……

我们不懂商业,2002年的市场不像今天,那时没有网络、没有融资、没有所有的这种投资艺术。我们在国内找不到舞台,找不到艺术经纪人,没办法去把我们的东西展现出来,不得不离开中国。

2002年7月份,我应老锣的邀请去德国参加了一个音乐节,只有三天的音乐节却让我眼界一下子打开了,这终于让我当时下定决心组建了五行乐队,后来我们乐队在德国做了三场音乐会,都是老锣在安排。第一场音乐会在Ingolstadt,是一个音乐酒吧,老锣联系了在巴伐利亚广播电台的朋友,他们答应来录制这场音乐会,这样这场音乐会就有一些固定收入了,第二场音乐会在法兰克福,可以拿到一些固定的演出费用,可惜500人的场地只来了80多个人,第三场我们就只能靠卖票了,来了150多个人,还挺成功。三场音乐会做完了,也没有什么收入,也没有赞助商。2003年五行乐队又去参加纽伦堡的夏天音乐节举办专场演出,台下9个观众要演满90分钟,那个时候我明白了,可能人家真的对中国音乐没什么兴趣。

和唱歌需要突破一样,乐队也需要突破,我们乐队在纽伦堡和斯洛维尼亚演出之后,老锣跟我说:“你该给我们在中国联系演出了。”我的天啦!我原来永远都是团里给安排好的,而现在我要自己去联系演出,变成制作人,自己搭台了。

那时候真的觉得很难,同时我也开始思考商业和艺术的关系,因为我已经不光是在唱歌了嘛。我做任何事情都得想明白,要想不明白的话我不知道怎么做。当时我也跟老锣交流,他说:“我们要有商业化,因为商业化了才能发展。有了钱,有了基础,才可以选择。”那次的演出最后谈成了,第一次体会当经纪人的感觉,那个时候我明白了,以后再联系演出,我需要从头到尾考虑这些事。

摄影|灵犀

五行乐队迎来了成长的一年,甚至被世界音乐博览会WOMEX选中。WOMEX是总部设在柏林的一个国际化的世界音乐项目,2002年老锣就给WOMEX送过我们的资料,但那年我们没被选上。2004年,我们很幸运的被选上了,但是组委会只负责食宿,所有的路费需要自己出。几万元的路费呢,后来贵州毕节地委宣传部出钱给我们安排了一次演出。作为演出费用,给了我们几万块钱,正好够去德国的路费。

没想到的是,在WOMEX演完之后,我们几乎没有收到一个邀请。而且来看音乐会的人特别少,对我来说,这也是一个转折和失败点。我们在WOMEX的演出并没有获得期望中的机遇,五行乐队就卡那了。

2004年以后,我和老锣重新开始,回到欧洲做小小的音乐会,在这段时间里,我无数次站在小小的舞台上,与观众近在咫尺。在德国,老锣本身有自己的经纪人,经纪人会给你推荐到各个音乐节,或者是每一座城市的固定音乐会,你就在各种各样的小型音乐会里演出,所谓小,有的时候观众只有20多人,多一点就50个人,最多就80人,那种环境是适合我们音乐的。

刚开始其实是老锣的独奏音乐会,德国的经纪人给他联系的。当时老锣的收入就是靠这个,他去弹琴,做一场一场的专场音乐会,要演90分钟。后来我唱,老锣弹琴,就两个人,没有别的乐器,也没有豪华的舞台。

在这之前,我没有(小场地演出)的经验。因为中国小型音乐会特别少,我(民歌)没有上小舞台的机会。而在西方,这种音乐会很普遍。过去西方的室内乐就是这种方式,现在欧洲没有贵州的概念了,但是这种小音乐会保持了下来,在每个城市、每个村镇都会经常举办小型音乐会。我们当时的收入就是靠这种小型音乐会。

摄影|修祎帆

但是慢慢的,我们就觉得这个舞台不够大,我们想进入更宽更大,更注重艺术的音乐环境里演出。不是说你唱得好不好,我们都请你,因为他们需要中国的特色。现在中国的民谣音乐节,不管你唱得好不好,反正我们现在需要节目,那么当时我们也是因为人家需要中国的音乐那我们就去。我就发现在世界音乐的环境里,并不是第一重视艺术,而是重视特色。

所以我们想进入更高雅的环境,高雅的意思是说更注重艺术性。当时在欧洲更注重艺术的环境就是音乐厅。但是当时进入音乐厅遇到最大的困难就是没有经纪人,因为德国的经纪人只能帮我们联系这种小小的音乐会,国外往上的话会有更高层的经纪人,再高层一些的经纪公司他们只管理古典音乐。

没有经纪公司愿意帮助我,因为他们觉得你是中国人,你就应该放在那个世界音乐的环境里。古典音乐厅里演的要不就是贝多芬莫扎特这种已经去世了的大师,要么就是那些音乐学院的教授,就没有我们的机会了。而别人觉得中国音乐没有什么了不起,他们不了解,所以他们听都没听你的音乐就把你排斥在外。所以那个时候到我们只能靠自己整理资料递资料,没有经纪人了,一切都自己联系。

我想说的是,如果有一个好的艺术经纪公司,他们把这些东西沟通好,就不再存在这些问题,经纪公司会去帮你找到合适的合作。但是我们非常辛苦,因为我们为了能够“上”到被人尊重的艺术环境,在欧洲遇到了挫折,发现欧洲上层的音乐环境没有给中国音乐空间。

2009年的时候,我们得到一个机会,因为2010年世博会在上海开,这对中国来说是一件大事。葡萄牙政府就邀请我们和他们的吉他大师合作,做一台节目放到上海世博会。老锣分别给葡萄牙的歌手和我还有吉他大师,写了一套的专场。然后又到了北京中山音乐厅演,到了深圳保利剧院演,又到了澳门的音乐厅演,就很受欢迎。

那一次是我2002年选择做新音乐以来,正儿八经专场走进中国的音乐厅。2010年是我和老锣非常重要的一年,这一年里的演出对我们的事业有着非常大的影响。

那时候我明白了,我们文化的根是中国音乐,我们做的新艺术音乐就一定要受到中国观众的认可。我们走出去了,我现在要走回来,得到中国广大观众认可的时候,我们才可以再走出去。因为我们不是靠外国多欣赏我,老锣说这个时代该过去了,中国人要热爱自己,这样才能代表中国。

摄影|邵希文

《忐忑》火了之后,团队在哪儿?

2010年10月回到北京,我本来准备从头开始,联系各种音乐厅做演出,然后卖票,跟他们分账。没想到那个时候《忐忑》火了。2010年1月我参加了国内的“北京新春音乐会”,那天电视台也录了节目,那么一个《忐忑》的视频就在网络上传播了,这一切都不是营销的,我没有花任何一分钱。这种成功完全是一种偶然。但是有互联网渠道,任何的偶然又有它的必然。

《忐忑》不火我们也会回来,但是这个预感是对的,说明我们的选择正好合拍。《忐忑》火了以后,对我们来说面对的下一个问题就是要寻找中国市场的经纪人。可是国内市场根本没有,有的都是电视台选秀节目建立的这种经纪公司,或者是台湾香港过来的唱片公司,基本上都是流行音乐。

这些公司要的不是改变中国的什么音乐艺术,它们要的就是快钱,就是流行明星赶紧包装赶紧赚钱,这样的经纪公司肯定愿意签我们,因为我们当时最火。但是我们一看那个条款都不对啊,我们要的是如何把中国音乐放到国际上受到尊重,我们要的是如何打开中国新音乐的门,做高级的、有技术和艺术水准的音乐,为了钱我不会回中国的。

摄影|修祎帆

我们在商业上很有名,但是我们并没有赚到跟我们一样有名的这个钱,因为我们发现在中国根本没有这个渠道。本来我在民族乐团已经走到了大奖赛,走到晚会环境这一步了,我不要了,我又去到德国从零开始,那边走八年以后,我走到一定阶段又不要了,我回国又重新开始。重新开始的时候,我突然发现没有人帮我们做经纪、做通道、做管理。这是我们一直到现在最大的困惑,从2010年我们回来到现在已经6年了,根本没有艺术音乐的职业经纪人。

我们还在寻找艺术经纪的时候,在路上也会遇到一个经纪人说,‘我要当你的经纪人’,然后骗你一些钱就走了,我们遇到了多少次骗子。我们后来就想说培养一个年轻的有想法的经纪人,可是当他觉得别人去求他的时候,马上就‘飘’了,没有职业训练过。你不知道你的工作专业性在哪,你以为别人来求你,你是经纪人你就飘飘欲仙了吗?你还有好多可学的地方,你根本不懂规矩。所以我们培养了好些年轻人,但一旦到经纪人的位置,也不行,一路走来就没遇到真正合适的人。

我们(龚琳娜和老锣)这部分是可以有商业价值的,但是谁会看到、谁会运营我们?我们也需要找到合适的团队,不是只为了钱。因为对我来说经纪人必须要有情怀,只为了钱他肯定就不能长久。所以我需要的人是既懂运营商业,但是也要尊重艺术。因为中国的声音太多了,不是一两种,是上千种不同的声音,我也需要我的投资商,拿钱让我来研发,我要去各个地方采风,我要去培养很多老师,我要有研发经费的,而到现在为止所有音乐研发是靠我自己的钱。

摄影|修祎帆

这个产业链哪里去了?我前一阶段处处碰壁。我们也有名对吧,融资应该不难吧?前一段我谈了无数的资本,包括像一些大型的企业集团老总我也谈过,最后他们都要统一的商业计划书,这也很正常对吧?你要告诉我我投了多少钱我这一年能赚上,人家还跟我分析,你看迷笛音乐节是怎么赚钱的,你看摩登天空的模式……

我想我又昏了,我说我不会做商业计划书,我只会跟你说我有这些资源,然后你找专业的人帮我做行不行?你看你是做财经(记者)的,你懂。可如果我什么都懂的话,我就没法做艺术了。因为如果我说这首歌我一定做来卖钱,我的歌就写不好了,但你是商业的人,你告诉我说你怎么帮我把这个歌找到这个人群?你怎么帮我把这个歌的故事讲给市场,对不对?

那段时间我又找了好多朋友,说:你帮我做个商业计划书,但他们毕竟不是做艺术的,又不能从我的作品里本身去找,他们只是找一些市场规律、大数据,一看那个模式好像还可以,可好像又不是针对我,我就遇到了困难。

我们的商业收入不足以去支撑我们的产出,因为我们是靠一场一场演出赚钱,这能有多少钱?你要养家你要养团队,我还想投入去培养人才。比如说老锣说他想把《屈原》的很多诗词写成中国一个大型的合唱作品。如果不写这些,不去把古诗词和中国文化挖掘出来,那我们的文化尖端没有作品,可不是就让西方音乐占据了吗?

因为西方人有大量的作品,我们的问题就在于没有作品,不是我们东西不好。所以老锣觉得这个尖端的金字塔尖他得做,可是他做这些不赚钱,所以就是说我们一定要有商业模式,比如说如果我们做教育培训,教育模式挣的钱来养他可以做那个不挣钱的事情……

老锣有时候就很伤心,他说我们德国柏林爱乐场场都卖满,也养不活柏林爱乐对不对?他们靠的是政府和企业家,宝马奔驰都会赞助,企业排着队赞助柏林爱乐但不会跟柏林爱乐要回报,人家要的回报就是面子。现在哪个大剧院不是大量的古典音乐,你花那么多钱请国外的古典音乐来,把他们当爷爷似的捧着,在你最好的舞台宣传他们的文化。而我们的音乐家想创新,而且老锣这样本身就是国际的一个作曲家,他在他们原来德国的世界音乐环境里他也是评委会主席,他也有他的地位,但是因为他做的是中国音乐,他在国外得不到地位,他在国内也得不到尊重。

摄影|邵希文

面对资本,我说肯定是流行乐比我这个音乐更赚钱,肯定是那些音乐节比我的音乐更赚钱,那我们还是要做尖端的艺术怎么办?我们去申请国家艺术基金行不行,我一看艺术基金的要求,完了,艺术基金给你限制,说你一年必须办多少场演出,一场补贴5-10万,可我办一场演出的成本就不止10万,这一年如果办40场,钱从哪儿来?所以这条路一看,又堵了。

马云也说了,我们缺的是美誉教育,那么既然是美誉教育,如果你纯粹想拿美誉教育来赚钱的话,它还是低俗。高雅的东西必须要养,所以说在这个环境里,我有时候觉得我和老锣行走起来,真的特别难。

因为我们不是商业里面的人,我们没走这个江湖,不给这些人去争,也不去做什么关系。当然,我觉得这些困难是一个非常好的训练,我和老锣的初心是希望给中国音乐一个春风。

我们不说整个产业链,至少我们自转的时候会吸引一帮真心做音乐也有才华的人。我们能不能给他提供更多的平台和机会?我们能不能让他们看到好好唱歌好好做艺术的人还是有希望的?他们可以有名也可以获得尊重,也可以有收入。你至少给他一个这个希望的时候,那么很多人就会相信他也可以坚持,否则只有他一个人的时候就会很累,但当他看到有人在坚持的时候他也会坚持下去。

我觉得中国音乐未来还是非常有希望的!我们很清楚现在每天国外的报纸都在报道中国,十年前不会的,现在中国是被全世界关注的,可如果中国没有自己的文化一定得不到真正的尊重。所以,第一,我认为世界对中国文化有要求和需求;第二、国家也意识到了这个问题,现在很多学校非常重视中小学生的古诗词教育,更回归中国文化。可能五年前没有人知道古琴是什么,而现在大家都开始追捧古琴了,茶文化在这个大环境里也开始有关注度了,这很重要。

不过我们看到随着这种需求的产生,很多忽悠的人就出来了,他自己没有什么东西,以为穿个袍就是汉服了,特别表面,当然这是发展的必然阶段。因为在这个鱼龙混杂的时候,上面也分不清什么是好的,资本也都涌过去了,老百姓也不知道谁好,所以那些会忽悠的、会搞关系的,马上融到钱的就占了特别大的空间,而真正踏踏实实在做事的人没时间去忽悠,也不会去忽悠。

这是眼前的一个问题,行业开始有机会了,可是这个产业链的各种问题也出来了,站在上面的是哪些人?还是老江湖。老江湖肯定有他的关系,懂商业,肯定懂商业计划书怎么写,那么大佬不懂音乐,他只能相信眼前看到的人,这是我们遇到的各种问题。前一段时间老锣参加产业里的论坛,也直言不讳,这里面没有个人的问题,在这个环境里,没有人指出来你对中国音乐发展做了些什么?你做的对个人利益也许是有用的,但对音乐行业的整体长远发展无用,你们到底做了哪些作品,这些年推出了哪些人才?都没有,大家就是在玩资金。

摄影|邵希文

谁能看到作曲家的重要?

现在民乐的环境很糟糕,原因是没有原创作品,大量的作曲家已经不会写中国音乐了,他们是西洋派出来的。西洋派出来了以后他们甚至还看不起中国音乐,而学院派基本都是这样。要看到眼下的问题,没有人为中国作品写东西。

你看前几年女子十二乐坊,在台上扭,穿的很少,都是假拉假弹,用点西方的爵士乐过来,把自己的旋律音乐拉一下,这算是好的中国音乐吗?她们曾经在日本很火,后面也没有作品,所以她们也很短命。因为你没有在内容上出发,你光靠夺人眼球那就很短,所以也发展不了。

我们看到现在的国人对自己的文化完全没有方向。为什么不久前大家在抓李安的一句话,说讲故事只是个幌子,大家都认为电影就是讲故事么对不对?但是李安告诉你讲故事只是一个幌子,电影是要让人看到你自己的心。我们现在只重视这个幌子,把这个幌子做的多耀眼,把钱都花在这个幌子上。

我们的音乐教育捧的全部是西洋音乐,演出市场捧的也全是西洋音乐,流行音乐也在向美国学习。好声音出来的歌手唱英文歌会觉得更高级吗,连像吉克隽逸本来是少数民族,她唱彝族歌唱得那么好,可是她要变成玛丽亚·凯莉或者碧昂斯,那我还听你干嘛?

现在国内的民乐也以西洋来作为理论基础,这不光是边缘化的问题,是变质化。我认为结合西方的东西没有错,就像老锣说,他用西洋的乐器来服务中国音乐,他非常明确,是服务。

但我觉得现在国内是倒过来的。现在国内是西洋的模式,最重要的我们给到所有观众听到的是“洋”的,我们拿点中国音乐来点缀,点缀是觉得有点特色,但是中国音乐仅仅是边缘化点缀物,去掉中国音乐是可以的。可是在我们的音乐里,你把中国乐器去掉后它就不可能存在了,因为其它的服务是“托”。

摄影|邵希文

表面上看起来音乐环境似乎很繁荣,但我觉得目前来看有水平的人是非常稀缺的。如果再没有这些真正在做内容的人,不被利益卷走的人,那中国音乐真的就没有希望了。现在的问题不是钱投多少,而是现在没有人踏踏实实的做事,没有人负责任。

中国我觉得现在非常根本的问题是缺乏对作品的保护、对作曲家的尊重!作曲的人特别重要,举个例子,一首《最炫民族风》,凤凰传奇可以唱一辈子对吧?一直都很赚钱,但是作曲的张超,贵州的,可能给了他一笔钱就没了(下文)了,他还要在西江那边开酒吧来赚钱,他写的《河塘月色》那么火,这些歌都不足以养活他,那他还愿意写吗?知识产权得不到保护,也没有人知道他张超是谁,人家只知道唱歌的人是谁。可是为什么人家欧洲都知道重视贝多芬、莫扎特呢,首先是作曲家莫扎特,其次才谁是指挥,谁是交响乐团对吧?

作曲也真的需要得到更多人尊重,你都忽视这些原创的人,你都没有给他好的回报,他们哪还能好好作曲?就像老锣经常说是我养他一样,《忐忑》这首歌那么火他都得不到版权费,如果不是我他就饿死了,但实际上,没有他的歌怎么能有我呢?

我这几年在娱乐环境里看到的现象,比如我的同行,你能不能每天练一个小时两个小时唱歌?哪个人不是早上都在睡觉,中午以后再起床?我看到的就是怪不得原来很有水平的人现在都唱不了,没有老,就是不用功,不练了,但还可以赚钱啊,还可以坐在那高高在上的当评委,要换我都害臊,什么新作品都没有出来,连演唱会一年都搞不了一个,我还在这当评委去说人家。

娱乐要有度,不管怎么样,你都不要改变自己的初心。我们现在面对电视节目就是,如果是跟音乐相关的内容我就做,如果可以赚钱,但要耗太多力量跟音乐也没有什么关系,那我们就可以回避。

如果说我个人,我更愿意住在森林里过一种自由自在的生活,不需要去做什么明星,因为对我来说每一次在舞台上唱好音乐的时候,那一分钟就是最幸福时候,而不是你拿到多少钱出名,被多少人追捧。你被人追捧是很危险的事情,因为你会丢掉自己,我们之所以能够愿意留在这,还要跟各种势力去抗争,是因为如果说我们这些人都不能在北京活下去,那整个市场就被那些忽悠的和短浅的事情占领了。

摄影|修祎帆

2010年的时候很多场合还是假唱,即便不假唱也是伴奏带,我要用的是乐队,没有人懂,你一首歌干嘛用乐队?有时候商演,没有麦克风,所以我赚的第一笔钱几十万元就买了乐队所有的麦克风。第一、我不依赖对方的硬件条件;第二、我培养调音师,传媒大学每年毕业那么多调音师,没有人会调民乐,他们没有机会练,所以我得重新培养调音师,经常我们在一个大舞台上演,人家流行乐放伴奏,我们就那几个民乐,你调不好你就死菜,第三、我还培养音乐家。

我希望能够把艺术教育和公益合为一体来做。就像我这次做音乐会,我做了艺术,但是我又把孩子们请来,跟他们一起上台唱了歌,那么公益同时也做了。我做“声音行动”的研发,我会做成商业的模式,比如说肯定会有各种各样的教育培训机构,或者是学校会用我的这个教学法去教,这都可以。

我每个星期一都在小区教这些老头老太太合唱团唱歌,但是我一个人做不了那么多事,我最重要的是要把这个“教学系统”弄出来,怎么教,然后老锣要把这些曲弄出来,就摆那。民间合唱团自然和声不会由我来做,民间合唱团是靠野生的,但是我认为儿童合唱团比较重要。因为只有孩子从小唱这个,中国音乐才能够传下去,所以我觉得要做这样的事情,必须研发出这样的一套能够推广的教学法,不能每一个培训中心就拿这个模式纯粹去赚钱了,我希望他们一定要做公益,这就是条件。我们也可以培养童声合唱团,然后培养出更多唱歌好的(流行)组合。

我觉得国家要支持这样的研发项目,教育培训的项目我可以自己来做,因为教育本来是可以盈利的。但是我认为国家最需要的是自己的代表作品----艺术类的作品。这么多学民乐的人,没有一支民乐乐团是高级的,就是因为你没有文化自信心啊!

为什么我从小就有自信心?就是因为文化——我会唱那些歌你不会,我一唱你就会觉得自己是发光的,那我可不就有自信了吗?所以我认为只有文化是给人带来真正的自信,而不是钱。

全世界的华人都没有自信心。这不是你从耶鲁读书出来就可以融入的,(很多人)不懂你的魅力其实来自于自身文化的独特性。我们家就是以中国文化为主的,我老公爱的是中国文化,我们家请人吃饭都是吃红烧肉,炒土豆丝,喝功夫茶,所有的邻居对我的文化都很有兴趣,所以我婆婆公公也以我为自豪,他们也喝功夫茶。

备注:文中五行乐队的商业经历由音乐财经编辑自龚琳娜《走自己的路》一书

评论