大家好,今天我们来说说装逼经济学。

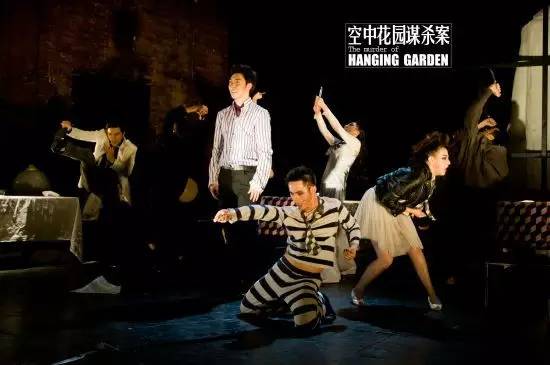

著名话剧导演孟京辉排在本周行业达人榜第四十八位。话剧本身由于其接近大众而又略显疏离的先天优势成为了装逼利器,其本身就代表了一批以装逼为主的社交行为的流行。

举个例子。我曾经约一个朋友一起看过一场他的话剧,开场前,朋友显得异常兴奋。开场后,他用手机拍了几张照片之后就用手机读起了刘同的《谁的青春不迷茫》,一种后悔带他来的心情涌上心头。看着台上不明觉厉的表演,我不禁陷入了梦乡。醒来时,剧还没结束,我斜眼看了朋友一眼,在回微信。剩下的时间也不够睡一觉了,于是我掏出手机看了一眼朋友圈,原来他无耻地在朋友圈晒了一则“特意来蜂巢剧场看孟京辉的话剧。很久没有看过这么令人触动的剧了。在繁杂的世事中,也就只有话剧能让自己沉静下来。”配图是开场前拍的票根和开场后的剧照。

还有一个著名的段子:说某人初入剧场,看的是孟京辉的《两只狗的生活意见》,演出中间有只狗突然跑上舞台。然后到演出结束后的互动环节,这个人将这只狗的出现解读出了各种意象、影射、暗喻明喻比喻,夸得天上有地下无,后来孟京辉说:那就是个意外。

开个玩笑啊,对于孟京辉两极分化的评价,有人是这么说的:刚接触话剧的人容易被他浮夸的舞台形式吸引,对他持正面评价;多看点话剧就明白他除了那些毫无意义的舞台形式就啥都不剩了,当然会给负面评价。对此,我并没有指摘的资格,唯一能说的是,可以装就是好的。

17世纪英国政治经济学家托马斯 霍布斯曾经有一句话揭示了人为什么喜欢在“装逼”这一件事上乐此不疲。他说“所有的人类都具有一种普遍倾向,一种持续不断、永不停息、前赴后继、致死方休的权力欲望。”而人类在“装逼”这件事上最明显的体现就是,能够在最大限度上保持其特立独行,并且通过使用一些尽量“小圈子”的东西维护自己的权威,比如我们上边提到的话剧。

魏武挥曾经说,两种内容是社交中上好的选项:谈资,以及,装逼。

听闻此言,犹如醍醐灌顶,再拿这句话去套一些现在比较火的非实用性的互联网创业项目,几乎全中。晓松奇谈和罗辑思维的不正好切中了以上两点?以某薯片生产商为首的一些企业整天说着一些什么“生态化反”“递弱代偿”“开放闭环”“六西格玛”等,不也有那么点营造不明觉厉的赶脚吗?微信自不必言,几乎所有人都在朋友圈编织着一个梦幻的自己,放到现实生活中,你又见过几个看演唱会和话剧不刷屏的人?

一场话剧,没看懂不要紧,可以这么说:都市剧就是自己有触动,古代故事就是惊呆了壮阔,喜剧就是笑中有泪,悲剧就是直指人心,实在看不懂就是思绪万千需要时间沉淀消化。反正跟你看了同一场的鲜有认识你的,即便是带朋友去的,你只要够理直气壮,你朋友一定会怀疑自己的。

在日渐壮大的装逼大军中,自欺以欺人是惯常的作战手段,欺人而自欺是最高境界,这时候装逼便超越了萨特所说的“摇摆于真诚和犬儒主义的两难”阶段,真的发展成“不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与”,那便是装逼对人类思想进步的巨大贡献。或许,我们可以称装逼为一种人类对幸福的异化追求。

人类对幸福的追求在七十年前就已经被马斯洛先生道尽,在他的需求层次理论中,由低到高的追求或者需求大致是生理、安全、情感/归属、尊重、自我实现。前些年高喊的“屌丝经济”、“得屌丝者得天下”属于前两者,比如早期的某陌;高级一些的会讲到一些“屌丝狂欢”的归属感,比如某米。随着社会阶层的悄然变化,主流消费习惯也和前些年有了不同,情感/归属、尊重这两个维度上的突破便成了今后各家企业拼命的方向。说白了,屌丝经济已经行将就木,接下来是装逼经济大显神通的日子。

从这个现象来看,或许那句话还不无道理:“装逼是人类进步的阶梯。”

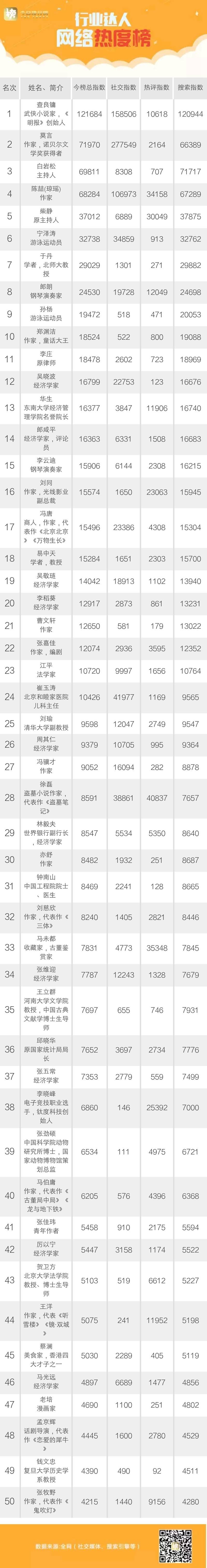

本榜单根据7月7日至7月13日全网数据统计生成。其中社交指数根据关键词在社交媒体上的热度得出;热评指数根据关键词在全网的点评、互动热度得出;搜索指数根据关键词在搜索引擎上的热度得出;今榜总指数根据关键词在社交、热评、搜索等三项指数加权综合得出。本榜单由今日排行榜研究院提供。

评论