文 | 你好天府 小池

近些年,博物馆正在经历“藏品为中心”到“观众为中心”的转变,它不再是人们心目中高不可攀的殿堂,而是以“亲民”的姿态走入每一个人的生活。

今年,“5·18国际博物馆日”的主题为“博物馆的力量”(The Powerof Museums),旨在强调博物馆拥有影响人类世界的巨大潜力和影响力,呼吁各界共同建设更美好的未来。

的确,博物馆有能力改变我们的世界。在成都这座“天地为馆,万物为藏”的城市中,博物馆正在成为美好的风景,虽然这里不是每一座博物馆都气势恢宏,所谓博物馆或许是街头一间平凡的小房子、商场一处不起眼的小角落,但认真玩耍的成都人乐于走进博物馆,不仅仅是看展,也可以是社交、休息……去博物馆似乎逐渐成为一些人的生活习惯。

2021年的成都政府工作报告中提到,2021年成都博物馆数量位居全国第2位。数据显示,成都目前已有160家博物馆,其中国有博物馆50家、非国有博物馆110家,博物馆总数全国第二、非国有博物馆数量和质量全国第一,俨然就是一座“博物馆之城”。

去年11月,一座文化聚落携一场文化盛典,再度丰富了成都生活美学。

这场名为“超融体——2021成都双年展”的国际大型艺术展览,堪称近两年全球范围内规模最大、学术性最高的艺术双年展之一,并且让举办地成都市天府美术馆、成都市当代艺术馆成为当红打卡地。

此前有媒体报道,“超融体——2021成都双年展”自2021年11月6日开展以来,观展人次已突破60万,重复观展观众规模持续扩大,平均观展时长超过3小时。

海内外272位艺术家参与、覆盖全球35个国家与地区、8个主题展板块、506件艺术展品……这场艺术盛宴点燃了成都人对当代艺术的热情,在微博、抖音、小红书等社交媒体平台,2021成都双年展相关话题均具有超百万的热度。

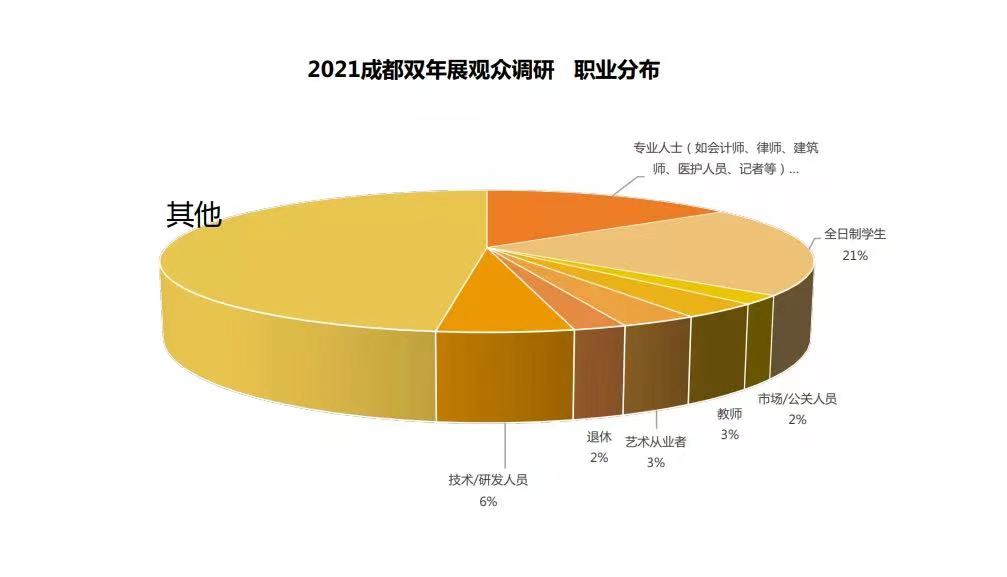

成都市美术馆发布的2021成都双年展观众调研显示,观众涵盖了不同领域的人群,而前来观展的艺术从业者仅占总人数的3%。可见,受众并未局限在小范围中,而是实现了“艺术为人人”。

当代艺术双年展机制始于1895年的威尼斯,作为全球最具影响力的国际大型美术展览形式,是展现举办城市及其所在国家的艺术创新发展成果、构建国际艺术交流平台的文化盛事。同时,也是一座城市经济社会发展、文化艺术繁荣、现代化建设和国际化水平的综合体现。

成都作为西南地区重要的文化中心,有着浓厚的艺术历史底蕴和基础。本届双年展定位为“后疫情时代规模最大、学术性最高的艺术双年展之一”,再度展现出成都不仅汇聚着汹涌的文化力量,也能自如地将艺术还原给生活、归于自然。

事实上,除了“超融体——2021成都双年展”,在成都随时随地都可以看到大大小小的各样展览。

成都市博物馆举办的“云想衣裳——丝绸之路服饰文化特展”,展出了来自全国20余家文博机构的186件/组精美文物,亦收获了极高的关注度。

此外,还有诸多奢侈品牌的展览也在不断登录成都。近日,结合了川蜀韵味的卡地亚猎豹主题限时体验空间,通过多种感官互动体验将卡地亚的标志形象猎豹的诞生、演进和创新一一呈现,同样吸引到很多观众。

可以看出,无论是气势恢宏的大型博物馆,还是街头“小而美”的博物馆,似乎都有着奇妙的魔力,人们愿意在茶余饭后通过观展让身心在艺术带来的鲜活气息中得到别具意趣的休憩。

“看展的意义不仅仅是丰富业余生活,更是通过这些文化艺术作品,以更美好的视角去看世界另外的样子。也希望孩子能够在不同的展览中认识美、欣赏美。”周末带着孩子去成都博物馆看展的高女士如是说。

如今,在成都,去博物馆看展已经成为市民喜欢的生活方式之一。这种现象的形成,既说明成都文博创意产业蓬勃发展,也彰显了成都深厚文化底蕴的吸引力。观众之所以会来参观博物馆展览,并不仅是为了知识的获取,还是因为博物馆对物的独特传播方式,以及在物与现象交织的时空下自由穿梭的体验感。

数据显示,截至2020年底,全国已备案的博物馆超过5788家,全年接待观众5.4亿人次;其中,四川拥有292座博物馆,全年接待观众6000万人次以上,而过半数的博物馆坐落在成都,110家非国有博物馆的数量和质量均位列全国城市第一。

2020年12月,中国博物馆协会发布“第四批全国博物馆定级评估”名单,核定74家博物馆为国家一级博物馆。成都有两家博物馆入选,分别为成都博物馆、四川省建川博物馆。而在2020年10月1日,成都博物馆迎来了第1000万位观众,从此进入“千万时代”。

美国博物馆联盟(AAM)于2018年2月13日发布了两份开创性报告,报告显示,博物馆对美国经济的贡献远超预期,公众对博物馆的支持超越了政治背景和地理位置的限制。

其中一份报告——《作为经济引擎的博物馆》(Museumsas Economic Engines)表明:在美国境内,博物馆带动扶持了726,000个工作岗位,直接雇佣了372,100人次,是职业体育产业的两倍不止。

美国的博物馆,已成为支持公众就业、为当地社区创收的重要经济引擎。放眼国内,博物馆及其他文创产业也正在为更多城市的经济活力赋能。

正在积极建设“博物馆之城”的北京,截至2020年底正式备案的博物馆总数197家。其中,大众最为耳熟能详的故宫博物院在国内、国际均具有强大的影响力,一场雪、一只猫,都可以让故宫博物院频频出圈。

建成于明成祖永乐十八年(1420年)的故宫,已有600余年历史。近些年,历史厚重的故宫“放下身段”主动做出一些改变,用年轻人接受的方式讲述故宫故事。

结合线下观众不同季节的观展需求,故宫博物院官微会制作春季赏花、夏季避暑、秋季赏树、冬季赏雪等“季节限定”游览指南;首创“奉旨睡觉”、“如朕亲临”等系列文创产品,造就了一系列文化现象。

2021年12月1日,2022年故宫博物院年票开售,共推出5万张年票,分全价300元、半价150元两种,每年限用10次。由于短时间内购买年票观众数量过多,超出销售系统的承载能力,系统出现技术故障,也再度展现出故宫对大众的强吸引力。

而在“博物馆第二城”成都,鲜活的数据即能直观地展现出人们对于博物馆的热情。日前,成都市文广旅局发布消息称,今年“五一”假期,成都共接待游客1360.55万人次,实现旅游总收入82.80亿元。其中,走进博物馆、图书馆成为众多市民游客的假期出游新选项,在假期第三天,成都博物馆假期参观名额便全部预约一空。

作为“强省会”和“新一线”的西南大都市,成都拥有肥沃的当代艺术土壤,历史底蕴的承继与当代人文的包容,让成都掌握中国艺术城市的话语权,完全有实力成为继北京和上海之后的艺术“第三城”。

成都市第十三次党代会报告中提出:“传承巴蜀文明,发展天府文化,努力建设世界文化名城。”

从2017年至2021年,成都文创产业增加值由633.6亿元增至2073.84亿元,是全市增长最快的产业;GDP占比从5.2%提升至10.4%,已成为名副其实的支柱产业。

《成都市“十四五”世界文创名城建设规划》明确提出,到2025年四川成都文创产业增加值迈上3000亿元台阶,占全市GDP比重超过12%。相关数据显示,2021年,成都全市文创产业增加值实现2073.84亿元,首次突破2000亿元大关,占全市GDP的10.4%。

可以看出,文化创意在改变成都人生活方式的同时,也让城市迸发出前所未有的生机与活力。

四川盆地群山高耸,域内河川纵横,土壤肥沃,是地理上罕见“聚宝盆”。成都平原是“聚宝盆”的底部,可谓传说中的人间乐土,多种艺术形式在此碰撞、交融,构建出成都这座天然的博物馆,也希望未来有更多前沿艺术的发展方向以及艺术与生活的多元链接,推动成都艺术的前瞻性和国际化发展。

来源:你好天府

原标题:在博物馆“第二城”看展的人们

评论