作者:钱丛桢

这几天,《摇滚藏獒》“低开高走”的票房逆袭被质疑“票房注水”,而7月初,《所以……和黑粉结婚了》被粉丝发现票房遭黑手“偷窃”,7月份短短十天内,电影市场就发生两起票房丑闻。自年初《叶问3》票房造假门曝光以来,中国电影市场上演的一幕幕票房造假戏码的剧情精彩程度比银幕上的电影更吸引人。

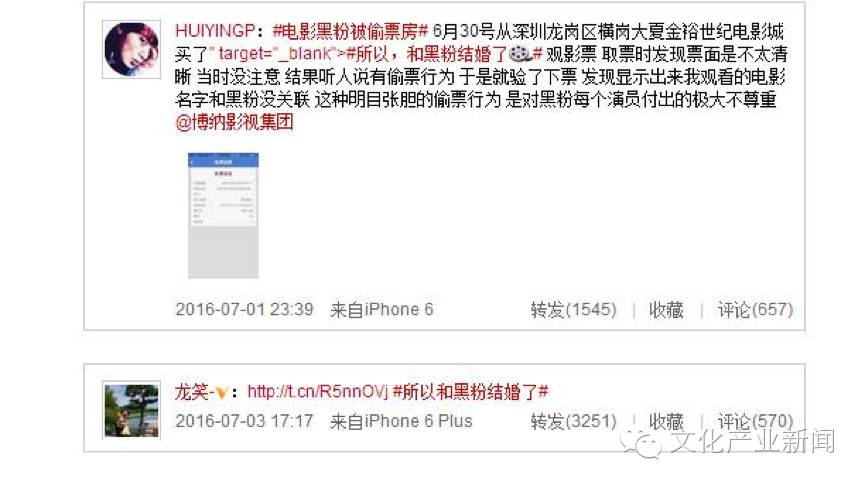

7月初,中韩合拍电影《所以……与黑粉结婚了》(下称《黑粉》)一上映,就有微博和天涯等网络平台的EXO成员朴灿烈的粉丝反馈,很多人在不同电影院疑似拿到假票、手写票、错名票、其他电影票,《黑粉》遭遇黑手,被偷票房。经过几天时间的发酵,发行方博纳影业的刘歌发布公开信,强烈抨击“不敬的影院”,指明一旦查实这些黑影院“偷票房”,将采取在未来重要档期内不采取供给博纳系电影秘钥的反制措施,从而将近年来屡禁不止的“黑票房”现象再度抛掷到聚光灯下。随后上映的《摇滚藏獒》在深陷“封杀门”后被媒体曝出靠票房注水突围。

细细盘算,“票房造假”这种事,二三十年来早就有之,计划经济时代电影院逮着票房好的电影使劲的薅羊毛是为了发工资和奖金,到如今移动互联网时代,电影院早就加盟院线了,怎么还要这么LOW的作呢?

1、到底哪些贼对票房伸黑手?

票房相关利益方包括出品方、发行方和院线。三者分工不言而喻,出品方担任着电影生产源头的角色,发行方更像是中间渠道,负责电影拷贝、档期安排、和另一方院线谈判签合同等发行工作,链条终端便是院线,而影院具体的电影排片和流程,则由排片经理负责。

据业内人士介绍,一部电影的票房按照惯例要上交5%的电影事业发展专项基金和3.3%的税,剩余分配由片方与院线按照43:57的比例分成。

由此看来,三方确实已经拥有明确的分账比例规则,但商业总是逃不过一个利字,偷票房正是产生于这三方强烈的趋利心理。

1院线的野心:独吞票房

院线为了获取自身利益,采取各种手段压缩实际票房,被雪藏的起来的隐形票房,则可由影院独享,而无须和片方分账。

说到压缩电影实际票房的手段,院线可谓煞费苦心。较为初级的做法包括手写票、无票入场、废票入场。这些类型的电影票均不会计入电影的实际票房中,但是院线却实实在在地收了观众的电影票钱。这种独吞票房的简单做法一直备受院线青睐,但可惜的是,危险系数却很高,因为片方实地的审查监督并不容易躲避。

伴随着片方的监督的加强,院线的做法也在不断“创新”,出现了“捆绑套餐”的套路。例如,假设院线和片方商定的最低售卖票价为30元,在这一前提下,如果院线的单张电影票价是40元,那么这40元就必须和片方分成;但如果将电影票+爆米花+饮料进行组合捆绑式销售,并将价格提高到50元,其中20元被算作是爆米花+饮料的价格,剩余30元(已经达到最低售卖票价)为电影票价格,那么院线只需要将这30元同片方分成,而爆米花+饮料的20元便可纳入影院个人收入。

院线的作为远不止于捆绑套餐,院线记账、报账双系统可谓是又一次偷票房的策略升级。院线的报账系统是与国家票房监控系统联网的,这也是大众和片方获知电影票房信息的主要来源。而另一套票房系统即记账系统则是由影院私自开发设置的,这套系统的强大之处在于同样可以出机打影票,但票房却被影院自己全部私吞了。

《黑粉》的观众在不同电影院疑似拿到假票、手写票、错名票、其他电影票,就是疑似院线方利益熏心,准备独吞票房的一个鲜活案例。

2片方+院线:有钱一起“赚”

在院线各种偷票房策略面前,片方好像成了被院线蓄意谋害的单纯小绵羊,但事情永远没有这么简单,某一部电影片方与影院合体偷取另一同档期电影票房的现象才是屡见不鲜。

的确,合作意味着双赢!假如有两部同档期上映的高人气电影A和低人气电影B,A电影答应给院线10%的票房收入,而B则愿意奉献20%的票房收入,院线无疑更倾向于B电影,因为分成更高。为了吸引更多观看B电影的观众,院线的基本做法是提高A电影的票价,同时降低B电影的票价。

但若此举不成,院线则会选择偷梁换柱的巧妙方法,和B电影片方合作,偷取A电影的票房。具体做法便是和观众约定,以B电影的低价卖给观众B电影的电影票,但播放的却是观众想看的A电影。

这样一来,观众花低价看到了自己喜欢的电影,影院得到高额分成,B电影片方有了光鲜的票房成绩,而A电影片方则总觉得哪里不对.......

除了偷梁换柱、转移腾挪,更多的是变相的偷票房。片方也想出了增加排片量就返点和包场刷票等一系列做法引诱趋利院线与其合作。如此以来,势必挤压其他电影的排片空间,造成了严重的不平等竞争。

在中国电影市场,这种“变相”偷票房的事情反而屡见不鲜。此次《摇滚藏獒》就被媒体挖出片方以高价票补利诱院线做出虚假排片量、虚假上座率。而2015年上映的电影《捉妖记》在电影播映的后阶段,出现了上座率100%的放映室,15分钟一个场次的情况,使舆论对片方包幽灵场这一猜测甚嚣尘上。

2、为何要做贼?

电影票房造假为何层出不穷呢?世上没有主动做亏损买卖的商人,票房造假的最终目的都是为了赚钱。

1资本游戏借壳电影

随着中国电影市场近年来快速发展,电影成为被资本热钱追逐的对象。例如今年四月份上映的引爆票房造假舆论风暴的《叶问3》就是典型的受资本操纵的案例,业内人士指出,《叶问3》买票房的行为并非为了保底票房,而是为了达到10亿元这个数值从而让公司旗下的金融产品获益,被诟病的票房丑闻正是资本运作链中的一环。

在《叶问3》的发行链条上,不仅有两家上市公司,还有1家担保公司和多家P2P公司。《叶问3》的主要投资方——快鹿投资集团以2亿的价格,购得了《叶问3》的投资、发行权,然后通过对外发售保底基金,将票房收益全部转让给分别在A股和港股上市的两家公司,A股的神开股份和港股的十方控股,而这两家公司背后的控股股东,其实就是快鹿集团。在《叶问3》上映前后,两家公司曾以保底发行的名义对外公告投入了总计1.6亿的资金,保底目标为10亿元。

按照业内人士分析,快鹿打的算盘是,高票房能刺激股价。上海快鹿此前已通过不同的公司、平台或是产品从用户和投资者那里募集资金,不管是民间借贷的P2P、众筹,还是二级市场里的上市公司,上海快鹿的目标毫无疑问就是10亿票房,如果达不到,这一击鼓传花的游戏可能会戛然而止。

2电影参与者的暧昧

此前电影市场没有这两年火爆,不少电影,特别是国产电影的关注度并不高,一些非常有品质的电影,也不被一般观众所了解。因此,为了获得足够高的关注度,并吸引观众走进影院,制片方、发行方和影院三方,往往会相互配合,夸大电影票房。

影片的制作方和发行方在电影上映后,一般都会自掏腰购买相当多场次的电影票。这样做首先能获得很高的票房基数,在对外首次公布票房时能拿出漂亮的成绩,并且凭借宣传和较高的票房数字来吸引一部分观众,制片方和发行方通过“买票房”往往可以获得所花费用十倍的票房。;其次,通过主动购买票房,还能在有限的院线资源中尽量抢占排片,能挤压同档期上映的其他电影排片场次;更为重要的是,发行方往往希望能够成为一线的发行公司,为了长远利益,也会配合制片方一起做高票房。

也正是由于电影产业的各个参与方之间这种受利益驱使的暧昧态度,纵容和助长了电影票房造假的风气。

3、电影票房如何“治水”?

1广电的大招

今年1月份,有相关机构曝出,2015年,中国电影市场就有45亿票房被偷,占到全年票房的10%,面对这一严峻情况,广电总局开展了“百日电影市场专项治理活动”,重拳出击影院“偷漏瞒报”等市场乱象。“百日电影市场专项治理活动”自1月20日开始,集中整治偷漏瞒报、影片盗录盗放等市场问题。被查处的影院将被没收非法所得、罚款、停片、停业整顿、减免电影专资补贴和奖励,情节特别严重的将被吊销许可证。

在此次出台的整治措施中,各个院线所属影院,不管是直营影院还是加盟影院,如果有违法违规行为发生,院线方都将承担重要连带责任。同时为了打击双系统偷票房,广电总局加强了对票务系统的监管,同时约谈了电商平台,要求电商所售任何形式的电子票必须兑换为符合要求的电影票,必须与影院计算机售票系统联结,如实结算,以杜绝偷漏瞒报票房。

而今年顶风作案的《叶问3》发行方大银幕公司暂停发行业务一个月;全国73家涉事影院将被通报批评;三家电商被严重警告。一定程度上给其他有贼心的参与者敲响了警钟。

2加强衍生品开发,减轻票房依赖症

电影票房造假的一大根源就在于,中国电影市场长期以来过度依赖票房成绩的畸形发展,正是由于电影收入基本全靠票房分账等现实因素,促使院线等各方都在票房早上动歪心思。

目前中国电影产业发展过分依赖票房,票房收入在影视行业收入中的占比达80%以上。而在电影工业高度发达的美国,一部影片的票房收入大概只占其总收入的30%,其它70%来源于影片的音像版权、网络版权及周边产品(如相关玩具和游戏的开发)收入。但是在中国这种票房收入占比高达80%的情况下,一部影片成本的回收绝大部分都靠票房,这让投资电影的风险剧增,一旦票房失败就意味着血本无归。

一方面,电影制作者要加强衍生产品的开发,另一方面,院线也要转变观念,改变单纯依靠票房收入的盈利模式,多元发展。在电影盈利模式多元化的条件下,票房造假势必会减少很多。

部分资料来源:钛媒体、时光网、北京日报

评论