你可知道,在中国市场“收割”近15亿票房的《魔兽》大电影,最后却以“亏损”收场?

自《魔兽》上映以来,一直话题不断。虽然在美国本土“不被待见”,但在中国却引爆观看热潮。不过尽管如此,结局依然让人忧伤:即使把全球票房加起来,这部电影的收益仍然无法与所有投入持平——换而言之,《魔兽》电影最终处于亏损状态。

中国这个“救世主”,也无法将扭转乾坤

可以说,一部《魔兽》完美诠释了“情怀”二字。自6月8日在中国上映后,共有4000万魔兽世界玩家涌入影院,一睹这部充满了回忆的游戏改编大作。

与在美国市场凄惨景象不一样的是,自带粉丝数亿人的《魔兽》,让中国粉丝为了情怀,乖乖地奉献了2.21亿美元(14.7亿人民币)的票房,超过了总票房的一半。据统计,《魔兽》电影全球总票房达到了4.3亿美元(28.7亿人民币),其中89%的票房来自海外市场,而美国本土的票房仅有4660万美元(3.1亿人民币)。

然而,即便中国的观众这么努力,这部电影还是亏了。根据《好莱坞报道者》的估计,这部花了1.6亿美元(10亿人民币)拍摄的电影,要取得4.5亿美元以上的票房才能回本。在不计算中国市场衍生品、数字电影版权等其他收入的情况下,他们估计这部电影会亏损3000~4000万美元;不过,由于中国数字版权电影版权卖出了2400万美元的高价,所以这个亏损会相对缩小:根据知情人士透露,这部电影最终亏损了大约1500万美元(约1亿人民币)。

这一事实也驳斥了此前“中国市场能让《魔兽》电影“扭亏为盈”的说法。

亏损1亿,也挡不住拍续集的步伐

相比起电影制作费用,1500 万美元显得有些微不足道,但不管怎样,亏损已成事实。导演邓肯 琼斯(Duncan Jones)曾在去年电影制作尾声透露,他已经有了三部的电影构思。“如果这部电影获得成功,我非常肯定 Chris Metzen和我已经想好了三部电影都应该讲什么。”Chirs Metzen 是暴雪的故事和系列总监。

目前来看,考虑到1500 万美元的亏损和北美影评网站下的差评,《魔兽》估计不能算是一个很大的成功。

不过,这并不意味着电影续集将“流产”。实际上,《魔兽》电影的官方微博称“这仅仅是一个开始。”未来的魔兽电影续集,可能变成一个只针对票房还不错的非北美市场发行的电影,尤其是中国。MKM Partners 的分析师埃里克 韩德尔(Eric Handler) 说:“这部电影如果拍续集的话,最好只对中国观众放映。这部电影在法国和德国等游戏比较流行的市场表现还行,但是真正拯救它的是中国市场。”

传奇影业有理由这么做。《魔兽》电影的票房它们能够获得其中的25%,而在被万达收购之后,它在中国电影市场上的票房分成可提升到 43%。

事实上,影片亏损继续上续集早有先例,传奇影业的《环太平洋》(Pacific Rim)就是个好例子。当然,《环太平洋》的续集计划并不能完全让《魔兽》电影高枕无忧。在这样一种消极的口碑环境下,想要再拍《魔兽》电影续集,无疑是件很有挑战的事。最重要的是,中国这块市场积蓄了十多年的情怀已经得到一次大宣泄,同样的事情再来一遍的可能性并不高。

对此,埃里克 韩德尔(Eric Handler)对《魔兽》系列的存续同样表示了怀疑;而另一匿名分析师则表示《魔兽》续集很可能已经在计划中,但它的预算极有可能被削减。

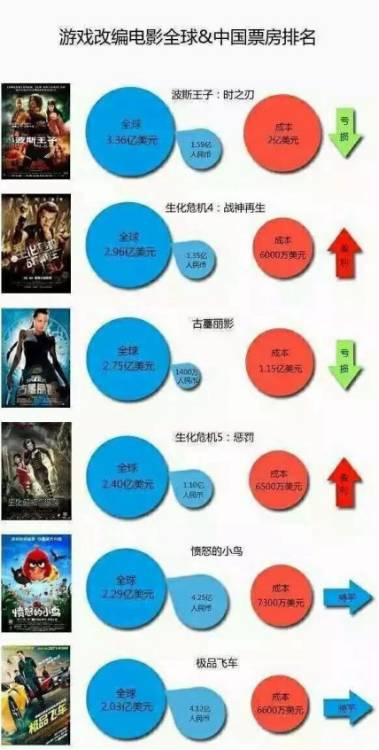

不过,如果抛开《魔兽》电影亏损的事实来看,这部作品在游戏改编电影中的总票房高居榜首,紧随其后的是3.36亿美元的《波斯王子:时之沙》电影和3.27亿美元的《愤怒的小鸟》。而今年年末上映的《刺客信条》电影能否打破这一记录,大家不妨拭目以待!

游戏改电影,为什么总难逃亏损厄运?

游戏改编成电影,十有八九会亏损。多年来,这就像一个诅咒般存在!

纵观游戏改编电影的历史,成功者寥寥,1993-2014年的22年间,共有33部游戏改编的电影,票房超过投资成本或不亏损的仅有10部。甚至有因电影改编不成功,险些丧失游戏的IP效应。

1993年,风靡世界的热门游戏《超级玛丽》被改编为电影《超级马里奥兄弟》,可以被算作是游戏改编电影的鼻祖。不过相比于游戏在玩家心目中的地位,电影上映3周后仅收获2100万美元的票房,不及4800万美元投资成本的一半。

事实上,游戏改编电影是好莱坞的常用套路之一,《街头霸王》(1994)、《古墓丽影》(2001)、《最终幻想》(2001)、《生化危机》(2002)、《静寂岭》(2006)、《波斯王子:时之刃》(2010)、《愤怒的小鸟》(2016)等电影均取材于同名游戏。上述影片的票房有高有低,口碑有褒有贬,但整体来看,拥有知名品牌和庞大粉丝的游戏改编电影很难在影史上获得巨大成功,甚至大多难逃亏损的厄运。这是为什么?

好玩的游戏,不一定好看

观察各类热门游戏榜单不难发现,其实只有少数游戏具备改编为电影的可能,很多益智类、竞技类游戏并不适合搬上大银幕,已经出现的游戏电影多数出自背景宏大、人物众多、情节复杂的角色扮演类游戏。

游戏改编电影需要面对的障碍很多,例如情节的一致性和突破性、风格的延续性和差异感、人物的假定性和真实性,既要避免像高度还原游戏的《最终幻想》给观众带来的“看别人打游戏”的无聊感,也要避免像《愤怒的小鸟》那样简单套用游戏的形象符号,剧情与游戏毫无关联的违和感。

情怀之外,粉丝缺乏代入感

游戏与电影结合,为了电影剧情需要,往往要阉割游戏人物形象,造成还原度低,这也成为许多媒体诟病的地方,而粉丝因为情怀等因素,观看电影后找不到游戏的代入感,也会对电影的评分造成影响。

游戏和电影调动的是不同的思维,人们通过游戏和电影获取愉悦的方式是截然不同的。对于《魔兽世界》的玩家来说,跑地图、做任务、与其他玩家社交、感受自身的成长才是这款游戏的魅力所在,而这些事情显然是电影无法做到的。在从游戏到电影的转换过程中,编剧限制了玩家的探索,摄影机替代了手中的鼠标,演员充当了游戏的主角,实际上是用第三人称取代了原先的第一人称,用一种规定性取消了可能性,将玩家的主体性剥夺了。游戏改编电影的难度,正如从一道开放性命题中强制选择一项最优解,并不是那么容易讨好。

剧情薄弱,难打破的魔咒

上世纪90年代以来,游戏拍成的电影作品已经累积了不少,其中不乏《生化危机》《古墓丽影》这样在全球范围内都有知名度的作品,只是相比于忽高忽低的票房,单薄剧情和无脑打斗一直是人们对游戏IP改编电影的固有印象,至今没有电影能够打破这个魔咒。曾几何时,漫画改编电影和游戏改编电影一样是刺激而无脑的代名词,而如今漫画改编电影已经走出了自己的风格和道路,跻身超级大片,吸引主流市场。而游戏改编电影还在B级片的魔咒中难以突围,这和剧情的薄弱是分不开的。

客观地讲,《魔兽》是一部出色的商业电影。导演邓肯·琼斯十分尽力地在影片中讲述一个完整的故事、塑造众多鲜活的人物,给游戏改编电影带来了一些新经验。只是,包括它在内的一系列游戏改编电影给了我们一些提醒:“IP电影”“粉丝电影”“泛娱乐化”等热词并不能自然地让一部电影获得成功,IP改编在媒介融合、产业融合和文化融合方面有相当的积极意义,但一部影片的成功只能依靠影片本身,只能遵从电影本身的规律,而不能完全依赖于别的形态。让热门IP实现其电影意义,还需符合电影规律的“解码”和艰难的再创作。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载!

评论