5月28日,中国共产党山东省第十二次代表大会隆重开幕。

其中,省党代会报告提出了新时代社会主义现代化强省建设重点任务,首要的便是加快推动科技自立自强,构筑高能级创新平台,提高科技创新效能,引育一流创新人才,争当国家高水平科技自立自强排头兵。

今日的滨州,正推进“双型”城市建设,通过产教融合“聚智”、实业创新“聚势”,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,取得了经济发展实现“新跨越”、实业转型提升“新层级”、企业创新释放“新活力”的明显成效。

聚焦产业兴市,推动规上工业营收破万亿

工业兴,城市兴。

规模以上工业实现营业收入,能够很好体现地区的工业实力。截至2021年末,山东工业十强城市依次为青岛(11384.5亿元)、潍坊(10929.1亿元)、滨州(9090.3亿元)、烟台(9005.1亿元)。

滨州成功跻身前三行列。之所以领跑全省,正是因为拥有一大批制造业企业,夯实了滨州实体经济发展的基础,把“工业立市”演绎的滨州淋漓尽致。

2021年,滨州全市规模以上工业增加值(1349家规上企业)同比增长9.3%,保持平稳增长态势。2021年,年营业收入超过50亿元的企业达到43家,比2017年增加16家。滨州之所以领跑全省,正是因为拥有一大批制造业企业,夯实了滨州实体经济发展的基础,把“工业立市”演绎的淋漓尽致。

面对即将跨入万亿俱乐部的关键节点,工业是做大做强做优经济总量的主引擎,加快建设工业强市,是巩固提升工业经济基础支撑地位的迫切需要,也是赢得城市竞争优势的关键所在。

对于滨州而言,“龙头效应”正加速凸显。据滨州统计,目前滨州有37项产品2021年产量或市场占有率位列全球或全国第1位,其中,4项产品产量或市场占有率位列全球第1位。据初步调查,目前滨州有37项产品2021年产量或市场占有率位列全球或全国第1位。其中,4项产品产量或市场占有率位列全球第1位!

从行业分布看,这37项产品主要分布于七大产业。其中,铝产业有3项,化工产业有12项,纺织产业有2项,粮食及粮食食品加工产业有4项,畜牧水产产业有3项,机械加工制造产业有9项,医养健康产业有1项。

而这些产业大多数分布于滨州五大千亿级产业集群(高端铝产业、新型化工、粮食加工、家纺纺织、畜牧水产)。此外在机械加工制造产业和医养健康产业方面,也展现出滨州新材料、新能源和医养健康等新兴产业正茁壮成长。

此外,这些全球第一、全国第一的“龙头企业”不仅可以成为工业振兴带来明显的示范作用,而且可以形成明显的产业聚合作用和成为招商引资的示范作用。

2022年,滨州市工信系统也正加快构建现代产业体系,推动规上工业营收破万亿,全力建设先进制造业强市。

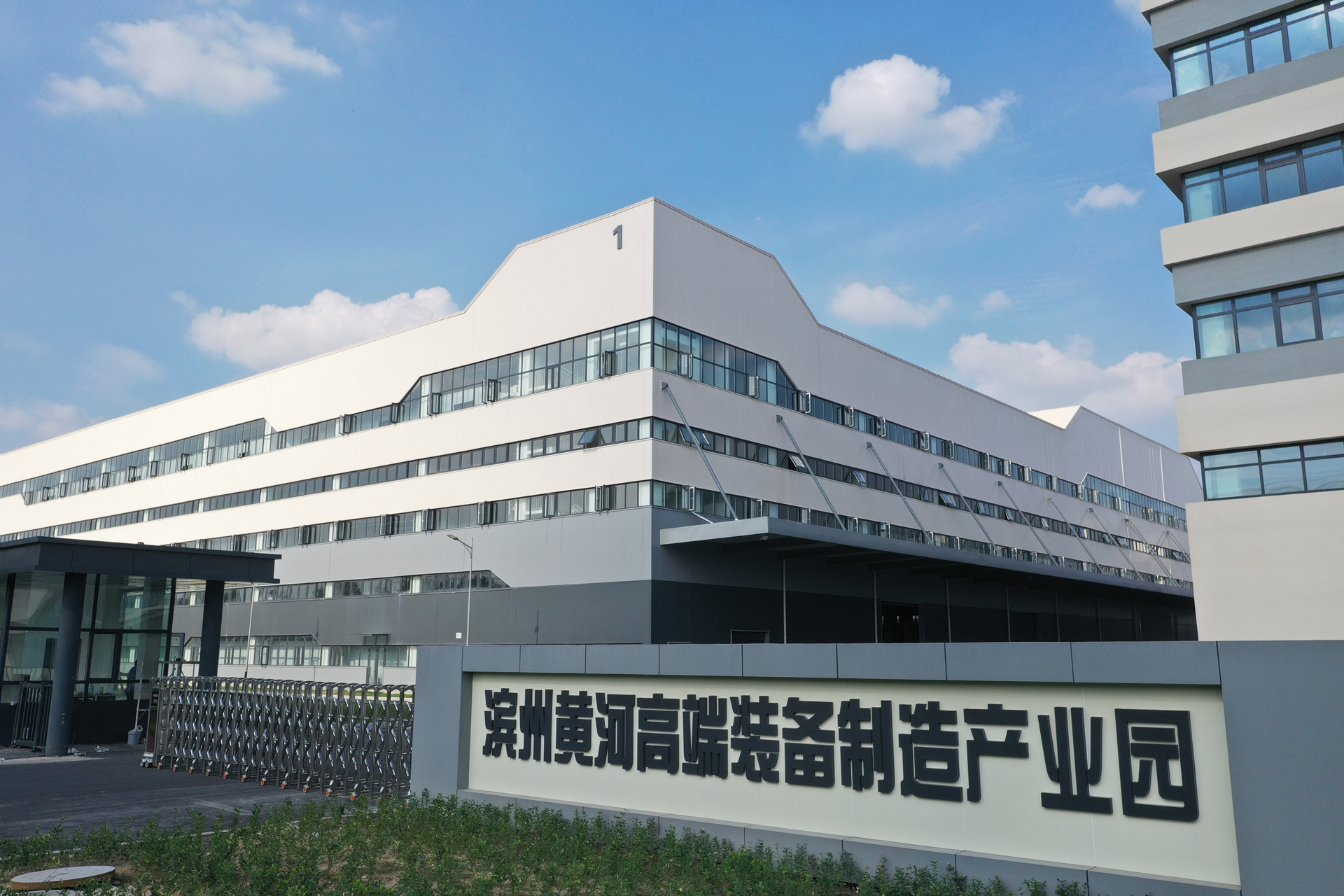

值得注意的是,滨州正着眼千亿级新能源装备制造产业集群的打造。包含了培育智能工厂和数字化车间10家以上;省首台(套)技术装备和关键核心零部件3个以上;精品装备产品3个以上。培育壮大新一代信息技术产业,跟踪服务黄河科技产业园、滨城区数字经济产业园等园区企业及重点项目。助力新材料产业高质量发展,组织10家以上企业参加新材料展、新材料产业大赛、“省长杯”工业设计大赛等。推动医药医疗器械产业扩容增量,跟踪服务好15个重点医药医疗器械项目。

可以看出,滨州推动主导产业转型升级的步伐,正在不断加快。随着政策、规划的落地实施,滨州对于产业政策的安排也将渐次铺开,工业发展也将已经进入“提质”阶段。

营造良好创新氛围,厚植城市创新“土壤”

产业的加速发展离不开滨州这片创新热土。

近年来,滨州不断营造良好的创新氛围,厚植城市创新“土壤”,把创新驱动作为城市发展核心战略和紧迫任务。

具体来看,滨州始终把科技创新摆放在核心位置,强化顶层设计、加强系统谋划、综合布局施策,持续优化创新创业生态,全社会创新创业活动蓬勃兴起,企业研发投入主体地位更加稳固,研发投入强度不断提升。

据统计,2021年滨州全社会研发投入占GDP比重达到3.36%,列全省第1位;综合创新水平指数上升位次列全省第1位;制造业技改投资增速列全省第1位。工业利润总额列全省第1位,增速列全省第2位;每万名就业人员中研发人员提高幅度列全省第2位。

以上的排名是对滨州创新战略实施颇有成效的最好证明。

近年来,我国不断加大“专精特新”企业培育力度,推动“专精特新”企业在产业基础领域补短板、锻长板,取得明显成效。

与滨州而言,“专精特新”企业是增强经济韧性、提升产业链供应链现代化水平的关键主体,也是激发创新活力、完善产业生态不可或缺的重要力量。

值得注意的是,滨州制定实施《滨州市“专精特新”中小企业培育三年行动计划》,梯度培育“专精特新”企业60家以上;同时还制定实施了《滨州市加快工业设计产业发展三年行动计划》,培育制造业单项冠军、技术创新项目计划、技术创新示范企业等100项以上。

随着政策、规划的落地实施,培育而出的项目以及企业都将为滨州提升产业链供应链稳定性和竞争力、构建新发展格局注入新动力。

以“双型城市”创建为抓手,滨州已建成国家工程实验室等国家级创新载体32家,实现大型工业企业研发机构全覆盖,其中包含国家新型工业化产业示范基地(轻量化铝)、高端铝国家高新技术产业化基地、国家高端稀土特钢新材料保障基地、国家粮油创新发展示范基地等。

此外,滨州还在推动滨州理工学院加速建设,职业院校专业产业匹配度达75%以上,成为省部共建国家职业教育创新发展高地试点城市;超高精细光刻胶、铝基复材、弹性应变传感器、激光选通成像等“中科系”国字号科研成果批量转化、落地试产。

各类创新主体协同互动、创新要素顺畅流通、创新资源高效配置的优良生态正一步步从梦想照进现实。

正如滨州今年市党代会报告中所言:创新,正以前所未有的速度、力度和深度改变着滨州的面貌。答案,悄然写在每一位滨州人奋斗的脚步上。

评论