这周,持续被《路边野餐》的新闻、评论刷屏。几乎所有的媒体和影评人都对这部影片赞不绝口。电影《路边野餐》讲的是在贵州黔东的陈升,出狱后重新生活。他带上诊所老太太托他转交给情人的信物,踏上寻找侄子的路。他和哥哥有着宿怨,哥哥一气之下将他最爱的侄儿卖了。所以,他要找回侄儿,从凯里来到荡麦,最后到了镇远。一路上他在回忆与幻想中完成了寻找,再次启程回家。

这部影片有一个40多分钟的超长镜头,用诗歌展示一个普通人的生活,打破时空叙事规律,在文艺片中独树一帜。

这部电影先后在33个国际电影节亮相,一共获得13个奖项。其中包括第52届台北金马影展最佳新导演奖、国际影评人费比西奖、第37届法国南特电影节最佳影片“金气球”奖。

电影导演毕赣,曾经拍过《老虎》、《金刚经》,《金刚经》曾在2014年香港短片电影节获奖。

在国产片扎堆上映的6、7月,《路边野餐》从天而降,风头盖过了人们苦等12年的《大鱼海棠》,成为2016年最热的国产文艺电影。它的出现,改变了中国文艺电影在人们心中的固有印象,给我们带来不一样的感受。

《路边野餐》改变了什么?

从跪求到傲娇——文艺影片营销思路的转变

与跪求排片不同,《路边野餐》走起了饥饿营销路线。4月,方励在直播平台跪求排片,效果显著,最终《百鸟朝凤》总票房达到8690万元。不过,《百鸟朝凤》的营销方式,毕竟有伤文雅。7月上映的《路边野餐》则选择了饥饿营销,打出“这部电影只上映10天”的口号。这样的营销思路,会刺激观众争取在有限的上映时间里观看电影。而且,也间接宣传了影片的品质。饥饿营销的方式,是基于对影片质量过硬的信心,另一方面也是基于对文艺电影市场的精准分析。

中国文艺电影向来叫好不叫座,在票房竞争激烈的暑期档,类似《路边野餐》这样的文艺片,就算上映时间延长,也不会让票房激增。饥饿营销,不仅提高了影片的知名度,也让影片品质印象大大提高。

从偏爱到冷漠——导演对作品态度的转变

从关于毕赣的采访中,可以看出这个年轻导演对自己的作品有一种理智、冷漠的第三者视角态度。他认为自己的作品拍摄完成之后,呈现给观众,评价的权利也交给了观众。至于他对作品的观点、态度,已经无足轻重。他甚至不愿意主动评价自己的作品。这与其他导演对自己作品的态度完全不同。

是毕赣不自信,还是那些大导演太自信呢?其实,这与年轻人接受的文化有关。年轻一代,西方解构主义对他们的影响超过19世纪现实主义。在后现代文化氛围中成长的年轻导演,不仅不再崇拜英雄,也不再认可自己。他们可以保持一种理性、客观、冷漠的态度看待任何一个已经完成的作品。曾经罗兰 巴特也表达过毕赣对电影的那种态度:一部作品完成之后,就不再属于自己了,它会有自己的生命轨迹,不再受到作者的影响。

那么,原创者对自己作品的观点、态度,又有什么关系呢?毕赣能有这样的创作思想,表明中国当代电影也走入了一个更加现代的境地。如果总是以自己的眼光评价自己的作品,那么观众还有自主、客观的评价余地吗?导演不再影响观众对作品的体验,那么作品的意义将在口味多样化的观众眼中持续生产。

从介入生活到诗化生活——《路边野餐》丰富了中国文艺电影

翻开中国文艺电影的历史,那些知名的影片映入脑海,《颐和园》、《苏州河》、《大红灯笼高高挂》、《太阳照常升起》、《李米的猜想》、《观音山》等,写实类的作品占绝大多数。大部分都在尽力讲述一个完整的故事,戳穿一个个生活的谎言,还原生活的真实。以贾柯章、冯小刚、姜文、娄烨、陆川为主的这些文艺片导演,自主地将知识分子使命感代入影片中,试图通过影片唤起知识分子对生活、命运的共鸣。这一代文艺导演的使命,到了毕赣这儿消失了。

他不再写实生活,而是将生活诗意化。他的电影《路边野餐》,展现的也是一个混迹黑社会的底层人物、劣迹斑斑。如果换作其他人,他们会为影片的主人公陈升的命运寻找答案。是阶级、爱情、还是政治改变了他?毕赣放弃了为主人公寻找一个看似合理的答案,他将镜头投向了陈升的内心。

这个人,在出狱之后,也会有一些诗意的举动。开始一场说走就走的旅行,念出自己心中想说的句子。在怀念过去与幻想未来之间,主人公的诗意生活实现了。这部影片将一个社会底层普通人的内心呈现出来。

《路边野餐》的影片内容、叙事方式、演员表演和长镜头都让中国文艺电影更加丰富多样。如果没有这样一部电影,中国文艺电影可能还会在写实、召唤的路上苦苦挣扎。有了《路边野餐》,文艺电影平淡叙事、诗化生活、解构表演都成为可能。《路边野餐》让人看到了另一种拍摄思路,另一种电影风格。

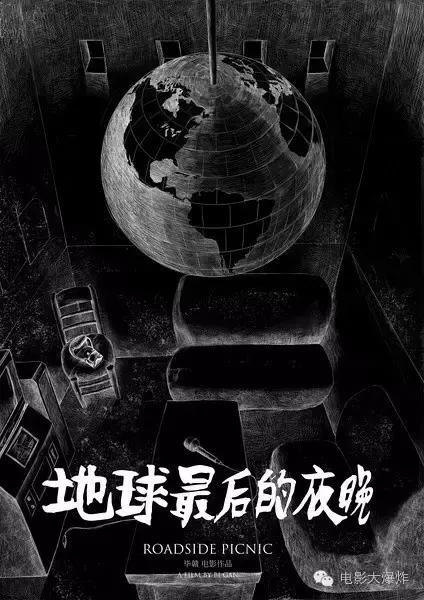

作为年轻导演,毕赣的作品因获奖受到大家的关注,也吸引了不少投资人的注意。目前,他的新片《地球最后的夜晚》,获得1千万投资。如果根据他对电影的看法来看,他将来会坚持在艺术电影的路上继续行走,并不排斥资本对电影的介入。不过,这种不排斥的前提是建立在资本能够帮助他拍摄出更好的艺术电影。

导演新片能否Hold住千万投资

在中国电影市场,资本向来都会影响电影。资本会给电影带来什么样的影响,视情况而定。有时候会成为电影艺术的噩梦,有时候也会助电影艺术一臂之力。

对毕赣来说,新的投资进入,会帮助他改善拍摄条件,提高制作水平。同时,也意味着新的电影需要面临投资回报难题。毕赣的新作《地球最后的夜晚》,也是一部文艺电影。虽然他说这将是一部革新中国影史的作品。如果投资不能收回,也会影响毕赣的导演生涯。

在毕赣对电影的认识中,有一点非常重要:电影艺术是独立的,不受其他事物的影响。毕赣认为,不能按照小说作者的观念拍摄电影,当然也不能任由投资人、演员、合作者摆布。电影与这些人能够达成合作的前提是,他们可以帮助拍摄更好的电影。

如果更好的电影不能被市场青睐,意味着投资者的利益受损,双方合作难以持续。其实,在影片的拍摄、发行、上映过程中,投资人为了保证票房收益,也会为了迎合市场,违背创作者的意图。

像《路边野餐》这样的影片,投资仅仅几十万,获奖无数,上映票房近3百万。从总体上来说,导演毕赣实现了双赢。小成本、小制作的文艺电影,如果市场失利,口碑上佳,对导演及其合作者来说,不失为一件好事。因为收到的名声、关注价值远远超过了影片的投资成本。如果投资成本放大到一千万,那么这样的票房成果不会让投资者满意。那时的导演可能不再享受到自由创作的空间和乐趣了。

当毕赣一个人在做电影时,他的自由和才华,让他做出了很多打破界限的成就,也改变了中国文艺电影。但是当他与投资者合作时,他就会面临资本影响电影艺术的问题。尽管他一再坚持艺术至上,也必须做出适当的调整。毕竟,在电影市场,有投资就需要有回报。没有人像导演那样,单纯地只为拍摄一部有艺术感的影片。因此,未来,在毕赣的理想王国里,资本的作用也会不可避免地渐渐凸显。

本文为“文创资讯”原创独家稿件,未经授权禁止转载!更多精彩文章请关注文创资讯微信(ID:chuangyiyun)。

评论